作者简介:

李文钊,中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所副教授。

过去三十年多年,指导世界各国政府改革实践的核心理论主张是竞争型政府理念,它强调分权、单一功能组织、政府竞争和绩效导向等,这些改革实践在很大程度上使得政府更有效率、更好回应民众和更多地推动了经济社会发展。不过,竞争型政府也导致了一系列的负面效应,中央政府和行政部门对于

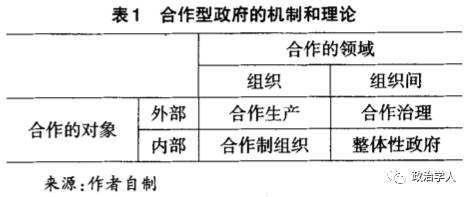

组织的控制与协调能力下降,重复建设和公共物品供给能力下降等。新的时代和新的社会需要新的政府理论。一些纠正竞争型政府的思潮和理念正在各国兴起,其有代表性的理论包括整体性政府和合作治理等。我们试图提出一个更为一般性的分析框架来整合不同的理论改革主张,认为合作型政府作为作为竞争型政府的替代范式,以此为基础指导未来政府改革实践。合作型政府范式强调可以从内部与外部、组织与组织间两个维度出发,将合作型政府的表现形式划分为四种类型,即合作生产、合作制组织、整体性政府和合作治理。合作生产强调政府与公民合作,合作制组织主张政府内部之间合作,整体性政府重视不同类型、不同层级政府之间合作,合作治理则突出政府与非营利组织、企业等组织之间合作。合作型政府的图景正在形成中,值得我们给予重视。

政府改革实践与政府理论存在紧密联系,两者相互促进、相互协调和共同演化。一方面,政府改革的实践有意或无意受到政府理论的影响,简而言之,政府改革实践是观念的产物

。行政学者鼻祖威尔逊提出政治与行政二分法,试图建构行政自身的身份和独立性,并以此推动政府改革和提升行政效率

。当然,对政府改革实践影响最大的理论应该是韦伯的官僚制理论,它构成了现代政府运行的组织基础

。另一面,政府改革实践也会推动新的政府理论产生。新公共管

理理论就是源于美国、英国、澳大利亚、新西兰等西方国家20世纪70年代和80年代的政府改革实践,市场化和管理主义是其核心主张,至今仍然对世界各国产生深远影响。

新的时代和新的社会需要新的政府理论。通过对世界各国政府改革新实践和新理论的总结与分析,我们发现一种全新的合作型政府范式正在形成过程之中,这种理论范式强调以合作取代竞争,通过政府部门之间、政府之间和政府内外的合作来推进政府改革,解决公共问题。接下来,我们将首先并从合作的对象和合作的领域两个维度出发,将合作型政府划分为四个类型,即合作生产、合作制组织、整体性政府和合作治理。随后,分别对每一种合作类型进行详细介绍,讨论不同合作类型背后的理论基础、政府改革建议以及中国政府改革实践与案例。最后,对合作性政府范式的意义及其对中国政府改革实践的意蕴进行简要评述。

一、从竞争型政府到合作型政府:一个新的政府理论范式

竞争型政府(Competitive Governments)是指导、推动和影响政府改革理念和实践的最重要理论之一。该理论最早由布雷顿提出,他认为“政府是竞争的,每一个政府自身内部存在竞争,他们之间存在竞争,最后他们也与社会中其他组织(Institutions)竞争提供物品和服务。”。从布雷顿的定义可以看出,竞争型政府存在三种类型竞争,即政府内部竞争(Intra-governmental Competition)、政府间竞争(Inter-governmental Competition

)和政府内外竞争(Extra-governmental Competition)。20世纪80年代以来西方政府改革实践与竞争型政府具有内在契合性,改革的本质是引入市场和竞争概念,促进政府部门间竞争、政府间竞争、政府内外间竞争,以提升行政效率,降低行政成本,为民众提供更好的公共物品和服务。

竞争型政府也是理解中国政府行为与经济增长的一个重要理论。德国学者何梦笔首次将布雷顿的理论用于分析中国这种单一制国家,并提出转型经济学者忽视了转型研究的两个重要维度,一个是国家,另一个空间,政府竞争可以提出一个

理解中国或俄罗斯这样大国转型的分析范式。随后,中国学者开始将竞争型政府范式用于分析中国政府行为、经济转型与经济增长等问题,并进一步将竞争型政府范式用于分析中国地方政府竞争,加深了我们对于中国地方政府行为逻辑及其与经济增长之间关系的理解。在对地方政府竞争的性质研究中,研究者主要聚焦于税收竞争、支出竞争、标尺竞争等,并探讨了不同竞争策略,如模仿策略、标尺策略等。在对地方政府竞争的后果研究中,在地方政府竞争与经济增长之间关系得以实证检验之后,目前更多聚焦于地方政府竞争

的负面后果,如地方保护主义、公共支出结构扭曲等。由此可见,以竞争型政府来推动政府改革,其消极性越来越明显,需要以新的理论创新来解决竞争型政府所带来的问题和难题。

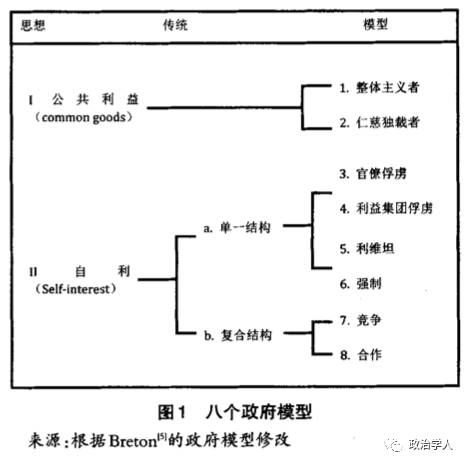

正如布雷顿所言,政府是复合的结构(Composite Structure),不过,这一复合结构不一定是竞争性的,也可以是合作性的。这样,我们可以建构一种新的政府模型,即合作型政府,强调政府的合作属性。合作型政府可

以作为竞争型政府的替代范式,以解决复杂性、不确定性时代面临的政府行动难题。为此,布雷顿所总结的七种政府模型,就可以转化为八个政府模型(见图1)。

合作性政府不仅意味着政府部门间、政府间、政府内外是合作的,而且意味着政府本身是合作性,这一点对于合作性政府尤其重要。我们可以从合作的对象和合作的领域,将合作性政府划分为四种合作机制,每一种合作机制与一些公共管理理论相联系,这也意味着合作性政府范式本身代表了一些正在萌芽的政府理论的系统总结和全面概括(参见表1)。

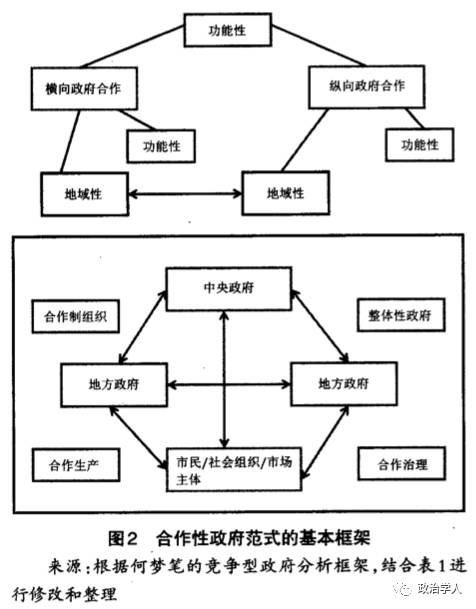

对于合作的对象属于内部、合作的领域属于组织间的范畴,我们可以进一步借鉴政府竞争中有纵向政府竞争和横向政府竞争、功能性竞争和地域性竞争的概念,提出横向政府合作和纵向政府合作、功能性合作和地域性合作,对政府间合作进一步细化。在此基础之上,结合合作型政府的机制和理论,进一步构造一个合作型政府的分析框架(见图

2

)。

在后续四部分中,我们将首先对合作性政府的每一种类型进行详细讨论,论述它的理论基础、机制和中国实际应用,以厘清合作性政府的性质和作用原理,为我们在实际中理解、诊断和推进合作性政府改革提供理论基础。

合作性政府首先意味着需要“找回公民”(Bring Citizens Back In),发挥公民在公共治理中主体性作用,公民需要与政府合作来解决公共问题,提供公共物品和服务。公民与政府之间不只是契约(Engagement)或者参与(Participation)关系,而且还是合作关系。对于合作关系的强调,它要求对政府改革超越官僚制逻辑和新公共管理逻辑,意味着公共领域需要从封闭走向开放,从强调竞争到主张合作。官僚制理论认为市场存在失败,官僚因为有专业知识,可以垄断公共物品或服务的供给与生产,解决公平与效率问题。新公共管理理论认为政府存在失败可能性,需要通过竞争、分权、私有化与市场化等来解决公共物品与服务供给中难题。这些观点客观上造成

了埃莉诺奥斯特罗姆所谓的国家与市场,政府与公民社会之间巨大鸿沟(the Great Divide),并且人为地建立人类问题解决的“概念陷阱”(Conceptual Traps),使得人们常常堕入非此即彼的选择思维。

公共服务的合作生产(Coproduction of Public Services)是公共管理研究中最早从合作角度讨论政府与公民之间关系的理论。该理论起源于20世纪70年后期印第安纳大学政治理论与政策分析研究中心(Workshop on Political Theory and Policy Analysis)奥斯特罗姆夫妇及其同事对于大城市治理的研究,因为不满于合并大城市的主张,通过对警察服务的实证研究,强调城市公共服务

的差异性和异质性,他们率先提出了公共服务的合作生产概念。后来,埃莉诺在回忆合作生产理论的提出时,她认为他们主要是首先在实践中观察到大的警察部门并不能够在实践中提供较好的警察服务,而一些由社群控制的警察部门则能够为市民提供优质的警察服务,针对这一经验事实,他们开始进行理论反思。在借鉴李普斯基有关街头官僚制的思想基础之上,他们认识到公共服务的生产不同于物品生产,这些服务需要服务的消费者合作,公共服务的生产过程是一个生产者与消费者合作的过程。

对于合作生

产,埃莉诺给出一个经典的定义,她指出“所谓合作生产,主要是指一种过程,在这一过程中,个人会贡献一些用于生产物品或服务的投入,这些投入不属于同一个组织”。这一定义包含三个要素:即专业生产者、公民和合作关系。一般而言,一些教育、卫生或基础设施的专业生产者或“常规生产者”(Regular Producer)是政府机构,而这一“个人”(Individuals)主要是指公民,他们会贡献时间、资源、金钱等,合作生产意味着个人投入与机构投入相结合。随后,一些研究者开始加入该领域,合作生产理论受到广泛关注。有研究者将合作生产的范围扩大,认为不仅个人是合作的对象,群体(Group)和组织(Organization)也纳入合作的对象。还有研究者从服务的角度研究合作生产,认为顾客会出现两次,一次是以消费者身份出现,一次是以服务提供系统的一部分出现。

合作生产的理论基础主要有四个,即知识论理论、生产函数理论、公民需求异质性理论和公民权利理论。哈耶克很早就认识到地方知识和科学知识的差异,以及知识分布每一个人的头脑中,要使得知识得到充分利用,必须调动每一个人的积极性,竞争和市场是实现分散知识得到充分利用的机制。从知识论的角度看合作生产,合作生产过程是一个知识分享和知识更有效率的应用过程,通过合作生产,可以将专业人员的科学知识与公民的地方知识有机结合。与知识论相对应,合作生

产是基于对生产函数差异性的考虑。对此,埃莉诺讨论了三种不同的生产函数,即政府和公民对于产出的贡献可以替代、政府和公民对于产出的贡献是互补的、产出在可能性边界之下,很显然对于可替代的生产函数而言,合作生产没有优势,只有对于具有互补性的生产函数,合作生产才具有优势。公民需求异质性理论是合作生产的另一个重要理论基础,异质性是需求多样性的前提,需要多样性就要求通过合作来实现差异化生产。公民权利更是合作生产合法性的基础,它强调公民的主体性地位,公民应该在自己获得的公共服务中发挥更大作用,有研究者提出了公民参与的阶梯理论(Ladder of Participation),指出公民发挥作用的不同程度和方式。

经过70年代和80年代的研究高潮,合作生产理论随之走向“沉寂”,处于“等待它的生命到来”(Waiting for Life to Arrive)的状态。新公共管理

理论是导致合作生产理论被放弃和取代的重要原因之一,该理论认为“外包”、“竞争”和“市场”而不是“合作”应该成为政府改革的思想基础。大约从90年代末期开始,一些学者在寻找“新治理理论”(New Governance Theory)时,重新对合作生产理论进行阐述与发现,讨论以合作生产理论推动公共服务改革,甚至将合作生产应用到更广泛层面的政府改革之中,如合作政策制定、设计等。一些主流刊物,如《公共行政评论》、《公共管理评论》等都开始大量发表合作生产主题的论文,其中《公共管理评论》已经分别于2006年、2014年和2016年发表了合作生产理论的专刊(Special Issue),对于合作生产理论的研究也日益深化。范登伯格等对合作生产理论的研究进展进行了总结,他们将合作生产理论研究主要划分为三个方面,即有关合作生产的动机、合作生产的过程以及合作生产的效果。合作生产的动机关注公民为什么愿意参与合作生产?合作生产的过程关注合作生产是如何组织的?合作生产的效果关注它对于服务质量、民主和责任等影响。当然

,学者们对合作生产的内涵与外延存在广泛争论,甚至有学者专门写论文讨论合作生产意味着什么。

作为合作型政府的一个机制,我们可以从广义的角度理解合作生产。合作生产理论不仅意味着公共服务的合作生产,政府的其他职能和活动也可以使用合作生产的方法,如目标设定的合作生产(Goal Priority Co-production)、城市规划和设计(Urban Design and Planning Co-production)的合作生产、公共政策的合作生产(Policy making Co-production)、监管的合作生产(Regulation Co-production)、绩效评估的合作生产(Assessment Co-production)等。合作生产的理念要求我们重构政府与公民之间关系,要求公共领域的开放性,以及公共领域重新从以政府为中心向以公民为中心转变,在这一转变过程中,合作生产是关键。

中国的很多政府改革实践已经体现了合作生产的理念。2015年,教育部发布了《关于加强家庭教育工作的指导意见》,强调家庭教育的重要性,并明确家长在家庭教育中主体责任,这是教育服务的合作生产的典型案例。除了在传统的公共

服务领域,如教育、医疗、养老服务等体现了合作生产的理念之外,中国政府在其他方面的改革也开始使用合作生产的理念。云南盐津试点预算合作生产,改变过去单纯由政府编制、执行和监督预算的方式,由群众议事员与官员一起对预算进行管理。他们的主要做法是在扣除行政性开支和刚性支出之后,将余下的资金作为资金库纳入公民合作生产预算方案的总量资金之中,然后分别由议事员和政府部门共同提出项目组成项目库。政府部门自身或委托专业人员对项目进行一些技术性和政策性审查,随后由民主议事会对项目进行表决形成预算计划,预算执行之后进行评估与反馈为下一年的预算合作生产作好准备。北京市于2014年在调整地铁公交票价时,采取了政策制定的合作生产模式。与以往由政府单方面调整政策不同,这次北京采取了合作生产的政策制定方式。首先,北京市将所有北京市地铁公交成本收益信息向社会公开,并且收集了国内外不同城市地铁公交票价政策,向社会公众征求有关地铁公交票价调整政策的意见和建议。随后,在征求意见的基础之上,形成了两套有关地铁公交票价调整的方案,并举行了听证会,通过听证会选择了北京市地铁公交价格改革方案。目前,北京市又进一步出台了《关键推进价格机制改革的实施意见》,以后地铁公交价格调整将每五年进行一次,这进一步使得决策制定的规则化。

合作性政府不仅要求与公民合作生产,而且还要求自身的组织也体现合作的原则和合作的精神,用合作替代控制,这意味着政府的组织模式需要变革,从官僚制组织向合作制组织变革。事实上,只有本身具备合作精神的组织才能够更好地与公民进行合作生产,两者是相辅相成,共同促进和协调发展。此外,与官僚制组织相比,合作制组织更可能与其他政府组织、社会组织和私人部门合作,合作本身具有溢出效应、互惠效应和叠加效应。

组织作为一种集体行动的工具,它本身需要对不同行为进行协调,以实现组织目标。巴纳德最早认识到这一点,并将组织看作是一个协作系统。西蒙更是对组织中协作机制进行了探讨,他称之为组织影响机制,主要包括权威机制、沟通机制、效率机制和忠诚机制,其核心是实现个人目标与组织目标的协调与统一。汤

姆•克里斯滕森等对组织研究的精髓进行了总结,他们指出“世界上的公共组织的结构和运行可以按照两个核心变量去描述和分析,即分工(Specialization)和协调(Coordination),每一个变量都包含横向和纵向要素。”。这意味着分工可以是横向分工和纵向分工,前者如组织中经常讨论的按照目的、过程、顾客和地理区域进行组织,后者则是西蒙讨论的重点,即决策的纵向分工,不同层级组织承担不同决策任务。可以是横向协调和纵向协调,横向协调主要是同一个层级部门之间协调,纵向协调则是不同层级部门或组织之间协调,如中央政府与地方政府之间协调。对于组织间协调问题(Inter-Organizational Coordination),我们将在下一部分中讨论。在这一部分,我们重点讨论组织内协调问题(Intra-Organizational Coordination),并且指出官僚制组织是实现协调的主要机制。在传统上,协调意味着更多的控制,通过控制来实现协调,重视组织结构在协调中作用,而组织结构的核心是纵向分工,而纵向分的过程也是强化控制的过程,协调与控制具有内在一致性。正如张康之所言“由于控制是协调的前提,所以,组织

的部门划分、结构设计等,都优先考虑的是能否实现有效的控制。……组织既是控制者也是控制对象,当组织实现了对自身的控制时,是控制者与控制对象的统一;当组织实现了对环境的控制时,是控制者与控制对象的分立”。不过,协调的需要会导致更多的控制,而更多的控制则需要更多的协调,这最终会导致协调失败。塔洛克曾经分析了官僚制中信息失真和无政府主义,认为官僚制不可避免会导致信息传递失真,以及由于信息传递失真导致了控制不足,最终使得控制导向的官僚制组织处于无政府状态。

合作性政府要求政府自身的组织逻辑从控制导向转向合作导向,合作制组织是将组织逻辑与合作的思想有机结合的产物。对于合作制组织的核心特征,张康之指出“合作制组织更多地受到组织任务的引导和受到合作意识形态的规范。”。从对组织的关注到对任务的关注,这是合作制组织不同于官僚制组织的重大区别。对于任务的重视,使得所有成员都需要关注如何完成任务,专家也会在任务关注中重要性得以突显,这放松了对于控制的要求,为合作提供了可能

性。一旦任务成为焦点,组织必须放弃自我中心主义,在组织内部进行合作,与组织外部进行合作,这也是合作型政府的核心思想。与此同时,组织在完成任务和就对风险过程中,也会逐渐形成一种合作文化,这种合作文化有利于克服组织中机会主义行为,避免组织中不合作行为的产生。在组织任务和合作文化的主导之下,组织系统会逐渐形成一种组织成员之间相互信任和基于信任的合作行为。合作行为内嵌于合作制组织之中,合作制组织也会内嵌于合作社会之中,最终实现合作在微观、中观与宏观的有机统一。在合作型政府的建构中,合作制组织仍然是关键,这主要是因为现代社会是一个组织化社会决定的,通过组织实现集体行动仍然是人类行动系统中最主要的方式。由此可见,合作制组织要求组织从控制逻辑走向合作逻辑

,用平等取代不平等,用信任取代规则,用合作取代协作,最终实现开放系统之下合作制组织的生成。

合作制组织的理念并没有在中国政府改革实践中得以贯彻。究其原因,相对于与公民或社会合作相比,政府自身组织结构和组织逻辑变革更为困难。当然,官僚制组织内部也正在形成一些有利于合作的探索与实践,如建立一些基于任务导向和战略导向的跨部门组织,设立一些跨部门的委员会或领导小组,促进人员在部门之间有效流动,推行组织内大部门体制改革,举行一些有利于合作、学习与信任的沟通、对话和合作平台等。不过,由于公共事务复杂性和不确定性的挑战,政府部门之间、政府与社会之间边界正在变得模糊,这也使得合作本身也需要跨越边界,探讨组织内部、组织之间、组织与社会之间广泛而多层次的合作体系,这也正是合作型政府的精髓所在。

合作型政府的第三种类型是关注政府或部门间合作,整体性政府(Whole-of-Government)是实现这种合作的主要理论和机制。由于政府结构是复合的而非单一的,不同类型和不同层次政府或部门在面对一些结构不良的公共问题(Ill-Structured Problems)时,任何单一政府或部门都不能够很好应对和解决,它需要不同政府或部门共同行动(Working Together)来解决难题。正如汤姆•克里斯滕森等认为“大的问题与任务很少遵循组织边界

,但是他们常常跨越行政层级、部门、和单位,这些对于政治和行政领导者而言造成了很多挑战。”。

对于政府或部门间合作的重视,可以追溯到政府间关系研究的文献中。肯可德在对美国联邦主义发展阶段的总结中,将联邦主义发展阶段总结为二元联邦制(Dual Federalism)、合作联邦制(Cooperative Federalism)和强制联邦制(Coercive Federalism),在这三种联邦制度中,合作联邦制是就对不同层级政府合作的强调,不过,这种模式很快就被联邦主导模式取代。德尔·S·怀特刚从另一个更为宏大的视角对美国联邦制的发展阶段进行了总结,他指出美国联邦制可以划分为三个阶段:联邦主义阶段(Federalism)、政府间关系阶段(Intergovernmental Relations)、政府间管理

阶段(Intergovernmental Management)。很显然,越是后面的阶段,越是强调不同层级和不同类型政府间合作,政府间关系也取代联邦主义成为描述美国不同层级政府间关系的概念。

不过,对于跨部门、联合与共同行动的强调则是新公共管理运动(New Public Management, NPM)和政府改革实践面临挑战的双重产物。一方面,新公共管理的理论主张结构化分权(Structural Devolution),给予传统机构更多的自主性,建立更多的具有制度和法律独立的管制机构,按照单一功能或服务建立组织(Single Purpose Organization),主张通过市场竞争来提升效率,这使得政府自身的纵向和横向分化产生了过多的公共组织,不同公共组织之间协调、合

作、冲突处理等成为重大问题,政治官员和行政领导人面临对公共组织间实现控制和协调的难题,合作能力也成为政治和行政领导人面临的挑战之一。另一方面,按照新公共管理进行的政府改革实践并不能够很好回应复杂性和不确定性问题给政府带来的挑战,这些挑战即包括国内一些难题,如城市中环境、能源、交通难题、流域水治理难题、大气治理难题等,后者如911事件中引发的国家安全和全球反恐问题、全球气候变暖问题、SARS等全球性公共卫生问题、全球性金融危机问题等。

针对这些问题,政府实践和理论研究都给予了关注,实践者正在尝试一些改革措施,研究者则提出一些观念和主张。欧洲学者和美国学者对于同样的问题,分别使用了不同概念进行描述问题和提出方案,美国学者称之为合作性公共管理(Collaborative Public Management),或机构性集体行动(Institutional Collective Action Framework)的设想,欧洲学者称之为整体性政府 (Whole-of-Government),或联合政府(Joint up Government)的设想。奥里利(O’Learyet.al.,2009:3)对合作性公共管理下了一个定义,他认为“合作性公共管理是一个概念,它主要描述促进和控制用多组织制度安排解决问题的过程,这些问题通常不能够或者不容易被一个组织解决。”。理查德·C·菲沃克则主要从集体行动困境角度讨论了政府部门之

间面临跨部门合作时,有哪些合作机制可以选择?而汤姆•克里斯滕森在探讨整体性政府理论时,将其作为后公共管理(Post-NPM)的理论来讨论,是对新公共管理理论的超越,其核心特征包括:从结构层面(Structure Feature)来促进政府间或政府部门间合作,这种结构层面既包括纵向等级式合作,也包括横向协调式合作;注重跨部门之间谈判特征(Negotiate Feature),由于不同部门之间存在不同目标,要共同行动就必须相互协调;强调领导力(Leadership Perspective)在促进合作中重要性,跨部门合作与领导力、公共企业家精神存在紧密联系;认为跨部门合作需要注重价值观

点(Cultural Perspective),伦理法则和价值基础在合作中发挥重要作用;主张跨部门合作有时是一种迷思(Mythperspective),整体性政府从某种程度上看是一种装饰门面措施(Window-Dressing),更多是出于合法性考虑而不是效率考虑。

很显然,与美国学者相比,欧洲学者的整体性政府的概念更加强调政府之间或政府部门之间合作,而美国学者的合作性公共管理则既包括政府部门或政府之间合作,也可能包含政府与第三部门等其他组织之间合作,它所包含范围更广泛。考虑到我们将政府与社会之间合作问题纳入合作治理的范畴中讨论,因此,在探讨合作性公共管理时主要关注政府之间或部门之间合作。不过,这两个学派之间

存在共同特点,都认为需要通过政府部门之间合作来解决公共问题。对此,美国学者巴达赫有精辟的阐述他指出:“本人把合作界定为两个或两个以上的机构从事的任何共同活动,通过一起工作而非独立行事来增加公共价值”。根据这一定义,跨部门合作有两个关键点:一是一起工作和联合行动,二是增加公共价值。当然,这一新的情景也给公共管理构成了重大挑战。

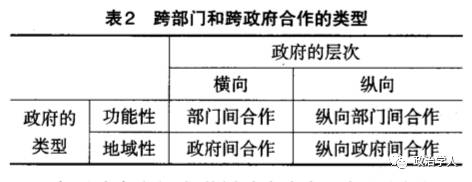

对于跨部门或跨政府间合作,我们可以根据政府的层次和类型两个维度,将整体性政府所讨论的部门间合作或政府间合作划分为四种类型,即部门间合作、纵向部门间合作、政府间合作和纵向政府间合作等(见表

2

)。当然在实际合作形态中,可能存在混合形式(

Hybrid Forms

),即同时包含横向、

纵向、功能性和地域性的政府合作。

中国政府之间在遵循政府竞争逻辑的同时,也开始重视政府之间或部门之间合作,整体性政府也逐渐成为中国政府改革的一种重要逻辑。在中央层面,国务院通过建立议事协调机构、部际联席会议和部门协议来促进部委之间协调与合作。在地方层面,目前泛珠江三角区域合作则是地方政府或部门之间合作的典型,来自“9+2”的合作区目前共签订了191项政府间协议,形成了“地理路径”、“抱团路径”、“借势路径”等不同合作形式。在纵向层面合作方面,中关村国家自主创新示范区是部委、北京市等中央部门与省级政府之间合作的新方式。在部门间或政府间合作的混和形式方面,京津冀合作是其中典型,它既包括中央政府和中央部委,也包括地方政府和委办局,形成了复杂的政府间或部门间合作网络。