沉香燃之亦如莲,冥想,一枝独秀,亭亭净植。风来,花盏遁去,散若纤尘。魂息持久,香远益清。

老街的人行路又被圈起来了,已经记不清是多少次更换街区的地砖了,少年时画着飞机格子的路面早已不见了踪影。

朋友下江南,发来几组图片,感慨由卵石、瓦砾拼成的人行甬路,虽说不如水泥地砖平整,他却风趣地说:“适度的凸凹,脚能读懂质感”。

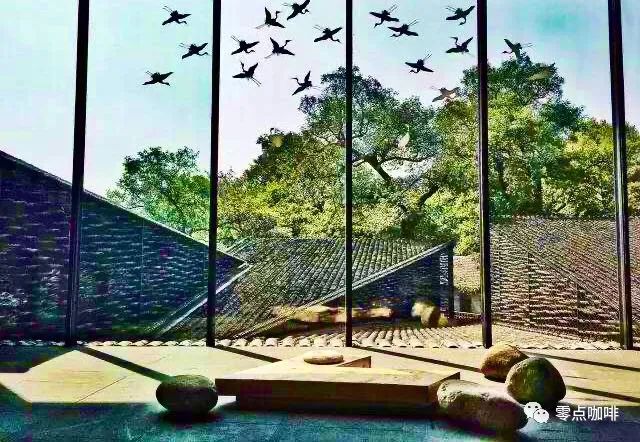

杭州转塘镇是中国美术学院象山新校区,据说是最懂房子的王澍担纲设计的,巨大的教学建筑上满是他从江南老民居、旧石桥拆下来的废弃砖瓦和条石,朴素,简洁,很久远,也很现代。

校园里还保留了大片鱼塘、茭白地和稻田,不做任何建筑,一大片原汁原味的江南阡陌就这样与美院融合成一体,满满的江南韵味。

东明十四中墙角那棵大榆树还在,被翻墙逃课的男孩蹬得光滑的围墙也换成了乌黑的铁栅,每次走到那里,总有“掘开浮土,寻一块旧石”的念头,无奈栅栏下已是柏油的硬路面了。

早先的教学楼不在了,就连操场也是新拓的,很多街区也是这样,即便你没离开过这座小城,也难以认出昨天的街景,岁月每天都在沦陷,似乎每一步都是远离。

时光流逝,人们永远都无法回到昨天,只有躺在书柜深处盖着昔日邮戳的信封、书信和札记,尚有时光荏苒的年轮,泛黄了颜色,干涸了味道,瞬间就重现了当时的心情和天气。

父辈熏黑了的矿灯,沾满铁水的炉钎,连同破落的高炉,残垣的厂房,油黑的蒸汽机车,多想把这一切也拈成几枚书签,夹进小城的街景里,让远方的游子,甚至飘去的风烟,记得故土,记得回家的路。

有人喜欢泥巴,就用泥巴烧制成杯子,端在手上。

有人喜欢石头,会把它捂在手心里,直到摩挲得包了浆,成了一块儿剔透的玉。

也有人痴情于涂鸦,喜欢在故纸堆里,熟悉的旧石板路上,磨得光滑的井栏旁,掩在泥土里的石碑,拓出有趣的文字,细心地组合起来,变换一个谜面,或是再设一个谜底,藏回原处。

或许,会有一只温暖的手,也不经意地拾起,唏嘘不已,原来你也曾在这里。

一壶普洱暖茶,几度夕阳西下。

沦陷的岁月,似乎没有做过什么惊天地泣鬼神的事情,这世界一直都在变,可非要找一件大事,倒是少年时顽皮、任性,有过“洪荒之举”。

小时候,在厂区附近的树林里玩累了,便坐在树下,拨开荒草,看虫儿的世界,掀起斑斑青苔的砖石,惊讶地发现蚂蚁修得规规整整、井然有序的家园,这些小东西执著地运送着庞大的“货物”,有时是半颗植物的果实,有时是一片枯叶,它们当真没有发现正有一个巨人俯瞰着它们。

脚印里的积水成了它们难以逾越的鸿沟,便伸出手指夹起一块树皮,轻而易举地帮它搭建了“跨海大桥”,还扯下几根糜草的绒絮,掰一块儿饼干,丢在蚁穴的洞口处,看它们一路相传发现的兴奋,部署搬运抵御严冬的被装,不费太多的周章就完成了整个冬天的储备。

其实,大部分人或如蚂蚁,忙碌几十年,甚至更久,也不过是巨人股掌间一次儿戏,若是他心情愉悦,蚁群尚可安然度日,倘若是遇上一个顽劣之童,世界顷刻间便是颠覆之时,推倒一切,重新来过,生灵涂炭、沧海桑田也未可知。

前几年,有一本《虫子旁》被评为“世界最美图书”,作者叫朱赢椿,书里讲了一个叫随园书坊的地方,从伸入云天的树木,到房檐屋角,院子里的杂木花草,直到泥土里,如同直角坐标一样,描写了不同空间小虫子们的生存状态。

随园书坊是朱赢椿工作室,由南师大随园校区的废弃印刷厂房改造而成。“园子里有一块狭长空地,繁花杂树在此自由生长,寒来暑往,不管是喜阴还是趋光的小虫子都可以在此找到住所,地上、墙上、树上自成一派野趣。”

朱赢椿说:“虫子的世界就像是一面镜子,常常照见了我和我自己的生活。”“当我趴在地上看虫子的时候,在我的头顶上,是否还有另一个更高级的生命,就像我看虫一样,在悲悯地看着我。”

看来顽皮的,不止是孩子。

“一个水洼就是一片海洋,一片叶子就是一顶阳伞,一个鹅卵石就是一座岛屿,而一块路边的石板缝隙就可以成为一个尸横遍野的战场……它们从容执着,它们生生不息。”

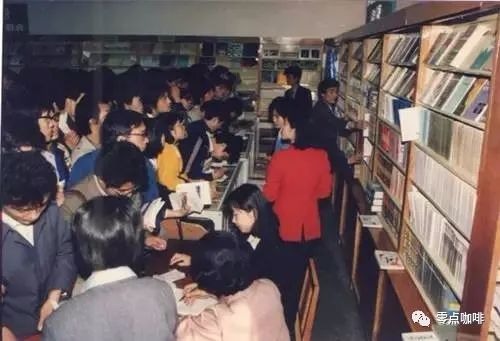

解放路北地路段的一中附近,有一座古朴的三层小楼,现在是一家药店,最早是小城的老书店,是当时让多少孩子心心念念的地方。

大门口是花岗岩的台阶,楼内有水磨石的楼梯扶栏,镶着黄铜脚线的楼梯,都被磨得圆润透亮。记得总要把零花钱攒上一阵子,凑够五元十元钱,然后会舍出一个下午或一整天,泡在书店里,一层一层地逛,沿着书橱一架一架地浏览,生怕遗漏了什么。

书里的人是熟悉的,也是陌生的,有自己崇拜的人,有先生,也有朝气蓬勃的年轻人。后来有人评价说,80年代初,那是近代除却中西交融的民国,最澎湃的时代。

反省,批判,怀疑,质问,憧憬,歌唱。

就像王蒙的《青春万岁》:

“所有的日子,

所有的日子都来吧,

让我编织你们,

用青春的金线,

和幸福的璎珞,

编织你们。

转眼过去了的日子,

也是充满遐想的日子,

纷纷的心愿迷离,

像春天的雨,

我们有时间,

有力量,

有燃烧的信念,

我们渴望生活,渴望在天上飞。”

亦如北岛的呼喊:

“告诉你吧世界

我 不 相 信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算作第一千零一名。”

我不相信天是蓝的,

我不相信雷的回声,

我不相信梦是假的,

我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,

就让所有的苦水都注入我心中,

如果陆地注定要上升,

就让人类重新选择生存的峰顶。”

还有梁小斌痛苦地独白:

“中国,

我的钥匙丢了。

那是十多年前,

我沿着红色大街疯狂地奔跑,

我跑到了郊外的荒野上欢叫,

后来,

我的钥匙丢了。

苦难的心灵不愿再流浪了,

我想回家打开抽屉、

翻一翻我儿童时代的画片,

看一看

那夹在书页里的翠绿的三叶草。”

也有汪国真温情的手抄:

“不知多少次,

暗中祷告;

只为了心中的梦,

不再飘渺;

有一天,

我们真的相遇了;

万千欣喜,

竟什么也说不出;

只用微笑说了一句,

能够认识你真好!”

王蒙老先生已是“何止于米,相期以茶”的高龄,当年意气风发的北岛也是“人生古来稀”了,再读他们峨冠博带的文字,真是松也苍老,云也缥缈了。

人们仍在沦陷的时光中忙碌,只是缺少了些许少年的浪遏飞舟,激扬文字,似乎想要的,喜欢的,永远在下一个路口。

没有人在意灵魂是否有趣,没有人在意貌似相同的文字传达了怎样的心境,没有人在意今天和昨天有什么不同,没有在意孩子们心里的“小确幸”找到了没有。

很多的人在原地期待,选择忘却,既不悲悯苍生,也不在意远去的小城和小城的记忆,甚至自己。

高炉荒芜了,竖井废弃了,老房子拆掉了,人们指点着霓虹闪烁的地工路商业街,期盼着兴建中的太古里,却再也找不回街角里的老书店,淡忘了藏着梦想的旧影院、俱乐部,还有被人们踩踏得光滑的深埋泥土下的卵石路。

有人把时光比作莲花,静静地立在水面上,或青涩,或丰腴,或羸弱,或干涸。沉香燃之,亦如莲,冥想,一枝独秀,亭亭净植,风来,花盏遁去,散若纤尘,魂息持久,香远益清。

很多人读书时都喜欢燃一支沉香。

人,可以被另一种神明俯视,或可以瞬间沧海桑田,可以推倒重来,就像当下猝不及防的新冠病毒,很多人在这个冬天永远地离开了,但更多的内心期待和景仰仍在,即便是“零落成泥碾作尘”,也依然会凝香如故,初心不易。