时隔 8 年更新的非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(NSTE‑ACS)指南,结合近年的临床证据、我国国情及临床实践经验,在危险分层策略、抗栓治疗、有创治疗、合并疾病处理和长期管理等方面有较大的更新。

与 2016 版相比,2024 版的指南在非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE-ACS)的诊断和治疗方面有哪些重要的变化或新增的推荐?

①在风险评估部分,新版指南引入了 OPT-CAD 评分、ARC-HBR 标准等新标准。

②治疗部分抗缺血治疗和一般治疗没有太大变化,抗栓领域有较多改变,近年双抗到单抗的降阶治疗有较多的临床证据涌现,新版指南还提出了提出双通道抗栓的概念。

③在长期抗血小板治疗方面,Ⅰ 类推荐除阿司匹林外,新增 P2Y12 受体抑制剂替代阿司匹林长期治疗的相关推荐。

④在合并口服抗凝药患者的治疗方面,更新较多,主要是近年来大量 RCT 聚焦该领域,首先证明了非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药优于维生素K拮抗剂,三联治疗疗程不宜过长等。

⑤有创治疗领域主要的更新在于风险分层改为低危、高危、极高危,对于高危患者不再强调 24h 内早期有创诊疗。

⑥在长期管理方面,主要更新内容是血脂管理和抗炎治疗。

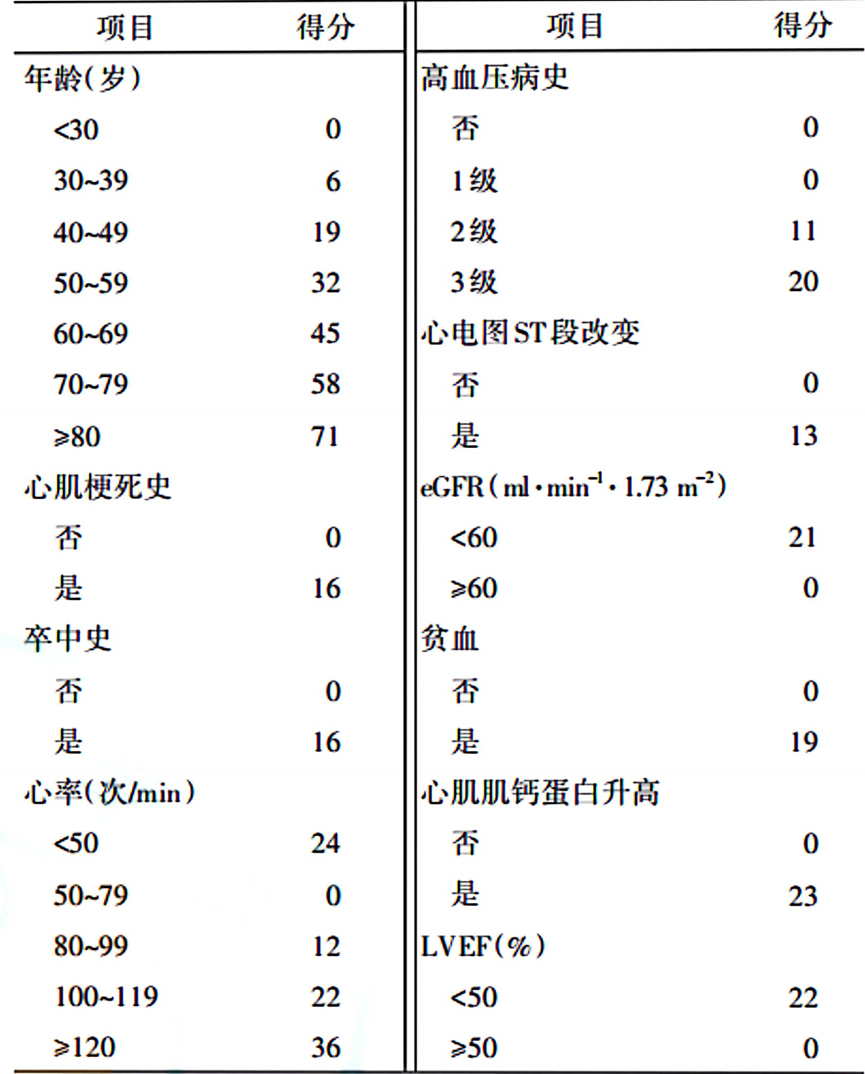

OPT‑CAD 评分是基于 OPT‑CAD 注册登记研究推导并验证得到的缺血风险评分系统,包含 10 项临床因素:年龄、心率、高血压病史、心肌梗死史、卒中史、估算的肾小球滤过率、贫血、cTn 升高、心电图 ST 段改变和超声心动图 LVEF<50%。国内研究结果显示,OPT‑CAD 评分低危(0~90 分)、中危(91~150 分)、高危(≥ 151 分)的患者缺血事件发生率分别为 1.6%、5.5%、15.0%。与 GRACE 风险评分相比,OPT‑CAD 评分在预测中国冠状动脉疾病患者的缺血性事件及全因死亡方面准确性更高。

OPT‑CAD 评分细则

注:eGFR 为估算的肾小球滤过率,LVEF 为左心室射血分数;依据患者合计得分进行缺血风险分级,其中 0~90 为低危,91~150 为中危,≥151 为高危。

在中国人群中进行的高出血风险标准验证研究显示,对于心房颤动合并 ACS 的患者或接受 PCI 的患者,ARC‑HBR 标准是 1 年出血和缺血终点的重要预测指标;ARC‑HBR 标准在预测出血学术研究联合会(BARC)3 型或 5 型出血方面优于 HAS‑BLED 评分和 PRECISE‑DAPT 评分。

ARC‑HBR 标准

注:ARC‑HBR 为高出血风险学术研究联合会,OAC 为口服抗凝药,eGFR 为估算的肾小球滤过率,DAPT 为双联抗血小板治疗。

注:ARC‑HBR 为高出血风险学术研究联合会,OAC 为口服抗凝药,eGFR 为估算的肾小球滤过率,DAPT 为双联抗血小板治疗。

对于合并高血栓风险且无重大或危及生命出血风险的患者,应考虑在双联抗血小板治疗(DAPT)基础上加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)(Ⅱa,B),也可考虑在中等血栓风险的患者中加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)(Ⅱb,B)。

在 DAPT 基础上加用1种小剂量非维生素 K 拮抗口服抗凝药(NOAC),被称为双通道抑制。

ATLAS ACS2 TIMI 51 研究表明,DAPT 加用小剂量利伐沙班(2.5 或 5 mg,2 次/d)中位数治疗 13 个月,与标准 DAPT 相比,可显著减少缺血事件风险,但同时增加临床大出血风险,2.5 mg 组的出血风险低于5 mg 组。

但 APPRAISE‑2 研究则表明,ACS 患者在 DAPT 基础上加用阿哌沙班(5 mg,2 次/d)与标准抗血小板治疗相比并不减少缺血事件风险,反而显著增加大出血风险。

COMPASS 研究表明,对于稳定动脉粥样硬化性心血管疾病患者(62%有心肌梗死病史),阿司匹林基础上加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)与阿司匹林单药相比可使心血管死亡、心肌梗死和卒中复合终点事件风险降低 24%,主要出血风险增加 70%,但颅内或致命性出血风险未增加。

P2Y12 受体抑制剂替代阿司匹林长期治疗:可考虑 P2Y12 受体抑制剂单药治疗作为阿司匹林单药治疗的替代方案进行长期抗血小板治疗。指南推荐标准 DAPT 方案中的 P2Y12 受体抑制

首选替格瑞洛

,这一更新弥补了过往指南在平衡抗栓缺血和出血风险方面的不足。

在 P2Y12 受体抑制剂的选择过程中,指南指出:除非存在较高出血风险或禁忌证,确诊后推荐尽早在阿司匹林基础上使用 1 种 P2Y12 受体抑制剂 ,

建议首选抗血小板强度更强的替格瑞洛

(负荷量 180 mg,维持量 90 mg,2 次/d),当存在替格瑞洛禁忌证、无法获取或无法耐受时建议使用氯吡格雷(负荷量 300~600 mg,维持量 75 mg,1 次/d)。另外,在 P2Y12 受体抑制剂的预治疗过程中,指南指出结合患者缺血情况,在排除主动脉夹层、脑出血等合并疾病后,对低危出血风险患者可考虑尽早给予替格瑞洛预治疗。

缩短 DAPT 疗程并提前(< 12 个月)转换至单一抗血小板药物治疗(阿司匹林或 P2Y12 受体抑制剂)是抗血小板降阶治疗的方案之一,

在该方案中替格瑞洛同样表现出色。TWILIGHT 研究表明中国高危 PCI 患者接受替格瑞洛联合阿司匹林治疗 3 个月后转换至替格瑞洛单药治疗 12 个月,较常规 DAPT(替格瑞洛联合阿司匹林)12 个月显著减低了 BARC 2、3、5 型出血风险,且不增加缺血事件风险。

非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药优于维生素 K 拮抗剂

对于有 OAC 治疗指征的非瓣膜性心房颤动患者,已有证据支持 NOAC 的安全性优于维生素 K 拮抗剂。

PIONEER AF PCI、RE‑DUALPCI、AUGUSTUS 研究均证实,与基于维生素K拮抗剂的抗栓方案相比,基于 NOAC(卒中预防剂量)和 P2Y12 受体抑制剂的

双联抗栓治疗(

DAT)方案显著降低了出血事件风险,且不增加缺血事件风险。目前有少量证据支持使用替格瑞洛 + OAC 的 DAT 代替三联抗栓治疗(TAT),但氯吡格雷仍是 DAT 方案中证据最充分的抗血小板药。不推荐替格瑞洛作为 TAT 方案的一部分,因其出血风险显著增高。