本文是2024年春季学期北京大学通识核心课程“理解中国文物”(系列Ⅲ. 艺术与人文)的优秀课程作业,作者为元培学院本科生黎瀅鈺,授课教师为北京大学考古文博学院丁雨老师。通识联播经作者授权发布。

“神圣”与“日常”

——从屏风元素看南北朝“竹林七贤与荣启期”壁画的图像意涵

元培学院

黎瀅鈺

20世纪中叶至21世纪,“竹林七贤与荣启期”壁画先后发现于江苏南京、丹阳一带出土的八座南朝陵墓中,

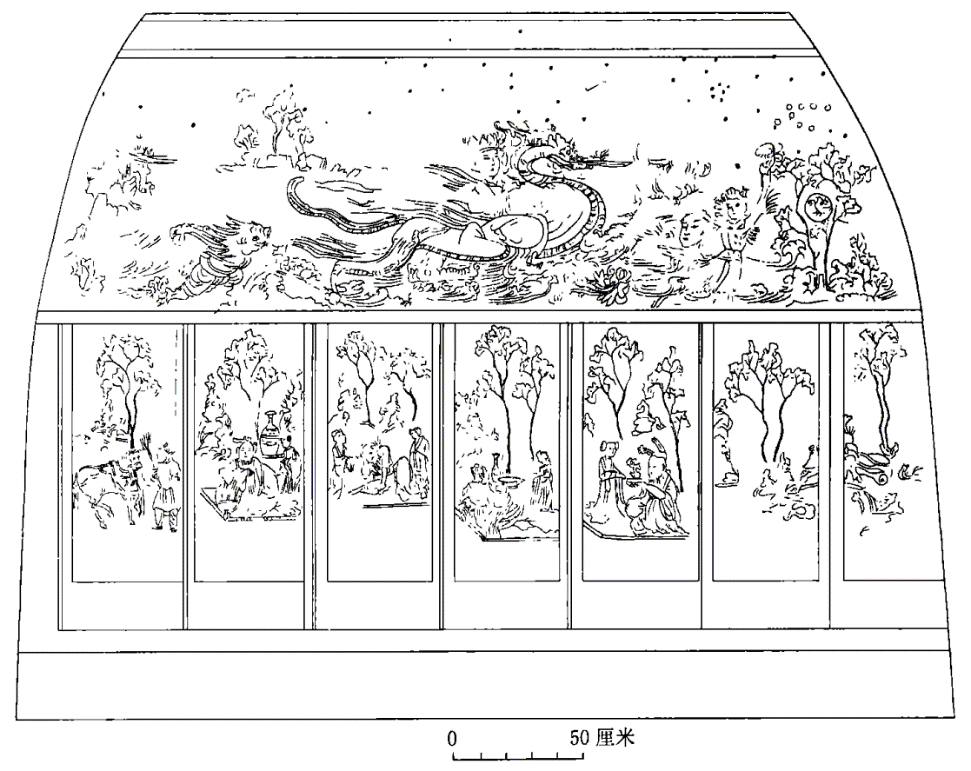

宛若向湖中掷石子一般,在学术界接连不断地激荡起圈圈涟漪。如今,从墓葬年代到墓主人身份,从制作工艺到墓室结构,从壁画母题的创生到死后世界的营建,均已积累了相当丰厚的研究成果,其中,墓葬年代(多集中于南朝萧齐、萧梁两代)与墓主人身份(均为帝王级别)除个别墓葬尚有争议外,已有定论;砖砌壁画的制作工艺亦比较清楚,近期左骏、张长东两位前辈的《模印拼砌砖画与南朝帝陵墓室空间营造——以丹阳鹤仙坳大墓为中心》一文,还根据砖块侧面的字符标记,对工匠拼砌壁画的方式进行了还原,并依此对该墓“竹林七贤与荣启期”壁画中人物顺序颠倒的原因做出了有力的推断。“竹林七贤与荣启期”壁画的相关问题无疑是备受瞩目的,除考古工作者以外,还吸引了来自历史学、文献学、艺术史学、图像学等领域的一众学者,对于母题的基本内容,如人物身份、树木品类、排列次序等,已比较清楚,有南京西善桥宫山墓为标准(图一);但在粉本来源、图像意涵的方面则比较模糊,一度众说纷纭,不过,现已显现出几条主流的分析路径。

本文聚焦于“竹林七贤与荣启期”壁画图像意涵的阐释。除了上述几座南朝大墓的材料外,“竹林七贤”相关母题在北朝乃至唐朝墓葬中的出现亦引起了我的注意,这些彩绘壁画墓对于“竹林七贤”题材的刻画与使用,呈现出与南朝砖砌壁画的版本相似而相异的面貌。或许,结合这些“后来者”的材料,能为我们进一步认识“竹林七贤与荣启期”壁画图像提供新的视野。

|

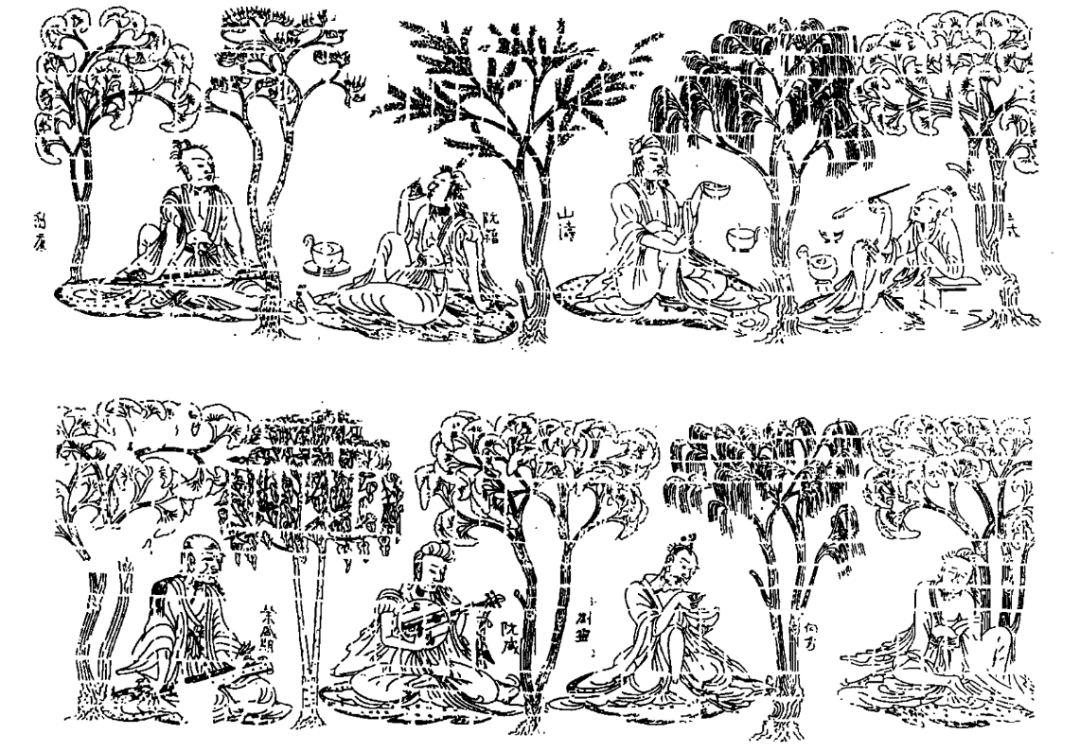

图一 江苏南京西善桥宫山南朝墓竹林七贤与荣启期画像

(图像来源:郑岩:《南昌东晋漆盘的启示——论南北朝墓葬艺术中高士图像的含义》,《考古》2002年第2期,页78)

|

一、“高士”与“神仙”:南朝“竹林七贤与荣启期”壁画图像解释

关于“竹林七贤与荣启期”壁画的图像解释,大致在21世纪初形成了两种倾向:一派认为,墓葬壁画中的七贤形象均停留于历史现实的层面,他们出现在墓葬壁画中体现了墓主人对隐逸不羁的高士风骨的推崇,以南京博物馆罗宗真、韦正为代表;另一派则指出,作为“组合”或“模式”出现的八人,在墓葬的语境中已经偏离其原型,与作为分隔的树木一同构成了“仙境”的图示,寄托了墓主人升仙的愿景,持此立场的有杨泓、町田章、赵超、郑岩等人。一定时间内,两派颇有对峙之势。

近年来,在“两足鼎立”的基本格局下出现了一些新的观点。有学者如李若晴变更了先前的立场,转而强调,“竹林七贤与荣启期”母题进入帝陵,是南朝统治者出于政治方面的考量,为笼络士族的妥协之策,这是对“高士说”的又一重要补充。张长东、左骏和王煜特别注意到“竹林七贤与荣启期”壁画的形制特征,认为其在墓室中的排列仿照了“屏风”的摆放,对于墓室空间起到了塑造作用,在此基础之上,他们为萧齐、萧梁的几座帝陵所营造的“死后世界”划分出了各个层次,其具体结论将于后文展开介绍。另有学者试图弥合两派之间的间隙,例如郑岩老师在《前朝楷模 后世所范——谈新发现的南京狮子冲和石子冈南朝墓竹林七贤壁画》一文中对自身持有的“升仙说”观点进行了修正,认为“高士说”与“升仙说”之间并不存在根本的矛盾,只是同一个问题的两面;李珊则采取了更为细致的分析方式,认为即便是在南朝的范围内,不同帝陵中“竹林七贤与荣启期”壁画的含义也是不尽相同的,最初是受到政治因素的影响,后来却在墓葬形制与装饰体系逐渐完善的过程中“沾染”了升仙的效用。

窃以为,兼用“高士说”与“升仙说”是可取的态度。

概言之,学者们的不同观点不外乎以下三类:

其一

,政治因素,包括南朝统治者笼络士族的考虑,将“竹林七贤与荣启期”壁画视作帝陵的一项“规制”,这类观点在解释“七贤”主题何以进入墓葬且长期沿用时十分有力,然而似乎与除宫山墓以外其余墓葬均有错漏的情况有所出入,更不能解释石子岗5号墓中“七贤”砖与其他砖石混用、未成图像的现象;

其二

,文化因素,南朝统治者自身附庸风雅(喜好玄学清谈、注重审美艺术等)的特征,社会上对于超迈隐士的追捧、多言神仙鬼怪之事的风尚,均属于这一方面,这种解释同时可以支撑“名家粉本具有权威性”的观点;

其三

,信仰因素,关注升仙思想在南朝统治阶层和社会面的影响、道教元素在墓室装饰上的使用、墓葬环境的独特性与墓主人的功利心理。

与其说这是对“竹林七贤与荣启期”壁画之内涵的三种不同解释,不妨说,这是该题材在南朝帝陵中常青、持续具备权威性和生命力的三个原因。三者之间其实互不矛盾。

然而,具体到墓室之中、图像之内,或许不可避免地要对上述观点进行取舍。竹林七贤与荣启期究竟在多大程度上“仙化”了?“七贤”主题壁画出现在帝陵墓室的目的为何?它在南朝人们对“死后世界”的营建中究竟产生了怎样的效果?要理解“竹林七贤与荣启期”壁画和南朝帝陵之间的关系,还是要回到墓葬本身。不过,在此之前,我们或许可以先将目光投向周围,看看“竹林七贤”或“树下老翁”在北朝乃至唐朝的墓葬中,是怎样被理解、被描绘的。

二、“屏”与“画”:不同朝代“竹林七贤与荣启期”壁画的呈现

彩绘屏风画是唐朝墓葬中比较流行的一种墙壁装饰手法。屏风画的题材各式各样,不同地区、不同级别的墓葬中常见的题材有所不同,如陕西西安一带多见仕女、花鸟、山水;山西太原一带则以忠臣、孝子、列女为主,兼有隐士、贤能,“树下老翁”的主题正属于这一范畴。太原金胜村4、5、6号墓,337号墓等多座墓葬中均发现了类似的“树下老翁”屏风壁画,赵超先生评价道:“这些屏风画的笔法有明显的不同,显然不是出自同一画师之手。但是人物的动作、背景与构图都很相似,可能是出自画工中世代相承的同一范本。”此外,宁夏固原唐梁元珍墓中也出土了同类型的屏风壁画,据发掘者罗丰推测:“梁元珍墓树下老者和太原金胜村唐墓壁画中老翁服饰,尤其是莲花冠、方型冠均非常相似,表明它们似乎依据的是同一底本,当为表现同一种题材。……结合梁元珍经历中崇尚魏晋玄学及本人即隐士的情况,我们有理由认为屏风画内容表现的是魏晋高士形象,竹林七贤与荣启期的故事可能是构图的主要内容。”(图二、三)可见,唐朝壁画墓中的“树下老翁”母题与南朝陵墓中的“竹林七贤与荣启期”母题之间的神秘联系虽然模糊,却是不容忽视的,或者前者直接受到后者的启发,或者二者均受到同一粉本的影响。

|

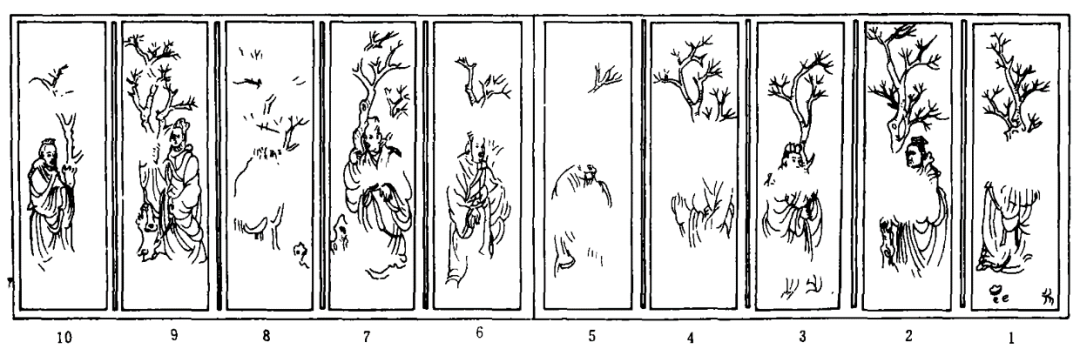

图二 太原金胜村第四号唐墓树下老翁图

(图片来源:代尊德:《太原南郊金胜村唐墓》,《考古》,图版五)

|

|

图三 宁夏固原唐梁元珍墓墓室北壁、西壁屏风画示意图

(图片来源:罗丰:《宁夏固原唐梁元珍墓》,《文物》,页5)

|

唐朝并非最早使用屏风壁画装饰墓室的朝代,这一手法在与南朝同时代的北朝已经得到了充分的实践,值得注意的是,虽然北朝墓葬承袭汉晋之风,其屏风壁画以“孝子”这类历史故事、伦理教化的题材为大宗,但在山东地区却出现了两处偶发性特例,一是济南市东八里洼墓,二是临朐北齐崔芬墓。这两座墓葬中均以“竹林七贤与荣启期”作为屏风画的主题,加之山东正处于南朝与北朝的交界之处,故学者大多认为二者是受到了南朝墓葬的影响。也有学者认为“南北交流”的观点较为单薄,如杨柳就在《朝墓葬壁画中竹林七贤形象的文化解析》一文中尝试通过文献材料论证,北朝玄学不绝其流,其对高士、隐士文化较高的接受程度也是七贤形象得以进入墓葬的重要原因,并不一定是直接受到南朝墓制的启发。杨柳的观点提醒我们,在“墓制的传承”之外还有另一种可能,就是“粉本的传习”,或许,并非是墓葬装饰的手法从南朝流向北朝,而是南北朝在同样的艺术审美和社会风尚的浸润下,在面对类似的绘画粉本时默契地闪现了同一种灵光。不过,就北齐崔芬墓而言,说是直接受到了南朝墓葬的影响大概也无所偏颇,学者们的这一推测是建立在更大范围内的南北朝墓葬文化交流的基础之上的:南北朝的政权之争同样体现在包括墓葬制度在内的文化正统之争上,这构成了南北墓葬文化相互渗透的源动力,“南朝墓葬拼镶砖壁画中的仗刀门吏、狮子、出行仪仗、飞仙、羽人、龙、虎、天象等题材,从北魏晚期起在北朝流行,尤以北朝石葬具、北齐墓葬壁画中最为集中”。由于高士形象与文化正统无涉,“竹林七贤与荣启期”壁画在相当时间内是南朝帝陵独树一帜的现象,其传播范围有限、传播速度也比较滞缓。北齐崔芬墓除了“七贤”题材屏风画这一亮眼的雷同之处外,在四象、出行仪仗、天象等方面亦体现出与南朝墓葬装饰的共性(图四),认为“七贤”题材进入墓葬是受到南朝墓制的直接启发,当不为过。

倘若将南朝、北朝、唐朝墓葬中“竹林七贤”相关壁画摊开来,进行一番简单粗暴的横向对比,我们很容易能发现以下三点不同:

首先

是工艺的不同,虽然都称作“壁画”,但南朝墓中的砖砌模印壁画与北朝、唐朝墓所采取的彩绘壁画,在制作工艺方面,除了临摹粉本的步骤之外几乎没什么共同之处,相比起上限与下限都比较宽松的彩绘壁画,砖砌模印壁画的制作门槛很高,工序远为复杂,成本也更高昂。

其次

是表现方式的不同,最显而易见的差异莫过于南朝陵墓中的“竹林七贤与荣启期”壁画并未绘制出屏风的边框,尽管学者多数认为该壁画与棺床左右两侧对称分布,是在模仿现实生活中屏风的摆放。

最后

,“七贤”的壁画母题在南朝向北朝流动的过程中发生了明显的降级,这一为帝王级别的墓葬制度所规定使用的题材,在北朝却发现于一个官员的墓葬中,这或许可以佐证倪润安老师“‘七贤’题材与正统之争无涉”的观点;而在唐朝的墓葬里,“具有屏风式壁画的墓葬主人身份不一,从地位比较高的官员贵族直到一般士人。可能这种墓葬装饰形式与身份等级并没有一定的对应关系,而更多地表现了唐代世俗文化中的丧葬方式”,至于“树下老翁”这一特定的题材,则主要分布于太原、宁夏地区,并不属于皇权的核心地带,等级亦算不上太高。

进一步,这几个不同之处是相互关联的。

装饰工艺的技术难易与成本高低本就是判断墓葬级别的重要参考,反之,只有帝王级别的墓主人才有足够的人力、物力、财力来完成砖砌模印壁画这项大工程;与此同时,区别于彩绘壁画的灵活性,砖砌壁画由于工程量浩大、作为载体的砖石物质性强,在设计和使用方面受到的限制较多,这或许是在墓室布局方面,选择利用东西对称以模仿屏风而难以兼顾北壁,以及在表现方式上取消屏风边框的原因之一。

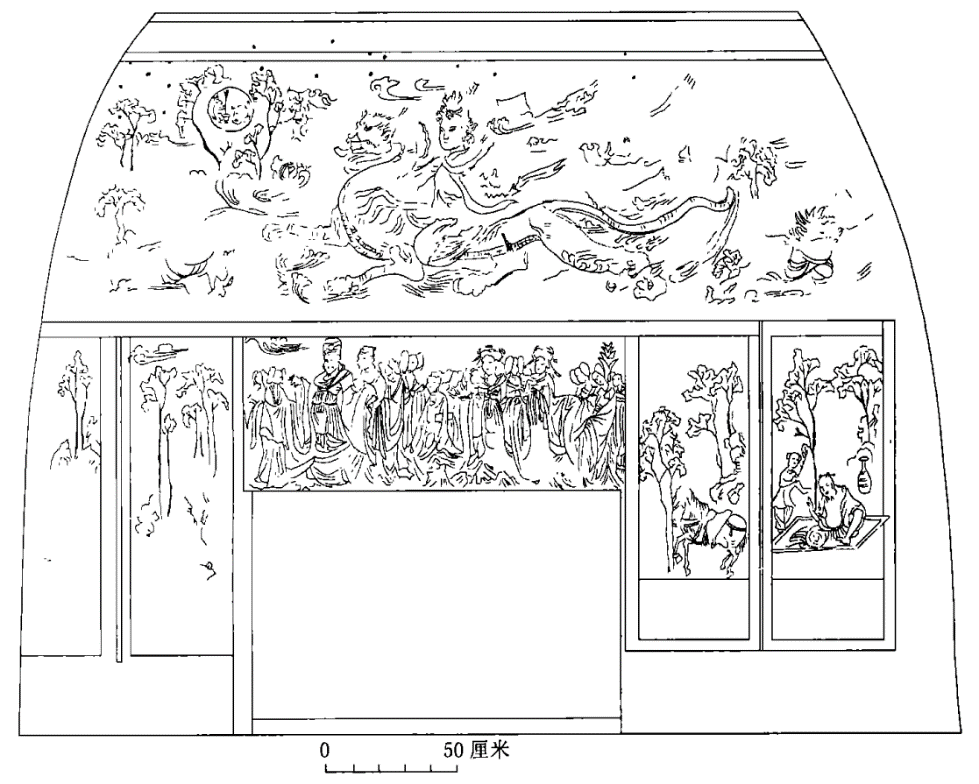

图四 山东临朐北齐崔芬墓西壁壁画摹本

(图片来源:《山东临朐北齐崔芬壁画墓》,《文物》,页11)

然而,反观历代墓葬对于表现方式的抉择,其最终的呈现效果亦揭示了人们对于“竹林七贤与荣启期”母题的不同理解。

从这一视角来看,“屏风”这一框架的出场与否,似乎并不完全是制作工艺所致,例如北朝晚期的甘肃天水石马坪文山顶墓葬就出土有石制的屏风,三面围立于石榻之上。是否制作成屏风的形制,客观上确实会受制于墓室的形制和材料,但更是墓主人有意的主观选择。这意味着,在南朝统治者的心目中,“竹林七贤与荣启期”的具体内容远比“屏风”的形制更为重要——前者需要浓墨重彩地表现,后者则可以省略。与之形成鲜明对比的,是屏风形制本身在北朝、唐朝墓葬中的盛行,“竹林七贤与荣启期”的母题只是“偶然地”出现在屏风上,而屏风——无论是绘制于墙壁的二维装饰,还是石质或木质的三维实体——才是参与了墓室空间与死后世界之营建的、不可或缺的元素。从而,“屏风”在南北朝墓葬中的有无,其指向的差异或许是本质性的。

正是由于“竹林七贤与荣启期”的图像内容受到了墓主人的高度重视,关于其图像意涵的深入剖析才有意义。由此引申出了另一个值得探究的问题:一般认为,“竹林七贤与荣启期”壁画的粉本可能参考了多幅独立的人物画像(或者本就参考的是以“扇”为单位的屏风画),是屏风画的一种变体;在人物之间以“树木”衔接,既将八位人物系于同一情景,又起到了与屏风边框类似的区隔效果,此种做法似乎是南朝墓主人与工匠的“独创”,那么,为什么是这些树木?姚义斌、马文真、穆宝凤、曹院生等学者均著文讨论了“树元素”的相关问题,后文将有所涉及。

“竹林七贤与荣启期”母题,从宫山墓中唯一的墓室装饰,到萧齐、萧梁墓室中与羽人戏龙虎、仪仗出行、四象等元素共处一室(此时,其他元素须为“七贤”壁画的绝对地位让步),再到崔芬墓中与侍女、山石等其他主题串联于同一幅屏风,最后,在唐朝沦为“树下老翁”的纯粹形式,丧失了具体内容,这些变化反映了同一母题在不同背景下,不同人群对它的不同理解。诚然,唐朝与南朝,无论是空间还是时间都离得太远,影响墓葬文化与观念的因素不胜枚举,似乎不宜这般简单地加以比较,

然而,我想指明的是,北朝墓葬中出现的“竹林七贤与荣启期”壁画,尽管很可能直接受到南朝墓葬文化的影响,但它对此的呈现和理解已经与南朝墓主人的原意产生了偏离,二者对于“七贤”母题的使用及态度很可能是不一致的。

相比起单纯地推测谁在形式上受到了谁的影响,双方之间的这种幽微的“不一致”,可能是更值得我们去仔细钻研、努力把握的。辨析南北朝墓葬对“竹林七贤与荣启期”壁画的不同呈现,也有助于我们重新铆定该图像在南朝墓葬中的独特意涵。针对二者的分歧,“屏风”或许是理解的关键。

三、“模仿”与“创造”:“竹林七贤与荣启期”壁画的空间营建效果

1.“地下家园”:“树下老翁”屏风画与唐朝墓葬

在文章《壁上画屏》中,郑岩老师纵览历代墓葬中的屏风壁画,总结出两个“典型”:“理工大学墓强调的是视觉,着力表现屏风在空间建构中的作用;翠竹园墓壁画强调的是概念,突出了屏风本体的物理属性。”屏风画的这两种应用,可以推广至墓室装饰画的所有品类,无非对应着两种装饰思路:一种是壁画内容自成一体,在二维平面上扩充出一个有纵深、有广度的“虚拟空间”,另一种则是通过壁画内容与墓室中的其他物质材料的相互配合,共同营造墓室的“现实空间”。二者均是图像在墓葬空间的营建方面所能发挥的效用:“画像在依赖于墙壁而存在的同时,也打破了墙壁的局限,在视觉和观念上拓展出新的空间。”

从“营建墓室空间”的视角来看,“屏风”元素在唐朝墓葬中的使用至少带来了以下三重层层堆叠的效果:

第一重

,作为人们日常生活中的用具,屏风的实物抑或是图像在进入墓葬时会携带着原先的概念与功能,三扇式或“L”字型的屏风图像,使得棺床周边的区域被塑造成一个独属于墓主人的、半开放式的私密空间,时刻提示着墓主人的“在场”。

第二重,

屏风,尤其是屏风“框架”的介入,大大增加了墓葬空间的层次,除了上述私密空间的层次以外,还有屏前屏后、框内框外的“多重世界”,例如在陕西富平朱家道唐李道坚墓的壁画上,屏风的画框分隔出两个截然不同的世界:画框之内,是真正被视作“画”的世界,一个架空的、静止的,因而很大程度上并不真实的世界;而画框之外,同为壁画图像的侍女手执毛笔,在笔尖交叠于画框的细微之处迸发了无与伦比的推力,“将女子推到了画工和我们所在的现实世界” 。但划分层次的代价是,画框内部的图像被极大地削弱了,毕竟屏风本就是可以凭使用者的偏好与意趣随意更换之物,同时,由于屏风的框架形制自带一种连续性和整体性,每扇屏风的内容之间无需太强的关联,主题的方面拥有了更宽泛的选择空间。具体到“竹林七贤”相关母题在屏风中的呈现,由于外框本就能起到分隔的作用,“失去了分隔作用的树木,此时自然可以被移动到画家所需要的任何地方。‘树’被安排在画面的中心位置,其他一些人物都是围绕着树来安排的,影响后世的树下老翁图像逐步形成”,其后果却是,无论是“树”还是“老翁”都只剩下了形式上的意义,“老翁”可以是高士、孝子、神仙等任何人,而“树”,也变成了或作为装饰、或作为隐喻的一个“零件”。

上述两重效果直接导致了

第三重

,亦即“模式”的诞生。明晰而丰富的层次划分,虚实交加的场景效果,经年累月,终于在唐朝墓葬中固定成型,表现为对现实生活场景的复刻与再现。主题不一的屏风自后方半拥棺床,前方两侧是等待召唤的侍女,手持兵器的侍卫把守着墓门,墓壁上方,东、西、南、北分别由青龙、白虎、朱雀、玄武四神坐镇,笼罩墓室的不只是墓顶,还有日、月、星象……太原南郊唐墓、金胜村4、5号墓、西安郭庄韩休墓和宁夏固原梁元珍墓均遵循着这一套以屏风营造的私密空间为核心的装饰体系,无一例外,偶尔在棺床前方,还绘有栩栩如生的宴乐歌舞图(图五)。当屏风成为营造的核心,当墓室空间成为对居室空间的还原与模仿,当画框中的图像不再与墓主人的身份、经历、信仰紧密联系,当人们仅仅是“粗略地延续着‘事死如生’的古训”而不再关心虚无缥缈的死后世界,“竹林七贤与荣启期”图像在南朝陵墓中的“神圣”被“日常”所彻底消解。

|

图五 西安郭庄唐代韩休墓墓室东壁乐舞图

(图像来源:刘呆运等:《西安郭庄唐代韩休墓发掘简报》,《文物》,页44)

|

2.“私人画廊”:“竹林七贤与荣启期”彩绘壁画与北朝墓葬

山东的两座出土有“七贤”主题的北朝壁画墓中,八里洼墓由于保存状态较差,东、西两壁的彩绘壁画溃烂不清,难以进行更具体的分析,但仅从保存较好的北壁彩绘就能看出模仿现实屏风形制的明确倾向(图六)。以下主要对北齐崔芬墓的墓室情况加以讨论。

|

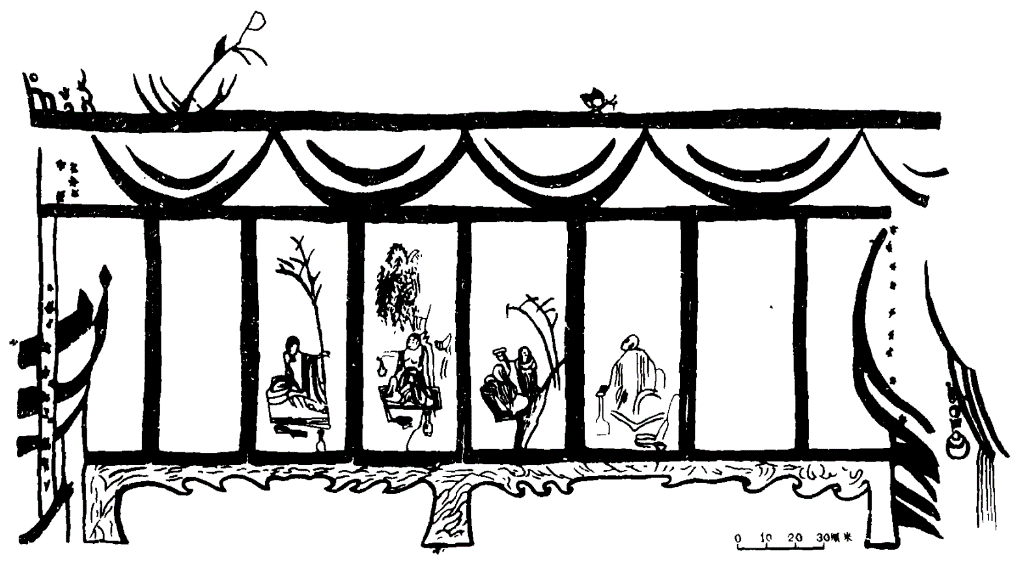

图六 山东济南市东八里洼墓墓室北壁摹本

(图片来源:邱玉鼎、佟佩华:《济南市东八里洼北朝壁画墓》,《文物》,页69)

|

|

图七 山东临朐北齐崔芬墓东壁壁画摹本

(图片来源:《山东临朐北齐崔芬壁画墓》,《文物》,页11)

|

崔芬墓中,屏风元素和“竹林七贤与荣启期”图像在墓葬空间的营造方面,显现出某种“中间形态”。屏风标志性的画框已经出现,然而并未具有“写实性”:多扇屏风画遍布墓室四周,不时被四神图、仪仗出行图或壁龛(耳室)打断。或许是由于墓室形状不太规则的缘故(于墓室北壁、西壁各拓展出一个壁龛),墓壁上的彩绘壁画在对称性和连续性上比较局促,故只得在保证单面墙壁图像的秩序感和基本的层次划分以外,通过部分牺牲屏风的整体性,以期对剩余的墙壁“物尽其用”。

被拆散的屏风更像是一幅幅独立的装饰画,于墓室产生的效果,更接近墙壁的点缀而不是空间的切割,不过,正是这种“非写实”屏风的设计提示了“竹林七贤与荣启期”壁画在墓主人心里的分量:在唯一完整的东壁上绘有一排连续的屏风,与位于墓室西侧的棺床相对,棺床上方的墓主人出行图暗示着这一条东西轴线乃是墓室宇宙的中心地带,而在东壁屏风的画框里,集中绘制着四幅七贤画像,位居视线的中央(图七)。

可见,在崔芬墓中,“竹林七贤与荣启期”壁画仍是墓葬装饰里绝对的主角,体现着墓主人高度个人化的性格与品味,但是相比起南朝墓葬,其图像的震撼力与意涵的丰富性已经出现了弱化,除了作为墓主人所青睐的高士形象,在其死后依旧供其欣赏以外,就不再具有更大的意义了。

3.“神圣世界”:“竹林七贤与荣启期”砖砌模印壁画与南朝帝陵

|

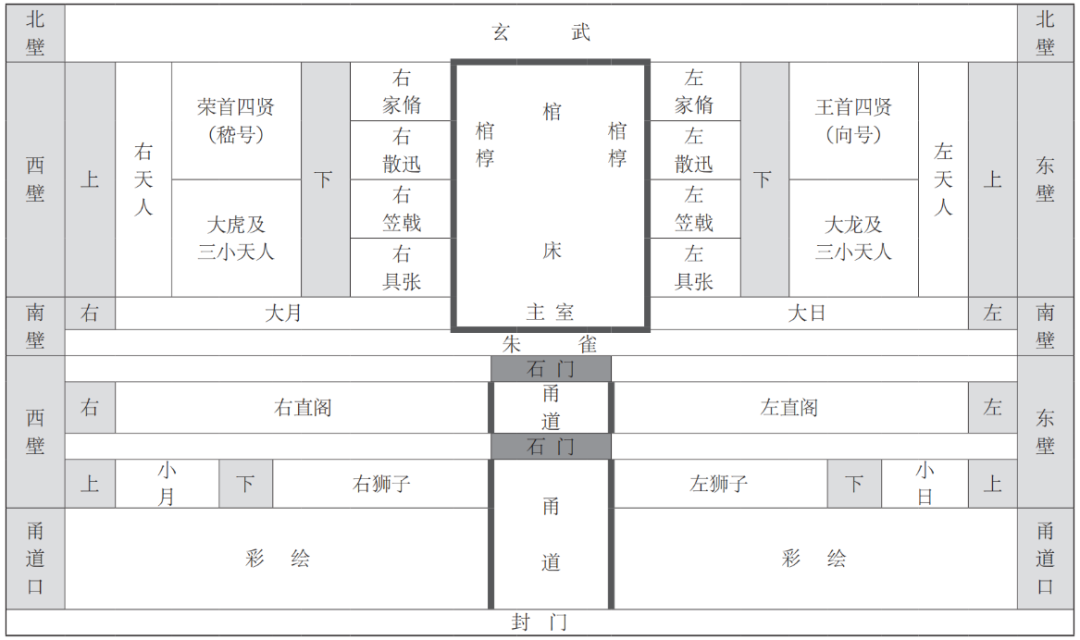

图八 江苏丹阳鹤仙坳墓模印拼砌砖画配置复原示意图

(图片来源:左骏、张长东:《模印拼砌砖画与南朝帝陵墓室空间营造——以丹阳鹤仙坳大墓为中心》,《故宫博物院院刊》,页52)

|

回到南朝帝陵之中,没有画框的八位隐士在棺床两侧相对而坐,前方有一左一右两位羽人戏耍青龙白虎,其下是两条延绵的仪仗队伍,将视线引向墓门;墓门上方有一只生猛的朱雀,与后壁的玄武相呼应,星座、天象填充着二者间的虚空;墓门外的甬道还先后有狮子、武士镇守,即便是作为死后世界的墓葬之中,也有日月交辉(图八)。这是南朝后期帝陵的标准形制,丹阳的鹤仙坳墓、吴家村墓和金家村墓均如此布置。与唐朝层次分明的模式有所不同,南朝陵墓中各个元素之间并不存在明显的区隔,砖砌而成的墙面贯穿了所有的图像,模糊的层次通过上下、左右、前后这类原始的方位感加以传递。以树木相隔、列于两侧的竹林七贤与荣启期保留了环绕之感,不过环绕的主体从“屏风”转变为了“人”与“树”的图像,同样,屏风的半封闭结构所营造出的私密感在山林中隐匿了,取而代之的是空间的延伸感与环境的沉浸感,由隐士、树木及其他元素共同烘托。

由于在第一部分中,关于“七贤”形象讨论的比较充分,这里补充一下关于“树”图像在墓葬空间中的意涵。马文真的《南北朝墓葬“树”图像研究补遗——以高士图为中心》一文在前人研究的基础之上,引经据典,对南北朝墓葬“竹林七贤与荣启期”壁画中“树”的品种及品性进行了详实的总结,他指出,南朝七贤砖砌壁画上的树图像有银杏、松树、槐树几种,偶见类似于灵芝的花草,在崔芬墓屏风画中出现的树木则全部是槐树,这些植物的共性在于,它们或寄寓着成仙、长寿的含义,或与神仙鬼怪相关,无一不具灵性。据此,认为这些草木图像的存在为墓室增添了一丝幽深的“仙气”,应当是无误的。

至于八位高士究竟是否有神仙化的倾向,我个人认为,持保守一些的态度也并无不可,不过,即便南朝墓葬中的七贤仅是高士群体的象征,并无任何仙化迹象,也并不妨碍我们将“升仙”归纳入南朝统治者的墓葬文化。换一个角度,墓主人与工匠将八位高士与“仙树”相搭配的举措,不正反映出其与升仙题材的相容性么?这与高士形象所涵括的隐逸旷达的风骨、玄学清谈之好与道家的亲近关系是分不开的。

郑岩老师敏锐地察觉到,同一个题材以几乎不变的形制在帝王规格的陵墓中延续数百年,且一直保持着最初的体量和规模,是非常特殊的现象:“包括狮子冲1号墓在内,新的模具都没有从根本上颠覆原作的母题、构图和风格。原始砖或模具似乎具有某种‘神圣性’,不能被轻易更改和遗弃。”他将“竹林七贤与荣启期”壁画经久不衰的力量归功于这一“神圣性”,并以名家粉本的权威性作为神圣性的填充物。