万周按

日本建筑的特质到底是什么?带着这个问题,

本文作者来到“

建筑的日本”大型展览。展览上的9大关键词,是日本建筑学会、日本建筑家协会和五大建设公司共同归纳的“日本建筑的基因”,它们决定了日本建筑的特质。

众

所周知,日本建筑在对传统的继承,东西方文化的融合,以及节能环保性等方面都颇受赞誉。

然而,说起日本建筑的特质到底是什么,恐怕很多人都莫衷一是。

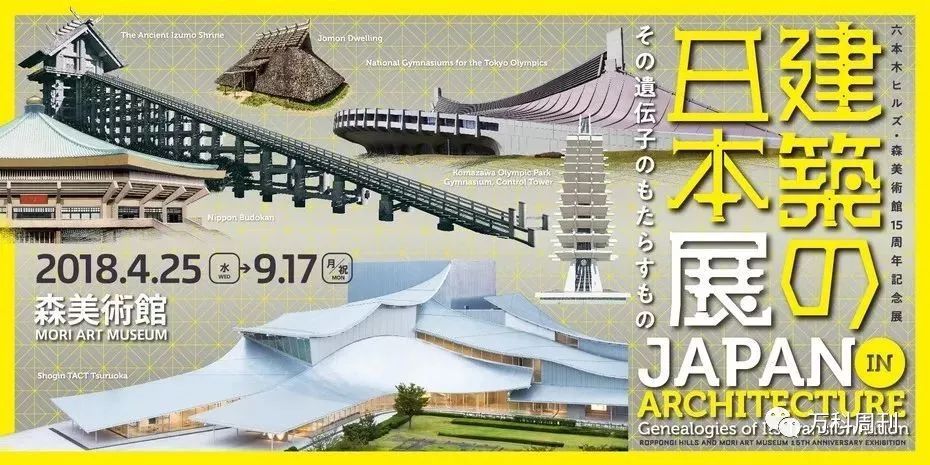

近期,日本房地产巨头森大厦联合日本建筑学会、日本建筑家协会,以及“スーパーセネコン”,也即日本的五大建设公司(大林组、清水建设、竹中工务、鹿岛建设、大成建设)共同举办了“建筑的日本”大型展,大量宝贵资料通过模型、3D、虚拟现实、增强现实等方式进行了立体展示。

展览海报

展览设在位于六本木森大厦52层的森美术馆,这也是该馆开馆15周年的纪念展。展览入口处有一座“木组”屏风墙,它是2015年米兰世博会日本馆展品“立体木格子”的复原品,也是该展第一主题“木造文化”的象征。

所谓木组,就是不用钉子或黏着剂,纯靠木头相互之间的插、嵌来连接固定。这种技术在我国叫榫卯,在中国古代建筑中被广为运用,日本建筑师也不否认其来自中国。在日本,木和木造已被提升到了信仰层面——日本国土面积70%为森林覆盖,日语中“魂”的和音读法“kodama”,亦可以写作“木之魂”。

木组屏风墙(作者供图)

米兰世博会日本馆展品“立体木格子”

木组屏风之后是著名的奈良东大寺的飞檐和南大门的模型。安藤忠雄曾表示,观看东大寺所获得的感动和启发是他建筑之路的原点。东大寺南大门800年前就实现了抗震功能,主要是通过木柱和木组技术实现。从该模型可看到,南大门的轩顶由六段“插肘木”和横贯这六段的“通肘木”组成,支撑柱有18根,边缘的柱子呈扇形分布,中间则由“游离尾垂木”来分散重量。

自镰仓时代至今约800年间,

这种木造结构使东大寺南门

经受住了日本的历次大地震,颇有“任你地震山摇,我自屹立不倒

”之势

。

东大寺南大门实景

有意思的是,另一用来表征木造文化的日光东照宫五重塔模型,也强调抗震性能,不过主要是靠“心柱制震”结构来实现。从复原模型可以看到,在塔中心有一悬垂式木柱,从四层开始用锁链吊起,使之悬浮于底座基石之上(原建筑为悬浮基石10厘米左右上方)。

这一木心柱一则固定了屋顶,二则在地震时充当“钟摆”,缓冲横向和纵向的摇动。心柱制震这一技术也运用于今天的日本最高建筑——东京晴空塔。

东京晴空塔(宣传图)

看到这里,也许你会觉得,这些构造艺术在中国古代的木造建筑中都可以找到痕迹,没有太多的日本特质,甚至会心生一种居高临下的“不过如此”感。那么,第二部分“超越的美学”,介绍物哀、阴翳礼赞、无常等审美意识在日本建筑历史中的绵延流传,可能就不那么好理解了。

“令人难以置信的纤细和大胆,人工而又非人为,即物而又非物的风格,贯穿于日本的木造建筑和现代的清水混凝土建筑中。”在第二本部分,首先作为案例的是伊势神宫的主殿,它是以直线型外观为特点的“神明造”。

古代日本人用“うつくし”来形容纤弱、清澈之美,伊势神宫正是其代表。

伊势神宫

“神明造”与以出云大社为代表的“大社造”和以住吉大社为代表的“住吉造”,同为日本最古老的神社建筑样式,与后两者以曲线美为特征不同,“神明造”突出简素的直线造型美和原木的质地美。从木造模型可以直观感受到“神明造”的结构特点,不使用基石,而是靠多根圆柱从地表上支撑其四重屋顶。

没有地基的建筑有多脆弱?日本人通过不断重新造新殿、“迁宫”来维持和传承这种建筑样式,保持原木的肌理清晰,飘香不减,以及茅草的黄金色泽。伊势神宫建于约1300年前,其迁宫被称为“皇家第一之重要事,神宫无双之大营造”,每20年进行一次(中间还有因火灾、地震导致的被迫搬迁

),

2013年进行了第62次,延续着“无常”与“常新”之中的物哀与永恒。

铃木大拙纪念馆

展现“超越的美学”这一日本建筑审美特征的现代部分,主要是铃木大拙纪念馆。铃木是将日本禅宗思想光大到海外的著名佛教学者。

如果说伊势神宫主殿是通过结构和素材来展现纤细和物哀之美,那么铃木大拙馆则是以布局来突出禅意。

纪念馆建在铃木故乡石川县金泽市,由丹下健三的名徒、曾两获日本建筑学会奖的谷口吉生设计。

纪念馆分为“玄关栋”、“展示栋”、“思索空间栋”三座建筑,由细长回廊连接,回廊两侧是“水镜之庭”和“玄关之庭”。“水镜之庭”铺一层浅水,倒影出四周,寓意“他者是自我之镜”。同时,纪念馆突出“长壁”,取“达摩面壁悟禅”之意,再加上旁边森林公园的绿意,以及虚拟现实影像,参观者可“身临其境”感受铃木大拙的世界。

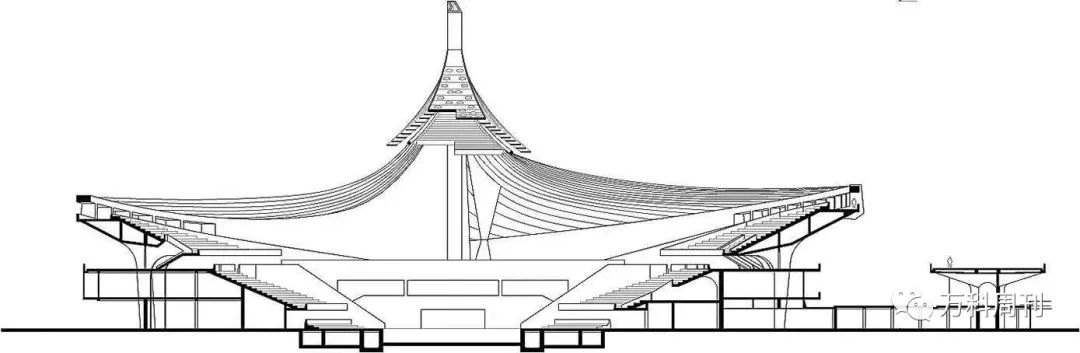

展览第三部分主要介绍“屋顶”,在日本建筑中屋顶至关重要,它具有功能和象征的两意性,是调和个体与共同体、内部与外部的中介,也是带来安宁感的庇护。用来做例证的是1964年东京奥运会的两大设施——国立代代木竞技场和日本武道馆。

如果不是有模型,不是航拍,参观者实不易见到这两个屋顶的全貌。

武道馆的屋顶为青铜色正八角形,屋顶曲线模仿富士山,寓意武士道精神,是纯日本式。国立竞技场则是纯现代建筑,由日本最早扬名世界的建筑家、现代建筑的旗手丹下健三操刀。

国立代代木竞技场剖面图

武道馆实景图和模拟图

通过3D影像展示的妹岛和世设计的“京都集体住宅”屋顶,与代代木竞技场异曲同工,也都是通过几片屋顶浑然相接,覆盖多座住宅连成一体。

此外,山形县鹤冈市文化会馆模仿折叠乐谱和指挥棒曲线的屋顶,高知县牧野富太郎纪念馆的“不规则三次元”屋顶等,也都可通过详细的图纸和模型了解其精妙构造。

在西方“观念统率建筑整体”的观念传入日本之前,追求细部、“由部分织出有说服力的整体”是日本的建筑理念。代表作是本展的最大看点之一,原尺寸复原的千利休的茶室——京都待庵的模型。

京都待庵

是日本国宝,是日本

现存的

最古老茶室,是将“侘び”(枯淡闲静)思想空间化的代表。

说起自己的工艺性,日本人不说繁复精细,而是习惯性举出枯淡闲静的草庵建筑。

待庵模型(作者供图)

待庵外观为寄栋式(有向四个方向倾斜的斜面)加切妻式(两个斜面支起三角形)复合屋顶,茅草覆盖,由两个矿泉水瓶般粗细的树枝原木象征性地支撑着。整座复原建筑坐落在枯山水的沙石上。从低矮幽玄的入口猫腰进入其中,斜面和直面天花板插合的组合,让两张榻榻米大小的茶席显得并不局促,去奢华装饰的极简空间也充满“少即多,简即丰”的韵味。

作为日本建筑工艺性和匠心的标本,涌云望楼等日本各地著名和式旅馆,也在展览上被一并介绍。此外,包装纸一样的银座路易威登店,2014年普利兹克奖获得者坂茂的纸管建筑等,也在此处得以介绍。