1

1876年,琉球之秋,分外凄凉,日本侵略的魔爪,正伸向那个有着“万国津梁”之称的小小岛国。

受困于囚牢的琉球国王尚泰,秘密派遣其姐夫向德宏赴华,请求母邦出面与日本交涉。随行的还有官员林世功、蔡大鼎,二人都是华裔,还曾在中国留学,说着一口流利的汉语。

一行人乘坐一条小船,迎着风浪,直到第二年才抵达福州,向福建巡抚丁日昌呈递琉球国王在狱中所写的请愿书。

丁日昌左右为难。三年前,清政府刚签订《北京专条》,与侵略琉球的日本和谈。这件事,他不好做主,便上奏清廷,听候指示。琉球人只好留在福州等待结果。

丁日昌

在向德宏使团羁留福建期间,1879年,日本政府宣布,将琉球王国划为冲绳县,正式将其吞并。

向德宏使团这才得以从福州北上,衣衫褴褛、风尘仆仆地赶到北京,在总理衙门外痛哭哀嚎,痛诉日本入侵之惨状,向清政府求援。

他们满怀国仇家恨,宣誓道:“生不愿为日国属人,死不愿为日国属鬼!”

向德宏等人先后上书27次,都杳无音讯,最后仅仅等来清廷的安慰。与中国文化一脉相承的他们只能向上天祈求,每逢朔望就到正阳门的关帝庙上香祈祷。

年轻的林世功忍无可忍,决心绝食自杀上书清廷。临终前,他留下一纸绝命书,其中写道:“为一死泣请天恩,速赐救亡存国,以全臣节事。”

清廷依旧没有出兵,只是为林世功以身殉国而叹道:“此诚忠臣也,实属可怜。”之后,赐白银二百两,送葬于张家湾。

琉球从不缺忠臣,但是他们一直倚靠的“大哥”,垮了。

这就是亡国的感受,悲愤、无奈、绝望。

2

琉球,这个被遗忘在历史角落的美丽岛国,与中国缘分匪浅。

大业三年(607年),隋炀帝命羽骑尉朱宽出海,寻访异俗。

朱宽行至琉球,不禁为眼前美景惊叹。湛蓝的天空、清澈的海水、繁茂的棕榈、色彩斑斓的珊瑚群与热带鱼,勾勒成现今与夏威夷齐名的海滨风光。

远远望去,位于中国台湾与日本九州岛之间的琉球群岛,似虬龙浮于水面,几百个小岛自东北向西南蜿蜒一千多公里,形成东海屏障,与中国大陆紧密相连。

虬,是神话传说中有角的小龙,后世为避帝王之讳,将此地称为“琉球”。

琉球海图,现藏福州博物馆

琉球素有“万国之津梁”的美誉。

琉球虽然国土疆域狭小,但凭借得天独厚的独立优势,成为周边各国贸易往来的海上中转站,如桥梁一般连接中国、朝鲜、日本、暹罗、安南、苏门答腊等国家和地区。

有学者认为,在葡萄牙人、荷兰人远航来到东亚之前,琉球人就已经靠中国、日本、南洋间的海外贸易获取了大量财富,成为东亚贸易一大市场,俨然是亚洲版“海上马车夫”。

据史料记载,东南亚各国的物产在当地价格相对低廉,比如龙涎香,“货于苏门答腊之市,官称一两,用彼国金钱十二个,一斤该金钱一百九十二个,准中国铜钱九千个(9贯)”。

而《明会典》中记载龙涎香每斤价为48贯,价格相差5倍。到了嘉靖年间,龙涎香价格一度飙升到1200贯,与原产地相差130多倍。

琉球是中间商赚差价,仅龙涎香这一样商品,就从中转贸易中获利匪浅,更不用说金银粉匣、玳瑁珊瑚等其他奢侈品。

现在已经成为日本重要文物的“万国津梁钟”,为琉球人在明代所铸造,曾经在琉球王宫悬挂四百多年。

钟上铸有铭文,叙述琉球昔日的辉煌:“琉球国者,南海胜地也,钟三韩之秀,以大明为辅车,以日域为唇齿……以舟楫为万国之津梁,异产至宝充满十方刹。”

冲绳战役后,美军发现万国津梁钟

琉球,对中原王朝的重要性不言而喻。

在毛泽东于1937年撰写的《祭黄帝文》中,有一句“琉、台不守,三韩为墟”,将琉球放在与台湾同等重要的地位。

日本侵吞琉球,就像是拆毁了中国东海绵延两千里的海上城墙,留下深深隐患。

3

近代以前,琉球一直都是中国的藩属国。

据日本学者赤岭诚纪统计,明清两代,琉球进贡使团到中国的次数多达886次,其中明代537次,清代349次。琉球人几乎年年都来,跟走亲戚似的,每次都要带上玛瑙、象牙、檀香、苏木等礼物。

同一时期,中国对琉球册封有27次(一说25次)。自洪武年间册封琉球三王起,每当琉球国王去世,新王即位,中国都会派出使团进行隆重册封,与之形成稳定的宗藩关系。

最早提出与琉球建立宗藩关系的是明太祖朱元璋。

朱元璋推翻元朝统治后,势必要重建东亚国际秩序,追寻以往明君雄主的事迹,建立以中国为中心的封贡体系。

明军把蒙古人驱逐到漠北,一直赶到捕鱼儿海,可谓军威浩荡。但对周边小国,朱元璋推行的是“不征”国策。咱不打,你叫我一声大哥,做我藩属国,感动不感动?

洪武二年(1369年),杨载作为明朝使臣,带着朱元璋的玺书出使日本。

朱元璋以霸道总裁式的口吻,命日本“奉表来庭”,如果不来,“朕当命舟师扬帆诸岛,捕绝其徒,直抵其国缚其王”,一点儿都不客气。

日本人还挺嚣张,竟然杀死明朝5名使臣,将杨载拘押了三个月才放归,可把朱元璋给气着了。

过了三年,在杨载冒着生命危险去了两趟日本后,朱元璋下达命令,老杨,琉球离得也挺近,你顺路去看一看。

当时,琉球群岛尚未统一,小小岛国有三个国王,中山王、山南王、山北王。要到宣德年间,中山王尚巴志才灭掉其他两国,统一琉球。

日本人不太听话,琉球的地理位置显得至关重要,与其建立关系,可“作屏东藩”,拱卫东南海。

洪武五年,杨载持朱元璋的诏书抵达琉球。朱元璋在诏书中说:

昔帝王之治天下,凡日月所照,无有远迩,一视同仁。故中国奠安,四夷得所,非有意于臣服之也……朕为臣民推戴,即皇帝位……使者所至,蛮夷酋长称臣入贡。惟尔琉球在中国东南,远处海外,未及报知,兹特遣使往谕,尔其知之。

琉球人一听说中原王朝派来使者,心情大概和刘备当年说“孔北海知世间有刘备耶”时一样受宠若惊,乐开了花,当年就遣使回应,叫明朝一声大哥。

之后,三个国王先后接受明朝皇帝的册封,琉球正式成为中国的藩属国。

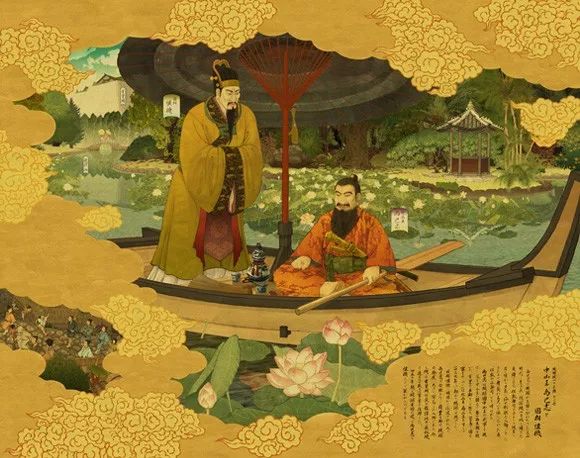

明朝人怀机协助尚巴志统一琉球

朱元璋对琉球的友好态度很满意。先富带动后富,既然收了小弟,就要拉兄弟一把。

在发展海上贸易之前,琉球穷得叮当响,甚至连船都造不好。朱元璋想,那咋行啊,于是在福建选拔“善操舟者,令往来朝贡”,移民琉球。

在元代,福建泉州曾是世界第一大港,福建人“多谙水道,操舟善斗”,其造船航海技术到明代已然登峰造极。这些技术传到琉球,大大推动了当地海外贸易的发展。

想致富,先修路,要做生意,也得先有船。

从福建迁过去的这批人才不仅精通造船,还为琉球带去了儒学、中医、天文等中国文化知识。他们很快融入琉球,在当地形成一个庞大的族群——“闽人三十六姓”。

闽人三十六姓得到当地居民极大尊重,还被授予官职,委以重任。琉球历史上的名相蔡温是闽人后裔,前文提到为琉球殉国的末代使臣林世功,也出自闽人三十六姓。

闽人三十六姓集中居住的“唐营”——久米村,名字有“永久享有俸禄”之意,一听就散发着贵族气息。久米村坐落于琉球王都,为琉球四大城邑之一,建有孔子庙、天后庙和关帝庙,风俗与中原无异。

历史学者谢必震认为,朱元璋赐闽人三十六姓是对闽人移居琉球的正式认可。从此,中国与琉球关系更加紧密,你中有我,我中有你,更像是一家人。

有明一代,自洪武年间起,中琉交往近三百年未曾断绝。后来,清朝沿袭明朝的宗藩体制,琉球继续作为中国的藩属国,进行朝贡,接受清朝册封。

遗憾的是,在中琉500余年的友好交往中,明清政府始终只满足于政治上的虚荣,忽视了其他国家对琉球的野心,没有对中国东南门户的前哨提供军事保护。

在欧洲新航路开辟的世界巨变中,这将成为致命的失误。

4

在中国通往琉球的海路上,有一个重要的航标始终发挥着重要作用,那就是钓鱼岛。

明朝使臣出使琉球的记录,迄今存世的仅有五部,其中最早的一份报告是陈侃写于明嘉靖十三年(1534年)的《使琉球录》。

《使琉球录》明确记载了中琉的疆界,其中使团登岛的这一段写道:

十日,南风甚迅,舟行如飞。然顺流而下,亦不甚动。过平嘉山、过钓鱼屿、过黄毛屿、过赤屿,目不暇接,一昼夜兼三日之路。夷舟帆小,不能及,相失在后。十一日夕,见古(姑)米山,乃属琉球者。夷人鼓舞于舟,喜达于家。

陈侃使团走的是中琉交往的传统航线,从福建出发,向东经过钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿,之后到姑米山,才算进入琉球边界。

随船的琉球人也都认同这一划分,他们一直要等过了赤尾屿,看到姑米山,才在船上欢欣鼓舞,认为自己到家了,So happy。

琉球人已有明确认知,之前经过的钓鱼岛等岛屿都属于中国疆域,不是自己家乡。

琉球国王尚圆画像

嘉靖年间的这份报告有力地证明,钓鱼岛自古就属于中国。

从地理上看,海难多发的琉球海沟,将琉球群岛与中国大陆架分开。钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿以及台湾岛就坐落于水深不足200米的中国大陆架上,一目了然。可见古人的划分方式相当科学。

值得注意的是,陈侃使团的这份报告简直神助攻,不仅记载了中琉国界,还顺带提了当时琉球与日本的国界。

陈侃访问琉球期间,曾在海边“远见一山巅微露,若有小山伏于其旁。询之夷人,乃曰:‘此热壁山也,亦本国所属,但过本国三百里。至此,可以无忧。若更从而东,即日本矣。’”

琉球人门儿清,知道热壁山为琉球所属,再往东才是日本国界。当时的琉球,自然也不归日本所有。

5

日本吞并琉球,是一次不折不扣的侵略行为。

琉球是一个爱好和平的国度,被称为“没有武器的国家”。近代以前,当地居民常身着汉人服饰,腰间别着折扇,嘴上说的都是儒家的仁义道德,只做生意,不崇尚武力。

据联合国人口统计资料表明,当今日本人的平均寿命在世界名列前茅,而其平均寿命最长的地区就是冲绳,即琉球。岁月静好,与世无争,是琉球岛民长寿的秘诀,也是自古养成的性格。

和平的岁月,在日本军队踏上琉球群岛时戛然而止。

1609年,日本发起第一次灭亡琉球的尝试。萨摩藩藩主岛津家久,派兵三千,出动战船100艘,从九州岛出发,渡海入侵琉球。

萨摩藩为攻打琉球所找的理由很奇葩,说是琉球之前没有为丰臣秀吉入侵朝鲜负担军费,由萨摩藩代为垫付,事后琉球人没还钱,这才出兵讨要。

这算什么道理?你日本发动侵略战争还跟别国要军费。

琉球人一点儿也不怂,在三司官郑迥的带领下,组织军队抵抗倭寇。郑迥出身闽人三十六姓,是福建人的后代,也是琉球的民族英雄。

大军压境之际,郑迥积极部署防御工事,修理城防大炮,在萨摩军逼近王城首里时全力反击。但是,自统一后未曾经历过战事的琉球人根本不是萨摩军的对手,琉球各岛相继沦陷。

萨摩军登陆琉球后,一路烧杀劫掠,将琉球的金银、丝绸、典籍等珍宝一扫而空,还将琉球国王、宗室、大臣等一百多人押送到鹿儿岛囚禁。

琉球王侍从满怀悲愤写道:“有如家家日记,代代文书,七珍万宝,尽失无遗。”

坚持抗战的郑迥被日本人以主战之罪收押,受尽折磨,随后被斩首(一说处以烹刑)。

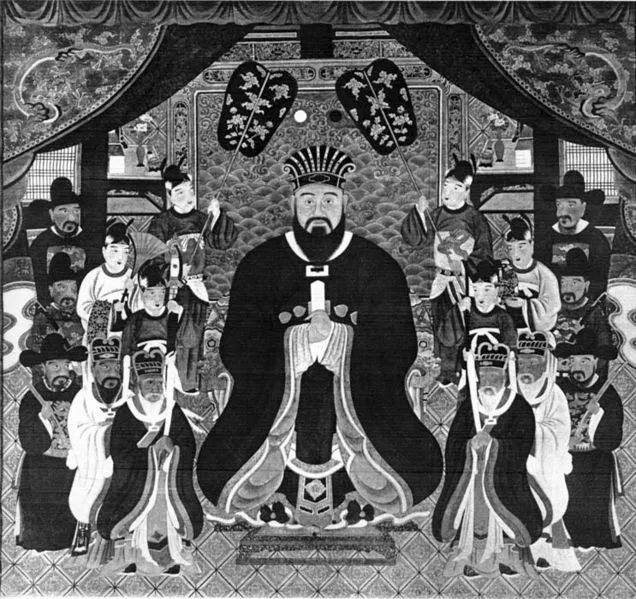

琉球三司官

眼见琉球即将被萨摩藩所灭,德川幕府慌了。

德川家康一方面希望通过琉球和中国恢复关系,自从丰臣秀吉两次侵略朝鲜后,日本与明朝互相拉黑,已经几十年没联系;另一方面,远在西南的萨摩藩一旦坐大,也会对幕府形成威胁。

在大明朝廷和德川幕府的不断警告下,萨摩藩只好在关押琉球国王两年五个月后将其放回。

但萨摩仍不肯善罢甘休,每年都对琉球敲诈勒索,索要朝贡,并割占奄美列岛、大隅诸岛等五大群岛。一直到1654年,萨摩藩才从琉球全部撤军。

自萨摩入侵琉球,此后两百多年里,日本都是琉球的梦魇。

6

明治维新后,日本侵略琉球的野心死灰复燃,大力鼓吹所谓的大陆政策,要“开拓万里波涛”,将征台、征韩、吞琉作为开疆拓土的首要目标。

1871年,一场改变琉球命运的意外事件发生。

琉球的两艘进贡船在驶往中国时遭遇狂风,漂流海上,一艘遇救,幸运返航,另一艘漂到台湾西南海岸高山族牡丹社的聚居地。

漂到台湾的琉球船员登岸求助,竟然和原住民爆发冲突。高山族将其中54名船员杀死,仅有12人死里逃生,逃到凤山县寻求清政府庇护。

幸存的琉球船员被送往福州,之后辗转归国。

本以为此事就此翻篇。没想到两年后,日本的好战分子在与琉球商人闲聊时得知这一消息,如获至宝。

日本人跟清朝抗议,说他们国家的藩属琉球在中国遭到非人道的对待。

清政府起初还挺硬气的,派出代表向日本严正声明,说: