© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

飞鸿万里

「华人德致白谦慎一百札」

薛龙春 编

本文特约编辑 付玉婷 薛晶

1987至2000年

,

白谦慎

先后在美国罗格斯大学、耶鲁大学求学,继在西密歇根大学、波士顿大学工作。

这十余年里,有一个人,从国内给他写了

一百多封信

。

他是白谦慎在

北京大学的同学

华人德

。

虽是同届同学,但华人德比白谦慎要长八岁。两人1978年同年进入北大,分别就读于

图书馆学系

与

国际政治系

,在校时因为喜欢

书法

,共同发起成立了学生书法社,分任正、副社长。

1986年,华人德在全国第二届中青年书法篆刻展中被评为获奖作者第一名,白谦慎任本次展览评委,但随即赴美留学。1987年,他们共同发起成立了

全国性民间书法社团

沧浪书社

,

以学术的尊严与艺术的独立为结社宗旨,这一民间社团在书坛享有很高的声誉。

艺术、学术、沧浪书社,是联系白、华二人四十年友谊的重要纽带。

白 谦 慎

1955年生于天津,祖籍福建安溪。1978年考入北京大学国际政治系,1982年毕业后留校任教。1986年赴美国罗格斯大学留学,1990年获比较政治硕士后,至耶鲁大学攻读艺术史博士,师从著名美术史家班宗华教授,1996年获博士。1999—2000年为盖梯基金会博士后。

1997—2015年任教于波士顿大学艺术史系,2004年获终身教席。曾获著名的古根汉研究奖(2004),美国国家人文基金会研究奖金(2011)。2015年被浙江大学以“文科领军人才”引进,任文化遗产研究院教授。

主要中英文著作有《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》、《天倪——王方宇、沈慧藏八大山人书画》(与人合作)、《傅山的交往和应酬——艺术社会史的一项个案研究》、《与古为徒和娟娟发屋——关于书法经典问题的思考》、《白谦慎书法论文选》、《吴大澂和他的拓工》等。

华人德

1947年生于江苏无锡,1982年毕业于北京大学图书馆学系,文学学士。现为苏州大学图书馆研究馆员、艺术学院博士生导师,江苏省文史研究馆馆员。

曾任中国书法家协会学术委员会委员、隶书委员会副主任,多次担任全国中青展及全国书学讨论会评审委员。曾任苏州市书法家协会主席,多次组织国际学术会议与‘苏州中国书法史讲坛。

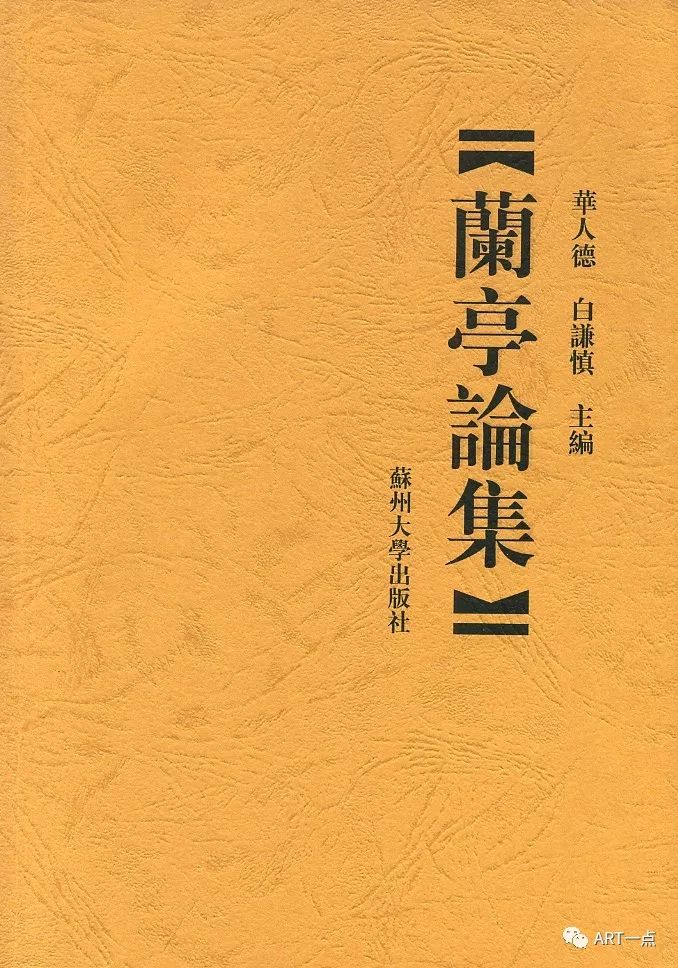

主要著作有《中国书法全集·三国两晋南北朝墓志卷》、七卷本《中国书法史》两汉卷、《兰亭论集》(与白谦慎合编)、《六朝书法》、《中国历代人物图像集》、《华人德书学文集》等,其中《中国书法史》获得第六届国家图书奖。1986 年曾获全国第二届中青年书法篆刻展一等奖,近年包揽中国书法兰亭奖的艺术奖、理论奖与教育奖。

2016

年,华人德的学生、浙江大学文化遗产研究院教授

薛龙春

,偶然得知白谦慎保存了华人德当年写给他的很多信,认为很有

史料价值

。2017年,恰逢

华人德先生七十周岁,又是沧浪书社成立三十周年

,他决定将这些信编辑出版。这便是

《飞鸿万里——华人德致白谦慎一百札》

。

书中

收入

华人德致白谦慎109封信

,主要集中于

1987 至2000年

之间, 其时白谦慎身在美国,华人德则一直供职于苏州大学图书馆。因为通信不易,华人德的这些信通常写得很长,有些甚至达到6000余字。而从相隔周期来看,他们的信件往还相当频繁。

用时下流行的语言来形容,这本书几乎全是“

干货

”,连图版也少得恰到好处——

华人德、白谦慎、薛龙春三位皆是研究书法史的重要学者

,所以这本书的目标读者很明确——关心书法尤其是当代书法史的人。

但如果真的如此认为,

想必很多人会因此而错过一本好书

——

诚如薛龙春教授在《代前言》中所言,

“

作为'文革' 后第一批名牌大学的毕业生,华人德与白谦慎对于书法与学问,对于自己在中国书法发展中将担当的角色,都有很高的期许,这些都反映在这批信札中。

”

对艺术、对学术、对人生志业的坚持、对名利的抉择、对私心与公义的决断

……这些信中所谈及的问题,使得这本书

更是一个理想的缩影,一个值得时人深思甚至参照的信念。

华人德致白谦慎信札手稿

本书的出版实属偶然。早年通信时,两位先生谁也没想到这些信会原封不动地一直保存,更没想到有朝一日会出版,所以,信

中有难得的

真实

。

以下是两位先生通信的部分摘要:

“在今天,我们的书法、书社不应是某一阶层、某一组织的附庸,愿书社能始终以一个独立的、严肃的艺术研究团体屹立于中国书坛。”

“现在书界像我等真正在做学问搞艺术,正道直行,敢于和恶势力争斗,敢于批评的能有几人?我们在任何时候都可扪心无愧的。”

“国内的年轻人不了解国外,乱起哄。其实,哈佛、普林斯顿一些著名的历史学教授做学问的方法相当传统,任你理论风吹东吹西,我自岿然不动。中国学问中的一个优良传统就是讲究平实,不哗众取宠。我在海外,关心西方理论动向,也提倡借鉴。但借鉴也好,学习也好,都要老老实实。”

“人总要追求名利的,只是有看得重,看得淡,完全丢开名利是拂人之性,或者是真正皈依了宗教。一个人没有名利心,也就没有了进取心,但名利不能苟得,不能没有廉耻……”

在二人的讨论中,书法批评自然是常见的话题:

如白谦慎为《中国书法》所撰《谈谈华人德及其书法》一文,华认为“文中的批评和对书艺的探讨,以及提倡实事求是的书法批评风气,我想对扭转书坛不正风气,对读者都是有裨益的”(1988年8月18日)。

1993年,吴丈蜀愤然退出书法界,华人德在大年初一做了首诗寄呈吴老,以示声援:“我虽不清楚有无引发的导火线,现在书坛实不像样,吴老以其声望影响,在此时能拍案而起,不与屠狗贩缯者伍,是能使一些人稍稍受到震慑的。”

相反,当时中国书协领导佟伟在《书法导报》上登了润格,每幅字改为1000元,写招牌每字200元(去年润格是每幅字200元),并声明去年润格作废,华人德对此不以为然(1993年3月10日)。

薛龙春教授在《代前言》中说,总体上看,信札内容有三个方面:一

是二人

在书法与学术上的交流

,包括书法取径与创新的讨论,书法史料的解释与辨析,书法研究方法与角度的交流等;二是

沧浪书社的成立与发展

,包括新社员的吸收,资金的募集与赞助,主要艺术与学术活动的设计与开展等;三是

书法圈各方面的信息

,包括展览、研讨会及其评选方式,社会资源的介入与书法的市场化,书法组织的权力角逐等,这些信息

反映出一个时期较为完整的书法生态。

阅读这些信札,可以让我们更深入地了解

华人德、白谦慎这两位当代书坛代表人物在艺术与学术上的切磋

。理解作为当代最重要的民间社团,沧浪书社十余年中大获成功的原因以及它后来的分化为何不可避免。20 世纪的最后十五年,是书法发展最迅猛的时期,透过华人德的观察与评论,我们也能认识到

那一时期书坛发展的动力与制约,进步与弊病

。在这个意义上,这批信札不仅是史料,其本身也是一段历史。

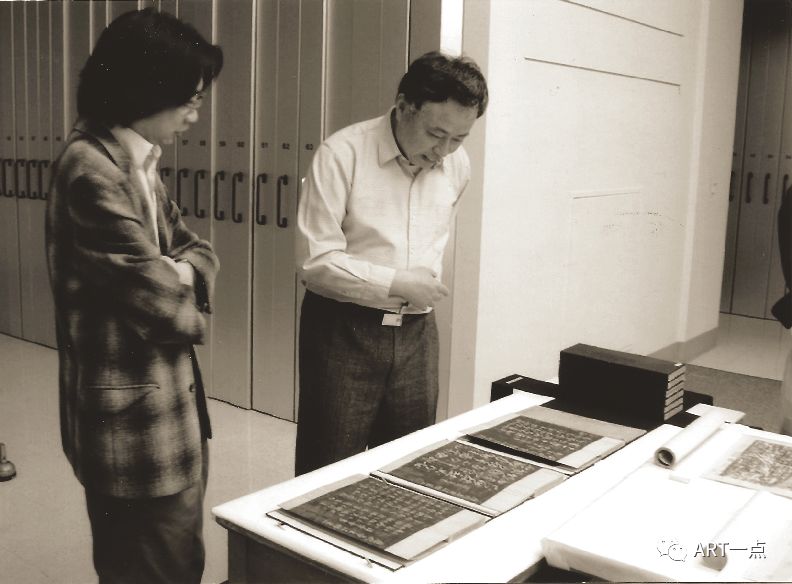

1982年2月27日,华人德与白谦慎在看一本书法书

同时,这本书也是充满

温情

的。华人德与白谦慎先生在国内都拥有广泛读者,但在早前出版的书籍或报道中,少见如此细节而私密的描述。

如薛龙春教授在序中写道:

在艺术与学术的交流中,在共同发起成立沧浪书社并开展各项活动中,白谦慎与华人德的感情历久弥酽。自1987年起,白谦慎在美国开始从事书法、篆刻的教学,华人德屡次为他购买、寄送各种书法篆刻用品,有时帮白谦慎省钱,他常常货比三家,1989年11月15日的信中提到:“石章总计175.80元, 这些石章与古吴轩的差价总数要少300元。”1995年7月8日一信则说,白谦慎所托办的篆刻用品已到海关邮局寄走,两纸箱,一重17.7kg,一重19.8kg。东西在古吴轩与艺石斋两家店跑,“挑货好便宜的买,共跑了四、五趟。”

1988年,白谦慎到美国后不久,虽生活艰苦仍多次为书社捐款,华人德感动之余,

数次写信

,表示可以写一些字:“寄给你家,由兄之弟弟赴美时带来,卖了后作为自己读书的贴补或为书社筹款均可。”……点点滴滴,都能看到二位老友之间深沉而细腻的情感。

1986年白谦慎出国前,华人德到上海为他送行

时代之变对书法和学术界的影响,自然也反映在这批信札中。薛龙春教授谈到:

从华人德的信中,我们发现

1993年

是一个重要的分水岭,官方展览的评选中, 主事者不愿其他人来瓜分他们的

利益

,故

权力

越来越集中,问题越来越多,越来越公开化;另一方面,商人这样的社会力量开始介入书法圈,他们以市场运作的方式来处理作品的征集与买卖,从而为自己创造利润空间。而各级书协组织中的有力者,开始创出各种名目,为不同的

利益群体

造势谋利。

飞速发展与巨大变迁,也让我们从中看到那个年代书坛的生态,诸如社会上需要书法作品,所以展览、作品集才最重要,学术可以提升形象,虽不可无,但只能是点缀;赞助、笔会与走穴,都有中间人与中间机构,单件作品的价格远远低于平时的售价;官方协会仍然掌握者书法家(或优秀书法家)的授予权, 因为利益牵连,

展览评选中必然充斥着腐败与丑恶

,借由这一平台,中国书坛出现了一大批

既得利益者

;书协领导层因为身份资本可以转化为实实在在的效益,每当换届之际,相互倾轧不可避免。

尽管距离二人最晚通信时间已过去近二十年,但今天的我们对信中谈论的一切并不觉陌生。

薛龙春教授说:

本书的编纂,不仅是对华人德、白谦慎四十年友谊的纪念,也是对沧浪书社曾经的黄金十年的纪念

——它已经完成了属于它的历史使命,对那个充满活力的年代的纪念。这批书信也是二十世纪最后十五年书法生态的实录,必有资于未来的书法史研究者。

1992年3月3日—7月31日,白谦慎策划的中国篆刻展在耶鲁大学美术馆举办,图为

开

展小目录。展览于1993年5月8日-9月25日又在旧金山中国文化中心展出。

华人德书札中的装裱图示。

本书出版之际,我们有幸分别

专访

了华人德与白谦慎先生,请他们谈谈

书法

、谈谈

学术

,谈谈

理想与现实

、

过去与现在

。华人德先生说:“我和白谦慎都是

正直的

人,

有操守的人

,所以我们能几十年一直很好。朋

友交到这样,我觉

得很满足

。”最后,借白谦慎先生的回答,愿读到此书和此篇访谈的读者,皆有所思、

有所得:

说到理想主义,在一个物欲横流的时代,谈何容易

!

但是,起码我们不是吹牛拍马、投机钻营之流,见到一些有悖社会公德、职业伦理的事情,也会发声。早在上世纪八十年代,我在北大国政系的老师赵宝煦教授就说过,

曹宝麟、华人德、白谦慎是书法界的清流。那时,我们都还年轻。三十多年过去了,宝麟、人德都是七十多岁的人了,我也六十多了,但这“清流”二字,我们依然担当得起。

以上文字部分参考自薛龙春教授

《二十世纪最后十五年的书法生态(代前言)》

·

为方便读者

文末附有本书的亚马逊购买二维码

华人德、白谦慎2016年在丝路的合影。

林

: 您二人在北大本科阶段并非是艺术系的,能否谈谈早年的志向选择,是否有想过会进入书法史研究领域,并成为书法家?

华:

直到大学毕业之前,我都没有考虑过选择书法作为主攻方向。

我对书法很早就有兴趣

,

基本上没间断过。

初中二年级开始正式学书法,

每天都练字

,书法在当地算是不错。高中毕业后插队落户,后来又到当地一家生产外贸仿古书画的工厂,专门负责书写。工作那几年,一直进行传统书法的学习和训练,譬如

文字

、

诗词、

题款。包括

插队时和考上大学后,都是坚持每天练字的。

文革后恢复高考,我是78级。

当时高考先出成绩,再填报报学校。我分数很高,有人说是

江苏盐城地区的文科状元,江苏省第二名

,不一定准确,但确实很高,我就放胆填好学校了。填北大的时候,我看到图书馆学的分配方向——大学图书馆和省一级公共图书馆,这样毕业就不会再回插队的地方去,而且我也很向往图书馆,便于读书,就选择了

图书馆学

作为

第一志愿。

进北大以后,学校里有些社团,比如教工书法会,学生书法社,开始比较密切地接触书法。毕业之后,发表了几篇关于书法的论文,渐渐兴趣浓起来。

我是从自己本专业的角度来研究书法的,觉得自己跟别人的角度有点不一样,发表的书法史论文以前没有人写过,才慢慢朝这个方向转向,将书法史研究作为一个很重要的生活和学习方向。

华人德在写字

白:

我最初练字,就是

因为喜欢

,和当书法家与研究书法史都无关。

初学书法时我在上海财贸学校当学生,毕业后在银行工作,有自己的职业。在那个年代,在城市里工作的人,转行的极少。所以,一直以为自己会在银行工作一辈子。当时并不研究,但创刊不久的《书法》和报章上的一些相关文章,还是阅读的。

上大学是一个极大的改变。

申请大学填志愿时,我报了北大的经济系和图书馆学系,复旦大学我报的也是经济系。大概上海有报北大那两个专业的考生考分比我高,名额满了,北大上海招生组打电话给我,说国际政治系还有名额,问我有没有意愿去?那时恢复高考不久,上大学很不容易,我就同意了。我若是考上了图书馆学系,那就要和华人德成为同班同学了。

进了北大以后,也知道有学术研究这么回事了,但并未曾想到要研究书法。但是我一直订阅《书法》和《书法研究》。1981年,姜澄清先生发表了一篇论文,讨论书法艺术的性质。我读后有些感想,就写了

我研究书法的处女作《也论中国书法的性质》

,1982年发表后,也就慢慢地跻身书法研究的队伍了。不过,那时还是以研究政治学为业。写字,研究书法都是业余的。

华人德兄的历史功力好,他很早就开始关注书法史了,我的研究偏重被称为书法美学和评论的这部分。对书法史的研究,我是1990年转到耶鲁大学读博士以后才开始的。

1987年12月21日,沧浪书社在苏州沧浪亭畔成立,社员们在沧浪亭合影留念。

沧

浪书社成立前后的活动照片,书社社员互相观摩、批评与切磋。

林:

您二人后来都成为书法史学者和书法家。从早年到现在,无论对个人或是对社团,都尤其强调学术研究。这是为什么?这种共同认识是从何而来的?请谈谈学术与书法的关系,以及,这种关系是否在当下是否正在被颠覆。

华:

我和白谦慎本科毕业后都留在高校,他后来又读研究生;我在图书馆,要解答读者咨询,需要对图书很熟悉。沧浪书社成立之初,许多社员都在高校工作。

在高校,就要把学术作为自己的立身之本。

我们想和其他社团拉开距离,在学术上专研、交流,这是我们的一个优势。

之所以强调学术,因为

书法跟传统文化的其他学科关系比较密切

,譬如文字学、文学……写书法要懂文字、会作诗词、了解历史……在古代,文字学属于小学,到后来成为一个很深的学问,包括文字、音韵、训诂,

这是学童学的东西,是必须要懂的

。

看一个书法家,要看他的基本学问和修养

。比如,如果写出来的文字不合六书,会被人瞧不起,清代著名书法家邓石如就因此而

受到攻击

。假如不会作诗,或者作诗境界不高,也很难在社会上立足。

做官也要看你的书法和修养,有些朝代书法跟利禄直接挂钩。比如,汉代一道诏书下来,先发到军国一级,由几十个文吏分别抄写,再发到他下属的县、乡,所以每年要选拔十几岁的学童进行书法考试,由此吸收人才。后来考科举,殿试时皇帝也要看你字的好坏。一个人会写字,通常在其他方面是比较通晓的。对于

古代被认可的书家、精英而言,这些都是基本条件,不值得太多夸耀。

现在撇开学问不谈,只说字写得好坏,这种判断很片面。光看写字,你凭什么?

现在对学问的忽视和传统文化退化有关,加上学科分支也多,很多专业并不需要掌握很深的传统文化。有些写书法的人,因为成长环境等原因,觉得学问和他关系不大,只要能够在展览中得奖,其他都不在乎。所以,

现在书法家写错别字很普遍

,搞不清繁简转化,甚至连自己的姓氏都写错。

过去的人非常敬畏文字

,文字是一个能够让你的语言、文化传播流传的重要交流手段,所以过去庙宇里有

“字

纸炉”

,写过字的纸不能随便丢弃,要去

“字纸炉”

里烧掉

,书更要爱惜。错字连篇的书法作品,写得再好,也不会有人愿意挂在家里的。

现在还

有些书法则是把传统文化丢弃了

,比如部分现代派。

我不反对探索,但过分宣传这一套理念,抛开传统文化,我认为得不偿失。

一件书法作品挂在家里,内容是优美的诗,或古代名篇,你会经常去看看,一些境界会在脑海里浮现。但有些现代派把文字丢开了,弄些符号或杜撰的东西,展出一个观念、概念,很繁复,满屋子挂了一件作品,这当然也可以,但不值得去模仿。

我是从传统文化过来的人,是不欣赏这些的,觉得这没意思,但我不反对其他人、或者外国人去欣赏。

1990年1月,罗格斯大学举办由沧浪书社提供展品的“中国书法篆刻展览”,华人德的一幅行书对联,后为方尔义先生收藏。

白:

我想首先

对“学术”做一个简短粗浅的讨论

,因为这个词现在用得太宽泛和随便了。打个比方说,有个艺术家办了个展,开幕那天请一些人去捧场,这个场合就叫某某学术讨论会,或者某某书法学术展。有时,与会者是拿红包的,那几句发言可能是在赴会的汽车里想的,这也叫作“学术”。还有的时候,一些感性的文章和评论也被当作学术。

我想我和人德兄所说的学术,是指比较严肃的研究工作,对一个具体的历史现象或学术议题有比较长的时间的关注,熟悉以往和现在的研究成果,广泛地搜集资料,仔细地分析,认真地思考,然后得出自己的结论。

我们在组织沧浪书社时,提倡研究学术,并不是要求所有的社员都去做学术研究,但

有学术研究这一块放在那里,会形成一种很有积极意义的张力。

说到

学术与书法的关系

,我想

与其强调学术,不如强调读书

。学者是一种职业身份,

以今天的标准来看,中国古代的书家,真正从事学术研究的很少

。

王羲之、颜真卿、苏轼都不能算是学者,但都是读书人。

为什么要读书呢?过去常说,要行千里路,读万卷书。这其中固然有读书人的社会地位高这一因素,但读书确实可以让人长见识。现在旅行方便了,周游世界都能做到。但世界如此广大,很多人与事,我们还是见不到,即使见到了,观察也可能不够细致,读书恰能弥补这方面的不足。在人类没有发明穿越技术之前,你要了解过去,也是要读书,当然这是要读好书。此外,读书真正读进去了,能让人内心宁静,能提高人的悟性,因为,

你读好书,是在向过去的通人学习,和他们做心智上的交流。

读书固然有益,但不宜夸大它的作用,因为书法毕竟是需要花时间来练习的。

历史上绝大多数有成就的书法家,都是读书人

。不但他们的日常书写工具是毛笔,而且还下了很大的功夫去钻研书法。可今天的学者的日常书写工具并不是毛笔,如果不是认真临帖练字有年,字写得不怎么样,

仅仅凭着自己有个教授的头衔

(在我看来,有些教授连学问也没做好),

打着学者和博导的旗号到处乱混,我想对那些懂得书法的人来说,是不具备说服力的

。况且

现在学风不好,即使如北大、清华这样的名校的教授也难免其俗,遑论其他。

学术和书法的关系是否在受到颠覆?我想把“学术”换成“读书”,“颠覆”换成“变迁”。这两者的关系确实发生了重要的变迁。

在我的老师那辈,读书之于写字的积极意义,不但是一种信念,一种日常生活中的实践,还有具体的成果可以昭示世人。

我们以浙江的前辈学者张宗祥、马一浮、夏承焘为例,他们的字写得多好啊!

技法既不复杂也不花俏,由于日常书写用的是毛笔,点画也到位,

有厚度,有深度,蕴藉隽永,这才是读书人写字的典范。

读书人的字,可贵之处在书卷气,有此气息便能不俗而儒雅。

可是现在呢?又有几个学者的字有书卷气呢?

那么是什么原因造成了这个变迁?是因为

读书和书法的分途

。这种分途有两个原因:

科举制的废除和毛笔退出日常书写

。我用直白通俗的语言来概括一个简单的事实:

绝大多数会读书的人已不玩书法了

。读书人中,字写得好的也确实不多。

认为读书之于书法有积极意义的人也变得很少了。

1991年,白谦慎的耶鲁时代。

林:

能谈谈您二人之间的交往吗?在书法界,也有很多同学,工作后来往并不密切,但听说“北大三友”到现在还很亲密,家人之间的关系也很好。

华:

我们“北大三友”关系一直挺好:一,

大家志向、脾气接近

;二,

我们不是势利之交,也不是酒肉朋友

,不是吃吃喝喝交的朋友,也不是因为某人在位置上要去接近,所以,也可以讲我们是

君子之交。

我过去写过我们相识的故事。当时北大学生寒暑假放假回家,会包几节火车车厢,整个车子往往都是北大同学。有一次,大家在看一把扇子,蝇头小楷,我问这是谁写的,他们说是这一位,就是白谦慎,我说你的字写得不错。后来谦慎过来跟我聊天,我们讲起彼此的老师,一下子有了话题。我们都住在38号楼,我在1楼最边上的一个房间,谦慎住在4楼,开学以后他常来找我,就熟悉了。

白谦慎很健谈,看法也和我很接近。

他人比较耿直,看不惯会直接讲,也得罪了不少人

——批评人家,总会有人不高兴的。

他在西方生活久了,对于国内的一些作法会不习

惯

。譬如参加活动,如果对方每顿都招待他,老是陪着他,他就会不习惯。当然这在国内是对你表示尊重,也是一种友情的表示,但他就不希望这样,他更喜欢一个人随便吃一点,吃饱就行了。我一直在国内,知道这是一个普遍的习俗,总归能理解。但

我和他都是正直的人,有操守的人,所以我们能几十年一直很好。

朋友交到这样,我觉得很满足。

北大学生书法社社委合影(1982)。

白:

华人德和我,还有中文系的研究生

曹宝麟

,

都是1978年入北大的,今年正好是入学40

周年

,又是北大建校120周年。从入学到现在,

我们之间的友谊持续了40年,也从没有发生过任何不愉快的事情。

宝麟是上海人,我在上海长大,人德是无锡人,无锡话和上海话通。当我们三个人在一起聊天时,我们说的是方言。如有不说吴语的朋友在场,我们就说普通话。我再举几件小事来说明吧。2005年5月下旬,宝麟六十岁,我到香港做研究后,专门坐火车到广州去给宝麟祝寿。我就住在宝麟家。广州那时睡觉已要用席子了。嫂夫人晓露告我,宝麟知道我脾虚,不宜睡竹凉席,专门去买了一种皮席子。你看他多细心!

我的父母家在上海,那时每年回国,都要去上海。苏州离上海近,我又在研究晚清苏州官员吴大澂,所以我常去苏州。妻子有时也和我同行。2010年以前,去苏州就住在人德家。人德的妻子和我的妻子很谈得来,在一起就有说不完的话。我没有海归前,通常在暑假去苏州,正是水果多的季节。

人德的女儿华昊在搬出父母家之前,我人还没到苏州,她就会去给“小白叔叔”买好比较硬的桃子,因为她知道我最喜欢吃脆的桃子。

1981年春天,我和宝麟从北大骑车进城看展览(北大所在地那时算是郊外),然后又去拜访人民教育出版社的刘国正先生(即诗人刘征)。刘先生得知宝麟喜欢写宋代苏

黄

米的字,就和宝麟聊起了宋代的文人。

刘先生说,都说文人相轻,你看苏黄米相轻了吗?文人不必相轻

。这话我一直记得。

40年过去了,你看我们不还是那样彼此尊重吗?

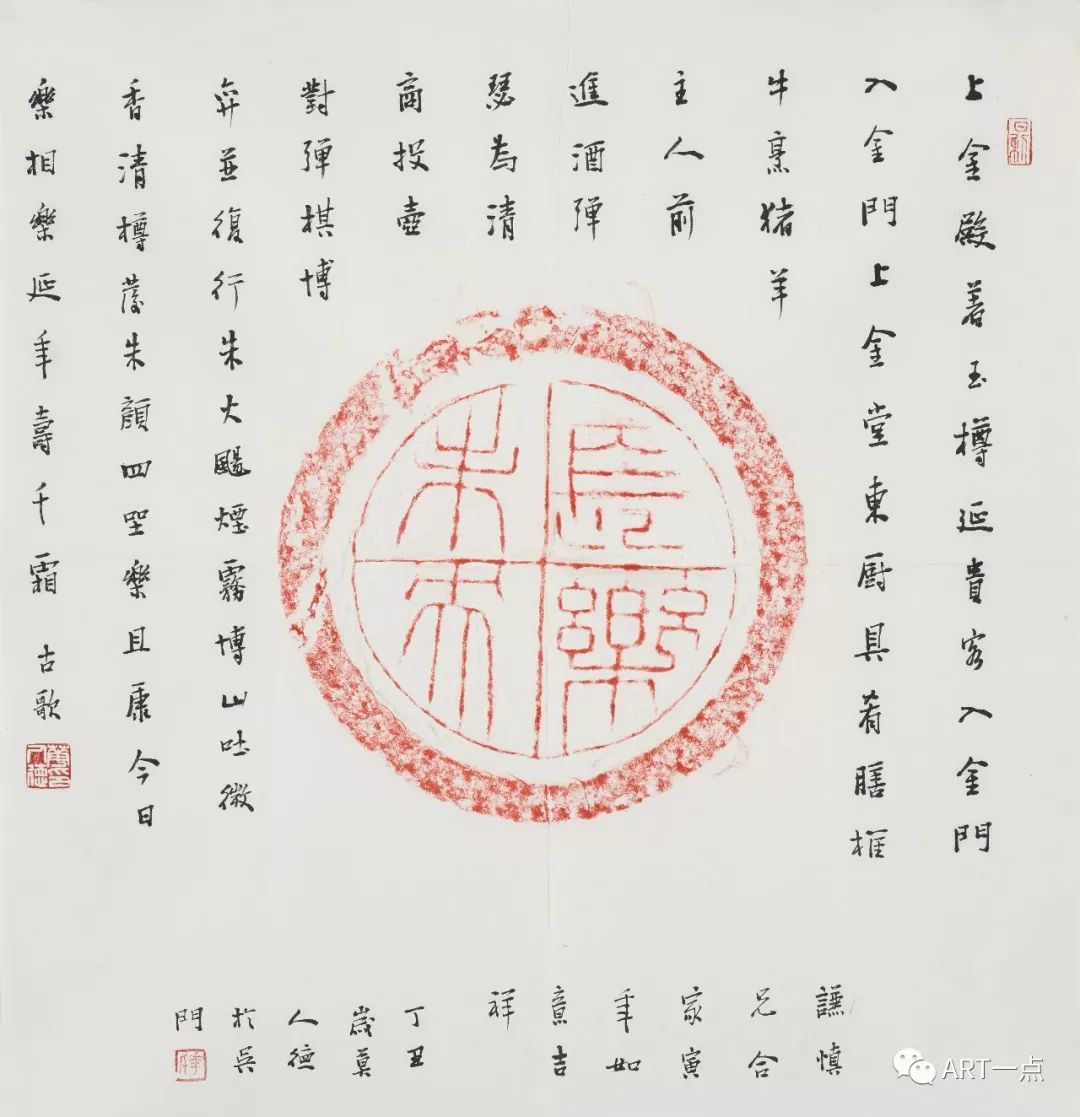

华人德题汉“长乐未央”瓦当,作为给白谦慎1998年春节的贺年卡。

林:

当初成立沧浪书社的目的,三十年之间的感受,以及它的萌芽与结局,你们怎么看?如果说沧浪书社是当代书法史中重要的一笔,它最大的价值是什么?

华:

沧浪书社成立大会上,我作报告说,我们是为

弘扬传统文化艺术,这是宗旨也是初心

。在这个宗旨下,我们定了很多章程、原则,活动时很少偏离。尤其我这个人,坚持遵守约定,不能嘴上一套做事一套,这样会减弱凝聚力。这个宗旨决定了

沧浪书社的成立是为社会公义而不是为私心

。

沧浪书社这些年,

最大的价值就是引领了风气,始终坚持创作是自由的思想,维护了学术的尊严

。

我们做了不少开创性的、有意义的事,可能对书协等组织有所触动和启发。比如对学术规范的重视、开会的一视同仁、经费的公开等等。我后来在苏州资助博士、硕士,也是为了做一个示范,开一个风气。

你光写文章说是没有用的,你做成功了,人家自然会学着去走。

当时无论体制或民间的团队都很少有

对外交流

,所以我们把对外交流看得很重,希望率先在台湾办展览,但最后中国书协领先了一个星期。其实书协去台湾的展览里也有我的作品,但我内心却期待着沧浪书社能成为第一个办跨海展览的组织。我在书协展览中的作品还卖掉了,但对我毫无触动,无形中觉得很沮丧,为沧浪书社觉得可惜——搞民间的事情真的不容易。

1994年9月,沧浪书社在常熟举办中国书法史国际会议,会议在学术型与规范性上与国际接轨,为国内同类型的会议作出示范。

(林:当时跟书协有正面竞争的想法?)

我们成立社团并不是要跟书协唱对台戏,而是希望展开一些很正面的竞争

,我喜欢策划一些有创意性的活动,不喜欢老一套,这样能起到引领作用。我们还举办了

兰亭国际会议

,

以一件作品为主题来开一个国际学术讨论会,很有开创性

。当时很多会议都是“东道主现象”——某名家的故乡办专题展览和研讨会,以当地历史人物作为研究对象来宣传地方。而我们希望办一个

纯学术性的活动

,所以选择了兰亭。

请的学者是当时各个领域有研究成果的人,

很多是非沧浪书社的,不论职位高低,一视同仁。即便你是沧浪社员,如果没有文章,与会也要自费。这是我们向赞助人承诺的,大家觉得非常好。

我们编的书还被评为第一届

中国书法兰亭奖编辑出版奖

。

相反的,当时有些讨论会反而有点像草台戏。

1999年6月,“兰亭序国际学术研讨会”在苏州举办,华人德在会议讨论阶段向李慧漱提问。

2000年,华人德、白谦慎主编的《兰亭论集》由苏州大学出版社出版。2002年9月,《兰亭论集》获得首届中国书法兰亭奖编辑出版奖。

薛龙春说沧浪书社的分化一个主要原因是核心人物体制化,我认为不是。我从来没有做过中国书协的理事,但是大家说我是“不是理事的理事”,

我也没有为自己谋职务,从来没有过。

当然我得了一些奖,写了一些文章,参与了一些编写,到了学术委员会的层面,但这些跟沧浪书社没有关系。

我从沧浪书社退下来之后,并没有做苏州书协主席

,

是后来好多年之后,文联的领导和书记觉得我适合在这个岗位上做这个工作,极力希望我做书协主席,加上当时民意测验,我票数也很高。

我觉得这也很好,我把书协做好,照样可以带动大家,能培养好书法教师、做好国际会议。

当时沧浪书社为了经费,花了大量的精力,但是书协的活动,只要做好计划、立项,就不需要操心经费了。

现在也要肯定各级书协对书法发展的正面作用,不然"书法热"不可能一直维持到现在。

我觉得沧浪书社的分化,于我而言,一个重要原因是年龄关系。发起成立的时候,我40岁左右,年富力强,精力很充沛,到了70岁以后,心态和精力都不一样了。

从沧浪书社做的事和产生的影响来看,我觉得我们的初衷已经达到了

,一个团队总归只有一段时间的生命力,后来慢慢淡出当然有点可惜,但没办法,也没有精力再把它捡起来。我们讨论过沧浪书社的现状,

我主张不要解散,让它存在着

,说不定以后会再繁荣起来,让年轻的一代来做。

沧浪书社在我人生中占有一个很重要的位置

,别人在介绍我时,都会提到沧浪书社的十一年。因为

它是一个实验

,后来全国陆续成立了很多书社、印社,但像沧浪书社这样能够很好地活动十来年的比较少。

1996年9月,香港科技大学举办“游于艺:太湖沧浪三人书法展”,华人德、储云、胡伦光与李慧漱合影。

1996年9月,香港科技大学举办“游于艺:太湖沧浪三人书法展”,华人德、储云、胡伦光与李慧漱合影。

1998年10月,华人德赴台参加“出土文物与书法”国际书法研讨会。

白:

三十年来,中国的变化天翻地覆。

沧浪书社是在当时特定的环境中产生的

。

八十年代理想主义色彩浓厚,当时我们发起这个社团时,是怀有责任感的。

沧浪书社今天基本没有活动了,这事想来可惜,但也有其缘由。数年前我就跟人德说过,沧浪书社以后不容易了。在当下的中国,以过去那种模式开展活动,难以为继。

沧浪书社没有固定的经费,没有一间办公室,又没有采取过去雅集的形式,而是成立了一个有章程的组织,这容易吗?

说句实话,西泠印社如果不是有杭州市委宣传部的支持,能不能坚持到今天也是一个问号。我曾以政治学为业,所以,

对艺术和艺术研究的社会机制一直予以关注

。

沧浪书社的兴衰史,促使我思考,除去人的因素,在体制外,哪一种途径可能走得更长远一些,对中国书法的发展更为健康

。不管怎么说,沧浪书社的尝试,有其历史价值。有一次和一个朋友聊天,他谈起,将来研究当代书法史,应该有个硕士论文来研究沧浪书社。我觉得这是一个不错的想法。

1999年3月,普林斯顿大学举办艾略特收藏展,同时召开中国书法史国际学术会议,华人德应邀与会,发表《论魏碑体》。

林:

这本书在真实呈现你们当时的交流时,也涉及到不少名家早期的状态,比较客观。对于这本书的出版,您二位是如何考虑的?

华:

我根本没想到这些信会原封不动地一直保存,更没想到有朝一日会出这本书

。薛龙春告诉我,你在白老师那边有100多封信,大概多少字,我吃了一惊,怎么可能有那么多信?我写信要打个草稿,再誊一遍,这是我的习惯,因为我写信也是根据以前的传统来,不能把草稿作为正式信给人家的。但是我的信被保存下来,完全是无意之举,白谦慎给我的信,我没有保存下来。

以后写当代书法史,我们的通信记录是比较客观的。

我和谦慎都有很多看不惯的事情,

我们

并不是习惯于背后去批评,当面也批评

,报纸上也发表批评文章

。有些实在不便于当面说的,最多就是不响,但绝不会无原则地恭维。

现在出版的信里已经删掉了部分尖锐的批评,但还是有一部分,如果全部删得干干净净,就像一道菜没有本味了。

如果有人看到不高兴,得罪也就得罪了,

其实我和有些被批评者的关系也蛮好的,大家都明白我只是客观反映。

沧浪书社一直提倡批评,最早的几期通讯都是互相批评,也批评

社外。我们不能强求别人也这样做,只能期望风气慢慢扭转。

2005年春,华人德在佛利尔美术馆观看南宋监本《淳化阁帖》,左为张子宁先生。

白:

这本书出版有其

偶

然

因素,它缘于我和薛龙春的一次谈话,当我提起我藏有很多华先生当年写给我的信,他觉得有

史料价值

,恰巧去年

人德七十周岁,十二月是沧浪书社成立三十周年

,他就决定编辑出版。他是人德的学生,和我也相识多年,曾到波士顿大学进修两年,如今又是同事,所以这件事进行得很顺利。

今人留下当代书法和书家的文字真是不少。但正如你所说,很多都是溢美之词。溢美之词的泛滥造成人们对这类文字的不信任,后人对我们这个时代留下的文字的真真假假,就更难甄别了。这些文字又有多少能够作为研究当代书法的可靠史料呢?可人德写给我的信就不一样了,

读者从里面的种种细节就能感受到它的真实性,况且原信尚在,读者如有疑问,可以拿原信来核实,很多信的信封我都一起保留着的。

这批信札的公布也正好发生在信札文化正在消亡的时代

。过去我很喜欢写信,可如今我一年也写不了几封纸本的信了。电子信、手机短信、微信,还有电话、视频,我还和亲友们保持了密切的通讯联系。可是,这些通讯大多不被保存。即使保存了,这种可以被复制的文字在多大程度上可以被作为可靠的历史文献呢?因此,

出版这批信札也是为后人留下一些历史文献

,这其中涉及的问题,在今天的书法报刊上找不到,在华人德和我的论文集中也找不到。

顺便说一下,除了人德的信外,我

还

保存

了起码几百通或上千通的师友书札,中英文的都有。前辈中,有张隆延、王方宇、张充和、黄苗子、汪世清、翁万戈、章汝奭、傅申诸先生的中文信,班宗华、史景迁等先生的英文信。

书法界和艺术史界的友人信札也很多。

前辈的信札,我正在整理,

复印留底后,原件逐步地捐赠给公立图书馆保藏

。薛龙春目前正在忙于《王铎年谱长编》的收尾工作和王铎专著的准备,等他手边重要的研究工作告一段落后,或能编《云庐师友信札》。

章汝奭先生和白谦慎(1980年代)

林:

当代书坛存在的重要问题,是特别希望您二位谈的。每个时代都会有每个时代的问题,并不存在一个完美的时代,那么,今天我们更没有必要来回避问题。只是问题犹如疾病有轻重,有可治不可治,当下的问题,是否有对症的良药?您二位对此态度如何?

华:

相比过去,现在展览、奖项的评审、评选也在慢慢规范化、制度化,但是制度多少存在缺陷,往往带来意想不到的负面影响。希望公平,但有时实行起来反而更不公平。遇到这种情况,会议表决时我会持反对意见,座谈会做总结了我会提出来,但是我的愿望和他们一样,最好可以把事做得越来越公正、公平、透明,这样子信誉度也会慢慢提高,我们愿望都是一致的。

白:

中国正在经历人类历史上的一场最大的变革,书坛的种种现象也常和我们周边的大环境有关

。要从其中很多的现象中看出今后的走向,并不容易,做更大的价值判断就更难。但是,若和历史进行比较,看出巨大的变迁很容易。比如说,写书法的人的背景的变化,书法的社会机制的变化(古代从未有的书法家协会),展览机制,书法的商品化(直至晚清,当代书法在大多数的情况下不是商品),等等。

面对大的潮流带来的负面效应,个人的力量微不足道。

作为一个教师,我现在能做的事,无非就是做好研究,教好书,带好学生。至少一些不良风气,在我这里,能得到一些抵制。

2016年5月,白谦慎在浙江大学的

专题系列课程开讲,主题是“中国书法史研究中的若干问题

”

。

林:

白谦慎先生在转入耶鲁大学后,在中西方比较视野中,非常留意艺术史研究的方法、机制和生态问题。在您二人的通信中,可以看到你们非常尊重传统治学方法的优良之处,又注意借鉴西方的优点与先进之处。这种中西优势的互补也体现在您二人的互相帮助中。能否谈谈这方面,你们俩印象深刻的事,或认识。

华:

我觉得

白谦慎在当代书法研究的国际化、规范化上起了非常大的作用

。他在沧浪书社规章的制定、活动的组织上贡献很大,还把国外的研究风向、方法介绍到国内,这也很重要。

我们一直对西方存在误解,很多人谈到西方就是讲理论一套,术语也很新,但其实在我们的领域里,很多优秀的搞学术的人,都是讲传统的。

白谦慎其实是在告诫我们不要摒弃传统,要在学术研究中重视传统的手段和方法

,这对我们把握方向有很好的启发。