药明康德/报道

5月中旬,美国FDA新任局长Scott Gottlieb博士在履新讲话中,将阿片类药物滥用成瘾视为其国内

最严峻、最迫切的公共卫生挑战

,并用“危机”、“疫情”、“悲剧”等字眼来形容这个挑战。他认为目前自己的首要任务之一,就是施行强有力的措施,以减少新发生的成瘾病例。

吗啡在很长时间内都是镇痛药的金标准

,它主要通过作用于μ-阿片受体,抑制痛觉神经传导通路,发挥强大的镇痛作用,然而药物使用不当所带来的负面效应却也让医患饱受其苦。

高收入国家消耗了全球超过90%的吗啡

,美国、加拿大、英国、澳大利亚分列前四位;在美国超过2百万人因为吗啡等阿片类药物滥用成瘾,与之相关的死亡病例每年超过1.8万。面对如此骇人的数字,对中美两国镇痛药物市场有深入了解的疼痛药理学家王永祥教授,不由得谈起中国疼痛治疗的自信:

作为人口第一大国,中国不少二甲以上医院都设有疼痛专科,但从未在医疗领域出现过大规模阿片类药物滥用的局面。

早年毕业于安徽医科大学之后,王教授赴加拿大不列颠哥伦比亚大学获得药理学博士学位,并在斯坦福大学从事博士后研究。之后他在美国Elan Pharmaceuticals公司工作,主持首创类镇痛新药齐考诺肽(Ziconotide,商标名称Prialt)的药理研究(目前已经在美国和欧盟上市)。回国后王教授于2003年在上海交大药学院建立King’s Lab实验室,其主持的神经源性慢性疼痛靶点研究获得国家新药创制项目和多个国家自然科学基金项目资助,并于2011年获得药明康德生命化学研究奖。

毒素化用为灵药 良方滥用为毒药

药明康德:

您曾经在北美留学,并在美国药企参与镇痛新药的研发。在与疼痛药理学这个相对小众的研究领域结缘的过程中,有哪些重要的研究成果和难忘的经历?

王永祥教授:

我是1977年中国恢复高考之后的第一届大学生。在安徽医科大学我有幸师从著名药理学家徐叔云教授。徐教授提出的“炎症与免疫不可分割”的观点,以及他主持编写的《临床药理》、《药理实验方法学》,都为中国抗炎免疫药理学奠定了基础;他还创办了《中国药理学通报》,其影响因子在国内药学类期刊中至今仍然名列前茅。在本科阶段聆听徐教授的讲座之后,让我热血沸腾,报考了他的研究生,从事白芍镇痛药理的研究。

▲

软体动物芋螺,可以通过毒牙喷射致命的芋螺毒素

到北美之后我继续在药理学领域深造,在进入美国Elan Pharmaceuticals之后主持Ziconotide的药理研究。该药物为蛛网膜下腔给药,通过阻断N-type特异性电压依赖式钙离子通道(neuronal-type voltage-dependent calcium channel)治疗顽固性疼痛。

它最初的先导化合物来自于芋螺毒素

,海洋生物芋螺的毒牙可以喷射出剧毒液体,使鱼类和人类迅速麻痹致死。与其他天然肽类毒素相比,种类繁多的芋螺毒素相对分子质量小、结构稳定、活性高、选择性高,它们能特异性地作用于乙酰胆碱受体及其他神经递质的各种受体亚型,以及钙、钠、钾等多种离子通道,

经过巧妙的选择和修饰,其超强的麻醉神经效力可以被用于治疗慢性疼痛、癫痫等

。

从此之后我主要的科研领域就开始关注疼痛生物学和疼痛药理学。疼痛的感觉与生俱来,是人体除了心跳、脉搏、呼吸、血压之外的第五大生命基本体征。不论是伤害性疼痛,还是病理性疼痛,不仅是一种不愉快的感觉体验,更是伴有实质或潜在组织损伤的生理体验。存在于机体所有组织的外周痛觉神经纤维和末梢,会将疼痛变为电信号,传导至脊髓背角,并释放疼痛递质,从而引发一系列躯体和精神症状。有学者甚至认为“在人类的历史长河中,

疼痛始终伴随着岁月,有时比死亡更令人恐怖,是人类最恐怖最难忍受的痛苦之一

”。我非常希望通过镇痛新药物靶点、新信号通路和转化疼痛学研究,为病人解除疼痛做出努力和贡献。

药明康德:

对于美国等西方国家阿片类药物滥用的现象,您觉得有哪些具体原因和表现?

王永祥教授:

将罂粟植物中提取的鸦片入药治疗痢疾、咳嗽等疾病,已经有数千年的历史,但直至近代人类才了解其致瘾风险。鸦片中含量最高的生物碱

吗啡被成功提取之后,其更为严重的致瘾风险并没有在第一时间被知悉,不仅作为镇痛药物使用,甚至一度被当作鸦片上瘾者戒毒的替代品

。而今人类已经清楚非法吸毒的危害,然而医用麻醉品的使用标准,在某些适应症领域依然存在模糊地带。

▲

罂粟花、生鸦片割取及熟鸦片

世界卫生组织规定的癌症镇痛疗法中允许使用以吗啡为代表的阿片类药物,三阶梯治疗原则分别以非阿片类药物、弱阿片类药物、强阿片类药物为主。然而在上世纪80-90年代美国不少教科书和文献表示,普通的慢性疼痛也可以使用阿片类药物,且不会增加成瘾比例。于是在适应症范围有争议的情况下,阿片类药物仍然被大量应用于腰背疼痛、糖尿病并发症疼痛以及神经病理疼痛病人的治疗。

经过几十年的积累,药物滥用造成了严重的后果。美国前任卫生部长Sylvia Mathews Burwell在卸任前,也曾经撰文表示阿片类药物成瘾已经泛滥成灾,

2016年美国药物滥用致死人数甚至超过全国车祸死亡人数;其中西弗吉尼亚州药物滥用致死人数已经连续6年居全国之首

,所以目前国家和地方都开始执行针对庞大上瘾人群的脱瘾治疗项目。

与美国相比,欧洲国家整体的药物滥用情况也不容乐观。虽然欧洲不少国家的医保联网程度较高,在一定程度上遏制了不同医保体系单独开具处方药而导致药物滥用。但互联网药物的销售管控不足仍然使不少地区药物滥用情况日渐加剧,不同的国家或城市分别成为医用大麻、安非他命和阿片类药物滥用的重灾区。

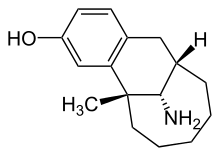

▲

地佐辛分子结构(图片来源:维基百科)

中国式镇痛:金标准之外另辟蹊径

药明康德:

与美国等西方国家镇痛药物过量使用导致成瘾甚至死亡的情况相比,中国的镇痛药物使用和整体格局有哪些不同的特点?

王永祥教授:

中国销售额最大的阿片类镇痛药地佐辛于2009年上市,其镇痛活性高,但是呼吸抑制、镇痛耐受和成瘾等不良反应却明显少于吗啡。

目前地佐辛占据中国阿片类镇痛药物44%市场 (2016年),而吗啡仅占2%

,

这显然是中国很少出现阿片类药物滥用成瘾的一个重要因素

。

该药物虽为首仿药,但其原研药于1990年上市后镇痛机制研究一直存在争议。以前人们认为地佐辛为阿片受体混合激动-拮抗剂,即通过对μ-阿片受体的激动/拮抗作用以及与κ-阿片受体/δ-阿片受体的相互作用介导其镇痛活性,并由此解释其具有较低的镇痛耐受性和成瘾性。

今年2月我的团队和上海儿童医学中心张马忠教授合作,在Nature子刊《Scientific Reports》撰文,

首次阐明地佐辛镇痛作用完全由MOR-NRI介导而不涉及其他药理学机制

:即通过激动脊髓μ-阿片受体(占60%)和抑制去甲肾上腺素重摄取(占40%),不包括激动脊髓κ-阿片受体或δ-阿片受体及抑制5-羟色胺重摄取;其中抑制脊髓去甲肾上腺素重摄取,被证明与地佐辛产生较少的镇痛耐受作用有关。这个研究为地佐辛的重新分类和研发新型MOR-NRI药物提供了分子生物学基础。

▲

王永祥教授

药明康德:

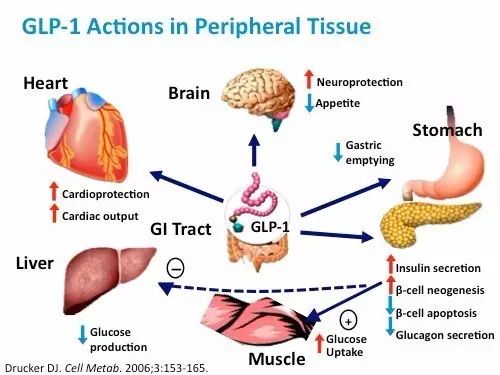

除了地佐辛药理机制的研究, 您的团队还首次发现了GLP-1受体激动剂的独特镇痛作用。GLP-1受体激动剂在2型糖尿病患者有很好的疗效,您是如何从降糖药物中另辟蹊径发现其镇痛效果的呢?

王永祥教授:

的确, GLP-1(glucagon-like peptide 1,胰高血糖素样肽-1)受体激动剂被许多2型糖尿病患者广泛采用。我们正是在研究GLP-1类似物人工合成品艾塞那肽注射液时,偶然发现了GLP-1受体的强大镇痛效果。我让学生首先对大鼠注射福尔马林产生疼痛,之后再对大鼠脊髓鞘内注射GLP-1受体激动剂,对福尔马林持续性疼痛抑制率约为80%,这一结果之后在大鼠骨癌疼痛模型实验中也得到验证,在神经源性疼痛和糖尿病疼痛中最大抑制率更是达到90%。

▲GLP-1发挥的生理功能(图片来源:Medscape)

这一结果让人振奋。GLP-1受体理论上广泛存在于胰岛、大脑、肺、肠胃等组织,但这是

学术界首次揭示脊髓背角存在GLP-1受体/β-内啡肽镇痛通路

,我们的实验结果发表在《神经科学杂志》(Journal of Neuroscience)等。该通路的镇痛原理,正是通过GLP-1受体使用肽类激动剂,促使身体释放一种内源性阿片肽——β-内啡肽(β-endorphin),而且该通路不会引起成瘾反应和药物耐受的问题。

随着我们对大量镇痛中草药的活性物质进行化学和药理分析,我们发现许多中草药正是通过GLP-1受体、乌头碱受体等镇痛靶点,释放内源性阿片肽实现止痛的功效。

中国几千年来广泛使用天然中草药进行镇痛治疗,无疑也对减少成瘾药物滥用也起到了非常关键的作用

。

药明康德:

请您介绍一下具有代表性的镇痛中草药。这些药物中的活性物质,在人体内通过怎样的信号通路发挥其镇痛功效?

王永祥教授:

藏药独一味,传说是唐朝文成公主入藏时命名,以“独一、单味、好”彰显这种草本植物具备的独特外伤治疗效果。该药物正是通过GLP-1受体刺激人体产生内啡肽,对缓解神经病理性疼痛和癌症疼痛都有很好的效果,且毒副作用较小。激动GLP-1受体的中草药还包括栀子、山茱萸和地黄;它们内部都和独一味一样,含有环烯醚萜苷类化合物。

▲藏药

独一味

另外,毛茛科乌头属植物衍生出的多味中药,包括乌头、附子、雪上一枝蒿、草乌等,虽然单味生药服用具有不同程度的毒性,但是通过合理炮制、配伍后仍然可入药,在临床广泛用于治疗类风湿性关节炎疼痛、神经病理性疼痛、腰腿痛、炎性疼痛和癌性疼痛。乌头科植物的主要药理活性成分为二萜生物碱(可分为170多种),过去学术界认为该类生物碱与神经元上电压依赖型钠离子通道相互作用有关,且与其毒性作用不可分离。

但是我的团队通过采用疼痛动物模型、化学生物学、基因沉默和免疫荧光染色等技术证明,

首次阐明乌头科植物活性生物碱镇痛机制

,通过激动脊髓背角小胶质细胞膜Gs-蛋白偶联受体——乌头碱受体,释放另一种内源性阿片肽——强啡肽

(dynorphin A);强啡肽作用于胶质细胞-神经元突触后神经元上κ-阿片受体产生镇痛效应,与钠离子通道的相互作用无关。实验结果发表在多家国际疼痛学杂志上。

▲