跳票已久的《五四运动史》终于重新改版上市,虽未能赶在最佳时间推出,但是能在五四百年纪念的年份推出已颇感庆幸。百年时光后的中国已经发生了翻天覆地的巨变,五四运动对当下的我们还有什么意义呢?作者周策纵先生1991年在台北“中央研究院”近代史研究所发表了一篇题为《以“五四”超越“五四”》的学术演讲,今日读起这篇旧文,丝毫没有时光流逝所带来的滞涩感,“五四精神”依旧在路上。

新版《五四运动史》内封和护封

以下为演讲节选,篇幅较长,但字字珠玑,耐心读下来一定会有收获。

以“五四”超越“五四”

周策纵

我认为,近六七十年来一般人对“五四”运动的批评,归纳而言,大致上有几点很重要的意见。

第一,许多人都觉得“五四”时期对传统的批评失之过火,当时的言论趋于极端,并不公平,而反对方面的意见始终受到压制,声音微弱,以致整个“五四”思想不免走得过头,有欠平衡。

此外,还有一种看法,认为“五四”时代的改革者主张全面性的改革,而且是要从思想文化方面来整体解决中国的问题。以前我在哈佛修改论文时,我的同事史华滋(Benjamin I. Schwartz)教授便持有这种看法。

他以为“五四”时代的知识分子都抱有“全体主义”(totalistic)式的观点,而这种全体主义的倾向,则是继承自中国传统的哲学思想,尤其是儒家的一元论全体主义思想模式。

不过,我个人并不赞成这种看法。

固然,“五四”时代的确有许多人抱持这样的观点,但是也有不少优秀的知识分子绝对无此倾向。

以胡适之先生为例,早在《问题与主义》一文中,他就明白指出并没有一种单纯的主义、一个万灵丹,可以把中国的问题一下子全部解决;中国的问题在于文化的建设,一定要靠一点一滴的不断努力。他这种意见,在当时也得到很多人的响应。我们怎么可以把他这类意见不算是“五四”时代的思想主流,而只把一些比较偏激的人物,如李汉俊等人的主张,看作是“五四”思想的代表呢?

以胡适等为代表的一批直接或间接参与五四运动的知识分子对日后的中国产生了巨大而深远的影响

李汉俊在《建设》杂志上发表文章,一再鼓吹改革必须全体推翻,重新改造,不能部分改革。我认为,李汉俊这班人的意见,起码在“五四”中期以前,乃至整个“五四”时代,亦即在20世纪20年代初期以前,并不是思想的主流。

如果,我们今天只把这类意见当作是“五四”的主流思想,完全忽略掉胡适、蔡元培这些人的看法,然后再把这项罪名加诸“五四”时期的知识分子,恐怕并不正确。

史华滋教授是很优秀的学者,我同他私人情谊甚笃,也很钦佩他的学识,但是在这方面,我的看法和他有着很大的差别。

另一方面,还有些学者甚至认为“五四”时代知识分子所以有全体主义思想倾向,主张思想文化的全盘改革,是受了中国传统,尤其是儒家一元论主知主义思想模式的影响;换句话说,“五四”知识分子虽然批判传统,其所用的却是传统的方式。

然而,为什么在19世纪末期以至“五四”以前,像康、梁这些知识分子提倡改革,并没有受到传统全体主义思想的影响,反倒是批判传统、反对传统的“五四”知识分子,却受到传统的影响呢?

因此,我觉得这种说法不免有点自相矛盾,不太说得通。“五四”与传统的关系是一个非常复杂的问题,我在海外,也一再谈到这方面的问题。

面对西方文明的冲击,近代中国“反传统”是一个颇为复杂且耐人寻味的现象

当然,“五四”时代反传统、反儒家、“打倒孔家店”的思想色彩相当鲜明。我在《“五四”运动史》书中,也提到由于当时的环境异常闭塞,“五四”知识分子为批判现况,对传统的攻击不免过火。

不过,我当时所用的字句是“表面上看起来是全面反传统”,我的意思便是以为“五四”知识分子并非真正要反对整个中国传统。

事实上,“反传统”(antitraditional approach)这个词汇,可能还是我最先使用;但是,这个词汇实在不太合乎科学。任何一个人,都不可能完全反传统。胡适之先生提倡白话文,而白话文正是中国传统的一部分;其他如陈独秀、吴虞等人也都从道家、墨家等中国传统,找出了自由主义与社会主义的思想资源。

中国传统本身是一个极其复杂的东西,没有人能否认道家、墨家是中国传统的一支,即使由印度传来的佛教思想,也不能不算是近代中国传统的重要成分。

所以,光是要界定“传统”的意义,便已经大成问题。

我认为,“五四”时代的反传统,其实反的是“传统主义”。当时的确有些守旧人物相信凡是传统都是好的,“五四”知识分子所反对的乃是这种“传统主义”。至于他们对儒家的批判,也并非全无道理。儒家传统也确实有些成分已经不合时代潮流,像陈独秀所批评的“父死,三年不改其志”“男女授受不亲”等等礼法观念,不能不算是儒家传统的一部分,如果依然坚守这些传统,现代民主制度便无从树立。

其实,西方的古代思想传统,其中也有很多不合时宜的东西,扬弃这些传统,并不就是要把整个传统连同其中精粹完全推翻。“五四”时代所以激烈反传统,固然有点矫枉过正,但是当时的思想环境中,一般人的论调和心态,都是非常闭塞,在这种情况下,“五四”知识分子对于传统的批判,当然无法持平,而一定会走向激烈的道路。如果以此苛责“五四”人物,实在是不了解当时的情况与时代需要所致。

另外,还有一种论调,认为现在已无纪念“五四”运动的必要,鼓吹“五四”运动或新文化运动的传统,不过是知识分子的“自我膨胀”,因而对于纪念“五四”之举往往多方讥讽。

我觉得这个看法也是很成问题的。平情而论,中国近代史上多项现代化运动以及非武力的改革运动,除却知识分子,还有谁来领导?即使是辛亥革命,其大部分领导者,也都还是广义的知识分子。因此,对于海外部分人士的这种论调,我觉得实有加以辨正的必要。

再有一种批评,则牵涉前述的时限问题。这种意见认为“五四”已成过去,而历史不会重演,也不能再版,“五四”的潮流既已衰老,甚至已经死亡,我们也就无须承继“五四”的传统了。

这种看法,相当普遍,我的一些朋友,以及部分学者作家,也都持有这种态度。可是,事情是否真是如此?前年“五四”运动七十周年时,台湾召开过一次讨论会,我曾前来参加;大陆上则举办了两场讨论会,一场是由北京北大、清华一批教授以中国文化学院名义所召开的比较私人性、独立性的讨论会,另一场则是由中国社会科学院所主办的规模较大的官方学术会议,我也都躬逢其盛。同时,香港浸会学院另有一场会议,我也到场出席。

依我的看法,“五四”运动并不同于一般的历史事件,一般的历史事件事过境迁,随即为人遗忘,只能供学者由书本中加以研究;而五四运动却是一段活的历史,永远有着活泼旺盛的力量。

事实证明,七十年来,无数次的学生风潮,基本上都是受到“五四”的启发。学生的做法对不对,是另外一个问题,不过他们那种抗拒外侮、关心国事的精神,却正是承自“五四”的影响。

当然,这种“五四”精神所承袭的还是中国士大夫的传统,只是表现得更为炽烈。中国知识分子一向以关切民生、忧心国事为己任,而不单是一个狭义的专家,这与西方所谓的知识分子有着一些区别。这也不是好坏优劣的问题,而是事实究竟如何的问题。因此,我认为,所谓“五四”已经过去,“五四”已经死亡这一类的看法,对“五四”以及近代中国的历史,实在是了解不够。

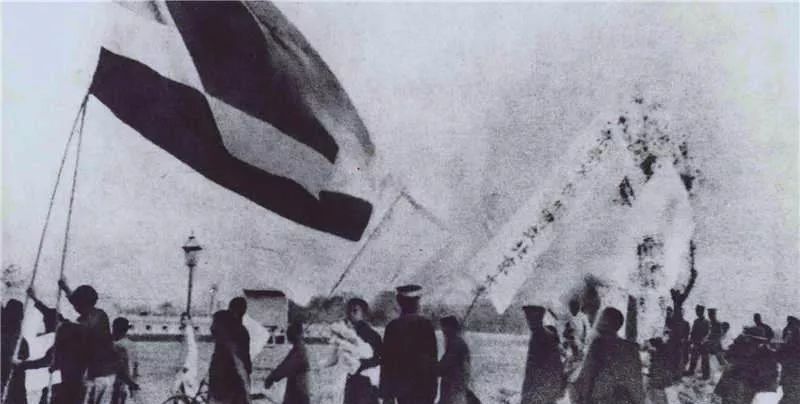

“五四”提出的议题直到今天依旧有许多没有实现,所以作者说它是“一段活的历史”

再有一种意见,则认为“五四”当时曾提出许多很好的主张,虽有缺失,也有不少优点,我们现在的目标则是要超越“五四”。

我以为这是一种比较正确、合理的看法,我们本来就应该超越“五四”,而不能永远停在“五四”这个阶段。问题是,应该用什么样的方式来超越?我刚才已经讲过,“五四”与其他历史事件不同,它是一段活的历史。如果拿“五四”来和中国近代几个重要运动相互比较,便可看出其间差异。

如晚清的戊戌变法也是由当时非常优秀的知识分子出面推动,可是它所悬的目标以及它对后世的启发吸引,几乎无法与“五四”相提并论。戊戌变法所悬的改革目标,后来都已经陆续达成,它所能托付给我们承继的任务比较少,因而一般都只把戊戌变法当作纸上的历史来看待。再如辛亥革命,一举推翻数千年君主专制政体,无疑是影响到近代思想乃至人民生活的重大事件。

但是辛亥革命遗留下来,需待我们进一步发扬光大的未竟之业,我觉得,也还是没有“五四”那么多。再如抗战,当然更是一件大事。我有一位朋友,对于抗战非常关切,曾写了多篇小说来描述这段史事。

多年前,我在香港跟他发生过争论。他认为,八年抗战不知牺牲多少生命,影响多少人民的生活,“五四”运动的重要性根本无法与之相比。我则有不同看法。我并不否认抗战的重要性,但是它与“五四”的性质完全不同。抗战期间,固然要以身家性命抗御外侮,但是抗战一旦结束,其所留待我们继续努力的工作也就所剩无几。反之,“五四”运动的目标尚有许多未克完成,而它当时的那种精神,则使后世青年受其启发,觉得有必要承袭“五四”精神,继续向前努力。因此,“五四”在性质上与抗战不同,其重要性也就不能相比拟。

从这种角度考虑,自然就牵涉到“五四”的成就问题。“五四”当然有错误、肤浅以及过火之处,我们并不应该全面加以继承,但是,“五四”的精神与目标,却对我们有着绝大的启发之功。讨论“五四”,不能不注意到这一方面。一般批评“五四”的人,常常喜欢追问:“五四”运动到底是成功还是失败,是对的还是错的?

我认为这是一种错误的态度。我在《“五四”运动史》书中,已经指出,“五四”是一个很复杂的问题,不能说它一定在十年或二十年内就已成功、完成,也不能说它在某些方面,整个是错的、坏的;重要的是,“五四”时代在精神上,研讨问题的方式上,以及所欲达成的目标上,提出了一些极为重要的原理原则,这是“五四”所以能对后世发生启发作用的关键。这些原理原则,基本上都是正确的。

例如,“五四”时代鼓吹科学与民主,以科学而言,大家都同意应该朝这个目标努力,“五四”时代所讲的“科学”今天看来,似乎只是一个口号,但即使如此,“科学”在当时仍然是一个明白而必要的口号,如果没有这个口号,大家或许还不晓得应该集中力量朝此方向发展;至于民主,则比较复杂,牵涉到的问题也比较多。不过,详细分析起来,“民主”仍然不失为一个正确的口号。我们可以从“五四”的若干思想质素来做进一步的讨论。

首先谈到救国的问题。这个问题当然也牵涉到民主。近代中国史上,救亡图存,始终是一项最为迫切的课题。最近,有一些大陆学者一再大声疾呼,认为中国的现代化再不急起直追,赶上先进国家的话,中国就要被开除球籍了。

这种看法,其实也是救亡救国心理的延伸。可见救国的问题,直到现在,广义而言,仍有其重大作用。数年前,大陆学者李泽厚提出“启蒙与救亡的变奏”的说法,来分析“五四”思想的发展。他认为“五四”时代的思想潮流,本来是以启蒙为归趋,后来则为救亡的迫切需要所取代。而救亡运动所引发的群众情绪,往往便淹没了理智的作用。“五四”初期的新文化运动原本是一种理智的运动,而其后由于救国的热诚,便把头脑都冲昏了。这是一个相当复杂的问题,但我个人倒觉得这两者并不互相抵触。不管如何,“五四”运动后来的发展的确是慢慢有了偏差。

90年代,李泽厚“告别革命”思想引起广泛讨论

其次,“五四”时代另一项重要的思想质素,便是怀疑主义。

在当时,知识分子对整个中国传统的哲学思想、伦理观念,乃至社会制度,都抱持着怀疑的态度。这种怀疑精神,是否有长远持续的必要?据我看来,起码到现在为止,这种怀疑精神对中国人而言,还是有其需要。虽然我们不必再像“五四”时代那样怀疑一切,但是对中国乃至西方传统重新估价,则仍不失为目前甚至未来应该遵循的长远目标。

我们从事学术研究,其实便是一种重新估价的工作。所以,怀疑精神与重新估价这种要求,还是十分切合需要,而在“五四”时代的中国,更是格外需要。当然,现在的台湾,比较自由开放,这种要求已不复如此迫切。

不过,我觉得,怀疑精神是随时都应具备的,连一般非知识分子的普通人,都应该抱有几分怀疑精神,这对整个民族来说,只有好处,不会有太大坏处。多年前,我在香港中文大学演讲,便提到:孙中山先生主张有思想然后产生信仰,有信仰才能发生力量,这话固然不错,但孙先生所讲的只是一面,如果从另一个方向看,我们也可以说,有思想然后有怀疑,有怀疑再产生力量。

历史上正不乏因思考而生怀疑,由怀疑而生出力量,推动我们找出新答案的事例。所以,只讲由思想而生信仰,尚不足以涵括全面,何况,即使有了信仰之后,还尽可以再产生怀疑,而重新估价这项信仰,否则一旦信仰某项东西,便死守不渝,全无改变,其是否能获致进步,恐怕还是一个问题。

我并不是要否定孙先生的话,而只是想稍加补充。中山先生当年所以这样讲,是为了争取信徒,巩固组织,可以说完全是出自党务及革命的需要。但我们作为中国人,乃至世界人类的一分子,在考虑一般性的问题时,便不必泥守不变。

总之,直到现在,怀疑精神也还并不是坏的。当然,这其中还牵涉到信仰与权威的重建问题。如果一个社会人人都在怀疑,毫无信仰、毫无权威,大家都没有共识,这个社会必定无法维持。因此,我的意思是认为,怀疑主要是一个过程,从怀疑—信仰—怀疑这样的辩证历程中,不断重建更好的权威,才是怀疑精神应有的真义。

“五四”时代的知识分子,鉴于数千年思想权威定于一尊,遂倾全力从事偶像破坏。大家都知道,西方启蒙运动期间,怀疑精神也十分昂扬,而惟其如此,才能产生大力量,冲破教会及种种传统思想的束缚。

“五四”时期的中国,同样也有这种需要。有些学者认为虽然汉武帝以来独尊儒术,但中国始终并未定于儒家之一尊,即使在汉代,儒家仍然和法家牵连在一起,历代专制王权也都采取“阳儒阴法”的统治手段。

这种看法固然不无道理,然而,不论如何,在民国初年北洋政府统治之下,中国思想界僵化的偶像崇拜倾向确实相当严重。“五四”时代之着力破坏偶像,正是时势所需。那么,这种偶像崇拜的风气,在今天是否还存在呢?

我认为,我们中国人实在很难摆脱这种习气。一位政治领袖,或许本身并不想变成偶像,可是由知识分子主导的传播媒体,乃至一般社会大众,却往往不由分说地把政治领袖塑造成偶像。

所以,偶像破坏的思想,即使在今天,仍然有其作用,足以警惕我们不要再制造新偶像──尤其是政治与思想方面的偶像。就此而言,“五四”实在还有着正面的意义。

类似这样的东西,在“五四”的思想内涵与目标中所在多有。前面提到过的“民主”,便是一例。谈到民主,首先面临的便是一项选择:我们到底应该采取群众运动的路线,还是建立一套议会法治制度?

三十年前,我在《“五四”运动史》书中,已经讲过,“五四”时期学生游行示威的抗议运动所以发生,而社会上一般均表同情于学生,实在是一种病态的社会现象。如果一个国家有一套良好正常的议会、选举、法治的制度,人民的意见可以透过合法管道充分表达,则大部分人民便没有走上街头的必要,也不必诉诸大规模的群众运动。

当然,这也并不能否定游行抗议的可能性,事实上,许多民主国家在宪法上都列有保障人民集体抗议权利的条文。因为,即便是最自由、最民主、法治最为完备的社会,偶尔也还会发生一些无法经由正常、合法途径来解决的问题,所以政府还是必须容许这种例外情况的发生。

“五四”时期学生所发动的群众运动,也应该由这种角度来看待。易言之,法律制度与群众运动并不就是截然对立的两极,法律制度再周密,也不免有时而穷,不见得能让群众完全表达其意愿,偶尔还是需要群众运动为之弥补。只要群众运动不致太过火,不致正规化,倒也无伤大雅。而最紧要的,当然还是要先在法律制度上下手,使一般正常的社会生活,得到一条和平解决的轨道。

讲到这里,我想顺便谈一些题外话。我个人本来是研究政治学的,后来兴趣转移到历史,晚年则偏向文学方面,但我多年来始终觉得政治依然是最重要的东西。据我个人的看法,中国文化最大的缺失便在没有一套良好的政治制度,历代的许多悲剧,归根究底,都可以归咎于这项缺失。

关于这一点,我以前在哥伦比亚大学及多伦多大学开会讨论近代中国知识分子与民主政治的关系时,曾经一再提出。例如,中国一向没有宪法制度,康有为虽然认为《春秋》便是传统中国的宪法,毕竟无法令人信服,而西方自希腊、罗马以来,便有宪政的雏形,此后宪法的观念日益发展,益形重要。再如选举、投票这一套民主程序,中国传统上也付之阙如。汉代虽有所谓“选举”制度,不过名称雷同而实质迥异。

近代选举基本上奠基于多数决定的原则,而中国则一向无此观念,勉强比附,则《易经》上有所谓“三占从二”的说法,但这种办法,犹如历代朝廷的廷议之制,最终仍取决于君主一人的判断。因此,纵使中国传统上并不缺乏“多数决”观念的萌蘖,但在受到西方思想制度的影响之前,并没有真正付诸实现,充分发展。

此外,“五四”时期还提倡个性解放与人权观念。以个性解放而言,目前台湾似乎已相当完备,各式各样的言论纷然并陈,十分热闹。但是在透过法律与制度以保障人权这方面,虽然人人都明白其重要性,却仍然处在摸索建立的阶段。因此,“五四”时代在这方面的遗产,仍然未可轻言扬弃,仍然值得我们重视。

另一方面,“五四”期间妇女解放的女权运动也相当热烈。在此之前,虽然已有人提倡女权,毕竟仍限于少数。及至“五四”时代,由于学生运动的影响,男女共同集会,女权随之大幅扩张。及至今日,妇女地位在中国社会上当然提高很多,但是在政治上,政治领袖由妇女担任的,仍然寥寥无几。

因此,从整个中国来看,在十亿以至十一亿人口中占了一半,甚至一半以上的妇女,其地位究竟提高了多少,恐怕还大成问题。“五四”时代的知识分子已经注意到这个问题,而在今天,这个问题依然有其迫切的重要性。

以上所谈的,只是随便就几个问题来讨论“五四”思想在目前所具有的时代意义。归结起来,我的意思是认为:我们应该立基于“五四”本身来超越“五四”。“五四”所提倡的精神与目标,如果有错误偏颇之处,固然应该加以拒斥否定;但对其中正确的精神、方式与目标而尚未完成者,我们仍必须加以继承,继续推动。

“五四”当然有缺失、有不足,然而,“五四”对我们依然有着重大的启发与教育作用。只有对“五四”的缺点,重新检讨修正;对“五四”的未竟之业,再进一步推展完成,才是超越“五四”的正当途径。若非如此,一味奢言抛弃“五四”,讲求新东西,恐怕并不是合理的办法。我这种看法自然不尽正确,还请各位多加批评指教。谢谢。