姚玉峰在我眼里的形象清晰起来:一个心怀大爱的医者;一名有责任和担当的知识分子;一位“摆渡人”——将患者从黑暗渡到光明,又将角膜病医生从未知渡到豁然开朗。

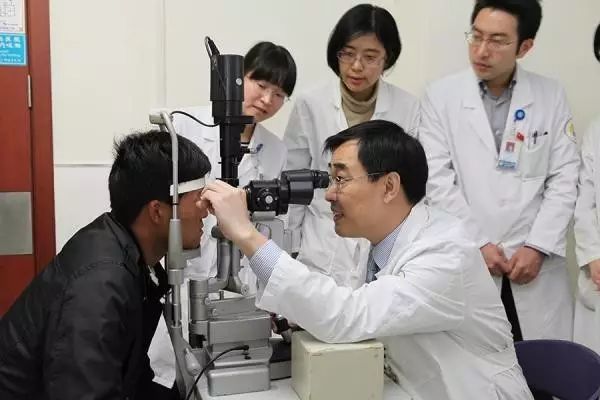

姚玉峰看诊

编者按:

今天报道的浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科主任姚玉峰教授是一位“摆渡人”:在全球眼科界独创解决排斥反应的“角膜移植姚氏法”,亲手将3万多名患者从黑暗渡向光明;又无偿献出两项专利,开培训班传授“姚氏法”等技术,让众多角膜病医生从未知渡往豁然开朗。

全国的角膜病患者有1000万,姚玉峰实在太忙了,在他眼里,病人最大,多次谢绝了澎湃新闻的采访。

于是,有了这篇《追老姚》。

这是与新中国新闻史上的名作、发表于1956年的人物通讯《追老姚》同题的报道。

61年前被追的那位老姚叫姚濯新,是天津市一名乡村邮递员、全国先进生产者代表会议代表。作者樊福庚(笔名“福庚”)上门采访时,他下乡送信去了,樊福庚骑车沿着邮路追了一天。尽管没有追上,但作者通过邮局局长、农业社饲养员、小学教师等沿途八个人的叙述,以“追”结构全篇,从多个限知视角展现了姚濯新的风采,全文始终没有出现老姚的正面,但每一笔都挂在他身上。

两位“老姚”时隔一个甲子,一位是绿衣信使,一位是白衣天使,但一样地献身于自己的工作。我们的同题报道,是向前辈的名篇致敬,更是向“老姚”们致敬。

讴歌一代代闪光的、普通而又不普通的人,是中国新闻工作者薪火相传的职责——他们的取舍、专注、欢欣,以及牺牲,同样是人类群星闪耀的时刻。

追老姚:他亲手为3万患者复明,数千眼科医生受益“姚氏法”

撰文 | 澎湃新闻记者 陆玫

编辑要我去写一个人——浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科主任姚玉峰教授。

1995年,33岁的姚玉峰登上了“世界之巅”,其独创的角膜移植术解决了排斥反应这个“世纪难题”,被国际眼科界命名为“姚氏法”,并被写入美国医学教科书。

人的眼角膜厚度只有0.5毫米左右,却分作五层:上皮层、前弹力层、基质层、后弹力层、内皮层。1990年代,姚玉峰等一批科学家发现,造成穿透性角膜移植失败最主要的原因,是内皮层产生排斥反应。进而,姚玉峰揭开了角膜移植排斥反应的精细机理,设计出术后不发生排斥反应的“姚氏法”——只要在手术时保留总厚度6微米的内皮层和后弹力层,原理上就不会发生排斥反应。

这是他在剥熟鸡蛋时获得的灵感:蛋壳剥落,蛋衣完好!如果将角膜开个小口,露出后弹力层和内皮层,就会让“蛋壳”(上皮层、前弹力层、基质层)与“蛋衣”(后弹力层、内皮层)分离;再剥“蛋壳”,剥破“蛋衣”的概率不就明显降低了吗?

当时,日本、美国的眼科权威都向姚玉峰发出邀请,请他在大阪大学、哈佛大学从事研究。

但姚玉峰选择了回到祖国。

“我是个普通人,也会比较。国外的研究平台比较完善,留在国外,我的科研进度会很顺,运气好的话,抓牢一个点上的问题突破,个人成就会很高。”他说:“但当时我们国家的角膜学科刚起步,我感到自己是站在一个历史起点上,一边是个人成就,一边是我能为国家做的事,后者的分量要重得多。”

之后20多年,这位世界级专家治疗过30万眼科病人,最多一天做了26台手术,经他手术复明的病人有3万多。

如果将“姚氏法”作为“独门秘籍”,他能获得可观的经济利益,但他主动将“姚氏法”推之于众,并无偿献出“姚氏镊”、“姚氏法手术套盒”两项专利,自己如今穿的一些衣服还是20多年前读博士时买的。

因为他觉得自己做的还不够多。

“一天只有24小时,一个人能做的很有限,所以我要把技术传播出去,那就会有十个、一百个、一千个姚玉峰,可以解决更多患者的问题。”他说:“除了钱,人还应该有别的追求。帮助别人解决问题时,我的内心最快乐——我的幸福感、成就感就来源于此。”

2009年起,他办起角膜病学科培训班,将“姚氏法”等技术倾囊相授。至今,全国最少有4000人次的角膜病医生接受过培训,有1.5万名因角膜病致盲的患者在所在地受益于“姚氏法”。

然而,我的采访要求一次次地被姚玉峰谢绝:

“我真的拿不出时间,之前的采访把手术都积压了,病人不能等”;

“上午门诊多加了几个号,结束得晚了,下午要去讲课,给我留个吃盒饭的时间吧”;

“还有两个手术,再等等”……

在他眼里,病人最大。

那采访怎么办?

观:诊室里的医者和患者

6月7日,在之前通过医院办公室约访均被姚玉峰谢绝后,我在诊室里找到了他。

诊室外是满满当当或坐或站的患者,焦急地等着叫号,等着希望。

“我不是不愿意接受采访,是真的抽不出空,外面那么多患者在等。前几天也有媒体采访,手术积压了下来,不能再让病人等了——前面两天手术都做到晚上九点、十点,我不能因为采访不看病人吧?”见澎湃新闻“追”到诊室,姚玉峰显得有些不好意思。

那我就不采访,在诊室里看他接待患者。

眼科诊室很暗,为了通过仪器观察病人眼部情况,窗帘都合上了。

“挺好的啊,你的视力有0.4了,我现在帮你拆线,滴了麻药,不会痛……好了,我说了不痛是吧?拆了线,视力还会恢复,再去查一下吧。”

在直径1厘米的眼角膜上拆除比头发还细、肉眼几乎不可见的缝线,姚玉峰几秒就完成了。

这是一位30多岁的女性,角膜移植一个半月后来复查。通过仪器,能看到她眼角膜上有向日葵状的针脚。

“非常好!拆线后视力又好一点了,你自己也看得更清楚一点了吧?回去继续用眼药水、眼药膏,你是哪里人?云南,那很远啊。这样吧,到三个月再来复查,那时缝线还要调整。期间如果有不适就去当地医院,一般不会有问题——你这种情况,‘姚氏法’是零排异,放心。”患者查完视力回来,姚玉峰又细细地交代。

“你在云南,可以去省红十字会医院,眼科的刘海医生跟我学习过。如果有他处理不了的,让他和我联系,我远程教他。”写完医嘱,姚玉峰又说。

“就是刘海医生介绍我找您的,说您是角膜病全国最好的专家,之前好几家医院都说我的眼睛治不好了,还好找到您!”患者的感激之情溢于言表。

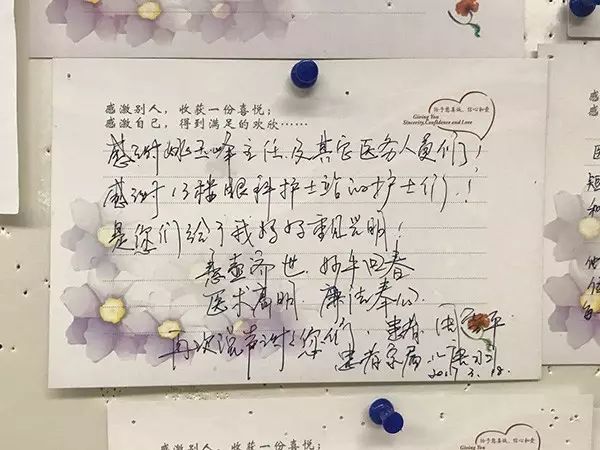

邵逸夫医院眼科病房走廊上,全国各地的患者留下了很多感谢信

20多岁的务工小伙小谭由弟弟陪着来复诊,弟弟进门就说:“姚主任,您帮帮他吧,全家的希望都寄托在您身上了。”

小谭曾因“圆锥角膜”进行角膜移植,但移植后“圆锥角膜”复发,姚玉峰建议他重新移植,“一有角膜就为你手术。”

小谭说,自己在第一次手术后报名参加一项职业资格考试,10月有三门考试,“能到10月后再手术吗?考试就差这三门了。”

“你这么努力,我能帮你的一定做好。根据我的经验,到10月应该可以。我先帮你排期,考完尽量优先手术。在这之前如果感觉眼睛变坏,马上找我。”姚玉峰告诉他。

得知小谭上次参加考试时因为涂歪了答题卡,丢了不少分,姚玉峰建议他考前配一副专用的硬性隐形眼镜,最大限度地减少眼疾的影响。

戴框架眼镜、背双肩包的男孩;穿着塑料拖鞋、拎着环保袋,抖抖索索拿出病历的中年妇女;一口方言、需要儿子“翻译”的农村老汉;由女友陪着、即将新婚的年轻男子;牵着母亲的手、轻声细语的女孩……他们都是角膜移植的复诊患者,通过检查仪器,都能看到他们角膜上的向日葵状针脚。

得知他们的视力逐渐恢复,由衷的开心和满足会从姚玉峰的眼角和话语里弥漫出来,远远超过听患者说“姚主任您出名了,新闻联播连着播了您两天”时。

闻:学生、同事、老师说姚玉峰

姚玉峰婉拒采访那几天,我边看他接诊,边找他的老师、同事、学生。

比如,介绍患者来杭州求医的云南省红会医院眼科副主任医师刘海。2009年,他专门申请到浙大邵逸夫医院,随姚玉峰进修。

“姚主任带学生时毫无保留,我学到很多东西,对回云南后的临床应用帮助很大。”刘海告诉我,姚玉峰的研究不止于“姚氏法”,对白内障复明也非常精通,“他教的白内障治疗技术,我在参加下乡白内障复明工作时很有效,帮了不少患者。”

2009年起,姚玉峰面向全国眼科医生举办培训班。“现在是半年一次、每次三天。我从第一期开始每次都参加,姚主任的培训内容会随着他临床、科研的深入而更新,每次都学到新内容。”刘海说。

他说,姚老师经常在全国讲课,接触到的很多眼科医生有学习新技术的需求,“他觉得,讲课是片段性的,不如办培训班,系统讲授知识。”

结果,第一期培训班80人听课,第二期200人,第三期来了400人,宾馆电梯都挤“瘫痪”了。以后,每期培训班都控制在500人。

姚玉峰在病房查房

“‘姚氏法’是姚玉峰发明的,对医生来说,以自己的姓氏命名一项技术是极大的荣誉。他将技术传播出去,我们医院非常支持。因为只有应用到更多人身上,医学技术的革新才有意义。”浙大医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军表示。

姚玉峰1979年考入浙江医科大学(现并入浙江大学),蔡秀军于1981年入学。毕业后,两人曾在浙江大学医学院附属第二医院共事,并先后来到邵逸夫医院。

“20多年的接触,他给我的印象首先是一位严谨的学者,临床研究上有大的突破;也是非常优秀的临床医生,20多年坚持一线,技术好、对患者耐心。他的患者,一半以上来自省外,足以显示他在国内眼科界的地位。”蔡秀军说。

他用“两个不容易”评价姚玉峰:“20多年前能放弃国外的研究环境回国,非常不容易。当时,国内的设备、师资远比不上国外,但他知道国内需要他这样的人才。回国后,他能一边坚持门诊、手术20多年,一边继续做研究,用新技术去帮助更多人,非常不容易。”

对姚玉峰1993年4月的回国,原浙江医科大学校长郑树是最清楚的人之一。

1991年底,郑树推荐姚玉峰报考卫生部的“笹川医学奖学金”公派出国项目,赴大阪大学师从世界第一个开展眼视网膜黄斑转位手术的田野保雄学习,“当时全国只有两个名额,他考上了。”

1992年,眼前房关联性免疫偏差现象的发现者、哈佛大学眼科研究所所长斯特莱茵到大阪大学交流时注意到姚玉峰,希望他到美国继续学习。

“对留学生来说,获得世界级专家的邀请是非常难得的。姚玉峰问过我的建议,我说,‘笹川医学奖学金’是中国与日本政府间合作项目,要求学生按时回国,你先回来,以后还会有出国学习机会。”郑树回忆,当时国外环境比国内优越很多,“学校风言风语也不少,都说姚玉峰不会回来了。学校开会,就有领导对我说:‘你看,又走掉一个吧?’”

但郑树相信姚玉峰会回国,“我了解他,他有责任心、视野开阔,知道国内需要他,也知道国内的平台会越来越好。”

探:什么样的价值观成就了他

也许是看我连续一周紧追不舍,6月14日下午,姚玉峰终于在门诊和手术的间隙挤出一点时间接受了采访。

他一个上午的门诊限号二十个,可往往加到三四十个甚至五十个,“患者这么远赶来,我不忍拒绝。”

这天,他8点开始门诊,接诊35人,中途唯一的停顿是起身喝了次水。13时门诊结束,扒了盒饭就开始与病人进行术前谈话,紧接着是两台手术,直到15时30分。我17时完成采访时,诊室门口又有好几个等他的病人。

通过这些天的追访,我觉得,姚玉峰的不普通在于作出了不少人难以作出的选择,我想问他为什么。

比如回国。1993年,姚玉峰再次被派往大阪大学,继续未完成的科研并攻读博士学位。毕业后,他再次谢绝导师的挽留,回到祖国——如果说上次留学归国有中日合作项目规定的因素,博士毕业后的回国则完全基于他自己的判断。

“我们国家有1000万角膜病人,但角膜学科当时刚刚起步,急需知识、人才。我感到自己站在历史性的起点上,如果把这个起点做好,后面的学科发展会很有生命力。”姚玉峰说:“决定回国最大的触发点,就是看到这段历史要有人去完成。我是中华民族的一份子,又具备了相应的知识和技能,有责任在角膜病这个很小的点上发挥自己的能力——个体命运能与时代、历史的潮流契合,比其它所有东西都有意义。”

当时,“姚氏法”还没有诞生,但姚玉峰平日展现的医学天分和忘我努力让导师田野保雄很看重,多次留他在大阪大学任教。另一方面,斯特莱茵也再次当面表示:“哈佛大学我的研究所随时欢迎你去工作、访问。”

“我是个普通人,也会比较。国外的研究平台比较完善,留在国外,我的科研进度会很顺,运气好的话,抓牢一个点上的问题突破,个人成就会很高。”姚玉峰表示:“但把个人成就与我能为国家做的事一对比,后者的分量要重得多。留在国外搞科研与回国为一门学科起好步,这两项我都有能力做,但无法同时完成。必须选择时,我的天平自然倾向于回国。”

留日期间,田野保雄在生活上给他很多关照,还主动提出让他妻子到日本陪读。姚玉峰说,面对导师的殷切挽留,他有过纠结,“但当我想清楚自己应该负起的责任、这份责任大于个人利益和情感时,选择回来是很自然的事。”

1995年姚玉峰提前毕业、启程回国前,田野特意向日本文部省报备,送了一台当时国内罕见的苹果电脑给他。

“我还从日本带回来很多医学书,一部分是自己买的,一部分是田野老师送的,光行李费就付了10万日元,当时相当于1万多元人民币。我怕另行寄送误事,就随身带了回来,其他行李只有几件衣服。”姚玉峰回忆,他回国后,田野老师还给郑树校长寄信,“向她介绍我的才能,希望回国后能有发挥,不要埋没。现在看到这封信,我还是非常感慨,田野老师、郑树校长都是我的‘摆渡人’。”

当年5月,在浙大医学院附属第二医院,“姚氏法”手术首次进行,接受手术的单疱病毒性角膜炎病人术后视力达到1.0。第二例是当时认为没有治疗方法的角膜烧伤病人,因为烧伤患者的排异率高达90%,施行“姚氏法”后,患者的视力恢复到0.3。

姚玉峰在进行眼角膜手术

研究“姚氏法”期间,他经历数不清的实验,研制出一套可以在角膜上打开0.1毫米口子的手术器械,申请专利为“姚氏镊”,用于在手术中保留只有头发丝十分之一粗细的角膜内皮层。

和推广“姚氏法”一样,他将“姚氏镊”、“姚氏法手术套盒”两项专利无偿献出,由手术器械厂生产。

“把知识传播出去还是自己留起来,这完全取决于一个人的境界、价值观。如果把知识、技能当赚钱的工具,那应该留着。但我认为,多赚点钱、少赚点钱,我还是吃这点饭、穿这件衣服。而如果把技术、知识传播出去,就可以让更多角膜病人恢复视力,改变整个的人生轨迹,这是性质上的改变。”姚玉峰说:“我最大的快乐是帮助别人解决问题,但一个人的能力很有限,所以我把知识传播出去,让更多人一起做这件事。”

“‘姚氏法’的最大贡献,不是说能把手术做得多好,而是把手术步骤固定下来、把器械打磨出来,变成可重复、可传播的技术。”姚玉峰表示,自己每次开眼科交流会都带着“姚氏镊”,介绍给有需要的医生,“常有医生回去给我发邮件,说用了以后,以前没法做的手术成功了;或以前失败率是40%,现在降到10%。”

我有点好奇,对工作投入那么大热情的人,在生活中是怎么样的?

“您有周末吗?陪家人的时间多吗?”

姚玉峰不好意思地笑起来:“基本没有休息。不是不想,而是人的时间、精力就这点,有时只能用价值观来选择自己觉得最重要的。我选择了工作,只能放弃掉其它的,但不是说我不需要。”

他有个女儿,出生12天时,他去国外学习三个月;女儿幼时,他在全力攻读博士,研究“姚氏法”。

“很无奈,无法兼顾。”姚玉峰的声音低了下去:“女儿小的时候,有一次说‘人家爸爸小时候都抱他们,我印象中你几乎没抱过我’。但长大以后她慢慢理解了我工作的意义——包括我的夫人,她们自身能处理的事尽量不打搅我。”

他说,自己最欣慰的是女儿现在非常理解他,“她认为,我作为父亲最合格的地方在于她面临重要人生选择时能平和地分析利弊取舍,帮她作出自己的判断。我很受用她这么说。”

听他说出自己的“取舍”,我觉得采访开始时的疑问有了答案。

他确实一直在“舍”,放弃国外的科研和生活条件、放弃财富、放弃高质量的个人生活,但他正是在放弃这些的过程中实现了个人价值。对他来说,病人复明、医学知识传播、眼科发展才是最想“取”的——用他的话来说,做这些事时“心灵是安宁的”。

几经追访,姚玉峰在我眼里的形象清晰起来:一个心怀大爱的医者;一名有责任和担当的知识分子;一位“摆渡人”——将患者从黑暗渡到光明,又将角膜病医生从未知渡到豁然开朗。

(本文来自澎湃新闻“长三角政商”栏目,更多精彩内容,请点击左下角阅读原文)