近一段时间来,“社会性死亡”(简称“社死”)一词在网上蹿红,不仅上了热搜,而且变成了频繁使用的新流行语,甚至进入了日常用语。豆瓣的“社会性死亡”小组将其解读为:“其含义多为在公众面前出丑的意思,已经丢脸到没脸见人,只想地上有条缝能钻进去的程度。与‘公开处刑’意思相近。”例如你妈当着你中学同学的面,讲起你小时候尿床的事,又或者在商务提案时,投影的屏幕上忽然弹出女友发嗲的画面。

这原先只是一种不无戏谑的委婉语,源出托马斯·林奇的《殡葬人手记》一书,书中谈到“死亡”有多重含义:听诊器和脑电波仪测出的,叫“肌体死亡”;以神经末端和分子的活动为基准确定的,叫“代谢死亡”;最后是亲友和邻居所公知的死亡,“社会性死亡”。

这本书2006年翻译出版后,不算多流行,网上也多只在小圈子内流行,很多人甚至不明其意,还出现过歧义,今年8月20日有一篇新闻报道《华晨正在社会性死亡》,是说它正逐渐从公众视野中消失——这与通常理解的“(私事)被广为人知而丢脸”的含义恰好相反。

但很快,这个词在中国就获得了全新的含义与应用,在某种意义上甚至可以说是“中国特色的社会性死亡”,解读它也就让我们解读出了中国社会。

查一下“百度搜索指数”就会发现,“社会性死亡”一词真正进入公众视野,其实是最近三个月的事,而这又是由于三起热点事件:

这其中,“一份礼物”其实算是无伤大雅的恶作剧,起因只是一个名为“一份礼物”的文件在大学生中流传,只要手机点开,就会以最大音量自动循环播放“o泡果奶”的魔性广告,如果受害者刚好在一个坐满了人的安静自习室内,这一下能吸引来所有人诧异的目光,一时间还不知如何关闭,可想而知那场面有多尴尬。豆瓣的“社死小组”,绝大部分就是这一类糗事。

但这只不过是恶搞带来的尴尬,而另两起事件却具有截然不同的性质。

“罗冠军事件”是罗的前女友梁颖在和他分手后不久,在网上发表了一篇《爱你,才要强暴你》的长文,指控她长期被罗威胁、恐吓、强暴,这引发了“熟人强奸”等敏感议题,次日就登上微博热搜,罗冠军本人也因个人信息被公开,遭到大量攻击谩骂,并因工作单位曝光而被迫辞职。

之后,罗冠军在微博上公布了两人交往的截图、录音等证据,称两人是正常恋爱,试图证明这段关系“源于两情相悦”,而指控只是女生分手后“毫无根据的报复”。他说,在经历这一事件后,“我自己遭受了巨大的身心伤害,现在完全社会性死亡,声誉尽毁”。在他发声之后,梁颖删除所有微博,舆论发生彻底反转。

在另一事件中,清华美院的一名学姐在微信朋友圈和群里称,有一名学弟“在食堂走道经过时借背包掩护摸我屁股”。她公布了此人的外貌特征,并称:“小东西我确实不能暴打你一顿,但我先让你在朋友圈社死吧。”

但第二天,从学校保卫处调了监控细看下来,她承认“只能看见一个黑色的东西擦过去,目前看来确实不是手”,对于自己未经查证就公布当事男生的个人信息并侵害其名誉公开解释道歉,但也强调:“即使是误会,像这样查证澄清也是最好的处理方式。”事后,有人赞许其维权没有错,也有人反过来肆意公布其私人信息,让她也体会“社会性死亡”的滋味。

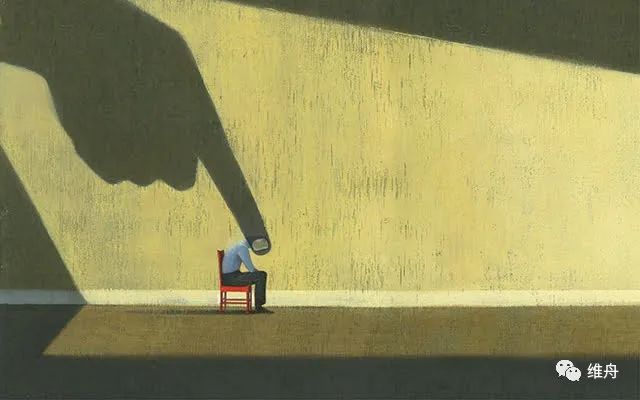

不难看出,这两起事件实际上都是

以舆论曝光为武器,所谓“社会性死亡”说到底就是通过让对方丢脸出丑,来施加强大的舆论压力

。虽然最后都出现了反转,但这样看似细小的“误解”竟然能发酵成一起广为人知的公共事件,并不仅仅是无聊路人的狂欢,而是因为刚好引爆了权利意识高涨的一代人所关心的种种议题:女性所受的情感侵害、熟人强奸、性骚扰……如此等等,正因此,它才能激发出如此强烈的共鸣,让人们卷入进来探求真相。

值得注意的是,这两起事件最终的裁决,都取决于证据:

如果没有那些截屏、语音、监控,被指控一方将很难自证清白,因为这些原本都是私下发生的个人事件

。

不仅如此,虽然这些指控涉及到强烈的权利意识,但与此同时,这些争议和诉求,

当事人首先想到的却不是诉诸法律手段,而是想施加舆论压力,让对方出丑丢脸

。这又是出于一种什么样的社会心理呢?

在这些事件发生后,很多人都谴责卷入其中的网民狂欢,因为他们在事实未明的情况下,助推事件发酵,以伤害当事人为代价,让背后的媒体和资本力量收割流量。

这种偏重道德批判的观点颇具代表性,中国政法大学传播法研究中心的学者邓坤伟就撰文认为,“社会性死亡”之所以颇具威力,就是因为

推波助澜的传播主体缺乏责任

,“以泄私愤为目的,发布不实信息,让他人陷于‘社会性死亡’的处境,本质上是以追求正义为幌子,裹挟社会情绪,侵犯他人人格权的行为”。

但是且慢,问题真的只是这么简单吗?这中间当然有人看好戏、有人落井下石,但更多人恐怕并没有什么恶劣的动机,而很可能是真诚地相信自己所做的是正当之举。

从事后来看,也许罗冠军的前女友是有泄私愤的嫌疑,但那位清华学姐在看到监控证据之前,无疑相信自己是通过维权反击性骚扰,信息的“不实”也是事后才知道的。

宽泛地提出道德要求,并不能厘清其中的分歧,给人们的行为提供有效的指导

,因为人们当初这么做的时候,很可能本来就并不认为自己是“以泄私愤为目的,发布不实信息”。

这其中真正的关键,在于中国社会普遍存在的公私不分

。也就是说,一些本来应该是私领域的事,进入到了公领域,从而侵犯了对方的隐私权和个人名誉。在这里,当事人清楚知道,将私人事务公开化的结果,将造成对方的“社会性死亡”,但仍然选择这么做,这不仅是因为他们将实现自身的正义看得比对方的权利更重要,也是因为中国人本来就缺乏公私分明带来的隐私观念和权利边界意识。

就算是在欧美,隐私权的理念也是直到19世纪才真正形成的,并且局限在最发达的少数地区,最初是社会地位的一种象征。因为在任何一个传统社会里,每个人都生活在他人的眼皮底下,家里根本没办法为每个人都提供单独的隐私空间,甚至公共空间和私人空间经常混在一起——例如小作坊的老板就在自己家里劳动,正因此,《私人生活史》一书强调,“

在家工作的人并没有真正意义上的‘家

’”,因为他们的家并非一个排除了公共活动的纯粹隐私空间。