提示

:

点击上方

"

网剧帮

"

↑

与互联网影视人在一起

【每一条微信直击网络影视产业】

文 | shadow

然而近两年,《暗黑者》《余罪》《法医秦明》等在视频网站“余烬复燃”,烧红了整个网剧市场,也带动悬疑剧重回荧幕焦点。

近期《白夜追凶》与《无证之罪》的大火,获赞无数,罪案剧再度成为电视行业焦点。从编剧到市场,这两部剧被拿来反复对比。究竟是这两部剧的成功,还是悬疑剧被压抑了太久?

这个市场沉寂多年,它们如晒得焦干的毛草,只待星火即可燎原,究竟培育了这片市场的土壤下,埋藏了怎样的观影心理呢?笔者认为,

从观影心理出发,才能找准市场定位,毕竟剧也好,节目也好,最终面对的,还是人性最深层需求。

反思生活逻辑,也许日常的生活是这样的:人们在生活中维持了极力平衡,世界大磁场把正负两极排得均匀妥帖,我们在偶尔的幸福与偶尔的失落中拉扯出生活的平常心。

而此时的悬疑剧,对于观众来说,就像投入沙丁鱼池的一尾鲶鱼,人们希望看到它横冲直撞,把一泓死水颠覆得热火朝天,以完成人们藏在心理的,对于日复一日生活的革命性反抗。

这种革命性反抗区别于恐怖片,对比悬疑片与恐怖片,悬疑片并不追求对恐惧的极致体验。恐怖片的心理机制也许来自于弗洛伊德的洞察,他认为人的内心深处都存在攻击本能和死亡本能,毁灭一切的释放感后、才能获得真正安详。

而悬疑剧的心理机制也许不在于释放,而是在于吸引与平衡。

吸引毋庸置疑,它要把剧情、节奏做成挂在眼前胡萝卜,你一路狂奔追食它,编剧只在最后才松开诱饵让你饱餐。

但这只是悬疑片合格的必要条件。

一部优秀的悬疑剧,可以在剧情、观众期待、善恶的阀值、真实与虚构之间,营造出一种奇妙的平衡。

观众在观影过程中享受到不同于生活常态的平衡,它始于剧情悬念,终于期待满足。

以近来大火的悬疑剧为例,来谈谈悬疑剧的三重平衡是什么。

扣是悬疑剧的基本元素,扣越多,不一定剧更好,但是好剧绝不能只有几个扣。

扣子要能扣上能松开,剧集里,编剧导演玩转节奏、铺陈气氛、调动情绪,全看扣松扣紧,扣密扣疏。

《白夜追凶》的扣排得还算密。悬疑剧无非两类,一类是一集(或几集)一个案子,案与案之间,拿人物和不甚明晰的主线勾连;一类如《白夜追凶》,全剧案件的终点只有一个,不管枝桠多少,它需要完成的,是把开头的案子给破明白了。

《白夜追凶》在开头就密集安排了一组小扣,这些小扣坠在碎尸案的大扣里,看似不起眼,却对全剧节奏气氛的调动,起到了重要作用。

扣1:

嫌疑人已经确定,剧情要如何发展

。

开头就交代嫌疑人的悬疑剧并不多,嫌疑人,哪怕是怀疑错了的,也多是在中段出现,为缩小注意力的宽度而设。开头,关宏宇已被确定,全剧最大的扣似乎已结,却峰回路转间,演绎了一出大戏。

扣2:

片头给关宏峰安排了一个王熙凤式的出场,未见其人,先闻其名。他是警队菜鸟心中的偶像,却莫名不再担任支队长。满城公告的通缉令,在案发现场却被判定为不合时宜。编剧越是垒砖,观众越想踮起脚尖来看主人公的出场。

扣3:

法医是嫌疑人的妻子,前支队长是嫌疑人的哥哥,法与情的碰撞似乎在所难免。

扣4:

一句乌龙式的“又是左手”,周巡对于关宏峰的防备,关宏峰接到的神秘外卖电话。

以上4个扣,部分地在关宏峰关宏宇的同台登场中得到部分解答,而新展开的故事里,又在旧扣上搭了新扣,观众的心态,在疑惑的解答与新疑惑的展开中,不断得到满足,这是第一重的平衡。

善恶阀值之间的博弈在当代影视剧中已面目模糊,制片方和观众达成了对人性的基本默契:

至善之人与至恶之人基本是不存在的

,破案片中善恶的彰显与冲突是主旋律,警察扮演猫,罪犯扮演老鼠,猫捉老鼠。能捉住老鼠的固然是好猫,但这个好仅就业务能力而言,

不管罪犯还是警察,都要极具人格魅力。

手腕极狠、城府极深的周巡,办案起来可毫不含糊,还有窝藏嫌犯、误杀同事的关宏峰,“身背”命案、吊儿郎当的关宏宇。

人物不再非黑即白,而是灰色色调。

孔子说的“亲亲相隐”谈的是真犯罪,这是特有的中国式思维。关宏宇是否真的犯罪了,谁也不知道。可是关宏峰利用职务之便,为弟弟伸冤翻案,多少有些“不合法”。

然而不管探案剧怎么“灰化”人物,探案剧依然逃不开善恶的内在张力,牵引观众期待的,还是善恶之间的搏斗,

这基于人们对于“善有善报,恶有恶报”的朴素价值观的投射很难从探案剧中隐退,这也和此类剧的基因有关。

观众的喜怒哀乐,随着人物的善恶走向而起伏,关宏宇在日常生活中体现的率性以及他可能是被冤枉的设定,关宏峰为了弟弟伸张正义铤而走险,这些剧情之所以牵动人心,本质上在于他们是“善”的,所以观众才会真的关心他们的生死存亡,为他们每一次“露馅”而捏紧一把汗。

周巡作为警察,曾一心想要破坏关宏峰的破案,似与观众期待相悖,但是他忠于职守,一心破案,具备了作为警察的“善”,所以同样能牵动观众的期待。

总之,作为一部面向大众的悬疑破案剧,它需要将善恶的阀值调整到符合观众期待的区域,方能获得成功。

这是第二重动态平衡。

真实案件改编这两年掀起热潮,《解救吾先生》、《湄公河行动》这些真实案件被搬上屏幕后,获得了一定成功。在《白夜追凶》中,观众也发现了真实案件的投影。他们被改头换面后,依然难逃观众的法眼——观众对于真实案件抱有极高的敏锐度。

笔者曾为一名法治专题片编导,入职第一天,制片人就告诉我们,虽然探案剧通过编剧之手,可以编得比电视专题片精彩得多,但是专题片的最大魅力,来源于它的真实,这是任何表演无法替代的。

悬疑破案剧在真实与虚构之间,架起了一座桥梁,这座桥小心翼翼配平着关于剧情、观众期待和善恶逻辑的化学方程式。

观众一面用现实的常识和善恶逻辑去拷问剧,让剧的编写必须贴地飞行,另一方面,观众希望悬疑剧有一条异于生活的逻辑主线,于是在观赏过程中,对于剧情、节奏等又抱有较高的期待。

本格推理的智力游戏,基因里缺乏人文与社会关怀,当穷尽了罪案类型后,渐呈式微趋势。

《白夜追凶》对比《无证之罪》,虽在人物设定、节奏推进上显得更引人入胜,但是在社会关照上却稍逊一筹。当然我们不能苛求面面俱到,《无证之罪》的社会派推理也同时牺牲了一些可看性。

真实与虚构,构成了悬疑剧的第三重平衡,这平衡囊括了剧情、善恶与期待,变成对一部剧打分的最后一栏——综合评分。

延伸阅读:

如何拍一部9分的悬疑罪案剧?

在如今各种剧满天飞的情况下,从业人员又如何拍一部走心的高分罪案剧?

读娱丨yiqiduyu

文丨毛利小二郎

9月的国产罪案剧让长期浸淫高品质英美剧中的观众买了账,关键是,其中的《白夜追凶》还是“正规军”。

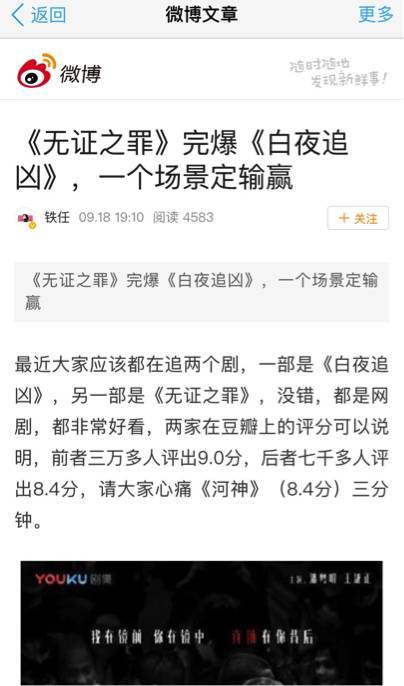

目前,两部悬疑罪案剧《无证之罪》和《白夜追凶》的豆瓣评分都相当不俗,可以说这两部巅峰罪案剧的出现,提升了观众对国产剧制作水准的认知——不过,相比较之下,《白夜追凶》则要更胜一筹。

《无证之罪》是由电影制片人韩三平担任监制,制作团队有丰富的电影拍摄经验,所以这部剧有着电影的美感,但是《无证之罪》整体是单个案件描述,对人物心理、细节描述会更着重,但整体较压抑,加上节奏稍慢,对于观众而言这剧显得有些“磨叽”。不过还好,8.5的评分也证明了它的一定实力。

而《白夜追凶》双线并进,主线剧情为双胞胎弟弟洗刷冤屈,副线小单元案件侦破。双线融合谜团和线索,再加上节奏快、烧脑,观众每隔几集就能爽一下,持续的刺激,引发全民热议,也体现了这部剧的高水准。超过3万人参与的豆瓣评分,《白夜追凶》也能经受住考验保持9.0的高分。

两部剧同时出现在9月,难免会被比较,读娱君也从几大方向进行了对比:

平台播放量、评论量:《白夜追凶》7.8亿播放量、3.6万评论;《无证之罪》1.5亿播放量、1.1万评论;

豆瓣评价量:《白夜追凶》35347人评价,5星打分62%;《无证之罪》8706评价,5星打分44.3%;

微博话题阅读量:《白夜追凶》2.7亿阅读;《无证之罪》1.6亿阅读;

百度指数近七日指数:《白夜追凶》整体搜索指数36万;《无证之罪》5万;

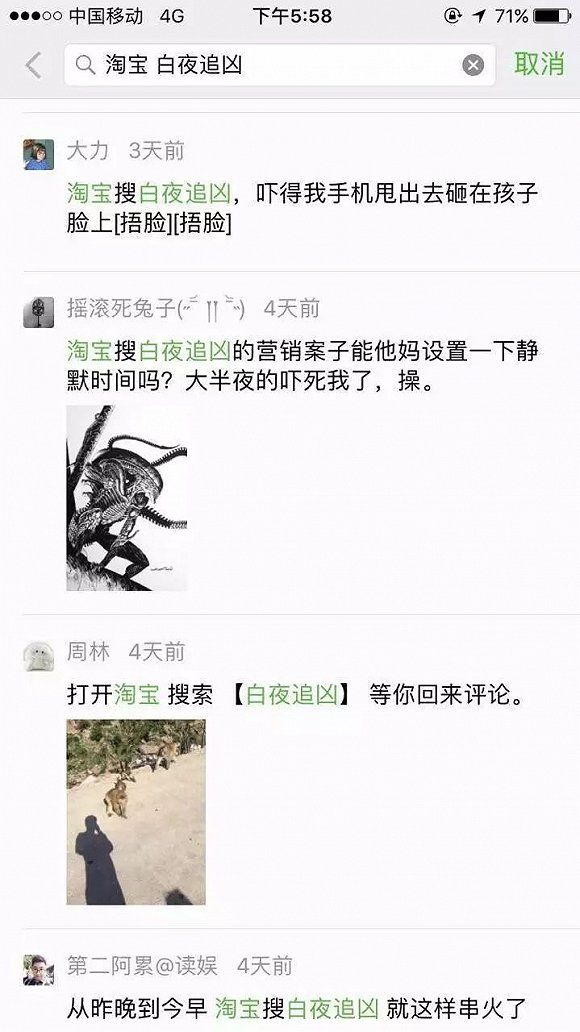

宣发营销:《无证之罪》除了主打“烧脑”之外的公关稿之外,似乎都稍平一些;而《白夜追凶》则较注重话题营销,尤其9月14日的#上淘宝搜白夜追凶#更是在社交平台刷屏,更是登陆微博话题热榜。

(读娱君朋友圈好友集体刷屏)

(微博热榜)

撇开制作、剧情、演员、导演的比较,目前呈现出来的,不管是从平台播放量、讨论量,微博阅读,豆瓣打分,百度搜索指数还是营销话题,都可以看出,网友都是在给《白夜追凶》打call。就连《无证之罪》借着《白夜追凶》热度发的宣传稿件下面,也都是为《白夜追凶》打call的网友。

其实,如果不是因为剧情节奏稍慢,遭遇到同期质量较高的《白夜追凶》,《无证之罪》还真有可能飞起来,可惜,没有如果。

话又说回来,在如今各种剧满天飞的情况下,从业人员又如何拍一部走心的高分罪案剧?下面,读娱君就从《白夜追凶》方面简单分析一下。

推理走心:超越英美剧的套路

《白夜追凶》除了浅层的打光、道具、造型被称“走心”以外,剧中最体现技术含量的推理也滴水不漏。

编剧早年是律师,后来成为了罪案小说作者,2004年的时候成立了犯罪剖绘爱好者团体“指纹·犯罪研究工作室”,对大量案件进行了研究讨论。有这种专业的犯罪研究团队做支撑,剧中的推理丝毫不比热播美剧《犯罪心理》差。

与英剧《神探夏洛克》之类的神探模式也不一样,剧中各位刑警也都是有血有肉的平常人,有同事之间的关系矛盾,有兄弟之间的怀疑,人性的不完美也是剧中的调味料。