来源:

简书

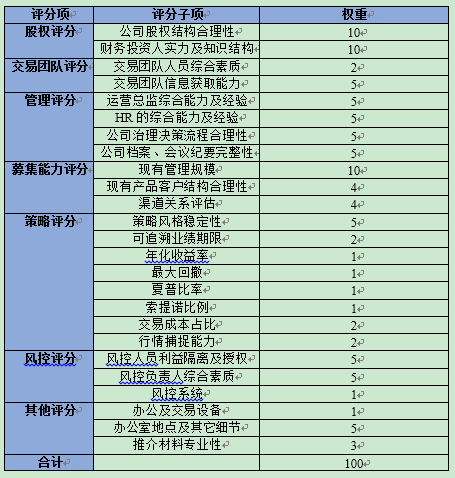

私募管理人尽调评分标准

文章从股权结构、交易团队、管理水平、募集能力、策略、风控及其他项进行评分。本文为第三篇,着重介绍策略、风控及其他项。

鉴于目前国内市场的情况,策

略这一块的评分可以说是——完全不重要!是的,完全不重要。

笔者其实有些搞不懂大家为何那么热衷于去讨论策略,还编出那么多所谓的指标来佐证和比较。说句不客气的话,讨论这些问题纯属在浪费时间。

原因如下:

1、你可能没办法知道私募给你提供的数据是否真实;

2、就算你能知道这些数据是真实的,你也可能没有办法知道该私募全部产品的表现,你拿到的可能仅仅是他所有策略中看起来最漂亮的那只;

3、就算你能拿到该私募所有的产品数据,并且都表现良好,你也不大可能知道策略的底层逻辑,如果不知道这个,那么你就无法判断这家私募是冒了多大的风险(别跟我说回撤,回撤和风险完全是两回事)来取得这样的业绩的,如果你不能知道风险,那么它的收益有多高,有多平滑根本没有任何意义;

4、就算这家私募大发善心把所有策略的所有底层逻辑都告诉你,你也不大可能对策略未来表现有任何高于普通人的见解,一个策略衰退后能否继续使用?衰退到多少要下架?下架的策略还能再上架么?为什么能(或不能)再次上架?不同策略之间要如何配比?是否要根据产品净值作调整?如何调整?参数要不要变?怎么变……相信我,即便是对于开发这些策略的人来说,以上问题也是抓破头皮的(不管该基金经理在你面前表现的多么淡定和睿智,只要你问出这些问题,然后仔细观察对方的微表情,你会知道我说的是对的);

5、就算你把4的问题都解决了,私募也不大可能持续告诉你他所有新开发、新上架的策略底层逻辑,而你不知道新策略进展的情况,也就无法判断后面的净值表现;

6、如果你把以上5个问题全部解决了,那么恭喜你,我对此无话可说。

另外,还有一个

最重要的原因:如果你重视策略表现,那么你最终会倾向于选择那些看起来“表现好”的策略,并会因此而获得“虚假的安全感”。

以我个人的经验而言,这种安全感本身就是风险,因为它会在关键时刻误导你的决策。

说了半天,那策略部分我看什么呢?这一块很轻松,我主要跟基金经理聊以下几件事:

首先,我希望能够找到风格稳定的基金。

如果你是趋势,那么趋势来的时候你要能抓住,没趋势的时候一定要亏钱,反之亦然。

其次,我会留心观察基金经理的个性是否与策略相匹配。

例如信念坚定的人做趋势策略或者价值策略(不带杠杆)我更放心,而套利类的策略则需要更谨慎一些的性格。

第三,我会关注收益回撤比或者夏普或者其它类似指标是否正常。

如果指标出奇的好,那么我会问更多问题以便找出背后的原因(如果基金经理只跟我强调他有多么英明神武,那这本身就能说明很多问题了)。

最后,我会重点关注基金经理的资金管理策略。

问这一块的问题一般不会被赶出去,我可以通过他对资金管理的理解,来推断他对市场本质的理解深度,不同的策略要搭配不同的资金管理,如果连这件事情都还没搞清楚的话,我是很难说服自己掏钱出来的。

另外,如果时间允许的话,我还会关注一下交易成本占总盈利的比例,以判断该策略是否在用更高的交易成本换取更稳定的收益曲线,以及这种交换是不是对投资人有利(这种交换对经纪商肯定是有利的,对私募基金管理人也很可能是有利的,对投资人则未必)。

策略这一部分不值得投入太大的精力去关注,我曾经私下里吹过一个牛:如果有一家私募可以在其它方面全部达到满分,我可以完全不看他的策略就把钱投给他。

相对于策略,我更愿意相信风控带来的安全感。

风控部分的权重是11%,这里是不包括策略本身的风控设置以及基金经理主动的风险管理措施。它特指的是专职风控人员这一块内容。

在风控相关部分的尽调时,我会请对方提供首席风险官的背景资料以及公司对他(她)的书面授权,并会详细了解首风的背景、股份占比、关联关系等内容。目的只有一个——

看看首风在公司到底有多大的“话语权”。

从过往经验来看,这一块得到的反馈通常都不乐观,目前的现状基本上是操盘的是老大,风控属于“下属员工”,而且通常都没有公司出具的书面授权(在我个人看来,如果是遇到这样的情况,风控部分的得分就基本归零了)。风控最大的价值就在于老大昏头的时候能够“把车刹住”,我们对风控的所有考察都是基于这一点,100%做到当然是不可能的,但是99%肯定比98%要好。

一个私募理想的风控体系是这样的:

1、首风是专职的,并且在公司的“辈份”越高越好;

2、首风获得了公司盖章的书面授权,约定首风在风险控制上做的任何动作,都可以免责;

3、书面授权中约定,如果首风不作为,要承担责任(要有具体赔偿数额或比例);

4、首风的工资要足够高,奖金要足够低;

5、首风最好有期货公司或配资公司风控经验;

6、首风与交易策略的细节有效隔离(如果能够与交易人员在不同办公地点那就更好了);

7、首风对流动性风险理解深入;

8、首风最好是女性,35岁以上,并且受过高等教育(任何“江湖气”在这里都是败笔)。

此外,我们喜欢那种个性死板、较真甚至有些木讷的首风。他要对“如何从市场里赚到钱”这件事完全没兴趣,能够主动做到不看、不听,对交易策略知道的越少越好。一个对交易着迷的首风我是不大放心的。能做到身在私募而不关心交易,这份儿定力实话说是非常反人性的,如果各位私募基金老板遇到这样的人,千万别犹豫,高价收了吧,他对于公司的价值会远超您的想象。

关于

风控系统,最重要的是稳定,

不管是墨菲定律还是我的过往经验,风控系统(或者交易系统)往往在行情最大、你最需要它的时候出问题。因此

灾备、日常“火灾演习”等等都是必须的。

这里罗嗦一句“火灾演习”,大部分私募其实不太重视这一块,毕竟平时大家都很忙,压力也很大,火灾(股灾)这种事几年都碰不上一次(老大一般都会倾向于认为自己英明神武,会提前闻到风险的气味并撤退)。所以当真的碰到的时候,临场的表现往往就很糟糕。在演练时,应该事先假设出一些“极端情况”,比如:

1、老大(首风)在飞机上;

2、公司交易系统断线、停电;

3、所在区域手机信号中断;

4、关键岗位员工老婆生孩子;

5、地震、火灾(全员必须立刻撤离公司,但此时出现大行情);

6、市场“肥手指”;

……

演练的时候要把这些极端情况分类做成卡片,然后随机抽取(可叠加不同类型的多种情况),并用秒表计时评估从“事件发生”到“撤离至安全地带”需要花多少时间。演练内容事先不得告知一线员工,并将演练结果与风控人员奖金工资挂钩以提高“实战感”。

当前的现实情况是:我所在的机构先后收到过至少200家私募机构的路演资料,没有一家主动提及他们有做风控应急演练,在尽调过程中也没有看到过谁家能够提供其应急演练的书面(或图片、视频)记录,通篇都是在宣称自己的策略有多棒,自己的业绩有多好,自己的团队有多牛……

其它部分,8%的权重。

设置这一项主要是用来查缺补漏,或者说给总体印象分一些权重。因为在与私募基金交流的时候,如果留心,总会发现一些不能够量化的闪光点(或者槽点)。而你在潜意识中,总是隐约觉得这些点与这家机构能否持续盈利有某种因果关系。目前能够想到的主要有以下三个方面(欢迎大家一起来发现更多):

1、办公及交易设备

这一块权重不大,我们一般主要留心观察办公室的整洁(有序)程度、服务器跳线、交易设备管理等等。这里吐槽一下某量化私募,当时我们进场调研,看到该私募安排了独立的交易室,透明玻璃门、密码锁,并宣称交易是严格隔离的,这个门的密码除了交易人员就只有老大有,其他人都不可以进来的。就在我心里对这家私募升起一丝好感的时候,我发现了在公共办公区域有一台与交易室服务器一样的机器。

“这台是干嘛的?”

“这台是我们的新上线的策略,正在调试,有一点bug。”

“实盘么?”

“实盘。”

“是公司自有资金还是基金的资金?”

“基金的,策略已经正式上线。”

“那为啥没放到里面去?”

“这套策略还有一点小bug,放在外面交易方便策略人员实时维护。”

“额……好吧!”

2、办公地点及其他细节

私募在哪里办公很重要么?很重要。

目前私募大多出没于以下地点:交易所附近小区公寓、地铁附近老式商住两用楼、地铁附近非甲A写字楼、郊区别墅、CBD甲A写字楼(合租)。

选址本身是一件很重要的事情,它会影响员工和客户对公司的第一印象,比如一个初创型的私募如果选在郊区别墅,那么除非他能够开出足够高的工资,以至于员工都可以每天开车上班,否则将会面临一个很大的困难——招人。

郊区的问题是偏,比如你在上海浦东的郊区,那么住在浦西的人是不大可能每天坐两个小时地铁去你那里上班的(工资多加2000块都没用),这样你的“潜在员工”选择面就小了很多,即便是你的核心员工都住在附近或者自己都有车,这件事对公司的影响还是非常大,因为你会面临非常高的“非核心员工离职率”,这个指标高了之后,你将会把相当多的经历用在招聘、面试、培训、衔接等等琐事上面,如果你即将有一场重要的路演,大客户已经在路上了,这个时候你的保洁阿姨走过来说要加工资,否则就辞职不做了,还跟你唠唠叨叨的说一大堆理由,求此刻你的心理阴影面积。