自古以来,中国人就崇拜所谓的智者,迷恋有智慧者的种种出人意料的行为。尤其是前者在铲除敌对势力时所运用的智慧和计谋,所谓的计谋被看作是政治智慧的重要组成部分,政治家用奸用计也被认为是可以容忍的,即便结果如何酷烈。最高境界是不费吹灰之力便取对方首级,杀敌于无形之中。这类故事往往使闻者津津乐道,从而被记录在籍以供广泛传颂。春秋时,齐人晏子以二只桃子设计谋杀三位有名的武士,是这类所谓智慧故事的极致。“二桃杀三士”的故事,从汉代起便出现在画像石、壁画之中,后渐稀少,固原北魏漆棺画中出现的“二桃杀三士”的画面,可能是故事的最晚表现。

[1]

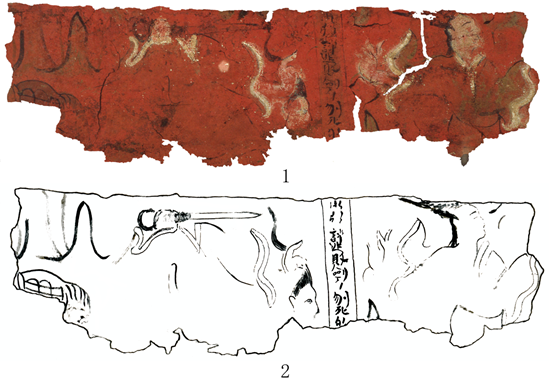

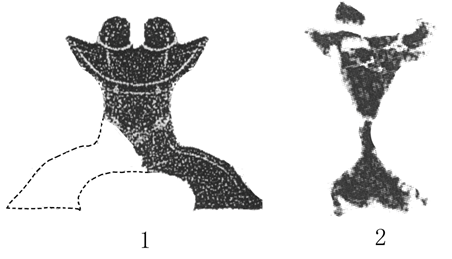

固原北魏漆棺画有一块漆画,画面残长22厘米,宽约6.5厘米(图一.1、2)。原处于漆棺画的位置已经不清楚,经过仔细比对,似乎与漆棺侧板的画面风格有所出入,没有合适的位置可以安置。漆画侧板的上部是孝子故事,中部有侍者直棂窗,下部是一些射猎场面,这幅故事画并无与之相匹配的地方。

画面底色为红色,左起是两座高耸的山峦,山峦画法,与右侧板山峦画法近似,那么最有可能是左侧板的某一部分。山峦用墨线勾勒,中间填一些黄色,一些墨线隐现,显得有些零乱。山峦下有一匹马,马的下部已经残缺;上部由墨线勾勒出轮廓,身涂黄色。画面中有两人物,两人中间存榜题一行。左侧人物左手持一环首刀,环首刀横于颈部作自刎状,而右臂前伸,手抓长发,已经将自己的头颅提在手中。前有一行榜题,榜题在墨线框中,“開疆譂(惮)逃(桃)败自刎死时”。榜题右侧一人面向右侧,面部涂白,长发飘起,身着广袖,左臂弯曲前伸,右臂略曲,手中托一物,圆形上似有叶,应为桃子。

榜题稍缺字,完整的内容当为“田開疆譂(惮)逃(桃)败,自刎死时”。画面及榜题皆不完整,似“二桃杀三士”故事,如是右侧应该有较完整故事的榜题。当然,如果真是这样的排列,似乎与漆棺上孝子故事的叙事次序有所不一,孝子故事画是从左向右发展,“二桃杀三士”故事只能理解为他们共处同一画面之中,时间顺序并不那样明显,虽然实际发生的故事是有时间先后关联。

晏婴是春秋晚期的齐国丞相,涉入政坛五十多年,历经齐灵公、齐庄公、齐景公三朝,有许多关于他智慧的言论、故事。这些言行大都记录在《晏子春秋》这部书中,“二桃杀三士”的故事是其中最著名的故事之一。故事的情节曲折复杂、跌宕起伏,极具戏剧性,在先秦故事中称得上是人物关系最为复杂的。为使讨论方便,这里简要地叙述一下故事的基本内容。齐景公时代,手下豢养着三名重要的武士;公孙接、田开疆、古冶子。三人自恃武功盖世,并不将朝臣放在眼中,晏婴经过时,他们并不起立致敬,视若无睹。他们的傲慢使晏子产生除去三人的意愿。晏子向齐景公谏曰,此三人对上毫无君臣之义,对下无长率之人伦,内不禁暴,外不可使敌曲服,是危国之器,还不如铲除他们。景公看法相同,只是担心三人勇力过人,恐有闪失。晏子遂生一计,请景公使人奉上两个桃子,让三名武士“计功而食桃”,功高者得食。首先公孙接起身拿桃,接着田开疆也报功挑桃,古冶子虽然没能拿到桃子,却说了一段话,让公孙、田二人羞愧难当,拔剑自刎。古冶子意识到二子已亡,自己独生则不仁不义,不死则是一种无勇的表现,接着也自杀身亡。通过大段的人物独白进行事实和心理描写,故事的起伏曲折,完全出乎主人公们的预料,却在晏婴的掌握之中。当使者向景公复命称“已死矣”,“公敛之以服,葬之以士礼焉。”

[2]

三士最终以士礼厚葬。

虽然《晏子春秋》记载了“二桃杀三士”的故事,但这个故事却并不见于除此书之外的任何先秦文献。今传本《晏子春秋》共有八卷,分“内”、“外”两部分,“内”有“谏”、“问”、“杂”三篇,各分上下,“二桃杀三士”在“内篇·谏下”中。《汉书·艺文志》著录有《晏子》八篇,在儒家类。

[3]

也就是今本《晏子春秋》,此书内容庞杂,成书时间争议颇大,有所谓战国至六朝的说法。

[4]

根据郑良树的研究,《晏子春秋》最早材料可能是战国初年形成的,有的比《左传》早,有的晚于后者,另外一些材料则属于更晚年代编入。

[5]

刘向在《叙录》称:“其书六篇,皆忠谏其君,文章可观,义理可法,皆合六经之义。(略)又有颇不合经术,似非晏子言,疑后世辩士所为者,故亦不敢失,复列以为一篇。”

[6]

该书今本是经刘向搜集整理编订而成的。若干片段也曾出现在西汉银雀山一号汉墓、双土堆汝阴侯夏侯灶墓的竹简中,

[7]

是西汉文帝、武帝时代遗物。不过,其中并无“二桃杀三士”的内容。今本《晏子春秋》的内容有学者与若干历史文献进行过比勘,《左传》采录过二十多则有关晏子的言行故事,

[8]

但“二桃杀三士”的故事并不在其列。虽然司马迁在撰写《管晏列传》时详细参考过《晏子春秋》的内容,司马迁在写晏婴列传时十分简短,在众多晏子故事中主要选择两个故事,晏子侍驾和晏子使楚。可能司马迁觉得这两则故事最能反映晏子谦逊、机智的品格,从叙述中已经完全突显了晏子作为智者的才能,并不需要冗长的其他故事。但他并没有采用“二桃杀三士”的故事作为晏子列传的一部分。

[9]

或许司马迁觉得晏婴这样的行为有损其“贤相”的声誉,并不符合他所仰慕的晏子形象,也不能获得社会的认可,因此不予采信。简而言之,前秦史籍中几乎没有人提及晏子“二桃杀三士”的故事。

田昌五经过研究认为《史记》中的孙武即《晏子春秋》中的田开疆。

[10]

张澍在《世本辑注本》指出,左传昭公二十六年(前516)中的一个人物陈子武即田开疆,在齐鲁炊鼻之战中曾经出现:

“(鲁)师及齐师战于炊鼻。(略)冉竖射陈武子,中手,失弓而骂。以告平子,曰:“有君子白晳鬒须眉,甚口。”平子曰:“必子彊也,无乃亢(抗)诸?”对曰:“谓之君子,何敢亢(抗)之?”。

[11]

张澍称:

《左传》无宇子三:开、乞、书。开,字子彊,是为陈武子。炊鼻之战,冉竖射开,中手,失弓而骂,当即《晏子春秋》所谓田开疆也。

[12]

邢义田在河南南阳出土的一块画像石中的画面上找出两个榜题,榜题虽已残阙但仍可辩释出“公孙挟”、“陈闿强”。公孙挟即公孙接,接、挟可出通假;陈闿强亦通田开疆。

[13]

今传本经过西汉大儒刘向的重新编纂,刘向编辑过程中使用了一些当时人所不知的材料,其中或包含着“二桃杀三士”的故事。

类似的故事明显与晏子宽容大度的言行、故事有不相吻合之处,受到后世的质疑。传诸葛亮曾作《梁父吟》:

步出齐城门,遥望荡阴里。里中有三墓(坟),累累正相似。问是谁家墓,田彊古冶子。力能排南山,文能绝地纪。一朝被谗言,二桃杀三士。谁能为此谋?国相齐晏子。

[14]

三位勇士文能“绝地纪”,武能“排南山”,竟然被谗言构陷,造成二桃杀三士的结局,诗中明显同情三位勇士,似乎并不认同晏子这样的计谋,直接称之“谗言”。元人于钦在介绍临淄“三士冢”时引用传诸葛亮的《梁父吟》,并称“或曰晏婴,贤相,岂有杀士之名?盖曹操既杀孔融、杨修,又送祢衡荆州,假手黄祖。三子者,天下之望也。”

[15]

并称天下因诸葛亮的这首《梁父吟》才知道《晏子春秋》的故事。李白在《惧谗诗》中有“二桃杀三士,讵假剑如霜”

[16]

的诗句,替三士抱不平,假言如剑亦能杀人。

虽然晏子以二桃铲除三位勇士的计谋,并不符合汉代儒家对晏子圣贤形象的期待,但是故事本身却反映出春秋晚期国君、卿大夫、士等阶层的矛盾、斗争和当时的惯例。这类矛盾和争斗贯穿于整个春秋战国时期,一些惯例也明显具有时代烙印。春秋时期“礼崩乐坏”在世俗社会中的表现就是以血缘为纽带的政治体系崩溃,各阶级升降互动成为常态,而最值得注意的层级就是“士”。

春秋战国时期,“士”因恃功傲慢为君主所不容,谗言杀人几乎是权力斗争的常态,但每一次惨案的背后都是矛盾长期累积的结果。杀人事件的动因并不像表露出来的那样简单明了,其与士阶层的流动与作用密切关联。

中国古代最早所谓的“士”就是指武士,经过春秋战国时期激烈的社会变动,然后再转变为文士。

[17]

顾颉刚曾有一段论述:

吾国古代之士,皆武士也。士为低级贵族,居于国中(即都城之中),有统驭平民之权利,亦有执干戈以卫社稷之义务,故谓之“国士”以示其地位之高。(略)然战国者,攻伐最剧烈之时代也,不但不能废除武士,其慷慨赴死之精神且有甚于春秋,故士之好武者正复不少,彼辈自成一集团。

[18]

春秋后期贵族的没落,促使士的地位不断下降,新兴的庶民阶层地位不断提升,在升降之间,士的阶级获得重构。随着士阶层的扩大,战国时,形成了“士无定士”的局面,大量的士人并无相应的职务或职位,相反“士”即成他们固定的职业。据许倬云称,由于士的身份为大夫的家臣和武士,虽然人数众多,但地位卑下,不足称道。

[19]

此外,“士”在思想上也出现分化,一些人思想活跃,另一些人则固守既有的传统。春秋时代,一方面是“礼崩乐坏”,但另一些人在实践中却特别注重繁文缛节。宋襄公在与楚军的泓水战中所表现出的大度仪态,遂成为教条主义的笑柄,而宋襄公则深以为作战应遵循古礼,虽死而无憾。当时有类似想法的人并非只有宋襄公一个。晋军在与齐顷公追逐战时,齐顷公不忍射杀追车的君子而被绊住,后者逢丑父以君子之礼命顷公玄华泉汲水来喝,顷公借机逃脱。

[20]

这些都是代表尊礼重信的极端事例。貌似愚昧的举动,都是和当时君子应具备的高度文化教养有密切的关联,这些都不能简单地完全从实用主义社会变革的角度获得理解,而是要从古代学术思想的视角来讨论这种思想。

[21]

即使在激烈的战争中,交战双方还保持非常高的对等观念,当对方的地位高于自己,挑战者仍需保持谨慎,避免冲撞对方。在齐鲁炊鼻之战中冉竖射伤陈武子时,陈可能觉得是受到冒犯,开口便骂,冉的上司平子听了汇报之后,首先询问冉竖是否有所对抗。冉氏的回答十分有意思,称对方是君子,我怎么敢对抗。地位和荣誉对双方来说都是要特别强调的规则,“二桃杀三士”故事正是这类思想背景下的产物,晏子洞悉三士内心所秉持的标准,才唆使景公以二桃相邀。

赐功臣以桃子,并以此辨功劳之大小,在后世看来多少有些荒唐的事情,却真实反映出春秋战国时关于赏赐的制度。当时,军功赏赐办法有许多种,其中最多的是采用酒宴的形式,明确军士们获得军功的等次,以奖励有功的将士。大将军吴起曾向魏文侯建议举办这样的宴会,使将士们受到鼓励。具体做法是在宗庙中设置三排座位,军功最高者的将士被安置在第一排,使用珍贵餐具享用美味佳馐;获次等军功者,坐在第二排,餐具食物也是第二等;一些还没有建立功勋的将士,只能坐在最后一排,用普通餐具,食用一般饭食。采用这样近乎羞辱的方法激励将士,是当时军事家们最常用的办法,吴起的做法记录在兵法当中。

[22]

勇士们受到君王赐酒爵还有一个故事可以说明。《左传》襄公二十一年记载,州绰出奔齐:

齐庄公朝,指殖绰、郭最曰:“是寡人之雄也。”州绰曰:“君以为雄,谁敢不雄?然臣不敏,平阴之役,先二子鸣。”庄公为勇爵,殖绰、郭最欲与焉。州绰曰:“东闾之役,臣左骖迫,还于门中,识其枚数。其可以与于此乎?”公曰:“子为晋君也。”对曰:“臣为隶新,然二子者,譬于禽兽,臣食其肉而寝处其皮矣。”[23]

原来在襄公十八年(公元前555),晋伐齐,及平阳,州绰俘虏殖绰、郭最。此二人是齐国勇士。后因晋国贵族的内部斗争,州绰于襄公二十一年逃往齐国,在齐国朝廷上于齐国勇士比武,而殖绰、郭最等皆欲得齐庄公所设“勇爵”。州绰讥其为手下败将,可食其肉寝其皮。

据研究,春秋中晚期以下,山东关于士卒军功授爵位的资料极为罕见。后世注家不查,杜预注解云:勇爵是“设爵位以命勇士”。这里以“勇爵”误会为军功爵所致,杜正胜引日人竹添光鸿《左传会笺》认为“勇爵”是以赐勇士酒爵,而非爵位。用酒器“爵”来作为嘉奖勇士的礼物,近于二桃杀三士中的食桃,而非表示其身份的爵位。

[24]

《礼记》在“玉藻篇中”具体记载了受爵的程序:“

君若赐之爵,则越席再拜稽首受,登席,祭之,饮卒爵,而俟君卒爵,然后授虚爵。君子之饮酒也,受一爵而色洒如也,二爵而言言斯,礼已三爵而油油,以退。

”

[25]

《少仪》又称:“

客爵居左,其饮居右。介爵、酢爵、僎爵,皆居右。

”

[26]还有一些具体的行动:“小子走而不趋,举爵则坐祭立饮。”

[27]

这样的礼仪虽然记载较晚,但其礼节本身却是有较早的传承所致,大约是先秦礼学家们传习仪礼时的一些经验记录。西嶋定生亦曾举出《左传》庄公二十一年(前)“公请器,王予之爵。郑伯由始恶王”的例子,显示郑伯与周王之争的发端。给予虢公的明显是作为器物的爵。而赐爵本身就是关于饮酒的仪礼,制度化以后才成为一种表示身份性的秩序。[28]

这种赐酒聚宴的形式还有一个专门名词“赐酺”。所谓“赐酺”是酬劳有功之士的一种常态,是国举行庆祝活动时的重要礼仪。[29]除了向勇者赐酒爵外,山东列国也通过向军队中的勇者赏重金,来鼓励士气。西方所在的秦国,在商鞅变法之后,采用授予军功的爵位,勇敢的士卒不但有禄,而且有爵位,并以爵制禄,且富且贵。山东列国之所以亡,而秦所以胜,恐怕与是否实行军功授爵制度息息相关。[30]

春秋战国是一个人才流动的重要时期,社会的流动意味着每个人都可以通过自身的努力来改变其原有的身份,这一点对低阶平民非常重要。阶层的互动使得各国君主面临最大的挑战,既要人才为我所用,又要使其显示出最大程度的忠诚。随着人才阶位的提高,功绩卓著者的忠诚度总是受到君王的怀疑。如何判定能者的才干,表象的内容可以明确测试,并且《史记·商君列传》给军功卓越者赐以爵位:

有军功者,各以率受上爵;(略)明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。[31]

啇君之法曰:斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。官爵之迁与斩首之功相称也。[32]

由于封建的爵位原本是贵族阶层世袭,因此秦国平民因功进爵是非常大的进步,而其他国家则没有类似的举措。虽然这些举措出现在战国时期,但东方诸国基本上还是延续春秋旧制。

这时诸侯国的国君在封疆之内也并没有支配一切的权力,大部分国土要分封给许多卿大夫,与之共同管理。卿大夫也要分给家臣采邑地,治理结构是逐渐分层。阶级地位也是固定不变,等级、权力、责任、义务都有明确的界定。甚至衣食住行等生活方式,都由公认的规定所限制。后来社会动荡,当初的诸侯国君占有一切,封疆内的贵族完全听命于国君。[33]争权过程中,一些人胜利,一些人失败,成为常态。史墨曾对赵简子说:

“社稷无常奉,君臣无常位,自古然也。故《诗》曰:高峰为谷,深谷为陵。三后之始今为庶。主所知也。”[34]

士阶层的进一步崛起,扮演重要的角色。武力仅仅是贵族教育的一个重要的组成部分,另一内容是所谓的礼,以配合“国之大事,在祀与戎”的需要。所谓的“六艺”涵盖了文与武的全部内容。武士重要所看重的礼射,并非完全是军事训练,也包含着培养所谓的“君子”精神。[35]侠义则是其中的重中之重。

孟子时的理想状态则是:“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道。”[36]而关于士的责任、义务,孟子也有深刻的阐释:

王子垫问曰:“士何事?”孟子曰:“尚志。”曰:“何谓尚志?”曰:“仁义而已矣。杀一无罪,非仁也;非其有而取之,非义也。居恶在,仁是也;路恶在;义是也。居仁由义大人之事备矣。”[37]

其中仁义思想是构成士思想文化的核心,不义的理解是“非其有而取之,非义也”。孟子揭示的原则也是所谓义士遵循的根本。晏子充分利用三士的思想基础即他们的尊严感,而采用这样的计谋,三士当然也看出此计恶毒的一面,公孙接在看到两个桃子时:“仰天而叹曰:‘晏子,智人也!夫使公之计吾功者,不受桃,是无勇也。士众而桃寡,何不计功而食桃矣。’”公孙明显看穿晏子此计之要害,在士众桃寡的情况下,谦让是无勇的表现。公孙接、田开疆在听古冶子历数功绩之后,羞愧之心油然而生,并称:“吾勇不予若,功不子逮,取桃不让是贪也;然后不死,无勇也。”皆执剑自尽。古冶子面对此景亦曰:“二子死之,冶独生,不仁;耻人以言,而夸其声,不义;恨乎所行,不死,无勇。”二子因桃取节,自己哪里可以专桃,亦自杀。三士皆熟知关于仁、义、勇的贵族论述,并非只是有勇之辈。就知礼而言,行为平等,是礼教的重要原则。遇不义之事而至时,节制自己有擅长的勇武,杀身成仁,才是士的最高境界。国家对于勇敢之士也有善待的义务,墨子在谈到国有功士时称:

譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之贵之,敬之誉之,然后国之善射御之士将可得而众也。[38]

既然在国君那里不能获得“敬之、誉之”,又有二桃相谋,自杀显然是遵守固有观念的自然流露,而让后世之人觉得愚腐。

春秋晚期到战国,东方诸国在鼓励军功勇士方面并无多少变化,食桃、赐爵、赐酺、赏金是他们的基本策略。当然,春秋晚期以后,军队中的等级上升通道,已经有所开放,在战场上的功劳会受到嘉奖。郑国与晋国之间爆发战争,晋国的统帅宣布了奖励办法,其中包括土地、官位和对隶圉的释放自由,许多人因此社会地位获得提升。[39]

秦国在这方面显然走在列国的前面,尤其是商鞅变法实行军功二十等爵以后,与列国的差距不第霄壤。虽然“二桃杀三士”的故事多多少少让后人略感费解且疑点颇多,譬如三士的功勋方面,尤其是他们建立功劳的时间、地点等,或者仅以自视甚高的傲慢无礼,被看作是有生死威胁等等不一而足。但实际上故事背景,却真实地反映春秋晚期士阶层与国君、卿大夫之间的矛盾。晏子本人对士阶层并无好感,他曾经批评齐景公“县鄙之人,入从其政。”[40]反对士向上流动,在他所倡导的社会体系中,士“不滔”(即不傲慢)大夫,也就是士不该加入上层权力的治理体系。[41]仇视士似乎是晏子的基本立场,夸大三士的威胁,除之而后快,但是其正当性难以为后世所接受。

当然,如果从更广阔的范围内来分析晏子的行为,就可知他的这种担忧并非多余。田姓是齐国的贵族,其先辈为陈国厉公后人陈完,因陈国内乱奔齐,改姓田,田开疆当是由贵族降为武士阶层。齐景公晚期,田氏地位上升,最终掌握齐国政权,晏子时代已经看出其贵族与君室之间的矛盾,杀一以儆。

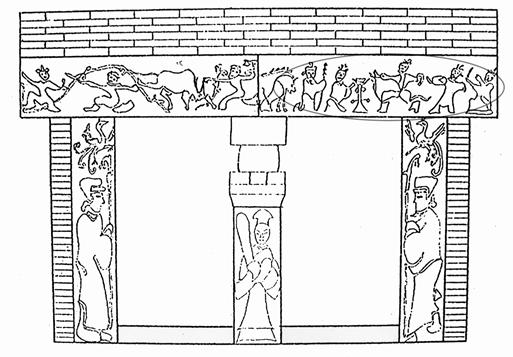

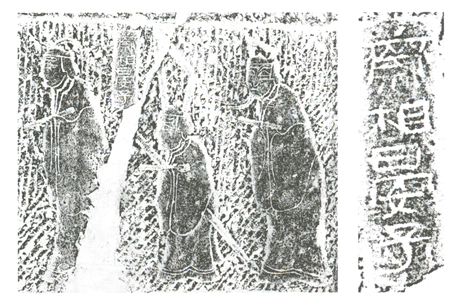

汉代壁画墓中出现“二桃杀三士”的题材在西汉晚期,洛阳烧沟61号墓是已知题材较早的一例。画像石出现“二桃杀三士”的题材大致也在西汉晚期,河南南阳刘家洼墓(图二),[42]南阳英庄画像石墓(图三)。[43]

图二 河南南阳刘家洼墓画像石墓门(采自南阳市文物工作队:《南阳市刘洼村汉画像石墓》,《中原文物》1991年第3期,页107-111)

图三 河南南阳英庄汉画像石墓(采自南阳地区工作队等:《河南南阳县莫庄汉画像石墓》,《文物》1984年第3期,页25-73)

这两者出现的位置十分相似,即都出现在石门的门楣上,虽然形象简单,一般都有一高足豆盘上置两颗桃子,三名执刀武士争相向前取拿的场面。另有几人在另外一侧,或作交流状。其中的主要要素都具备,高足豆上的桃子,争相取桃的武士和献上谗言的晏子,听取计谋的齐景公和使者。

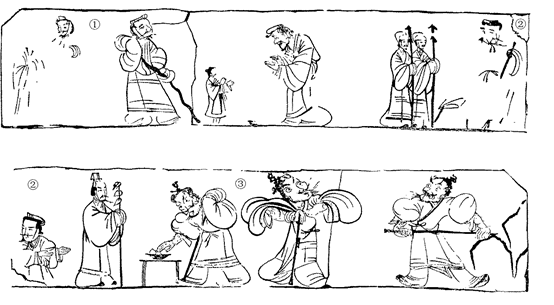

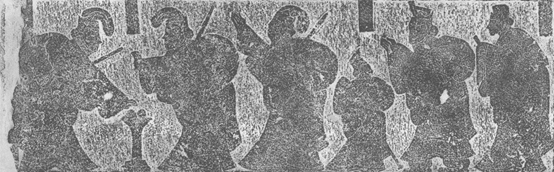

不过就故事的完整性和画面而言,首推洛阳烧沟61号壁画墓。指向性明确的则是和林格尔墓,墓人物边有榜题。洛阳烧沟61号汉墓中部的梁额有一幅壁画(图四),壁画虽然只有25厘米高,却有206厘米长,绘有大小人物十三个。[44]画面从右至左或从左至右虽无大碍,但却明显影响到画面故事的解读。从左至右共有三组人物。左侧一组共五人,最左边一人之留下半身,作伫立状,无头;接着一人,著平顶小冠,下身略残;接下来的三个人物之间有明显的互动,左侧一人持长仗伫立,中间有一小人,双手前伸面向右侧,左侧一人腰略弯下,似与前者交谈。中间一组中,左侧有两人执长棨戟并肩而立,应为侍卫;其前一人身着绿衣,左手执剑,《报告》说他的衣着明显有别于其他十二人,应是画面的主人;主人的前面跪一人,头戴有冠系的平顶低冠,双手前伸曲首作诉说状。第三组中有四人,左侧一人头着高冠,身著赭红长衣,双手持旌节,恭立在旁;前置一小案,案上有一盘,盘中有两桃,侧有一人,无冠束发,着紫色长袍,双脚前后,一手欲取盘中物;中间一人怒气冲冲持剑,作吼状;右一人衣着同前二人,梳黑髻,胡须连腮,长剑横于胸前,左手握剑柄,右手执剑鞘,作拔剑状。

图四 洛阳烧沟汉墓墓室隔墙横梁上壁画线图(采自河南省文化局文物工作队:《洛阳西汉壁画墓发掘报告》,《考古学报》1994年第2期,页114-116)

郭沫若将三组人物视为同一故事,即“二桃杀三士”,[45]左侧为晏子过,三士作怠慢状;中间一组是晏子向齐景公献计;右边一组是侍者奉齐景公之命,向三位武士宣布,景公有令有二桃送上,功劳大者得食。三位武士中,前取桃者为公孙接,中立者为田开疆,右为古冶子。关于壁画中的三组人物,后两组在研究者间尚无疑意,一致认为是“二桃杀三士”的故事。唯独左侧一组人物在学者间尚有不同认识。孙作云称,这组人物是孔子师项橐的故事,身材短小者当为一童子项橐,而非晏子;在景公旁跪着奏事的人是晏子,二人明显不同。[46]后来人多袭孙说,将这三组画面分属两个历史故事。即左侧一组为“孔子师项橐或入周问礼图”;右边两组为“二桃杀三士”。[47]实际上,墓室横梁上的三组历史故事应看作同一题材的历史故事“二桃杀三士”,故事应自左向右展开进行。第一组为晏子过,公孙接、田开疆、古冶子慢待晏子时的情景;晏子出现在汉壁画、画像石中时,均以身材短小之形象示人。中间一组是晏子向齐景公进谗言,谋害三武士的场景。左侧一组是齐景公侍从持旌节,向三士宣布有二桃,功大者可食后,三士的各自表现。洛阳烧沟61号汉墓发掘者根据墓葬形制、器物和钱币,推测其年代在西汉元帝至成帝之间(公元前48-7年),[48]这一年代大体可以从信。

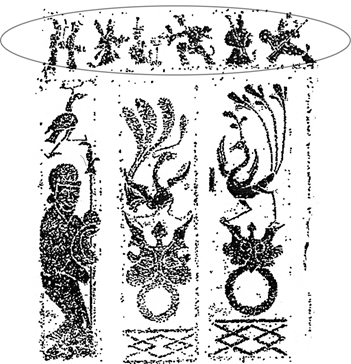

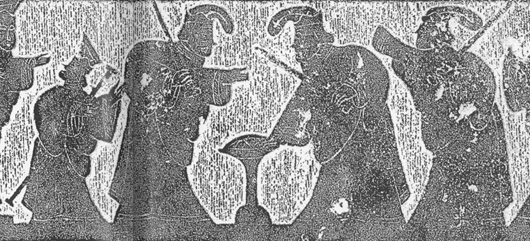

内蒙古和林格尔东汉墓,在中室过道的左壁上有反映历史故事的壁画。[49]按照后来的复原研究,这些历史故事中包括有孝子图、孔子弟子图、列女传图和列士图。列士图中,首先就是晏子与齐三武士图(图五)。[50]晏子头戴一山字冠,身着红色长袍,正面而立,明显身材短小,背斜挎一长剑,剑柄朝下。头侧右上有榜题“晏子”。与晏子相向而侧立一人,头戴平顶小冠,身着白色长袍,圆领,袖口及下袍边均为红边,右手横执一物,似一长矛。头部右上有榜题“田开疆”。其后一人,侧身斜立,双脚呈前后站立,头亦戴平顶小冠,身着黑色长袍,袍边为白色,背挎一物,似一长剑(?)。头面前有榜题“古冶子”。与古冶子相对而立者,左臂前伸弯曲,束发,身着白色长袍,袍边红色,裤亦红色,右手斜提一长矛。脑后部有榜题“公孙父(接)”。和林格尔汉墓中的晏子与三士的场面并没有“二桃杀三士”中的经典场面,只有四人及榜题,并无桃子之类物品。晏子的身材明显低矮许多,符合传统史料的记载。

图五 晏子与齐三武士图 (采自内蒙古自治区文物考古研究所等编:《和林格尔汉墓壁画孝子传图摹写图辑录》,文物出版社,2009年,32-33页)

身材明显短小的晏子形象也并非只出现在洛阳烧沟61号汉墓以及和林格尔汉墓壁画中,山东省博物馆藏疑出嘉祥的孔子见老子画像石中亦曾出现(图六)。在孔子弟子子路后有一名身材矮小者,边有“案子”榜题,邢义田研究后认为“案”即“晏”的通假字,即晏子。[51]当然,类似的晏子矮小的形象也并非孤例,山东济宁有一块孔子见老子的画像石,画面中有一身形矮小者,榜题“齐相晏子”[52](图七)。

图六 《案(晏)子》(采自邢义田:《画外之意--汉代孔子见老子画像研究》,页303,图15.15-17页)

图七 山东济宁私人藏画像石孔子见老子之“齐相晏子”及榜题(拓片),(采自缪哲《孔子师老子》,《古代墓葬美术研究》第一辑,第89页,图6

虽然晏子出现在孔门弟子的行列中,但在文献记载中二人的关系并不固定,亦有称晏子为孔子之师者。[53]在墓葬中绘制晏子画像,东汉大儒赵岐自营冢茔,“图季札、子产、晏婴、叔向四像居宾位,又自画其像居主位”。[54]历史人物绘制在墓葬壁画及画像石上是当时普通的一种社会风尚,晏子的五短身材是绘制者的普遍认识。

“二桃杀三士”题材更多的是出现在画像石上,著名的武梁祠左石室后壁小龛东壁第二层有一幅“二桃杀三士”画面(图八)。[55]画面中自左向右共有六个人物,有四榜题框,但未有文字,可能在原来的规划中有指示人物的榜题,因故未刻,因为武梁祠中许多历史故事都有榜题,例如“荆轲刺秦王”、“要离刺庆忌”、“聂政刺韩王”、“完璧归赵”、“孔子见老子”等,但也有一些如“季札挂剑”、“泗水捞鼎”等故事亦无榜题,甚至没有榜题框。

图八 武梁祠左石室后壁小龛“二桃杀三士”(采自丁瑞茂《朴古与精妙——汉代武氏祠画像》,台湾“中研院”历史语言研究所,2007年,页39,图版三十五

画的左侧有一高足豆,豆盘内盛装两只桃子;豆左侧一人,右手握一柄剑,弯腰,左手前伸似取豆盘中的桃子;豆右侧两人一前一后呈行进状,前者左手执剑于肩上,右手准备伸向豆盘中的桃子;后者亦左手执剑,右手前伸举向空中。三人装束相同,头无冠束发。右边三人,一人身材矮小,头戴高冠,佩剑,举手,回首,向后人指点;中间一人头戴高冠,后面一人,身体前趋,拱手执笏。身材矮小者,当为晏子,中间是齐景公,右侧是齐景公指派侍从。左侧第一人似公孙接,豆右侧分别为田开疆和古冶子。

山东莒县孙氏阙1号石背面的构图是中央有高足圆盘,盘上有两颗桃子,右侧一人伸手前取桃,左侧有两人,其中一人执一环首刀,右手指向右侧人。盘左右二人装束相似,都有长发髻后抛,似三士中的二人。左侧拱手立者,装束明显与前二人不同,似齐王所派使者(图九)。[56]这幅“二桃杀三士图”中只有两个武士,这显然是省去一人,画面中因而出现二士。

图九 山东莒县孙氏阙1号石背面“二桃杀三士” 图(采自中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集3 山东汉画像石》第122页,图一三九

山东嘉祥县宋山村汉墓画像石,画面中共有四人,以高足豆盘为中心,右侧一人,身着宽袖大袍,长发束起,飘香额前,左手执刀,右手伸向豆盘,准备拿起盘中的桃子。左侧三人,前两人作行进状,前一人右手执刀,左手伸向豆盘中;后一人双手执刀,举于胸前。两人装束与右侧人相同,只是发髻向后飘动。左侧一人形体略瘦,双手执笏,前趋,似齐王使者(图十)。[57]

图十 山东嘉祥宋山汉墓画像石(采自中国画像石全集编辑委员会: 《中国画像石全集2 山东汉画像石》第88页 图九四

类似的构图在嘉祥南店子村汉墓画像石中曾出现,只是以高足豆为中心,左右各二人,且盘中并无二桃。人物的动作则更为夸张,使者在巨大的人物之后,显得十分矮小(图十一)。[58]

图十一 嘉祥店子村汉墓画像石(采自《中国画像石全集2 山东汉画像石》第102-103页,图一〇九)

陕西横山党岔乡汉代墓门门楣上也有一段二桃杀三士的故事。画面从右向左依次为拱手伫立的侍者,中间坐者身体肥大,双手持刀,边有一身材较小者,作秉报状。高足豆的两侧各立一人,豆盘中有两只桃,站立者的左右手分别伸向盘中取桃。右侧一人回首,其后立一人执刀怒火冲天。[59]

图十二 陕西绥德四十里铺出土画像石(采自中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集5 陕西、山西汉画像石》第116页,图一五五)

相比之下,陕西绥德四十里铺出土画像石中的场面要温和许多。画面中共有六人,高足豆盘右侧两人,左侧四人。从左至右,依次为侍者拱手侍立在旁,一人体型较大侧身而坐,其前一身材矮小者,作报告状。旁边二人均侧坐于豆旁,各伸一手向盘中取桃,右侧的屈膝、弯腰、低头。三士完全没有其他画面中那种剑拔弩张的气势(图十二)。[60]

河南南阳画像石中的画面中两个榜题,榜题有“公孙挟”、“陈闿强”。公孙挟即公孙接,陈闿强亦通田开疆。

[61]

不过地上的豆盘中有三颗桃子,田开疆之后接随者的榜题是“管仲”,显然工匠们已经不大熟悉故事的内容与榜题之间的关联。

另外一些如鲁迅收藏的汉画像石中也有类似的图像出现(图十三),[62]画面表达的情节与上述大体相似,多有三士、齐景公或晏子出现的场面,[63]分布地域除去山东、河南、陕北外,安徽等地也有零星发现。

图十三 鲁迅收藏的汉画像石(采自北京鲁迅博物馆等编:《鲁迅藏汉画像石》,上海人民美术出版社,1986年,图105)

图十四 沂南画像石墓中室北壁东段武士图(采自《沂南北寨汉墓画像》中室北壁西段线图 图45 第69页)2

不过在汉画像石中常常有一些刻错的现象,尤其是榜题与画面内容不相符。山东沂南画像石墓以制作精良著称,其中室北壁东段画像石上栏刻有武士图。[64]两武士中间有高足豆盘,盘中有圆形物,两佩剑武士伸手向盘中,但两方榜题分别为“令(蔺)相如”、“孟犇”(图十四),原发掘者称其为蔺相如故事。邢义田等早就注意到汉画像石中的一些文榜题内容与画面不相吻合的现象,并举榜题“东王父”和“令相如、孟犇”的例子,认为后者是“二桃杀三士”的内容,[65]所见极是。蔺相如与孟犇并非同时代人。两人并无任何交集,显然不可能有故事同处一个画面。工匠并无这些知识,文字能力有限或根本即是文盲,这才有将毫不相干的文字与内容置于同一画面的情况,当然画像中的人物雕刻是高水平的。

“二桃杀三士”的故事表现在画面上大体上有这样一些主要场景:

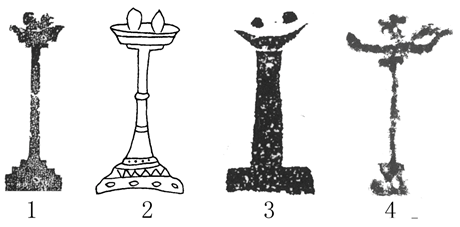

在这些画面中一般会省去三士争相自杀的场面。其中的核心人物是三士,晏子、齐景公有时也会出现,齐景公的使者一般都会站立在三士的左侧,拱手而立。陕北横山门楣上的齐景公则坐着双手执刀,其愤怒程度为以往画面所鲜见。画面中的主要道具是桃子,桃子一般会有两颗,置放在一豆盘之中。因为似乎要表现户外场景,豆足一般都很高,高足豆显然是为特定需要而专门设计的。实际生活中的高足器除去灯(图十五)之外,并没有这样高圈足的盘形器,虽然高足灯有可能是从食器豆转化而来。[66]画像石中出现的豆大体上有二类:一类最上是圆形盛盘,盘下有圆柱,最下是圆形底座(图十六)。

图十五 沂南汉墓画像石上的灯(采自山东博物馆:《沂南北寨汉墓画像》,文物出版社,2015年,第101页,图71)

图十六 A类豆盘(1. 山东嘉祥宋山汉墓画像石“二桃杀三士” 图中的灯2. 沂南画像石墓中室北壁东段武士图中豆盘3. 陕西绥德四十里铺墓门楣画像中的豆盘4.南阳汉画像馆藏 “二桃杀三士”图中的豆盘

图十七 B类豆盘(1. 山东莒县孙氏阙1号石背面“二桃杀三士”图中的豆盘 2. 南阳汉画像馆藏“施笞

▪

拜谒

▪

二桃杀三士”图中的豆盘)

另一类上似舟形盘,中柱较粗壮,下是覆锅状底盘(图十七)。洛阳烧沟61号墓的壁画中,盘子是放在一矮几之中,矮几也是西汉常见的家具,从矮几到连体高足盘的变化或有时代特征。盘中的桃子也是其中的主要道具,基本上都有突出表现在画面中,多为两颗,也有三颗,也有看不清的。

三位勇士是画面场景中的主要人物,多有整齐划一的表现。首先,他们的衣着在同一幅画面中基本一致。戴冠或束发髻,身着宽袖长袍,身佩环首刀或剑,只是有的扛于肩上,有的作欲拔状。剑或环首刀,或表明时代的差异,汉代晚期流行环首刀,三位勇士当然也佩刀,实际上春秋战国时期流行佩剑。画面的主人,随时代而动佩剑、佩刀。三位勇士在有些画面中被缩减为两人,这是根据画面的实际需要而确定。典型的动作是其中一人手已伸向盘中的桃子,根据文献的推定,首先挑桃子的应该是公孙接,多数画面是截取这一瞬间;田开疆作为第二个挑食者,一般被安置在豆盘的左侧,伸向桃盘的手往往会慢一步。古冶子多种情况下会被安排在公孙接的后面,画面的右侧。他的动作是作拔剑(刀)状,愤怒表现在形体上,没有要前去拿桃的意愿。但在陕北横山、绥德画像石中,公孙接和田开疆分别站立或坐于桃盘的左右,两人都伸手向盘中的桃子,并没有前后的动作,完全是一种平等的处理。

当然,画面中这几个人的位置,完全是按照文献中人物出场先后而推定的,并不一定完全合理。和林格尔汉墓壁画中,晏子面对的是田开疆,古冶子和公孙接相向而立,人物的次序完全发生变化,可见在工匠绘制壁画时有较大的随意性,或许他们是按照固定的粉本绘制,画像石上的人物图案,被推测为有固定的格套。[67]虽然有固定的格套,但是工匠在处理同一题材时,却可以根据画面和布局的需要进行若干形式上的调整,以求达到视觉效果上的合理性。

现在我们回头来看“二桃杀三士”在空间布局上的时间性。壁画、画像石中的人物故事时间与运动,以往学者多有讨论,截取的是有特殊象征的瞬间,[68]捕捉到整个故事的某一高潮。

美术史家在研究汉代故事画时有着更为详尽的绘画形式分类,包括所谓同发式、单景式和连续式等。“二桃杀三士”的故事图画采用的是所谓连续式构图法,画家利用一连串的场景,把一故事首尾俱全的表现出来,这些场景共成一个有机的结构,表达出时间和空间的连续性,重要的角色有重复性。画面中的人物都站在一条基准线上,没有任何空间深度的表达,故事的连续性靠晏子和三士的重复出现在不同场景中来呈现。[69]洛阳烧沟61号西汉墓壁画在整个“二桃杀三士”故事画中,是首尾俱全,出场人物最多的一个,共有十三人。和林格尔壁画墓中则只有三士和晏子四个主要人物,其中并无重要的道具——二只桃子,而依靠榜题来明示人物。汉画像石中,陕北绥德画面中人物似乎很全,共有六个。山东莒县和沂南画像石,缩减为两人,基本上都是受画面局限所致。集中表现的是三士挑桃的瞬间,而并没有选择三士自刎的故事高潮。

故事中的重点道具是两颗桃子,有人已经关注到桃子在汉画像石中具有辟邪的功能。[70]我们这里提起关注的桃子在汉代文化中的一个关于长生不老的含义。西王母曾经种下一棵桃树,三千年一结果,据《汉武故事》记载:

东郡送一短人,长七寸,衣冠具足。上疑其山精,常令在案上行,召东方朔问。朔至,呼短人曰:“巨灵,汝何忽叛来,阿母还未?”短人不对,因指朔谓上曰:“王母种桃,三千年一作子,此儿不良,已三过偷之矣,遂失王母意,故被谪来此。”上大惊,始知朔非世中人。短人谓上曰:“王母使臣来,陛下求道之法:唯有清净,不宜躁扰。复五年,与帝会。”言终不见。[71]

东方朔盗桃的故事应该与方术、神仙背景有关系。这种三千年一结果的桃子,并且产量很低,非常珍贵,据说西王母只有区区七颗,《汉武故事》载:“因出桃七枚,母自啖二枚,与帝五枚”。汉武帝留核欲种,西王母说“此桃三千年一著子,非下土所植也。”[72]西王母将五枚罕见珍贵的桃子给予汉武帝后,武帝吃完之后留核欲种,使其永续,西王母则告诉他这种三千年一结果的桃子并非人间所能种植。西王母崇拜是汉代精神世界重要信仰之一。她本人及周围有许多神奇的道具,在这些汉代以西王母为中心的画面中,她本人持杖、凭几、头戴胜冠,左右有捣药的玉兔、九尾狐、三足鸟、月精蟾蜍等。[73]三千年桃子亦是其长生不老的象征,汉武帝与西王母结缘,显然是当时社会对汉武帝神仙思想的一种回馈。“二桃杀三士”中的桃子这时被揭发出来,成为故事中的重要道具,与当时弥漫世间的神仙思想有密切关联。即使普通的桃子亦是人间美味,西汉时的著名皇家林园上林苑修成时,各地群臣贡献许多名果异树,其中桃有十种:秦桃、栀桃、缃核桃、金城桃、绮叶桃、紫文桃、霜桃、胡桃(出西域)、樱桃、含桃等。[74]“汉明帝时,刘晨、阮肇同入天台,见二女,出胡麻饭,山羊脯,设桃及酒,甚美。”[75]设桃待客,已经与酒同等。二桃杀三士中的桃为道具的铺陈,是社会流行神仙思想的产物,出现在墓葬中也是与主人升仙有关的话题。

历史故事图像的流行,是和西汉晚期这类故事在社会上的流行分不开的,不仅有二桃杀三士,还有荆轲刺秦王、聂政刺秦王、七女为父报仇等。这些故事的流传,是壁画、画像石的基本素材。

一般来说汉代墓葬中的壁画、画像石上的题材内容被认为是现实生活的折射。从西汉末开始,宫殿、庙宇,甚至私家豪宅都有绘制壁画的习俗,内容庞杂、题材多样,逐渐由社会上层向社会下层流播,进而影响到丧葬习俗,有所谓的壁画墓、画像砖和画像石墓。[76]经过总结,其题材大约有六类,一是天象神话类;二是仙人仙兽类;三是墓主人生活、经历;四是打鬼驱邪类;五是古代帝王、忠臣、义士、烈女、孝子等;六是祥瑞类等。[77]当然,这种分类主要是依据壁画墓葬中的题材。这是为叙述上的方便,显然不能涵盖全部墓葬雕刻和壁画题材的内容。

墓葬绘制、雕刻的题材与世间的现实生活有着良好的对应关系。学者们经常引述的王延寿记载汉景帝成姬之子鲁恭王的灵光殿的《鲁灵光殿赋》,[78]赋中对整个宫殿的建筑布局、雕刻、壁画都有十分详尽的描述。涉及天地众生、杂物奇怪、山神海灵、三皇五帝、忠臣孝子、贞女烈士等诸多内容。大体上与墓葬中的壁画、雕刻内容相仿,当然这些题材内容流行的并非偶然。东汉以后儒学发达,儒生士大夫尚节义好标榜,成为政治主流,他们要透过绘画表彰合乎儒教伦理的典型。[79]“二桃杀三士”这类历史故事画的流行亦是从侧面反映儒家学说对当时社会风气的影响,晏子与公孙接、田开疆、古冶子等同时受到社会的敬仰,晏婴的“智”和三士的“义”都受到社会的称赞。[80]当时社会是否通过这个故事来褒扬晏子的“智”,我们尚无更多的证据支持,但三士的“义”肯定是某种社会理念支撑的结果,才使这类故事流行。《居延新简》EPT57.54简中有残句“冶子、田开强、公孙挟(接)博于。”

[81]

可见二桃杀三士的故事流传范围之广泛。

汉代以后,二桃杀三士的故事仍然是大家所熟知乐见的历史故事之一。曹操在建安十八年(213),建设邺宫(今河南安阳)。根据左思在《魏都赋》中的描述“特有温室,仪形宇宙,历像圣贤。图从百兽,綷以藻咏。”李善注:“听政殿后,有鸣鹤堂”。“鸣鹤堂之前,次听政殿之后,东西二坊之中央有温室,中有《画像赞》”。[82]宫殿延续汉代规模宏大、建筑雄伟的特征之外,绘制壁画已为定制,宇宙、百兽、前贤亦是重要的题材。这些历史人物都有所谓的《画像赞》,其执笔者是曹操之子,著名的才子曹植。他在《画赞序》中表明书写“画赞”的目的,是观画者受到应得的教化:

观画者见三皇五帝,莫不仰戴。见三季暴主,莫不悲惋。见篡臣贼嗣,莫不切齿。见高节妙士,莫不忘食。见忠节死难,莫不抗首。见忠臣孝子,莫不叹息。见淫夫妬妇,莫不侧目。见令妃顺后,莫不嘉贵。是知存乎鉴者和如也。[83]

这些内容和目标,大体上是王延寿《鲁灵光殿赋》所称:“贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后”[84]的延续。曹植的画赞共有“庖犠赞”、“女娲赞”、“神农赞”、“黄帝赞”、“颛顼赞”、“帝喾赞”、“帝尧赞”、“帝舜赞”、“夏禹赞”、“殷汤赞”、“汤祷桑林赞”、“周文王赞”、“周武王赞”、“周公赞”、“周成王赞”、“汉高祖赞”、“汉文帝赞”、“汉景帝赞”、“姜源简狄赞”、“班婕赞”、“许由巢父池主赞”、“卞随赞”、“古冶子等赞”、“三鼎赞”、“赤雀赞”、“吹云赞”等二十六篇。[85]其中“古冶子等赞”云:

齐姜接子,勇节绚名。虎门之博,忽晏置衅。矜而曰伐,轻死重分。

赞文仅六句三韵,似只讲公孙接,并没有谈到古冶子的事迹,明显有脱文。曹植题作“古冶子等赞”,好像当时故事中已古冶子为主角。在诸多的历史故事中,邺宫壁画中选“二桃杀三士”故事入画,可见该故事是当时社会中最为流行的故事之一。历史故事亦魏晋绘画中的主题,三国东吴朱然墓的漆案、漆盘画,大约代表当时绘画的一般水平,“季札故事”是绘画的中心之一。[86]五胡十六国占居北方,绘画中绘制的内容却完全继承汉魏以来的传统。陆翙在《邺中记》中记载:“石虎作金银钮屈戍屏风,衣以白缣,画义士、仙人、禽兽之像,赞者皆三十二言”。

[87]

在石赵时石虎的屏风上的绘画中,历史故事仍然是画面主题之一。西凉李暠在“南门外临水起堂,名曰靖恭堂,以议朝政。堂成,图赞自古明王、忠臣、孝子、贞女,暠自为序,以明鉴城。文武群僚亦皆图焉。”

[88]

河西五凉号称汉文化的保留地,当然完全沿用儒家文化绘画的教化功能。

齐景公渡于江沅之河,鼋衔左骖,没之。众皆惊惕,古冶子于是拔剑从之,邪行五里,逆行三,至于砥柱,杀之,乃鼋也。左手持鼋头,右手拔左骖,燕跃鹄踊而出,仰天大呼,水为逆流三百步。观者皆以为河伯也。[89]

故事的情节大体沿《晏子春秋》,只是细节更丰富一些。魏晋时期,鬼怪神奇故事流行,三士中只有古冶子事迹符合神奇故事的要素,所以《搜神记》选择编入,迎合当时社会的旨趣。

传为三士墓葬的遗迹,受到人们的关注。郦道元在《水经注》“淄水”中专门记述具体所在“淄水又东北径荡阴里西,水东有冢,一基三坟,东西八十步,是列士公孙接、田开疆、古冶子之坟也。晏子恶其勇而无礼,投桃以毙之,死葬阳里,即此也。”[90]二桃杀三士的故事在魏晋南北朝时为人们所熟知,一些相传遗迹也受到重视。固原北魏漆棺画中所描绘的这则故事,是当时普遍表现的题材,还是某种特定环境下的产物,目下尚难判断。因为这则故事表现的内容,并不像漆棺中的其他题材和孝子故事那样,曾获得同时期相同题材的印证,只是一个孤例。

故事画面虽然残破不全,亦可看出整个故事画的某些端倪。首先,故事是从右侧展开,左侧结束,左侧结束处内容应该是完整的。其次,故事结束处的人物从榜题来分析是田开疆,与汉代壁画、画像石最后自刎者是古冶子略有不同。当然后者也仅是根据《晏子春秋》提供的线索确定。从漆棺画面分析,北魏时的工匠另有一套粉本,或许由工匠们随机处置也未可知。再者,画面表现人物时采用非常夸张手法,即自刎横刀在头,割下的头颅却提在另一只手中。这样处理画面给人以异常强烈的震撼,为以前或同期的绘画中所鲜有。它所表达的思想史,头颅离开身体后仍然受到某种程度的控制,有明显的时空差异,愤怒应该是这一灵感的来源,将三士的悲剧推向人们所意外的高潮。这些细节或许是工匠们获得长期传承的表现,他们熟悉这类儒家思想中有关“义”的故事,它们所反映的思想,而普通的游牧民族并无理解的基础。

在后来的敦煌詩集殘卷中也有有兩詩提到這個故事,《錄古賢集》一卷, 有“晏子身微懷智計, 雙桃方便煞三臣”句;号有诗殘句“盞酒不能醉得人, 二桃何事煞三臣”。[91]這兩首看來都同情三士, 前者说晏子懷智計以二桃杀三士,后诗则对杀三士事件表示某种程度的愤慨。唐以后的这类诗文甚多,大体上都有类似的思想。

以上我们梳理了整个二桃杀三士故事的全部内容,大体上会有以下几点印象:

二桃杀三士的故事最早见于《晏子春秋》。该书是西汉刘向整理当时流传的晏婴故事、事迹和语录而成,二桃杀三士的故事于此时被收录。当然,类似的故事可能在司马迁的时代就已经存在,只不过司马迁觉得这样的故事明显有损晏婴智者贤人的形象,因为未被采纳。到了刘向生活的时代,儒家思想逐渐占据上风,整理晏婴全部的故事言行,即使一些看来不大合乎儒家思想的内容,从另一方面亦诠释儒家关于“仁义”的文化。或者说从智慧的角度,彰显晏子的谋略。早期的人们认为无需解释或辩护理所当然的行为,在后世儒家心目中却明显是阴谋诬陷的产物。传为诸葛亮的《梁父吟》是东汉以后人们思想转变后的流露和谴责,对三士义举的感怀和对晏子行为的不屑,即源于这种变化。

春秋末期的东方齐国所遵循的道德规范,从二桃杀三士的结局中可以看到他们所认同的理念。从这个角度说,虽然先秦文献中没有确切的材料来保证故事曾真实发生过,但透露出的思想却颇能吻合当时的社会思潮。齐景公赐桃三士,让其计功而食的处理方式,也颇合乎东方诸国中对功勋武士的奖赏习惯,与文献中赐以酒爵或酒宴方式具有同样的功能。

西汉末年起,二桃杀三士的故事开始出现在墓葬的壁画和画像石上。历史故事流行在丧葬活动中,二桃杀三士的故事显然是作为正面形象被选择出来,每每与荆轲刺秦王等故事同处一起,可能会突出刻画三士所表现出的节义内容。故事中反面角色是当权者齐景公和晏婴,尽管后者也是儒家思想的代表人物之一。当时社会对三士仍抱有极大的同情和景仰,受到赞扬的是三士看似鲁莽的节操。当然有人也说到这是对晏婴智慧的褒奖,但工匠们在处理晏婴形象时所持有的态度,或许很难支持他们是在进行正面刻画的结论。二桃杀三士故事画在山东、河南、内蒙古和陕北的分布可以看出,这并非是一个在狭小地域使用的特别题材,而是有着广泛分布和很高认知度的故事类型。汉代以后历经曹魏至北魏,二桃杀三士的故事画都有长时段的传承和延续,虽然在画面内容的表达方式上,汉与北魏并不完全相同,但是工匠们所强调的重点却是一脉相承的。尤其是北魏时期在鲜卑贵族冯氏漆棺上选择儒家传统题材故事,显然是对当时孝文帝改革中汉化思想积极有效的回应。