本文接上一篇:

英国居然也曾发生过一场“高平陵之变”?

法国奥尔良公爵路易野心勃勃,对于法国王位觊觎已久,他希望英国内乱以便从中渔利,同时增加自己的军功,为将来篡位铺路,因此他大力支持冈特的约翰之子亨利的军事政变。

在奥尔良公爵的支持下,亨利集合他的追随者前往政变活动的第一站——拉文斯波,壮大他的队伍。

请读者注意,

拉文斯波

是约克公爵的领地。

这说明亨利和五叔约克公爵其实早有勾结,虽然五叔对王座也十分渴望,但是形势比人强,亨利现在在国内外的人望支持都比自己高得多,加盟亨利的造反事业才是收益风险比最佳的选择。

约克公爵这个人可真是大智若愚,两边下注,做的是稳赚不赔的买卖啊!

1399年7月4日,亨利在英格兰东部的亨伯河口的雷文斯伯恩附近登陆时,身边只有不到一百人,但是已有大群骑士和扈从早就得到消息等候在那里,加入他的队伍。

随后,叛军向蓬特夫拉特进军,一路上不但没有受到任何的抵抗,还不断有贵族自带人马加入进来。根据编年史家阿斯克的亚当估计,柏林布鲁克的亨利麾下聚集了十万大军。虽然编年史家们惯于夸大其词,但至少说明这只叛军的规模已经相当可观。

代理执政的约克公爵一看亨利已是众望所归,7月底带领一支小的王室军队加入亨利的军队,宣誓效忠自己的另一位侄子。

连摄政大臣都叛变了,国王大势已去,很快理查二世兵败被抓,并被带到亨利面前。

《英格兰国王理查二世遭背叛及遇害编年史》的作者是亨利与理查二世这次会面的现场目击者。根据他的描述,尽管国王已经成为囚徒,双方心里都把对方恨到了极点,但两人还是假惺惺地依照贵族礼节寒暄了一番。

亨利向国王鞠躬致敬,理查二世称他为“亲爱的兰开斯特堂弟”。亨利随后告诉理查二世,“在您召唤我回国之前”,他就回到英格兰的原因是,“您这二十二年来朝纲败坏……因此,在人民的认可下,我将辅佐您治理国家。”

“亲爱的堂弟,如果你愿意这么做,那么我也很高兴。”这是理查二世的回答。

还真是一次“亲切友好”的会谈呢!

随后,理查二世就离开王宫,在伦敦塔中安家了,一直到死为止。

根据编年史家阿斯克的亚当的记载,理查二世十分悲哀地向来探视他的人抱怨道:“我的上帝啊,这是一个怪异又反复无常的国度。这么多国王,这么多统治者,这么多伟人垮台、丧命。国家无时无刻不勾心斗角,四分五裂,人们自相残杀。互相仇恨。”

然后,他开始历数历史上被推翻的英格兰国王们。他从小听着这些历史故事长大,如今悲哀地发现,历史在重演,而自己成为牺牲品。

然而他并不知晓,在他之前发生的勾心斗角的事件,相对于未来将要发生的事情来说,还是小巫见大巫了。

就在理查二世在伦敦塔内自怨自艾的同时,“英格兰司马懿”——柏林布鲁克的亨利忙碌极了,他与贵族们进行了一系列利益交换,最终达成了大家都满意的共识。贵族们通过国会宣布了理查的一系列罪状,其中包括违背加冕誓言、破坏英国的法律和自由、践踏国会权利、干涉法庭审判工作等33条理由,

这些看似合理的理由不过是歪曲、隐瞒和辩护的托词而已。

千言万语汇成一句话:兰开斯特家的亨利要篡位,大伙帮着想点说辞吧!

理查二世被废黜后,亨利加冕成为英格兰的国王,即亨利四世(HenryIV,1367年4月3日~1413年3月20日,1399年起在位)。

亨利四世

在国会上,亨利四世说道:“以圣父、圣子和圣灵的名义,我,兰开斯特的亨利在此宣布,英格兰王国、王位及其所有权利及附属物,均归我所有,因为我拥有善良的亨利三世国王的正当血统。由于朝纲败坏,良好法律被废止,国家几乎已经到了崩溃边缘。上帝赋予我莫大恩典,让我在亲朋的援助下,收复了王位。”

亨利四世话说的是冠冕堂皇,仍然难以掩盖其通过政变篡位的事实,但是披上了一件国会决议的外衣,结果一切都变的“名正言顺”。

自从法兰克王国的矮子丕平发明了“君权神授”,来保证自己谋朝篡位的“正当性”之后,亨利四世又把国会放在了与教会同等重要的位置,甚至还要更为重要一些。与虚无缥缈的上帝不同,国会代表了“人民的呼声”,其正当性显得更强。

说篡位多难听,正确的说法是根据人民的呼声与天命所归,接受前国王的禅让,这一点亨利四世懂,王莽、曹丕、司马炎也都懂。

此后两个世纪内,没有一个英国国王敢于与国会对着干,当然,都铎王朝的那些国王(女王),非常擅长操纵国会,让其跪在脚下,跟着自己的步调走。下一个敢于正面挑战国会权威的国王,就是那位被送上断头台的倒霉鬼——斯图亚特王朝的查理一世。

亨利二世开创的金雀花王朝,历经244年风雨沧桑,终结在亨利四世手中,英国历史进入兰开斯特王朝。1399年10月13日,在圣爱德华日,亨利被正式加冕为英格兰国王。

之所以选在这一天,是为了强调这位新国王的王族血统。

兰开斯特王朝

加冕典礼用的圣油,据说是二百多年前,圣母玛利亚直接送给托马斯·贝克特大主教的那一瓶。

也可能是时间太长过了保质期,圣油并没有给亨利四世带来君权神授的“神圣合法性”。当然,实际情况

其实是人们都见多识广,不好忽悠了。

亨利的忠实盟友阿伦德尔大主教将他比作《圣经》中记载的传奇英雄马加比,率领上帝的选民揭竿而起,将恶人逐出耶路撒冷。对应的历史事件是,公元前165年犹太马加比家族领导的反抗希腊人统治的“马加比起义”。

这都哪跟哪儿啊……挨得上么?

这种说法,相当于鼓励其他人继续造亨利四世的反,真·造反有理!

尽管亨利四世及其拥护者费劲心机强调新国王的神圣性,但是在亨利加冕的时候发生的一些意外:丢失了一只加冕用的靴子;一只金马刺脱落;宴会上刮起一阵风吹落了他的王冠。

说起来,这些意外也不过是微不足道的小插曲罢了,但是放在有心人眼里,其中大有文章可做。很快,这些小意外就被反对派贵族作为亨利四世得位不正的证据加以利用。

亨利登基不到三个月后,英格兰再次发生叛乱,这是由与理查二世有密切关系的拉特兰伯爵爱德华、索尔兹伯里伯爵约翰·蒙泰古、约翰·霍兰和托马斯·霍兰发动的,他们计划在1400年1月6日主显节(也是理查二世的四十三岁生日)这一天,绑架亨利四世全家,并让被俘的国王复辟,这次叛乱因为内鬼出卖而被粉碎。

亨利四世对待叛乱头目的做法十分残暴,将他们的尸体剁碎装进麻袋然后运回伦敦。对叛乱分子的惩治之残暴,也说明了亨利内心十分心虚。

随后,理查二世在监禁中神秘死去。对于他的死各种各样的传言,可能性最大的一种是,理查二世是被活活饿死的,死亡的时期可能是1400年2月14日。

亨利四世煞费苦心地将理查二世瘦骨嶙峋的遗体向英格兰人民展示,声称前国王是自觉自愿地绝食而死。他希望以此打消妄想让理查二世复辟的余党的野心。

国王陛下是自愿饿死的?

你这是在侮辱我们大家的智商吗?

其后的有生之年,亨利四世一直被怀疑犯下了严重的罪行——谋杀了君权神授的国王。

此次谋杀让人想起1327年爱德华二世被谋杀,爱德华二世虽然死得不明不白,但他是被自己的儿子继位,外人挑不出理来。而亨利四世只是被废的国王众多堂兄弟中的一个,与他具有同等资格的人还有好几个。

亨利四世的所作所为,给所有怀有野心的贵族免费上了一课:《篡位,从傻瓜到精通》,大家认识到了篡位居然还可以这么玩。既然你兰开斯特家玩得,难道我们就玩不得?

亨利四世的举动,相当于古罗马的凯撒带兵跨过卢比孔河,中国春秋时期的三家分晋,三国时期的曹丕篡汉,政治秩序彻底颠覆,开启了礼崩乐坏的时代,由此引发了长达一个世纪的国内混乱以及国外阴谋与干涉。

凯撒率军越过卢比孔河

亨利四世统治时期跟东晋时期的“王与马共天下”极为类似,大贵族世家勾结在一起把持了朝政,瓜分了主要的蛋糕,阶级矛盾极为尖锐。于是,被害而死的理查二世在人们心中,变成了为穷人和弱者事业而献身的烈士。亨利四世当局为此颁布了一些法律,甚至连传言理查仍然活着的人,也将按照严重叛国罪论处。

此后,政治谋杀的不详阴云始终笼罩着英国王座,在1461、1471、1483、1485年分别出现了国王或太子被谋杀的事件,其频繁程度远超欧洲其他地区。

在英国,当国王成了一项高危职业,英国人的老对手法国人对此嗤之以鼻。

心灵上的惶恐不安,使得牛津大学的名誉校长托马斯·加斯科因断言,在他那个时代,英国教会已经衰败,主教和教士们失职,才导致叛乱和阴谋一个接一个的发生。

在亨利四世的余生中,内乱阴云始终笼罩着英格兰。1400年12月,也就是理查二世死后第十个月,已经平静了快一百年的威尔士在威尔士贵族欧文·格林杜尔的挑动下再掀暴乱,引发席卷整个威尔士的大起义。

欧文宣称亨利四世为篡位者,因此他自称威尔士亲王,宣布威尔士独立。对于巴不得英国越乱越好的法国和苏格兰对此提供大力支持。威尔士独立战争持续了长达十四年,1415年才最终失败。

威尔士的独立仿佛吹响了全英大叛乱的号角。1403年,

亨利·珀西,

原本是亨利四世的最为强大支持者,趁着亨利四世忙于剿灭威尔士起义的机会,突然发动叛乱;随后,马奇伯爵莫蒂默和诺森伯兰伯爵发动叛乱。

搞笑的是,托马斯·莫布雷、诺森伯兰伯爵、格兰道尔、马奇伯爵以及约克的大主教理查德·斯克鲁普,几个大贵族勾结在一起,签订一个推翻亨利四世后,由他们瓜分英格兰的协议。然而还没起事就已泄露,在亨利前去平息叛乱前,大主教和托马斯·莫布雷被威斯特摩兰的内维尔伯爵俘获,莫布雷和约克大主教都被处决,后来诺森伯兰伯爵逃到了苏格兰,直到3年后才在一次与约克郡长的战斗中死去。

亨利四世为了镇压这些层出不穷的叛乱疲于奔命。除了军事上的行动之外,亨利四世逐渐认识到了“君权神授”的重要性——这帮神棍们虽然主要靠忽悠,但是要想坐稳王位,需要他们开足马力使劲忽悠!

因此,他一反自爱德华一世以来英格兰长期坚持的疏远罗马教廷,甚至与之分庭抗礼的基本国策,全面倒向罗马教廷。

1400年,英格兰国会原本通过一项决议,惩罚那些品行堕落的神职人员,没收其名下的教产,这项议案被国王否决。

进一步地,他将宗教裁判所引入英格兰,用异端罪名打击罗拉德派成员,大力维护罗马教廷的至尊地位,希望通过罗马教廷的权威,确认他自己的王位合法性和神圣性。

1401年,亨利四世为讨好教会和教士,颁布了臭名昭著的《火烧异端分子令》,教会可以单独定刑,要求郡守坚决执行,不许任何人向国王上诉,大量罗拉德派成员惨遭镇压。但是这些努力对于抑制叛乱都收效甚微。30年后,英格兰宗教裁判所成为烧死圣女贞德的场所。

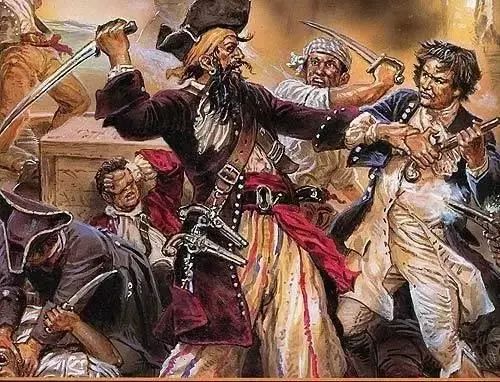

除了国内叛乱层出不穷之外,法国和苏格兰的海盗在其国王的默许纵容下,对英格兰沿海各地展开频繁劫掠。亨利四世连镇压国内叛乱都忙得脚打后脑勺,根本无暇顾及这些有着外国干涉背景的海盗。

不过,他很有创意地想出了一个办法,授予英国海盗“私掠许可证”。获得许可证的海盗就变成了为国效力的“皇家海盗”,只要将战利品上缴英王一部分,所有攻击劫掠敌国城镇和船只的行为,都不算海盗行为,不会受到惩罚,反而会得到一定的保护。

亨利四世这一“创造性”的措施,极大增强了英国人从事海盗事业的积极性,英国本来就是海岛国家,在国内谋不到好生计的青壮年,出海当海盗成为不错的选择。从此,英国逐渐演变成一个海盗国家。

到了伊丽莎白一世的时代,皇家海盗中涌现出一批精通航海技术和海战的“海狗”(SeaDogs),成为一支令人望而生畏的海上武装力量,在英国崛起过程中扮演举足轻重的角色。

一手缔造了皇家海盗,可能是亨利四世对于英国最大的贡献了。英国后来的国际地位以及崛起路上的第一桶金,就是这些无法无天的匪徒们奠定的。

后世(16-17世纪)吊炸天的英国皇家海盗

从亨利四世登基到去世,平叛战争不断,税费繁重,每年亨利都要与下议院进行激烈的讨价还价才能获得税金,而下议院也借机为其付出的每一分税金,而对亨利的各项政策进行指责,并要求国王进行让步。

亨利四世是被贵族拥戴上台的,本就十分弱势,一方面要镇压国内的众多叛乱,一方面还要避免激起新的反抗,因此亨利对下议院的要求耐心克制,总是小心谨慎地回避对抗,并不断对其让步,下议院的权力获得突飞猛进般的进展。

按照宪政派人士的观点,此时的英格兰国会不仅有权选择国王,甚至可以指定继承人,国王的议题经过国会允许才能执行,似乎充分体现出“民主宪政”的特点。

但如果更加全面地考察当时的历史背景,则可以看出,亨利四世的篡位,以及后来的约克王朝,都是封建时代的暴力和反叛行为,冠冕堂皇的法律和代表人民的国会,不过是用来装点门面的华丽的装饰品。国会充当的角色,只是利益交换的工具以及取胜一方的橡皮图章而已。

在国会的讨价还价(或者称趁火打劫更贴切一些)面前,亨利四世

步步退让,使得王权一步步削弱,更成为日后叛乱更加严重以及频繁的诱因。

就在处死约克大主教之后不久,亨利四世好像被诅咒了一样得了怪病,据传很有可能是麻风病,此后有生之年一直被这种怪病折磨得死去活来。

约克大主教的死被很多人与圣贝克特的死相提并论,因此亨利四世的病被他们看作是上帝的惩罚。

在亨利四世生命中的最后几年,由于病痛的折磨基本已经不能理政,他的儿子也就是后来的亨利五世成为摄政王。

在此期间,国王父子不仅要应付此起彼伏的叛乱以及国外干涉,亨利五世身边的年轻一代与亨利四世为首的老一代人之间的关系也非常紧张。就在双方剑拔弩张几乎就要动手之际,亨利四世恰到好处地于1413年死去了,避免了父子相残以及英格兰的新一轮内战。

亨利五世在位仅九年,但是在他的领导下,英国居然否极泰来,迎来了一轮新辉煌,达到了中世纪英国的顶点。这个奇迹是如何发生的呢,难道真的是上帝护佑吗?欲知详情,请见下一章。

(未完待续)