文 | 阿雨

来自「 彩虹法学院Lavender Legal 」团队

编辑 | FanFan

封 | 纪录片《网络审查员》

编者按

今年4月以来,国内突然出现大规模压制LGBTQ+的情况,微博超话#LES被封,豆瓣性少数相关小组关闭,淘宝大量彩虹周边被下架......一系列现象引起各界广泛讨论。有观点认为,此次行动与4月初全国“扫黄打非”办公室要求全网清理“淫秽色情信息内容”有关。

到底何为“淫秽色情”,是否存在可供操作的判断标准,当下“淫秽色情”是道学家打击异己的旗号还是引诱犯罪的灾星?

本文以美国“淫秽色情”审查标准的百年变迁为切入点,结合我国当下“淫秽色情”标准和审查体系,对LGBTQ+人群、LGBTQ+文学和LGBTQ+周边饰品能否被定义为“淫秽色情”进行讨论。

1

美国内战结束后,大众传媒得到了迅速发展,为了满足劳工阶层的需要,一些描写性行为的文字出现在公众面前。这样的社会现状引发了推崇“

维多利亚主义风尚

”(Victorianism)的美国中上层社会人士的不满(19世纪,英国工业化发展迅速,贵族统治地位受到挑战,在中产阶级的崛起下,绅士理想和福音教派得到了大力宣传,由此填补了贵族衰退而留下的道德真空,因而形成以

正直、整洁、得体和欲望克制

作为准则的行为方式和道德风尚,即所谓“

维多利亚主义风尚

”),由此产生了针对淫秽色情的道德整风,一场轰轰烈烈的“

进步主义

”(Progressivism)运动拉开序幕。

在这样的道德整肃风气下,由清教徒安东尼·康斯托克游说和主导的

《康斯托克法案》

(Comstock Law)于1873年被美国国会通过。此法主要用于规制淫秽文学(obscene literature)和不道德使用的物品(articles of immoral use)的流通与交易,并将使用联邦邮政寄送淫秽物品(obscenity)、避孕药品(contraceptives)、堕胎物品(abortifacients)、性玩具(sex toys)、含有任何性相关内容和信息的个人信件(personal letters with any sexuality content or information)等的行为列为

刑事犯罪。

1873年《康斯托克法案》(传闻康斯托克之所以会提出该法案,是因为自己的一位好友沾染性病身亡)

《康斯托克法案》作为首部针对国民道德的立法,表现了美国人强烈的道德危机感,并希望通过立法重新确立传统道德。作为防止色情犯罪委员会(New York Society for the Suppression of Vice)首席审查官的康斯托克认为:“各式各样的文学经典、当代小说甚至医学手册,

只要其表达了性事,就能激起年轻人的色欲,伤害他们的身体并亵渎灵魂。

”为了肃清社会秩序,打击异议者,康斯托克之辈还冒名向异议者购买“淫秽”作品,交易后便将其抓捕和起诉。在其持之不懈的努力下,任何不符合主流价值观的物品(包括性教育手册和避孕药物、器具等)都被纳入了淫秽的范畴,同时被排除在美国宪法第一修正案之外。

然而,《康斯托克法案》并未对何为“淫秽”给出内涵和标准的定义,缺乏先例的美国法院便将目光投向了英国。1868年的英国Regina v. Hicklin案中所确认的“

希克林原则

”(Hicklin test)成为了当时美国地方法官判定淫秽时的首选标准(Regina v. Hicklin 案是对英国于1857年通过的《淫秽出版物法案》Obscene Publications Act 的首次应用,并对何为“obscene”给出了权威定义)。该原则认为:

任何材料,只要具有使那些最易受影响者心灵腐化和堕落之可能,无论其艺术和文学价值,均为淫秽。

1896年,为了规整全国审理淫秽类案件的乱象,美国最高法院通过Rosen v. United States案,正式将“希克林原则”作为全国上下审查淫秽作品的准则。

虽然“希克林原则”对于何为“淫秽”做出了解释,但诸多问题随之而来:陪审团能否正确根据该原则判断淫秽物品,判断淫秽物品主要依据的性道德是变动不居的还是亘古长存的,性道德是超越社会的共识还是根据宗教信仰、种族、家庭背景和受教育程度的不同而不同的?

“希克林原则”因其过于宽泛,完全忽略了作品和物品对社会的价值而饱受批判。有人尖锐地指出:

以青少年是否会被影响作为淫秽与否的审查标准,只会让所有的成年人都不得不阅读儿童读物。

而对康斯托克等进步主义者的质疑也从未停止过。有人讽刺宣称具有“更高道德情操和纯洁灵魂”的康斯托克道:“作为审查者的康斯托克,一定浏览过比世上任何人都多的淫秽作品,但他依旧自我宣称具有较高的道德修养,

要么淫秽作品对于人的伤害没有其宣扬的那样大,要么作为审查者的康斯托克是无法产生性欲望的变态,这种人显然并不是审查作品淫秽与否的合适人选。”

2

由于“希克林原则”过于宽泛和模糊,计生用品和性教育手册也在该原则的适用下被纳入“淫秽”的范畴,并受到不少指责。于是,在1933年United States v. One Book Called Ulysses案中,上诉法院法官否认了下级法院将乔伊斯所著的

《尤利西斯》

一书视为淫秽作品的判决。本案实际上将法律对淫秽色情的认定向前推了一步,相较于“希尔林原则”中对单独片段淫秽与否的孤立判断,本案更强调

从整体出发对于作品做出综合性的判断,

同时为发表使用粗俗语言或包含性行为描述的文学作品打开了豁口。

《尤利西斯》封面集(《尤利西斯》是爱尔兰意识流文学作家James Joyce于1922年出版的长篇小说,本书是意识流小说的代表作,并被誉为20世纪一百部最佳英文小说之首。)

在后来1957年的Roth v. United States案中 ,美国联邦最高法确定了从整体出发判断作品是否淫秽的“

罗斯标准

”,认为必须要“

因主题的淫秽来吸引好色之徒”、“完全没有任何社会补偿价值”并且“具有公然的冒犯性”

才可认定为“淫秽”。此案对于定义“淫秽”给出了更为严格的标准。

和“希克林标准”不同的是,Roth案中,布伦南大法官指出在判断淫秽时需要参考“

同时期的社区标准

”(contemporarycommunity standards)并以“

普通人的视角

”(average person)出发而非最易受影响和毒害的人。

但是,“同时期的社区标准”和“普通人的视角”依旧没有被明确。在接下来的Kingsley International Picture v. the Regent of the University ofthe State of New York、Manual Enterprises v. Day和Jacobellis v. Ohio等案中,联邦大法官们试图进一步明确“淫秽”的定义和标准。

Memoirs v. Massachusetts案中,在定义一本名为《娱女回忆录》(Memoirs of a Woman of Pleasure)的书是否为淫秽上,法官们产生了争执——本书或许可以满足Roth案中确立的前两个标准,即“主题淫秽”且“具有公然的冒犯性”,但是无法证明其是否“完全不具备社会补偿价值”。美国联邦最高法为此进一步确定了如下原则:一,作品的主题是否从整体来看

仅仅为了激起性欲并且“显然让人厌恶”;

二,性材料的描写是否是以一种

不能为当代社区接受的明显冒犯的方式;

三、作品

完全不具备任何社会补偿价值。

只要作品不具备其中的任一因素,就不得被认定为淫秽。本案进一步提高了证明淫秽色情的要求,然而问题依旧没有被完全解决:作品具备的社会补偿价值中的文学价值要如何证明,谁是证明文学价值的合适人选,法官是否同时具有评价文学价值和淫秽的能力?

针对“销售和散发淫秽材料的行为是否属于宪法第一修正案所规定的言论自由”这一问题,联邦法院在1973年Miller v. California案中给出否定评价的同时,大幅度修改了此前由Roth案等确定的审查标准,并制定了新的判断原则:一,从当代社区的标准,以普通人的判断,材料

整体旨在挑起性欲;

二,是否在各州制定的法律下,被认定为

以冒犯的方式来描述或描写性行为

;三,

整体上缺乏严肃的文学,艺术,政治和科学价值。

该标准被称为“三叉法”或者“

米勒准则

”,这一原则推翻了Memoirs案中曾提出的“淫秽作品及材料”必须“完全没有任何社会补偿价值”的标准,而是以“整体性缺乏……价值”取而代之。我们可以认为,这是言论自由扩张上的小小后退,部分原因是大法官们以持有自由派立场为主转向了米勒案中的以保守派占据上风。而联邦最高法也厌倦于将时间用在反复审查和确定“淫秽”与言论自由的界限上,果断的将此权力下放到各州,并认定对“淫秽”的判断必须完全满足以上三个标准方可不被宪法第一修正案保护。从此,“米勒准则”成为美国延续至今的判断“淫秽”的原则和适用先例。

3

从《康斯托克法案》到“希克林标准”,从“罗斯标准”到“米勒准则”,美国对淫秽的审查经历了从没有标准到有明确标准;从片段式、截取式、孤立式判断到整体性判断;从全国统一标准到各州立法自行确定标准;从假设性道德是全社会的共识到社群式判定;从以最易受影响的人为标杆到普通人的视角;从不考虑作品的任何社会补偿价值到充分考虑其具有的哪怕再微小的价值。

这一系列变化和美国描写性行为的出版物的数量浮动受到了诸如英国社会风气、美国的清教主义传统与“山巅之城”“神选之民”的幻梦、《物种起源》传入美国而对传统教会的冲击、印刷术对大众传媒的普及、因工业革命而扩大的中产阶级影响力和劳工阶层的文化需求、弗洛伊德精神分析理论的盛行、两次世界大战带来的享乐主义风潮、美国因冷战而企图重塑国民道德共识的运动、嬉皮士文化的兴起和联邦最高法院大法官政见倾向和持有的法律哲学观点等诸多因素的影响。

可以看到,从1873年到1976年的百年期间,美国对淫秽的判断经历了巨大的变化和反复。这种易变性揭示了在判断“淫秽”时最棘手的问题,即

性道德的变动不居和判断“淫秽”时的主观性。

每一种宗教、每一个民族、每一个国家甚至每一个人在做出何为“淫秽”这种价值判断时,都有着自己的标准。这种性道德的易变性与法律(尤其是刑法)所要求的明确性之间存在着巨大差异。而斯图尔特大法官在1964年Jacobellis v. Ohio案中的一段话无疑是对“淫秽”这一主观判断的最好注解:

我不会尝试进一步对我所理解的“硬核色情”做出准确定义,也许我永远也无法清晰地做到这一点。但是,当我看到它时,我便知道它是(色情)了。

I shall not today attempt further to define the kinds of material I understand to be embraced within that shorthand description [hard-core pornography], andperhaps I could never succeed in intelligibly doing so. But I know it when I see it.

波特·斯图尔特 Potter Stewart(1915年1月23日-1985年12月7日)

4

让我们把目光收回到中国对淫秽的定义以及审查方式。根据新闻出版总署在1988年颁布的

《关于认定淫秽及色情出版物的暂行规定》

(以下简称暂行规定)第五条,中国的淫秽及色情出版物由各省、自治区、直辖市的新闻出版局组织有关专家组成鉴定委员会,对本行政区域内的淫秽出版物、色情出版物提出鉴定或者认定意见。可见中国的淫秽色情鉴定权掌握在各地新闻出版局(广电局)手中。

《刑法》第367条对“淫秽物品”做出了法律上的定义:本法所称淫秽物品,是指具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的诲淫性的书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品。

有关人体生理、医学知识的科学著作不是淫秽物品。包含有色情内容的有艺术价值的文学、艺术作品不视为淫秽物品。

非常明显,“淫秽物品”在《刑法》中是一种

规范性构成要件要素

,必须结合司法人员的价值判断才能认定(刑法中有规范性构成要件要素和记述性构成要件要素之分,记述性构成要件要素指可以凭借感官准确认识的客观要素)。虽然中国在努力将“淫秽物品”这一概念予以明确,但可以看出,这种解释依旧失之模糊,过于宽泛,打击面太大。

一般而言,中国都会出台相应的司法解释对于类似的规范性构成要件要素予以明确,以便增强法律在司法实践中的可操作性。然而,对于制作、贩卖、传播淫秽物品罪,中国并没有相应的司法解释予以明确。于是,在司法实践中,

审判人员普遍将当地广电局对于淫秽出版物的鉴定意见作为结论直接使用。

广电局对于“淫秽”予以判断的鉴定标准依旧参考上文提到的《暂行规定》,其第二条对“淫秽出版物”做出了如下定义:淫秽出版物是指在整体上宣扬淫秽行为,具有下列内容之一,挑动人们的性欲,足以导致普通人腐化堕落,而又没有艺术价值或者科学价值的出版物……(共有七条,限于篇幅,在此不列)。

可见,中国在出版物淫秽与否的判定上,同样坚持了整体性判定办法,而“挑动……”、“足以……”等行文可以看出,

对于“淫秽”的判定并非一个简单的事实判定,而是价值评价和客观事实的杂糅。

而对于色情出版物的判定上,《暂行规定》第三条给出了如下定义:色情出版物是指在整体上不是淫秽的,但是其中一部分有第二条(一)至(七)项规定的内容,对普通人特别是未成年人的身心健康有毒害,而缺乏艺术价值或者科学价值的出版物。

由此可见,“色情”和“淫秽”出版物的区别有如下几点:第一,淫秽与否是对出版物的

整体评价

,色情与否是对出版物的部分评价;第二,危害程度上,淫秽出版物

足以导致

普通人腐化堕落,而色情出版物

可能导致

普通人腐化堕落;第三,判断标准上,淫秽出版物以普通人为标准,而色情出版物虽然依旧以

普通人为标准

,但是特别

强调了未成年人的视角。

综上,中国形成了

以各地的广电局为鉴定机构的、以“整体性”和“社会价值豁免”为标准的,以普通人视角判断的“淫秽”出版物审查体系,和“片段性”和“社会价值豁免”为标准的,以普通人结合未成年人视角的“色情”出版物审查体系。

5

中国的“淫秽色情”审查标准和美国类似,依旧存在标准不够明晰的问题;同时,相较于美国的“社区标准”,中国以统一的《刑法》规定标准会略显死板,很难根据不同类别人群和不同性道德灵活地做出准确判断。

在明晰了中国的淫秽判断标准后,很多以淫秽色情为借口的行为,就显得令人费解。可以看到,在中国的《刑法》和《暂行规定》中,

并没有将同性恋或者LGBTQ+作为一种单独的禁止性因素或者“淫秽”事由。

虽然《暂行规定》第二条第六款的确提到了同性恋,但强调的是“淫亵性地具体描写同性恋的性行为”,并没有直接将不含有性行为描述的同性恋文学界定为“淫秽”。

那么,淘宝为什么以“色情”为借口下架LGBTQ+商品,一些同性恋文学为什么以“淫秽色情”为理由被封杀,为什么将“淫秽色情”视为LGBTQ+的“天然属性”?

这些做法无疑是得不到现行法和有关规定的支持的。

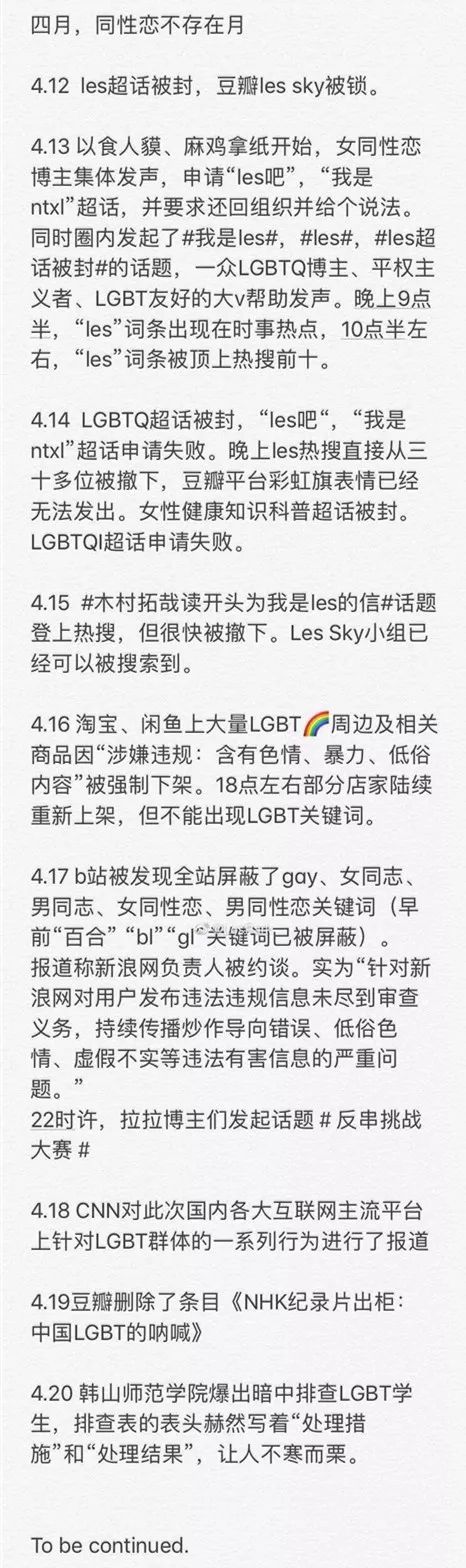

有网友总结出4月大规模的同志打压现象