其实,不太觉得需要再怎么介绍《海边的曼彻斯特》了,毕竟这部电影已经是去年颁奖季的最大惊喜之一。

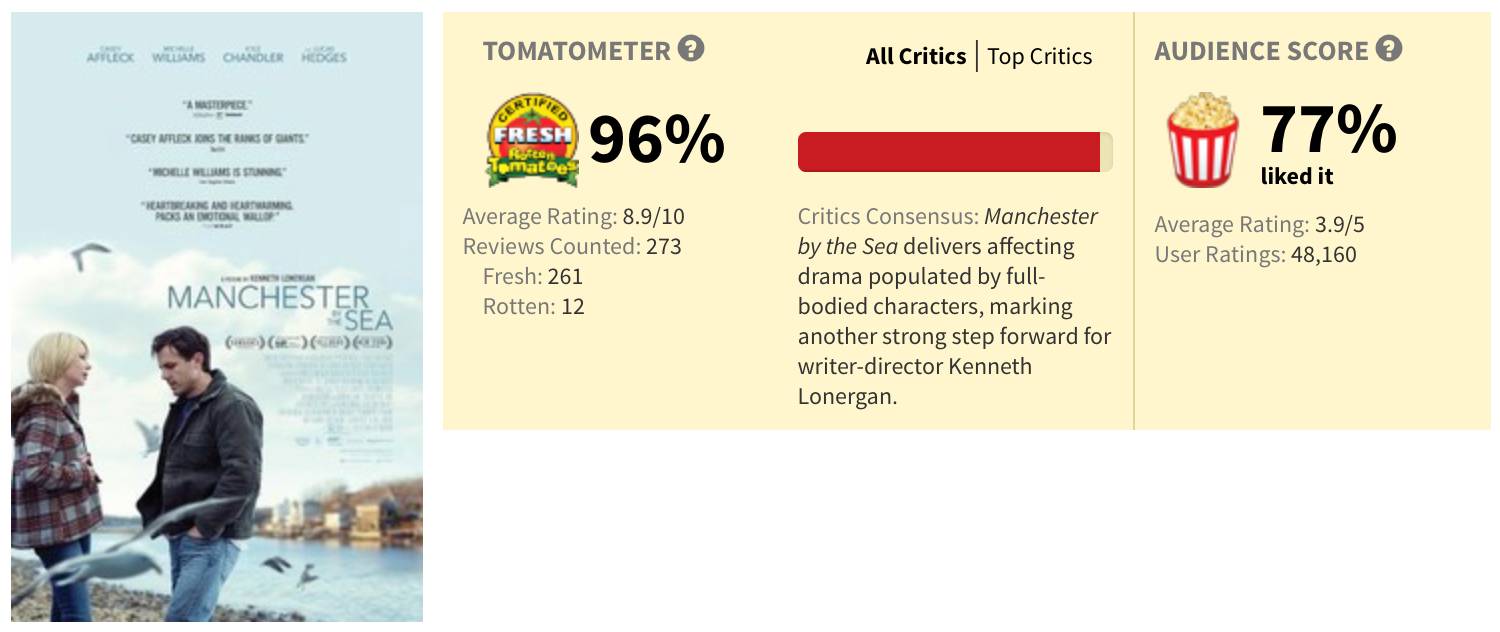

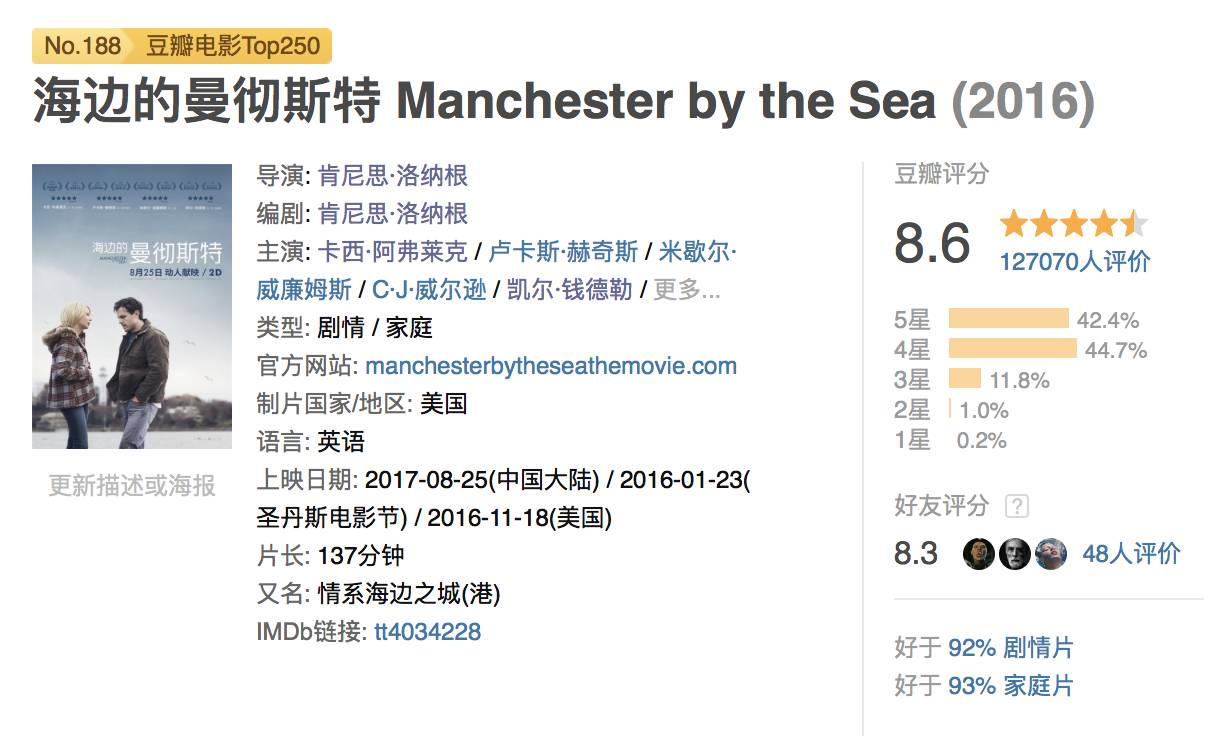

烂番茄96%的新鲜度,豆瓣十二万人评价出来的8.6分,也说明了这一点。

不仅口碑好,拿奖拿到手软,票房也获得很大成功。预算只有八百万,却赚了六千万。

感谢全国艺术电影联盟,使得这部影片可以在国内上映,虽然间隔的时间有些晚,

才更觉得,应该借助自己的影响力,再推荐下这部电影。因为,这样的电影,更该是我们需要看到的。

所以,虽然院线上映时间比预想晚了太多,还是很推荐大家去电影院,再刷一次。一定会有新的感受。

第一次看《海边的曼彻斯特》是在今年二月份,当时对这部电影还没有太多了解。当走进电影院的时候,其实真的没有抱太大期待。

从表面上看,这就是个很典型的美国独立文艺片。风景优美、情感细腻、情节简单,非常生活化,讲述一个男人如何面对自己内心的创伤。

感觉每年好莱坞的颁奖季都要出几部这样的电影,好像很难拍出什么新意。和各种爆米花大片一样,其实都是换汤不换药的流水线作品,只是大家的目标市场不太一样。

正好那天是工作日下午,电影院几乎没什么人,整排都是空座。

虽然当时南半球在过夏天,但是电影院冷气开得很足,我好像和这部电影一起,过了整整两个小时的冬天。

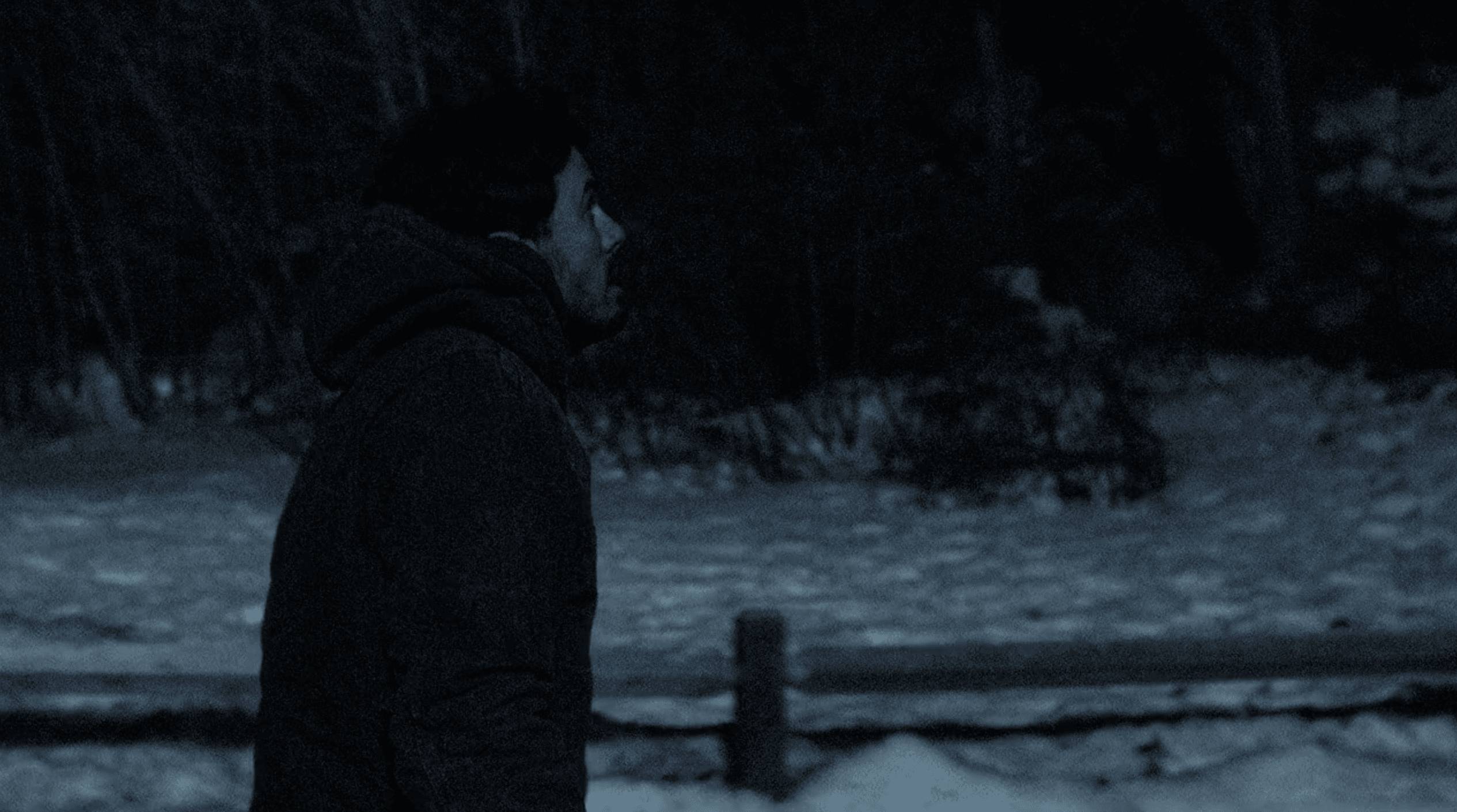

直到现在想起来,还记得那永远太过明亮的画面。浅蓝的海,惨白的雪,空荡荡的码头。

但它们都如此冷硬,让人感受不到丝毫温暖。光天化日之下,原来也可以这样冷。

现在想来,《海边的曼彻斯特》为何能在这许多小众独立电影中脱颖而出,不单单是卡西·阿弗莱克精湛的演技,也包括肯尼思·洛纳根展现出的编剧技巧,细腻,而且复杂和高明。

这部电影不仅仅是写实的,更是精致的。

剧情虽然简单,却借助叙事上的技巧,比如插叙的使用,使得影片一直保有悬念。

比如,它有意

隐去了最关键的戏剧性情节

,但这种“

不忍提及

”,反而让悲伤的情绪更有层次感。

虽然影片由各种生活化的细节组成,但这些细节不只是为了呈现出真实的生活质感,更是为了使人物更加丰满。

就好像整部电影里,卡西明明一直面无表情,含含糊糊地说话,却让我们感受到了切肤之痛。

创作者都将技巧藏在我们注意不到的地方,这才是最高明的技巧。

很多人提到这类白人为主的电影,好像总是要说中产阶级如何如何。但这部电影最与众不同的地方,正是在于那种“反中产”的内核。

所谓的中产阶级,好像总是活在虚假的希望当中。用各种各样兴趣爱好来填满自己的生活,烘焙,健身,阅读,旅游……就好像这样他们就会变成更好的人,就会过更幸福的人生。

可是说到底,这些所谓的“充实”,根本就无关痛痒。兴致勃勃地按照“完美生活“的方式来打造自己的人生,可是他们根本也不清楚自己想要的是什么。

常常会想到理查德·耶茨的小说。他本人穷困潦倒,但是他笔下的角色似乎从不为生存担忧,因为他要从另一个角度来为他们判死刑。

这些人都是标准的“中产阶级”,野心勃勃,心怀许多艺术梦想。然而到头来,他们总会用漫长的一生来接受一个事实,原来他们并不是天才,也永远不可能站在舞台的中央。

这样平淡的、乏味的、没有希望的人生,又有什么意义呢?

也正因为此,当年轻的侄子帕特里克对李说出“

我是冰球队的,我是篮球队的,我有两个女朋友,我还玩乐队的,你不过是清洁工,干嘛在乎自己住在哪里?

”的时候,我们的心才会一瞬间被刺痛。

他还这么年轻,他觉得自己的人生才刚刚开始,可以有无数种可能性。

但他却不知道,一个平凡的中年男人要如何永远活在自我厌恶和悔恨当中,要如何用余生来缅怀曾经短暂的幸福。

那种幸福原本也毫不光荣。李只是个普通工人,有妻子和三个孩子,他要活在柴米油盐和偶尔的小吵小闹当中,他要把一生都奉献给家庭。那本该是条一眼就可以望到尽头的路。

但是,现如今的李,却连这样卑微的快乐都无法拥有了。

而帕特里克真正开始理解李,大概是在他和妈妈吃了一顿饭之后。

那之前,他同样兴致勃勃,对缺失多年的母爱充满期待。

直到真正坐在那个饭桌上,他才发现,原来他们已经如此疏远,那个坐在他对面的女人,他根本就一无所知。

她似乎想要修复他们的关系,但他们之间已经隔得太远,隔了一道无法跨越的鸿沟了。

与其说这顿尴尬的午饭让帕特里克意识到,比起这个遥不可及的妈妈,他的生命里其实还是只有叔叔可以依靠……

倒不如说,他终于也感受了挫败和失落。

他总要学会理解,有许多关系是无法修复的,有许多遗憾是无法填补的。就好像他失去的母爱,永远都找不回来了。他们都已经错过了彼此人生中的长长时间。

事已至此,除了冷冷看着,又还能怎么办呢?

而另一方面,我想,这部电影之所以会如何成功,也是因为卡西所扮演的这个角色太好了,太丰满了。

这部电影虽然看似堆砌了各种生活化的细节,但是思路其实是非常清晰的。

影片中的每一个细节,甚至包括帕特里克这一整条人物线的反衬,都是为了从各个层次展现出李的生活。都是为了探讨一件事,一个哀莫大于心死的人,要如何继续活下去。

大多数类似文艺片,我们会记得主角们痛苦麻木的脸,或者也会记得主演的名字;但是只有《海边的曼彻斯特》,会让让我们记住这个男人,记住他叫李。

卡西的表演实在太过细腻,以至于我自己都无法解释,为什么他从头到尾都面无表情,却可以精准地表达出如何深沉的情绪?

他用如此不动声色的、克制的悲伤,完全击中了观众。

到最后,李几乎已经真实地站在了大家面前。

这个人物形象实在是太过饱满和富有层次感了。让我们觉得自己侵入了他的生活,开始与他隔空对话。

不再是作为观众,蜷缩在椅子上仰望着大银幕上的他。我们站在火灾现场的人群当中,站在警察局的角落里,站在海边的码头上,站在他哥哥的屋子里,站在他深夜等待侄子的车边,看着他。

甚至有点想去抱下他,给他个安慰。但是这并不可能。

不仅因为他只是电影里的一个角色,而是因为他不需要。他不需要陌生人不痛不痒的关心,不需要旁观者隔靴搔痒的怜悯。不需要被人理解,不需要被人同情。

我们不是他,也帮不了他。

李一直都活得太过清醒了。

因为活得太过清醒,所以他才会这样沉默,粗暴,心不在焉,好像对待什么都无所谓。

他太清楚自己要的是什么了;他也太清楚,自己终其一生,都不可能有可能弥补自己犯下的过失了。

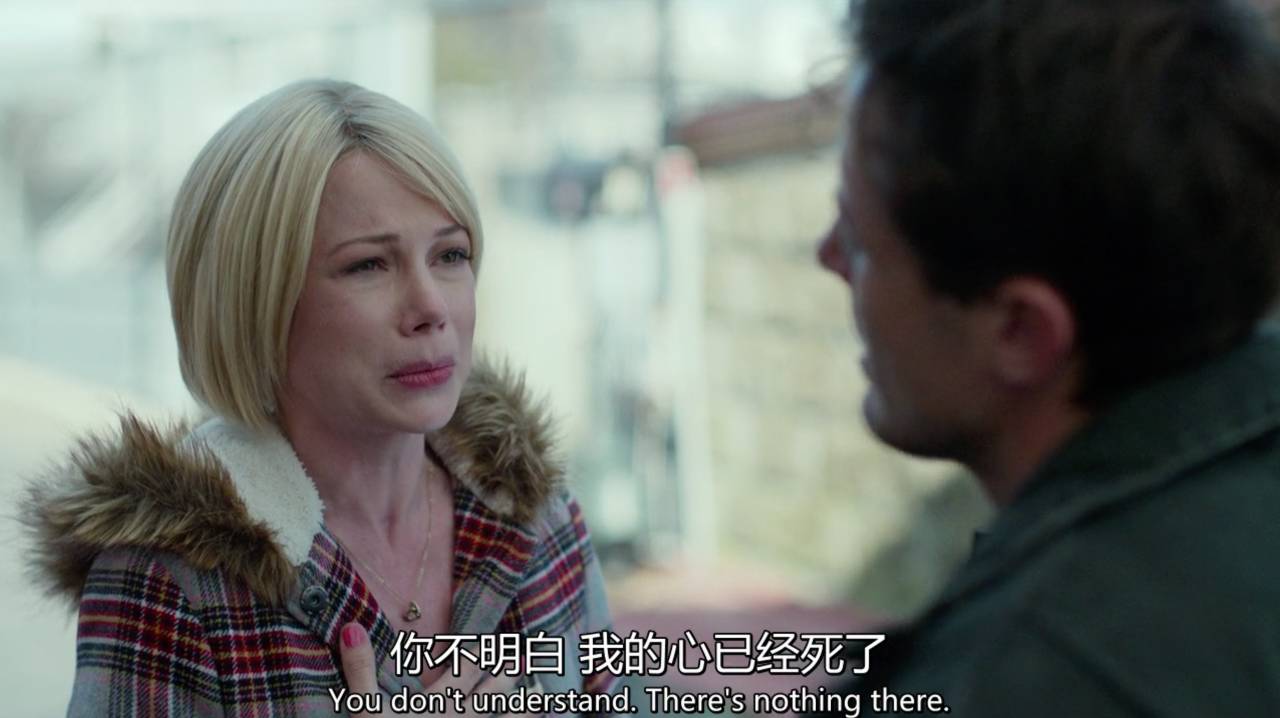

可是,他又是一个太过善良的人。所以才会在前妻的泪水面前落荒而逃,转头又忍不住在酒吧爆发,靠自我伤害来宣泄情绪。

所以才会这么温柔地包容那个年轻气盛的侄子,甚至最后小心翼翼地、笨拙地邀请他来和自己一起住。

就好像……就好像他还有未来一样。

就好像他们还有未来一样。

失去的就再也找不回来了。所以,从来都不存在任何希望,也不会有和解,也不会有什么救赎。

可是,即使如此,既然没有死,人还是要活下去的。

在痛苦中活下去,在遗憾中活下去。

在一条一眼就可以望到尽头的路上,也许也会突然跑出来一个年轻人,把你拉到海边去。

冬天的海真冷啊,但这也是你们热爱的大海。

唉,一个这么正能量的我,却要推荐这样一部非常丧的电影,真是有些让人丧气。

但是,这也恰好是生活的一面啊