网络图

他狭窄的房间堆满了各种资料,有字迹模糊的码报、色情兼迷信气质的白小姐、还有香港版本的日历,以及各种纸片上面心神不宁的数字,这些纸质材料,一摞一摞堆放在杂乱的房间。

在我的印象中,整个家族最先南下的,是父亲唯一的亲弟弟,我的叔叔黄河水。

1984年冬天,叔叔年仅二十六岁的妻子、我的婶婶冯幼群病逝。1997年秋天,一直照顾河水叔年幼儿子的奶奶去世,临终之前也没有见到已经南下的河水叔最后一面。奶奶离世的第二年,河水叔带走了留守家中的两个儿子——炎培和职培,正式开始了父子三人的南下打工生涯。

算起来,职培到广州的实际年龄才十三岁,尽管年龄偏小,但他算得上整个家族中南下打工的先驱。

2000年左右,凤形村的亲人开始大批南下,一些原本固守土地、相夫教子的妇女,目睹留守家中的微薄收入,经过权衡计算,也决定离开故土,加入南下的人群。但因为她们年龄偏大,不能像一些年轻女子,进入正规的大型工厂,所以大都只能窝在一些小工厂、小作坊里面打工,很难有长久的工作机会。加上没有办理暂住证,也不敢随便多跑动,更多时候,她们隐匿于城中村的出租屋中,在混乱的流动人口聚居地,寻找一些生活的出路。

2006年国庆节,叔叔们邀请我去广州塘厦玩,像在老家一样,我们一家人在一起扯白了一天。根据聊天记录,我力图还原叔叔们当年的生活状态,他们是:亲叔黄河水、外嫁的瑛国叔(女)、嫁过来的彩凤叔(女)。

河水叔:游走于城乡边缘的不安分灵魂

多年来,叔叔黄河水在我眼中一直是个谜一样的人。他出生于1958年,1980年和本乡花桥姑娘冯幼群结婚,1981年生下第一个儿子黄炎培,1984年生下第二个儿子黄职培。

和父亲的大部分兄弟(父亲有十几个堂兄弟)不一样,河水叔几乎从来就没安心在故乡土地上待过。80年代农村人口尚未出现大规模迁徙时,他宁愿承包大队部的商店、最后欠一身烂账回家,也不愿好好种田作地。河水叔对土地有一种天生的厌恶和畏惧情绪,谈论的话题永远和土地无关,对外面世界的向往则十分热切。

在我婆家、娘家和外婆家的诸多亲人中,河水叔是唯一一个对自己命定的农民身份,具有天然反感、叛逆情绪的亲人。他没有农民的卑微和怯弱,也没有农民的纯朴和安分。尽管妻子的早逝,让他二十六岁那年就成为鳏夫,因为拖着两个男孩(一个三岁,一个半岁),家族中的亲人对他充满同情,但我一直认为,就算他的人生没有发生变故,他也绝不可能留守家中。

1996年他独自南下广州,直到2015年跟随两个儿子回到湖南。在很长的一段时间内,我们对河水叔的生活一无所知。1997年奶奶弥留之际的最大心愿,就是看一眼令她牵挂一生、心疼一生的小儿子。老人苦苦熬了几天,终究没有等到这一眼。

对父亲而言,河水叔消失的日子,就是他麻烦不断的日子。

河水叔的田地从来就无人打理,他既不交代别人种,也不在农忙时节回来照看几天。当时农业税还没有取消,村干部经常跑到父亲的单位,让他缴纳弟弟的农业税。最严重的一次,是乡政府下文,凡家中有恶意拖欠农业税者,兄弟姐妹、父母之中若有公职人员,一律强行扣除工资。

除此以外,河水叔多年在外盲目的闯荡,给他留下了不少债主,在他突然消失,父亲替代他成了被追讨的对象。在乡村的熟人社会,“父债子还”的规则同样适用于兄弟之间,面对拐弯抹角跑上门来的债主,父亲一次次赔着笑脸,一次次在别人声泪俱下的控诉中,无言以对。这些事情令父亲烦不胜烦,但也毫无办法。在乡村他累积多年的好名声,因为河水叔不合乡规的行为,被大大稀释。

父亲的担当和河水叔的放任,构成了两个极端,更让人难以接受的是,河水叔在两个孩子尚未成年的情况下,将他们独自留在家中。在孤独、偏僻的老屋中,两个孩子依赖他们大伯(我父亲)提供的粮食,到底如何长大,对我而言,始终是一片无法想象的空白。

直到2002年南下广州念书,我才有机会对河水叔的生活有一个近距离的感知。和刚刚落地广州的汨罗老乡一样,河水叔同样将广州白云区塘厦村当作自己的据点,将近二十年来从未挪移。

我后来才发现,塘厦之所以成为众多底层打工者聚居的地方,除了房租相对便宜,更为重要的原因在于交通方便:村前可以在“棠下站”坐车,村后可以在“机场路”站坐车,离地铁“三元里站”也很方便。这种发达的交通格局,注定塘厦流动人口多、来源杂。听堂弟说,除了湖南、四川人外,广东本省的潮汕人也非常多,汨罗来广州的打工者,几乎全部聚居此地,塘厦是三江、长乐等汨罗北部乡镇外出打工仔吸毒、赌博的大本营。

● ● ●

1998年,在奶奶过世一年后,河水叔的两个儿子炎培、职培先后来到广州,他们父子三人,三个单身汉,住在一间不到十平米的前后间里。河水叔住的房子在四楼,与隔壁楼房的间距不足两米,就是所谓的“握手楼”。街道脏乱无比,到处都是垃圾,散发着难闻的气味。

2005年春节,父亲让我从家乡带一些腊肉、谷酒给河水叔,因为要及时将这些东西送过去,以免广州温热、潮湿的空气让食物变质,我到达当天就和河水叔联系,在塘厦站接到我后,河水叔带我慢慢走进城中村。

七弯八拐,进入一个狭窄楼道,河水叔告诉我,这就是他的住处。

一股呛鼻的不明气味,混合着南方潮湿、溽热的的空气扑面而来,出租屋的楼梯极其陡峭,可以看出是后来所加,小心上到四楼,两腿已经发软,逼仄的梯间,仅能容下一人转身。上到楼上,从小小的窗户往下看,只见楼与楼之间电线密集,电线上挂满了衣服,乱搭乱建现象非常明显。

房间非常狭窄,前后共有两间,使用面积不超过十平方米。外面一间放了一张稍稍宽敞的床,是河水叔和小儿子职培睡觉的地方,里面一间放了一张不足一米宽的床,为河水叔大儿子炎培的休息之处,整个房间除了几个纸箱胡乱塞了一些衣服,没有任何像样的家具。听河水叔说,天热的时候,他们父子三人就直接睡在地上,尽管屋内相当闷热,但对于“握手楼”而言,也找不到其他更好的通风方法。

河水叔还告诉我,每个月的房租是210元。这里治安很坏,偷单车的人尤其多,他搬进去没多久,就被偷了两辆单车。

更令我惊讶的是,河水叔来广州近二十年,竟然一直没有固定的职业。他并非毫无专长,也不是没有生存能力的人,年轻时,奶奶让他拜师学过砌匠(建房子的手艺人),也出了师,完全能够独立对付工程,算得上有一技之长的人。

1984年婶婶去世后,在岳阳工程公司的姑父曾帮他联系过一些业务,让他很早就当上了包工头。河水叔在1985年就节余了四万多元(父亲当时一个月的工资为六十八元),成了村里的首富。也许是当时的河水叔太年轻,加上赚钱太容易,他拿着那几万块钱,不过几年时间就又一无所有,待到生活重新陷入困顿,他因为有过发财的经历,怎么也不甘心从一些体力活干起。

在广州多年,除了一些朋友偶尔给他介绍一些临时的活(诸如短期帮别人看守仓库,帮要装修的房子看守材料等),河水叔大部分精力都用在“买码”和招待朋友上。

唯一值得庆幸的是,河水叔的儿子炎培、职培完全不用人操心。两兄弟自1998年到广州后,一家的生活费,全靠兄弟俩打工的工资,但维持住三张嘴巴后,往往所剩无几。

相比在老家的坏名声,在塘厦,河水叔显然属于受欢迎的类型,他生性大方,尽管经济困难,但因为爱面子、看重他人的评价,为人极为豪爽,来来往往的朋友极多。职培曾经抱怨,“我父亲的酒肉朋友没哈数(极多),有两个人一来就吃了两个月。赚的钱就这样被吃光了”。

尽管房子狭小,但人气很旺,甚至一些贩卖假钞的朋友也躲在他这儿。听房东讲,从三江来广州打工的人,有三分之一先落脚在这儿。河水叔管吃管喝,一直维持到别人找到工作。没有钱,就去借。职培说,“这里就是一个庄,很多来吃饭的人我根本就不认识,他们都要过来找老黄”。父亲为此责怪过河水叔好几次,告知他要为炎培、职培着想,就算因为能力有限,不能帮他们,至少不能连累他们。

“船上赚钱船上甩”,老家流行的一句话,是对河水叔生活最好的描述。

● ● ●

河水叔主要靠“买码”为生,在没有到广州以前,我只是从亲人的口中得到此种印象,等2002年到广州后,我直接感受到了河水叔的生活与“买码”之间的深度关联。“买码”作为香港极为常见的一种六合彩,原本没有任何特别之处,它设定的中码概率还比不上赌硬币的正反面,但自2000年前后,这种在香港纯粹用来消遣的活动,却成为主宰凤形村、隘口村很多人命运的心魔,其疯狂的程度,远远超出了正常人的理智范围。

河水叔尽管没有置身凤形村疯狂的氛围中,但在塘厦的出租屋,作为家乡“引进买码”的原初产地,他的生活同样深深地陷进了迷狂而荒谬的境地。他狭窄的房间堆满了各种资料,有字迹模糊的码报、色情兼迷信气质的白小姐、还有香港版本的日历,以及各种纸片上面心神不宁的数字,这些纸质材料,一摞一摞堆放在杂乱的房间,类似于一些沉迷科研的学者办公室所营建的氛围。

△村庄里的标语

△村庄里的标语

“猜特码”算得上“买码”最为刺激的环节,河水叔迷信特码,一有空就附会各种因素,期待“特码”的降临。一个孩子大小便的次数、当天最先看到的一种动物、昨夜的梦境、“天线宝宝”节目中太阳公公出来的次数,都隐含了决定财富命运的玄机,其中的逻辑,毫无理性和规律可言。

我问河水叔买中过没有,他说当然买中过,不过每次买中的都是一些很小的数字,不敢买大码,怕别人跑掉。他的经验是,为了降低风险,只到房东做庄的户头买,买中了可以理直气壮地坐在家里等钱。根据赔率,买五百元中了码当晚就可以兑现,能拿到两万元;买一千元中了码,则要等到第二天才能兑现。

中了码后,隔壁左右的邻居都会被请他去吃夜宵、啤酒、烧烤,有时甚至还要到宾馆开房打牌,“中码”的钱很快就会花掉一大半。“中码”的人,则会在喧嚣的热闹中,收获众人的注目,获得自尊的满足。

在他们眼里,“买码”的风险不是很大,也不用担心庄家跑掉,那些房东庄家一般都有房产抵押。不过对河水叔而言,更多时候,“买码”的结局都是被庄家吃掉本金。折腾很久,也不过偶尔沉浸在“中码”的幻觉中。

2006年国庆在塘厦,河水叔见到我的第一句话就是谈码,“我很后悔丢掉了一批好数字,就是上次买8的时候,本来特码、平码都猜中了,偏偏漏写了8号,气得我要死”。

“我在广州,没有人惹我,一看就是一个穷人,过日子只要自己感觉过得好就行,我们根本就没有资格来评价别人的生活。”当时的我极为震惊,河水叔外表的无谓中,显然有对人生的思考。当我提到是否因为塘厦的热闹,不习惯离开这里时,河水叔的神色黯淡下来,“哪里是不愿回去,是不得回去!”

也许,在河水叔内心,有我不可理解的苦楚。

瑛国叔:街边的缝补人生

我爷爷最小的弟弟,按照辈分,我们称为八爹。八爹养育了五个孩子:强国、大国、富国、瑛国、立国。其中瑛国叔是他最小的女儿,嫁到了本乡的洪源村,养育了独子冯超。

瑛国叔在儿子七岁那年,决定跟随南下的亲人一起到广州,从1997年到2005年,因为超龄,一直没有办法进厂,始终难以找到合适的工作,几乎没有节余多少钱。直到2005年,随着儿子支出的增加,她被逼得没有办法,只得重操旧业,租了房东楼下的楼梯间,临街做起了缝纫,专门负责上拉链、改衣裤。没想到,因为流动人口多、从事缝补的人较少,反而意外找到了一条生路,赚到了一些钱。

瑛国叔性格开朗,喜欢聊天,以别人的评价就是,“碰到一块麻石都能说上半天”。

2006年国庆,她邀请我到家里坐坐,说是家,其实不过楼梯间下面的两三个平方,白天她将缝纫机摆在街边,晚上则睡在没有窗户的楼梯间。尽管如此简陋,瑛国叔还是在临街缝纫机后面的门上,贴了一张她和儿子的合影。合影拍摄于几年前,用了一块红布做背景,小小的家由此充满了生机和希望。

那天下午,她一边兴致勃勃地忙个不停,一边和我讲着来广州后的很多事情。

● ● ●

访谈时间:2006年10月1日

访谈地点:广州白云区塘厦出租屋

我1997年就来广州了,比炎培、职培两兄弟早一年。我到广州后,一直租在四楼或者五楼。为了有个照应,节约伙食,我在职培他们隔壁住了五年。现在家里来的人太多了,我就出来租了一个楼梯间,房子太小,人多就待不下去,现在很少叫职培他们吃饭。

今年正月过年期间,家里人多,只得将缝纫机打直放,没有办法,全部站在房子里面吃饭。我算给你听听,过年那天,富国叔叔来了,大国叔叔来了,还带了一个客人,加上魏叔他们一家,还有你叔叔一家,你看看,几个平米的房子怎么待得下?我运气不好,来广州前面几年总是赚不到钱,直到去年(2005年),有人建议我在街边做缝纫,我就将缝纫机直接摆在了街边。广州雨多,后来才决定租一个楼梯间,开始正正经经做生意。

我开店,很多东西都是从外面捡回来的,前几天就捡了五十条拉链,几尺松紧带,还有几十个标签。哪个制衣厂丢了东西,别人就会告诉我,我就跑过去捡。有时候我还能捡到布,捡一块布就可以赚十几块钱。两条裤的口袋我收十二块,一条裤两个口袋,每个口袋三块钱,如果全靠买布,成本增加,划不来。能捡到布,就要省很多,我只需花时间。我床底下放着几袋布,都是捡的。

我还打算打五年工,将我家崽伢子读书送出来,就回家。待在外面太作孽了,睡没有一个好地方,吃也吃不到新鲜菜,尤其是房子让人受不了,这里的房子太密了,不通风,我一天到晚身上汗滴滴的,不舒服。

我干的活包括上拉链、改衣服。我以前做过衣服,不管怎么改都能改好。改衣,改两边七八块;改一条裤脚边,三块;改衣服大小,要看工作量;如果是改整件,要十五块。改整件麻烦很多,但它不需要成本,只要一点电费、一点线,基本上不需要别的钱。

上拉链需要一点成本,铜拉链,一般要五毛钱。相对说来,改衣服有了一块钱的成本,就可以赚十几块钱,成本比较低。一年的收入,算毛收入有一万多块,除了开支,一个月能存七百块钱。但也要看季节,秋冬旺季一般能挣七八百,像这样的夏天,就只有五六百。今年最高纪录,一天赚过九十多块,是毛收入。但我的毛收入,差不多就是纯收入,本钱很小。我的缝纫机是从家里拧过来的,房间里摆放的两个机头,是我从别人手里判过来(以估价的方式整天买过来的)的,五十块钱一个,当废铁卖都可以卖四十块钱。

不管怎么说,像近两年的情况,出来还是比待在家里强。其实,我们两个都在这边打工,正良(瑛国叔的丈夫)如果不“买码”,一年算细一点,养一个高中生还是养得起。我只有一个小孩,他会念书,现在念到了高中,一年要花一万二、一万三呢!现在吃、穿、用、车费都很贵。

这次放了假,超伢子又打电话过来:“妈妈,我放假了。”“要多少钱呀?”“可能要几百。”今天上午一早起来,我就给他邮钱去了,每月的29、30号就要邮钱过去,到这两天,哪怕手头没钱,借钱也要先寄给他。

他在汨罗二中念书,其实中考那年,分数线超过了一中15分,但报考志愿时,他问我是该报一中还是二中。我说,如果有把握就报一中,没有把握就报二中,保险起见,他还是报了二中。之所以这样选择,其实是因为我曾告诉他,如果一中考不上,不会出钱买。

今年暑假冯超打电话过来,说是要过来看一下父亲,他已经有两三年没有看到父亲了。我倒是每年都回去一趟,但正良很少回去。超伢子暑假来了以后,住两三天就要回去,坚持要回去。

我问他为什么,他说:“妈妈,不是我不愿意待在这儿陪你们,是这儿不沉静,没有办法读书,这种做生意的地方,人来人往,没有办法安静下来。”

我告诉他将房门关起来,“开一盏灯可以,开两盏灯也可以,我只有锁边时,才进去一下,别的时候会尽量待在外面。”

他说:“我住在这儿读书读不进,我买了四百八十块钱的书,只有三分之一读进了肚,还有三分之二没有读一点名堂,我住在这儿,做生意人来人往,听不习惯,晚上一夜天光又不能睡觉,精神不好。还有,你们都希望我能考取大学,爷爷说,你父母在外面打工,你要好好念书,考个好学堂。唐爹(他念高中时,常去吃饭的一个朋友)也这样说,你要发狠读书,你父母在外面打工不容易,舅舅也说我,到时候没有考上,怎么好意思?”

我听他这么一说,当天晚上就买了车票,让他回去了。我当然希望他多住一下,能够用排骨给他炖点汤喝,能够买点补药蒸猪肚给他吃,在家里,也没人能够安心安意地照料他。我还是他九岁来广州时带他去玩过,我给他照了很多相,我带他坐地铁、逛公园、逛商店,照了很多相,还到白云宾馆去了。

这次来,他已经很高了,比我要高一个头,比我们两个都要高大很多。我有整整八年没有煮饭给他吃过了,他八岁就和父亲待在家里,我就出来打工了。直到他初中毕业的最后一学期,我看他成绩不错,担心考上高中我们供不起,才叫他父亲也出来打工。读初中,我一个人出来打工,勉强能供得起;但念高中,一定要两个人在外打工才供得起。

你看看,我房间里面有两个灯泡,都是节能灯,一个三瓦、一个五瓦,只要五块钱一个,用这种灯,电表根本就不转,我锁边烫衣用这样的电灯都可以。我知道职培他们三个的水电费每月一百多块,彩凤他们的水电费也是每月一百多块,而我的水电费每月才十七块(广州2006年居民用电是0.6元/度),我能省就尽量省,赚不到钱就尽量不花钱。

正良在一家物流公司上班,做苦力,主要帮别人搬东西,他的功夫比你魏叔还要重,包吃包住,有一千多块钱一个月。但他不算细,去年和前年,“买码”就输掉了一万多。他在别的方面挺节约,就是太喜欢“买码”,他去年和前年只节余了九千多块,但“买码”都亏掉了,两年都没有回去过年。今年他现在就开始打算,一定要回去过年。我和他说,今年不要“买码”了,万一明年超伢子考上了大学,到时念书要钱怎么办?

我从年头忙到年尾,也没有看到存什么钱,年年一个嘴头光。我到现在才存三千块钱,但他读书至少得准备一万块钱。超伢子的成绩也不是特别拔尖,中上游的样子,在学校老师还让他当了一个班长,他每年都当班长,他下半年到了高三,明年就高中毕业了。他说,等明年高中毕业后,要到广州来打工一个月,到时候自己来。他明年正月初六满十八岁进十九岁,我也懒得想那么多了,他能够读出来更好,不能读出来,我们做父母的也尽力了,也没有别的办法。至少现在,再苦再累,我们也要保证他读书的钱,他这么喜欢读书,总是一本书擎在手中,如果父母没能力,误了伢子,他会埋怨一辈子。

● ● ●

十年过去了,此后,我再也没有看到过瑛国叔。

如她所想,儿子大学毕业后,她终于结束了蜗居楼梯下整天挥汗如雨的日子,回到了山清水秀的村庄。超伢子最后考上了一所二本大学,学校老师对他还不错。据说毕业后,有一段时间他被骗参与了传销,现在好像在一家公司上班,具体情况我不太清楚。

去年过年,妈妈告诉我,瑛国叔得了乳腺癌,已经做了化疗,不知能熬到什么时候。

彩凤叔:债务逼迫她做生意

彩凤叔比我只大四岁,但根据辈分,我还是得叫她叔。她嫁给五奶奶的小儿子魏叔前,曾经有过一段婚姻,和前夫生了一个儿子。前夫是一个好吃懒做、赌钱打牌的躁子(脾气暴躁,品行不好的人),有家暴倾向,日子实在过不下去,只得离婚,彩凤叔离婚时才二十四岁。

魏叔年轻的时候,找对象太挑剔,将婚事耽误下来了,没想到碰到彩凤叔后,魏叔对她非常满意。我到现在还记得,他们谈恋爱时,彩凤叔穿着紧身牛仔裤、头发挽得高高的,一副青春勃发的好看模样,他们经常在我老家水库旁边的菜地里一起干活,关系非常好。

魏叔为人豪爽,也很勤快,就是爱赌博,这一点,实在是出乎彩凤叔的意料。她将自己的婚姻归结为命运:前夫爱赌,魏叔还是爱赌。彩凤叔和魏叔结婚后,生了儿子勇勇,长得很漂亮。随着儿子的长大,他们逐渐意识到了生活的压力,2005年,彩凤叔终于将四岁的儿子托付给五奶奶,开始了南下打工的人生。

彩凤叔的打工经历比较简单,2005年,河水叔将她带到广州后,经熟人介绍,一开始在塘厦一家制衣厂上班,做了整整一年的试用期,每个月只有四百元的工资。试用一年后,老板看她人还可靠,就让她做品检,早上七点上班,晚上十二点下班,一个月没有假期,只有星期天晚上不加班,算是放假。到第二年,工资稍稍高点,基本工资八百,还有一点提成,如果出一万元的货,能拿三百元提成,每月勉强可以拿到一千一百元。

彩凤叔到广州来,一开始的想法是管住丈夫魏叔。魏叔比她早来广州五年,但几乎没有拿过一分钱回去,工资低固然是主要因素,但更重要的原因是他太好赌,待在塘厦,他根本管不住自己。

“魏叔的工资不算高,但他习惯很坏。去年干了两个月,打牌一下就输光了,还骗侄女铭铭说是灌煤气要押金,铭铭给了他一千元钱,没有隔夜,打牌又输光了。彩凤叔还不知道这些事情,一个月后,我父亲不小心在彩凤叔面前说出了魏叔借钱的事,没想到彩凤叔也没吭声,她的脾气实在是太好了。

我们住的地方和魏叔很近,他帮一个老板送货,老板很喜欢他。魏叔的优点是劳动意识强,舍得吃亏,他一天上班的时间很长,有十四个小时,早上九点钟上班,到晚上十一点钟才回来,有时候是十二点。累成这样,他晚上下班回来洗完澡,还要去档口看看,看是否有牌打。如果有牌打,还要打一下牌,要吊一下三攻,吊三攻甚至还要做庄。这样的生活不咸不淡地维持了七年,彩凤叔两口子的经济状况,没有一点好转。

2010年,五奶奶生病,彩凤叔离开广州回去照顾老人,等到第二年五奶奶离世,家境更为糟糕。勇勇越来越大,不但念书要钱,家里几间破房子也已经满足不了居住需求,更何况多年的拮据(低工资导致难以有节余,魏叔打牌输多赢少,加上五奶奶去世,欠下了一大笔钱),让他们背上了不少债务。

彩凤叔知道不能将生活的希望寄托在魏叔身上,2011年毅然重回广州。此后她再没有选择进厂,而是到了一家蒸菜馆,在蒸菜馆里认认真真做了四个月,然后交代魏叔利用送货的机会,去找门面。她想和娘家的弟弟一起打门面,开店做蒸菜,人生就这样出现了转机。

2016年4月19日,彩凤叔邀请我们一家去她那儿吃饭,她一边招待客人,一边和我讲着开店的事情。

● ● ●

访谈时间:2016年4月19日

访谈地点:广州白云区三元里瑶池大街

今年是我开店五周年。我准备搞一个庆祝活动,现在菜很贵,我送不起,但我可以给每位点餐的客人送汽水,汽水一块钱一瓶,只要店庆那天不亏钱就可以了。像我这种店子,做的都是熟人生意,主要是学生、广州居民、或长期住在这儿的外地人。五年了,没有和周边的人吵过一次嘴,也没有和顾客发生过什么矛盾,这个店以前从没人可以开满半年,但我坚持了五年。

现在我雇了三个人,还请了我姐夫帮忙洗碗,店里忙起来时,需要一个亲人照看。我的店在瑶池大街的口碑特别好,我的原则是绝对不将剩菜卖给别人,宁愿将剩菜倒掉,或者当天送给左右的邻居吃,也不留到第二天。不过我计划得好,一般只剩几个菜。另外,做餐饮的,店的卫生一定要搞得特别好,吃饭的地方,如果不干净,别人就不敢来。

每天你魏叔三点多钟就去菜市场批发新鲜菜,菜一定要自己买,放心些。和老板熟识以后,价格可以便宜,而且可以自己挑选放心的菜。尤其是鱼,一定要自己去捉,才新鲜,蒸出来的味道才鲜美。我买的青菜,都要认真拣干净,每棵菜都要洗干净,很多快餐店为了省人工费,都不洗菜,或者洗得不干净。顾客知道我讲卫生,都放心,五年来,还从来没人说吃了我的菜拉肚子,或者有别的不舒服。很多人都和我说,“老板娘,我在你店里吃了五年了”,因为和顾客常来往,就会感到很亲切,就像屋场里的人一样。

不过我感觉有史以来,今年的菜价最高,以前冬瓜从来没有超过1.5元一斤,但今年都涨到2元一斤了,红辣椒都涨到9元一斤了,猪肉也涨了很多,现在按批发价拿都是13元一斤。太贵的菜,我只能少买一点,和便宜的菜搭配着一起买。房租也涨了很多,以前一万块钱一个月,现在要一万三,加上每个月水电费一千多,开支确实很大。每天睁开眼,就担心当天能否保本。人工也涨了,请了三个工人,约定工资每年上涨10%。尽管这样,我店里卖的菜也不能涨价,太贵了就没人来吃。

我算了一下,一天毛收入做到一千八,我只能保本,一天如果能做到两千,我只能赚两三百元,一个月也就赚七八千元,算起来,也就是赚了两个人的工资,但我们要操多少心啊!要承担多大的风险啊!没有一天敢泄气,早上三点多就起来准备,晚上十点才收摊,没日没夜,晚上只能休息四五个小时,等到做完中午那一拨客人,才能抽空休息一下。

前两年情况比现在要好很多。我记得刚刚开店时,也就是2011年,菜价便宜,人工也比现在便宜,一个月可以赚到一万八千元,尽管很累很累,但想着熬几年,就能将债务还清,就能将打店子的钱还清,就能存钱回家做房子,再苦再累也能忍受。更加难得的是,你魏叔离开塘厦到三元里瑶池大街后,打牌的习惯改了很多,不再像以前那么沉湎赌博,我感觉生活真正有了奔头。只是没想到这两年房租、人工、菜价上涨这么快,吃饭的人也少了很多,导致生意远不如以前。

第一年赚的钱,还清了打店子的成本,可以说是一年回本;第二年赚的钱,还清了以前欠的老账;第三年存了七八万,大多借给了亲人。我以前困难的时候,他们借钱给我,现在他们开了口,也应该帮帮他们。人不是有难处,都不会找别人开口的。

从去年开始,我就筹划要建房子,先慢慢将房子建起来,然后再来还账。今年生意明显不好了,但还是要坚持,毕竟比打工强一点。但也只能做几年,身体吃不消,太累了,都是赚的辛苦钱,起早摸黑,没有一天可以放松。我感觉身体也差了很多,因为操心、劳累,尤其是今年,晚上很难睡着,而且天天下午都头疼。

我最愧疚的就是勇勇。勇勇带到几岁,就给了奶奶带。我在制衣厂上班时,每年暑假都要接勇勇来玩两个月,他住在广州不想回去,送到火车上,哭得不得了。我和你魏叔想他,只得将他的相片随身带。他在这儿,我们也没办法好好带他玩,我要上班,魏叔要送货,他就待在家里看电视,基本上天天看电视,只要睡醒,睁开眼第一件事就是看电视。

2011年,我开店那年,奶奶去世了,但勇勇必须留在家里,只得托给细妹子(八爹的小儿子立国)。细妹子家有三个孩子,有两个和勇勇在一起读书,从小就在一起玩,勇勇一直住在他们家,也只愿意到他们家去。细妹子夫妇将小孩子看得重,他们两个小孩成绩一般,勇勇成绩好一点。我过年回去和他说,“你要努力一点,争取考上一中”。勇勇理科成绩很好,但是英语不好,每次考试只能拿四十多分,勇勇说,“妈妈,我努力也没有办法,英语单词认得我,我不认得它”。

十岁那年,他有次打电话给我,还没开口就哭,“妈妈,我很多时候是哭着睡的”,我一听,嗓子都硬了,忍不住泪水。我暑假将他接过来,他一过来就长肉,在爷娘面前,他随心所欲,心态放宽了,就长胖。还有一次,平哥逗他,说我们不要他了,将他送给了细妹子家,他打电话过来,质问我们有几年没有带他了,是不是真的不要他,我劝了老半天,他才平复过来。

讲真话,虽然在外面赚了一点钱,但伢子丢在别人家,也是没有办法的事情。无论如何,再熬两年,将房子建起来后,我一定要回去带孩子。

● ● ●

在与瑛国叔、彩凤叔的聊天中,让我感触最深的,来自她们对孩子的讲述。

相比打工的艰辛,身为母亲的她们,最难忍受的,莫过于与留守家中的年幼孩子分离。瑛国叔讲到八年没有给儿子做过一顿饭,彩凤叔讲到勇勇晚上哭着睡,我丰三村的嫂子,尽管孩子早已结婚生子,依旧对“钱没赚到,伢又丢了”的往事耿耿于怀……

幸运的是,在凤形村外出打工的几个叔叔中,彩凤叔算是唯一一个通过努力、最后经由开店找到出路的人。细想起来,抛开劳累的程度,开店的风险、成本实在太高,如果没有一定的胆量和经济实力,根本就难以实现,彩凤叔若不是被生活逼成这样,背水一战,也很难横下心走出这一步。只可惜,随着外部经济环境的恶化,她店子的利润越来越低,而外部的支出却一年年看涨,店子难以支撑,已成为摆在眼前的残酷现实。

相关文章

第三代打工者的出路

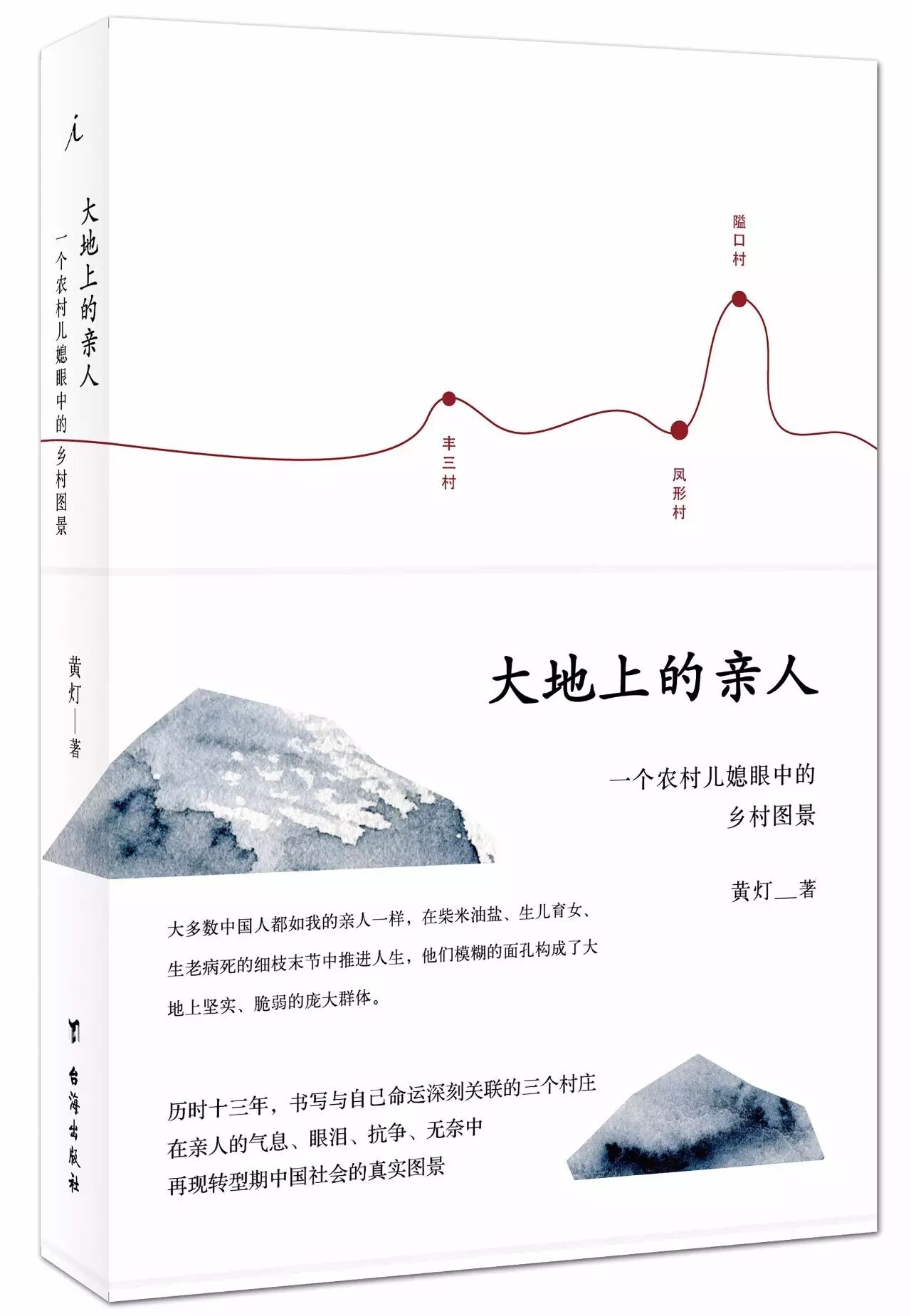

本文选自本文选自理想国《大地上的亲人》,网易人间已获得授权。

投稿给“人间-非虚构”写作平台,可致信:[email protected],稿件一经刊用,将根据文章质量,提供千字500元-1000元的稿酬。

其它合作、建议、故事线索,欢迎于微信后台(或邮件)联系我们。

人间,只为真的好故事。

网易非虚构写作平台

只为真的好故事

活 | 在 | 尘 | 世 | 看 | 见 | 人 | 间

长按二维码关注我们

回复以下「关键词」,查看往期内容:

祭毒 | 窥探 | 南航 | 津爆 | 工厂 | 体制 | 马场的暗夜

抢尸 | 形婚 | 鬼妻 | 外孙 | 诺奖 | 子宫 | 飞不起来了

荷塘 | 声音 | 女神 | 农民 | 非洲 | 何黛 | 切尔诺贝利

毕节 | 反诗 | 木匠 | 微商 | 告别 | 弟弟 | 最后的游牧

行脚僧 | 北京地铁 | 高山下的花环 | “下只角”的哀怨

华莱士 | 创业领袖 | 天台上的冷风 | 中国站街女之死

褚时健 | 十年浩劫 | 张海超托孤 | 我怀中的安乐死

林徽因 | 口水军团 | 北京零点后 | 卖内衣的小镇翻译

▼更多“人间”文章请点击下方“阅读原文”