大侠金庸走了,留下一片江湖,带走一段青春。

和很多人一样,我最早接触到金庸,是83版的电视剧《射雕英雄传》。

那时老家县城还是付费有线电视网络,每晚8点,县广播局准时放两盘射雕的录像带。

视频信号通过有线电缆传到家里的小电视,整个晚上,县城的人基本都守在电视机前。

早早准备好小板凳,没有瓜子可吃,就咬咬手指甲听个响。

当时俏黄蓉翁美玲可是香港最美古装女神,如果后来没有黎姿、张敏的话。

降龙十八掌也在小伙伴中流行,每个人最后都练成了王八拳。

望着屏幕上那飞来飞去的侠客,不知威亚为何物的我,俨然发现了一个新世界。

真正从文字上进入这个江湖,却是在十余年之后。

大学里自由时间很多,四年读了不少“闲书”,也包括金庸和古龙。

其中,金庸的书,容易让人上瘾,一遍不够,往往要重读。

那时还没有太多电子书,要看大部头的书,都得去租或借。

初读金庸的师兄弟们,跑出去租书时,总会重复同样的话:

《天龙八部》有八本(部)?我先租第一二本(部)。

老板又得解释一番,只有5本哈,没有8部,这名字取的……

至于为啥要连租一二本?怕后面的给别人租了断档啊。

看起武侠来,谁都有点“六合八荒唯我独尊”的意思。

飞雪连天等十四本书中,笑傲江湖和天龙八部实在太火,经常断档。

不过,就算看了多遍,也没人敢说真正读懂了金庸江湖。

一部伟大的作品,背后往往有着一个宏大的世界观。

就如《魔戒》所构建出包含人类、精灵、矮人、树精等生物的偌大中土世界。

金庸武侠小说所创造出的江湖,也是如此。

有人说金庸的江湖,是中国文化精华的一道佛跳墙大乱炖。

名山大川、百年大派、正派反角、琴棋书画、佛儒周易……

但金庸的小说,还有一处特色,以隐喻关注现实“江湖”。

以成书于1967年的笑傲江湖为例。

你可能记不住,向问天在和东方不败厮杀时,用的是什么招数、武器。

但一定能记住的是,任我行在夺回日月神教教主后,接受教众阿谀奉承的画面。

这个小说背后的隐喻,深了去了。

笑傲江湖里最厉害的邪功,自然是葵花宝典。

为什么叫葵花宝典?因为葵花向着太阳。

至于日月神教,旧版还有个名字叫做朝日神教。

这样的隐喻在书中甚多,原因不问自明。

看似架空的武侠故事,又成为现实的镜面,这样的江湖,任何人都可以代入。

所以说,金庸留下的江湖,远不止到家国情仇和刀光剑影。

“侠之大者”是江湖,“虽万千人吾往矣”是江湖,“黯然销魂”也是江湖。

电影《笑傲江湖》里有句台词让人难忘——

“什么是江湖?有人的地方就有恩怨,有恩怨的地方就是江湖”。

金庸一手构建的江湖,同样有一番“恩怨情仇”。

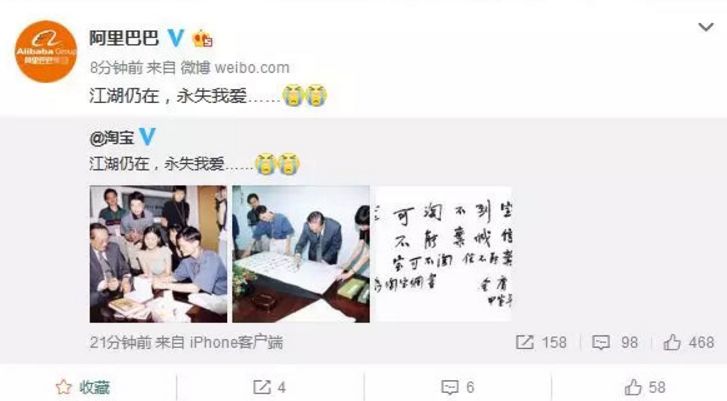

马云奉之为偶像,在公司自名“风清扬”不说,还多次与金庸长谈,并出资拍功守道。

李开复读了5遍金庸,自诩“洪七公”。雷军则喜欢引用金庸书中的语录……

有赞的,自然也有怼的。

王朔就曾批评金庸武侠是现代四大俗之一。

今年1月,一个大一学生在知乎上质疑是否该读金庸。

对于王朔,金庸回了四个字,八方不动。

对于大一学生,有人回复,“开口闭口有没有价值,题主不如多去背俩单词”。

如今,外界一切褒贬,早已和“退隐江湖”的金庸先生无关。

经典与否,价值几何,时间自然会给出答案。

正如他遗留之言,“希望我死后一百年、二百年后,仍然有人看我的小说,我就很满意。”

大侠金庸走了,给人们留下了他一手创建的江湖,就已足够。

推

荐阅读