非常感谢,你现在还关注太爷,还能看到这篇文章,打开这篇文章。

经常有小伙伴在后台留言,非常奇怪,怎么太爷在知乎和公众号消失了。

我是2016年5月份开始做自媒体的,最早接触的是知乎,半年多时间,从新人小白到10W+,很多朋友戏称,太爷是知乎2016年度涨粉最快的“三驾马车”之一。

2017年年初开始做公众号,那时候公众号竞争已经非常激烈,但短短半年多时间,涨粉亦超过10W,阅读量超过1.5W。

这种快速涨粉的背后,不仅仅是内容的质量,还有内容的数量!

那时候,我是很疯狂的,基本保持一周4-5更,活跃在知乎和公众号的第一线。

但现在,小伙伴可能已经发现,太爷不是变得佛性了,而是快成佛了,自2017年年底开始断更近一年,到2018年9月份开始恢复更新后,大约一个月仅更新一篇,到今年7月份成立工作室,正式创业,一个月大概也就2篇左右。

从当初的拼命三郎,到现在的“吃斋念佛”,巨大的转变,很多较早关注太爷的小伙伴很不适应。

结果就是,阅读量从2W+,到1.5w,到1w,再到现在的8K左右,断崖式的下跌。

所以,太爷很感谢你,就太爷这个更新频次,你还能保持关注,甚至很多人还标星,真的是真爱了。

作为一个自媒体人,现在也在做自媒体方面的创业,流量确实是生存根基,看着根基这么一点点流失,要说我内心没有波澜,那纯粹是阿Q式的自欺欺人。

其实,今年年初,我去了北京一趟,见了当初差不多体量的自媒体朋友,听了他们很多联合做流量的策略,并邀请我一起加入,说实话我挺心动的,但经过一番挣扎后,我还是拒绝了。

现在看看他们的流量,很多都破了3W+了,还有一个朋友是4W+,说实话,挺羡慕的。

这是一句实话,因为之前的那个决定,是在我慎重考虑后,做的一个慎重的决定!

大家知道,我在2017年年底,因为工作、情感还有个人生活的纠结和压力,陷入了长达半年的抑郁,关于这部分经历,我有兴趣可看看《高太爷半年来的心路历程》。

这段经历非常痛苦,不仅仅是生活中现实问题带来的痛苦,还有抑郁情绪本身的痛苦,确实有点苦不堪言。因为跌入过深渊,所以,我知道平凡的宝贵,现在,哪怕仅仅是每天照常升起的太阳,我都觉得是那么的可爱、可贵。

所以,我很感谢这段经历,它让我更加珍惜平凡的生活。

但于我而言,挫折经历的宝贵之处,不仅在于它对我生活幸福度的校准、提升,还在于这段痛苦本身对我心理学学术能力的提升!

有一位心理学大师曾说过,他最大的痛苦就是生活的太顺了。

确实如此,我在抑郁之前对情绪有所研究,但谈不上深刻,但在这段经历之后,我对情绪本质有了更加透彻的了解。

这段经历非常宝贵,我不知道往后余生,还会不会有这样的经历。

但随着时间的流逝,这段经历的体验,记忆,感悟,甚至是痛苦和挣扎,也会随着时间慢慢的淡忘,所以,我必须要把握、消化、吸收这段经历的营养和价值,提升我的专业素养。

虽然朋友从当初还不如我的1W+,到现在的2W+,3W+,甚至还有4W+,而我,从当初的2W+,跌到1.5W,到1W,甚至是到现在的8K,我确实很羡慕,但确实不后悔。

因为,相比流量,相比这个自媒体的根本,创业的根本,汲取这段经历的价值,对于我的人生来讲,更为根本,更为底层,更为有价值!

所以,自2017年年底到现在,这将近两年的时间,是我个人的蛰伏期,而大家在经过我这快两年时间的“不务正业”,还在看我偶尔发的文章,还在关注我,甚至标星我,我真的很感谢大家,也有一点小小的自豪:

一个人走了这么久,原来身边还有这么多人不离不弃的陪伴!

今天这篇文章,既是对我过去两年生活的一个总结,也是对我过去两年主要成果的展示,即“情绪训练营”。

这将近两年的时间,作为一个自媒体人,我确实是有点不务正业,但作为一个心理学工作者,每天的工作强度有过之而无不及,不过,相比自媒体人的广泛涉猎,我的精力更加专注,我只做两件事情:

这是我个人的专注,也是我认为的情绪训练营的核心特色!

1、学习,准确说是系统学习。

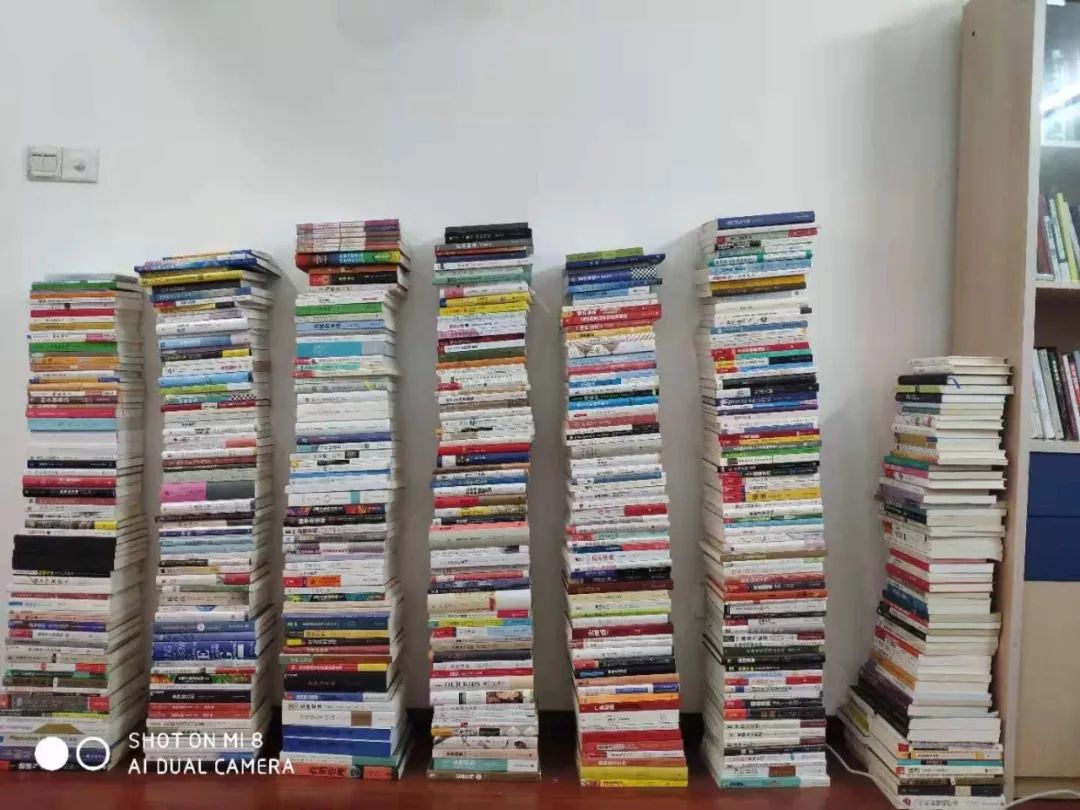

说一个数字,去年5月份到现在,一年半的时间,我买了4万多块钱的书吧,这样说可能有点抽象,看一幅图:

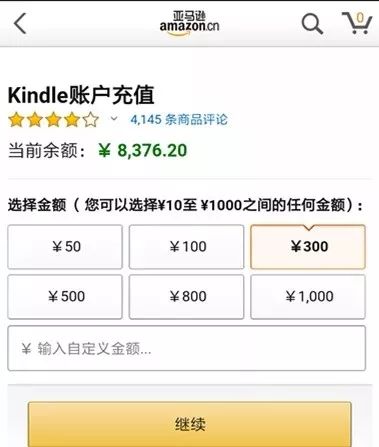

另外,之前习惯用亚马逊买书,因为经常买书嫌支付麻烦,就一次冲了好几万,然而2017年7月份,亚马逊突然宣布,不再卖实体书了,然后,里面还有8千多的余额,不知道怎么花。。。

我之前在文章中一直强调,知识唯有体系才具备实用价值,才能够指导实践。

这个观点,在我抑郁期间,有了更痛,但也更为深刻的领悟。

在我抑郁期间,我尝试着去求助,找了很多咨询师,前后花了将近10万元,零零碎碎的接受了很多不同流派的治疗,但最终,把自己搞得更难受,后来我放弃了心理咨询;

还有就是自助式求助,我看了很多情绪类的书籍,但都是零碎的点,无法拼出完整的情绪地图,情绪烦恼,加上情绪知识碎片的困扰,让我更加难受。

所以,这次的情绪训练营,一个很大的特色,就是完整性,系统性,结构性。

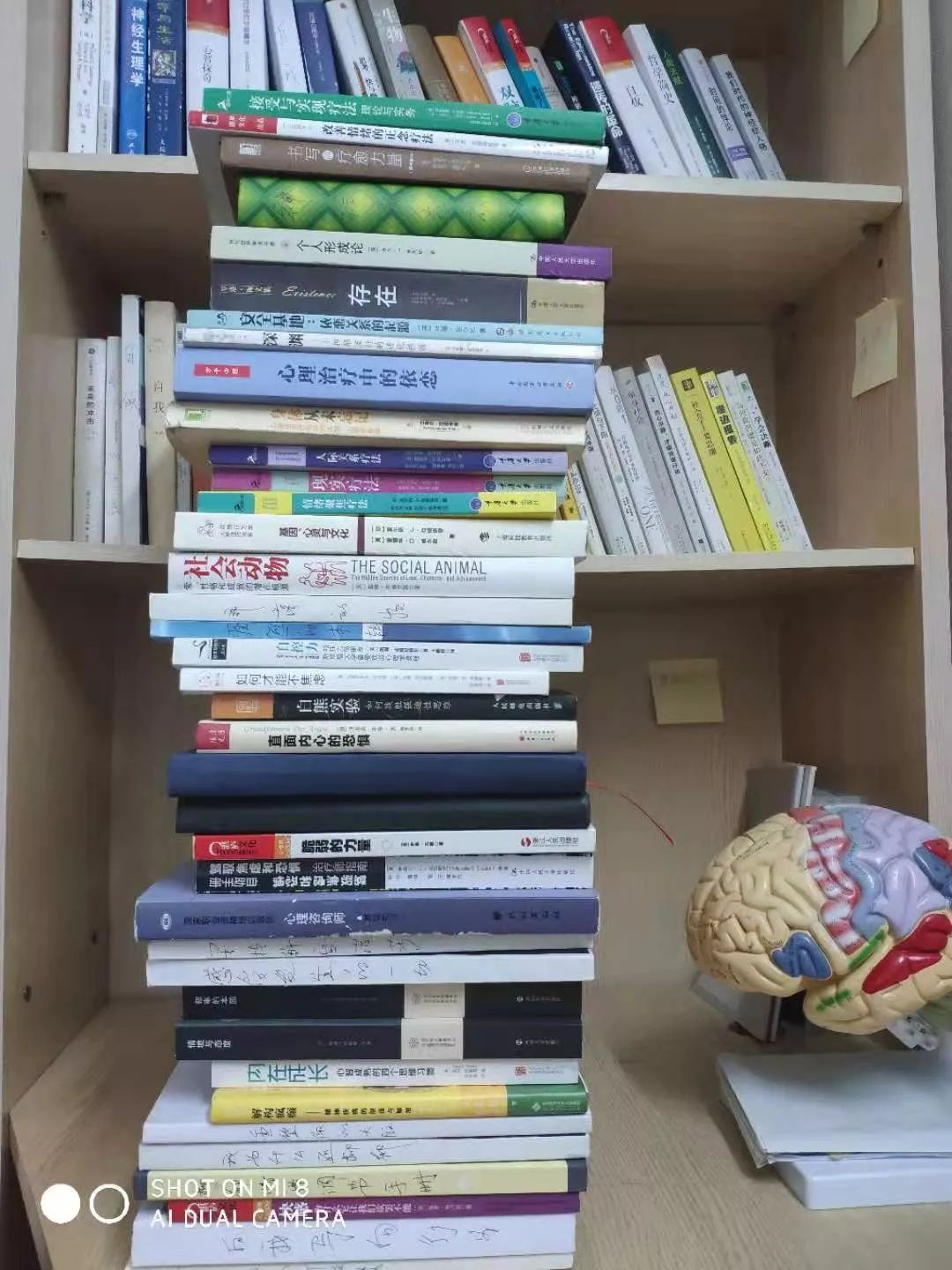

心理大家都是知识渊博的人,一个好的心理学者必然不会局限在心理学一个领域,而是要涉猎很多相关学科,是一个知识融合者!心理学科只是情绪研究中的冰山一角,要想透彻理解情绪,构建情绪的完整体系,需要大量融合其他学科。

最开始是对抑郁症非常感兴趣,随着广泛的涉猎,对抑郁了解得越来越多,但是呢,其他的疑惑也随之而来:

随着对一个领域问题的探究,其他方面的问题不断涌现:

随着对人的本质探索热情,我的兴趣又开始再次关注认知科学。

情绪、意识、脑科学,甚至是进化心理学的研究,如何促进心智的效率?

随着对这些问题的探究,疑惑一个接一个得到澄清,但更多的新问题又一个接一个涌现,这些问题真的非常迷人、有趣,给我带来无穷的求知动力,让我一头扎进书海,如同上瘾一般,欲罢不能。

这次的情绪训练营,至少包括七个学科,也是七个层次,从七个方面解读情绪,分别是:

这是从七个层面解读情绪,认识情绪,破解情绪,是我作为一个心理学学术研究、知识融合者的工作成果。

但我还有一个身份,我是心理咨询师,是一个心理学的实践者,心理咨询的理论体系太多了,但没有办法系统性的整合,我尝试做了一个有机整合,整合了8个心理咨询流派,分别是:

这样说来,有点高大上的不接地气,也有点王婆卖瓜的嫌疑,系统整合究竟有多大的用处,这里做一个简单的展示,以一个问题为例:

其实,关于情绪的知识非常多,随便在市面上翻翻,焦虑,愤怒的,抑郁的,羞愧的,等等,情绪书籍太多了,只要我们愿意,每一种情绪都有专门的研究。对于情绪的研究,已经如此细致,那么,为什么情绪还是难以管理?

恐惧:焦虑,忧虑,焦躁,担忧,惊恐,疑虑,警惕,急躁,畏惧,惊骇,恐怖等,病态表现为恐惧症(焦虑症)和恐慌;

愤怒:狂怒,暴怒,怨恨,恼怒,生气,易怒,敌意等,最极端的表现为病态的仇恨和暴力;

悲伤:忧伤,歉疚,沉闷,阴郁,忧愁,自怜,寂寞,沮丧,绝望等,病态表现为严重抑郁;

喜悦:幸福,欢乐,欣慰,满意,极乐,可笑,自豪,兴奋,欣喜,享受,满足,欣快,狂喜等,极端表现为躁狂症;

喜爱:认同,友爱,信任,仁慈,亲和,倾慕,迷恋,圣爱;

羞耻:内疚,尴尬,懊恼,悔恨,羞辱,后悔,屈辱,悔改。

要想真正的认识情绪,管理情绪,一个最起码的核心前提就是,首先要掌握这么多情绪知识,然后才可能说,去做到调节、管理。

但是,这么多种情绪,以及每个情绪的具体定义和解释,如何记得住?!!!

所以,必须要一个系统性的结构模型,对这些情绪进行结构性的归类,让我们对情绪有一个整体而清晰的把握,然后才可能谈到管理。

这里要感谢一个人,我的朋友,也是我的合伙人,他是著名的畅销书作者,著有《反本能》、《暗理性》,他的《暗理性》一书被罗胖连续两天头条推荐!!

可以想想我们的心智过程,如果大家还记得一点生物学知识,我们知道,我们的神经元分为输入神经元,输出神经元,中枢神经元,对应的,我们的心智过程有四个:

2、中枢神经阶段:也就是心智的加工处理,这是我们的思维过程;4、反馈阶段:我们行动结果的反馈,看看我们的行为是否有效,进而做出调整;

这是我们的心智过程,从进化科学角度看,情绪是超级协调程序,也就是让我们更好、更快的对外界环境做出适应性的行动,所以,可以根据情绪的重点作用阶段,将情绪进行结构性的分类:

以4种关键的消极情绪为例:敏感,焦虑,愤怒,抑郁。

敏感,对应的心智输入阶段,也就是感觉阶段,敏感的人,感觉更加灵敏,密切注意外界的威胁;

焦虑,对应的是心智加工阶段,焦虑提示即将到来的威胁,促进我们的心智进行思考,提前演练,提前应对,以寻找解决之策;

愤怒:对应的是心智的输出阶段,它促使我们更有效的行为反应,正当的愤怒让我们的行为更有威慑力,有效捍卫我们的利益;

抑郁,是心智的反馈阶段,就如同习得性无助,如果我们的行为一直无效,我们就会抑郁,抑郁锁住我们的能量,让我们理性的大脑停下来,停止无用的尝试,重新思考新的可行之道,所以,抑郁本身也是一个蜕变、涅槃的过程;

这是消极情绪,我们的积极情绪也可以这样划分,比如兴趣,心流,开心,乐观,等等,通过这样的结构性分类,我们就不需要记住各种情绪,而是直接借助这个结构,把握每种情绪的核心本质!

最为关键的是,通过这样的结构,我们意识到,每种情绪都是有价值的,哪怕是如同焦虑、抑郁这样的消极情绪。这样,再遇到一些消极情绪时,我们就不会只是一味逃避,而是能够停下来,思考这种情绪在向我们传达什么信息,它希望促进我们的什么反应,然后再根据情绪做出真正适应性的行动,这才是情绪调节的真正应有之道!

比如,焦虑,这确实很让人痛苦,但下次我们在痛苦之余,也会意识到,焦虑是促进我们思考、预演可能的威胁,是让我们积极的为未来准备,那么,我们就完全可以借助焦虑,做正确的事,为未来布局!

上面说的是专注的第一件事,系统性,即系统性阅读,系统性思考,系统性构建体系。

2、实践,理论的践行,理论的验证。

首先,我是一名情绪患者,我的方法有没有用,我自己就是最好的实验对象,我用学到的情绪知识在我自己身上实践。

最好的方式就是记录,我有一个笔记,上面有几十个文件夹,每个文件夹,都是一种分类,一种记录,一种对生活的反馈。

这是我的电子笔记截屏,每个大文件夹下还有小文件夹,我刚才初步统计了下,从2018年年初到现在,我大概写了800多篇笔记!这些记录,本质上就是实践,就是反思,理论很重要,这句话不全面,经过实践验证的理论才重要!

每个人的具体问题可能不同,但底层的心理困扰是共通的,通过对我个人的挖掘和实践,可以提炼出适合普通人的情绪调节体系。

我是一名心理咨询师,通过对个案的帮助,对患者的帮助,我对情绪有了更加深刻的认识,更加全面的认识。

心理学的研究,往往借助的是极端的个体,因为极端的个体,将要研究的内容凸显出来了,比如焦虑情绪,这种情绪每个人都有,但不显著,就难以测量,而焦虑症患者,则极为突出,对于焦虑症患者的研究,可以帮助我们理解焦虑的本质,同理,抑郁,强迫,等等,都是如此。

情绪本质上是一个连续体,对于极端情绪患者的研究,可以帮助普通人更好的处理情绪问题。

七月份的时候,我开了一个意志力训练营,为什么要开这个?

就像之前的文章中提及的,如果仅仅是开训练营,我有更好的主题,而且非常成熟,就是我在2017年开始的学习力训练营,但我没有,而是吃力不讨好的开了一个不被大家看好的意志力训练营,为什么?

除了意志力本身极为重要,还有一个关键的原因就是,意志力相关的内容,跟情绪有很大的交集,意志力和情绪一样,都属于更大的自我调节的一部分,意志力内容的打磨,可以作为情绪的一个支撑和借鉴。

可以说,意志力训练营,是我的一个尝试,也是我的知识体系构建的重要一环。

就如同我之前在文章中写的,当时做这个训练营的时候,考虑的不是经济利益,而是认知利益,对意志力的市场接纳,其实是有点悲观的。

还有很多小伙伴在后台要求开第三期,以及老学员希望推荐人参与第三期,但真的没有办法,时间有限,我只能忍痛割爱,将时间放在重头戏,情绪训练营!

以上介绍了过去两年我主要做的两件事,也随之转化为社群的两个核心特色,接下来看看社群的内容设计。

一个是自媒体人身份,这让我大量阅读,跟很多优秀的人交流,可以做一个知识的融合者;

第二个身份,就是心理咨询师,这让我不会流于理论,而是成为一个注重实践的人。还有一个关键的第三个身份,我自己曾经就是情绪患者,这让我知道,哪些理论、策略、方法是真正有价值的!

这三个身份,对应了社群的特色,其实,也对应了社群的内容框架。

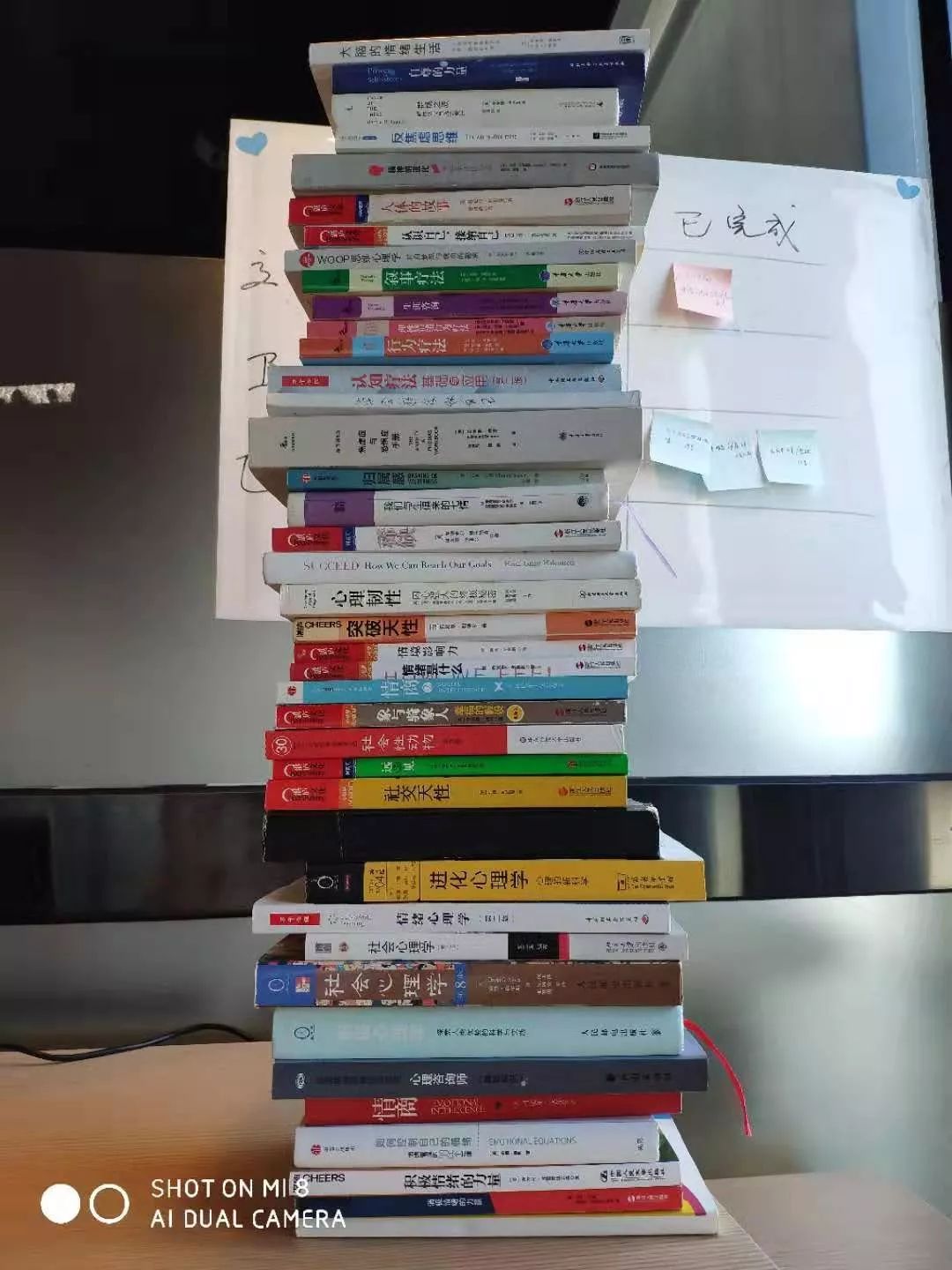

这样的叙述很简单,但背后是巨大的知识量,工作量,比如,仅仅是和情绪相关的书籍,大约就有上百本:

不直接相关的,那就更多了,这些年读过的书,写下的读书笔记,个人日记,在此刻都成了我的营养。

课程的具体设计,分为两个部分,参加过意志力训练营的小伙伴,应该知道我的风格:

总体的设计逻辑就是:

意志力课程有四节大课,大约4万字,主要关于情绪理论的讲解,重在构建系统性的情绪框架,这是知识部分;每日一问大约5万字,平均每个问题约2000-3000字,虽称之为每日一问,但本质上是对理论的拆解,以及系统性的落地策略,这是实践部分;

更多都是在夸“每日一问”工具策略,不仅是因为有效,更因为体系,系统性的、层层递进的可执行策略!

此次课程设计同样如此,一共4节大课,分为两个部分: