十年前的

5

月

17

日

,万科集团与遵道因

“5.12”

汶川地震救灾援建而结缘,在郁亮带领下,万科以及万科员工的志愿者们与灾区遵道以及那里的老百姓结下一份终身难忘的友谊。那段往事,一定会成为中国

CSR

的典型案例,而本文是非官方文章,纯属个人碎片记忆

,是一段与公司荣辱与共的人生经历

。

在中国20000多个镇中,能遇到遵道镇纯属偶然,而这份偶然源于十年前的“5.12”地震。那些救灾援建的日子里,要感谢家人的理解,“我回遵道了”是那年习惯性的离家告别,一个“回”字,足见与遵道的感情。

“为何是遵道?”这个问题,我回答过很多次。

汶川地震发生后,一篇博客帖子把万科推进舆论的漩涡。国难面前,万科成为无数网民口诛笔伐的焦点。在舆论背后,任何解释都变得苍白,而任何付出也都无法挽回伤害。

郁亮说:

“我们为心而做,行胜于言”。

5月16日我陪同王石赶到成都,直接奔往都江堰。郁亮到成都后马上召开全国电视会议,告知漩涡中的万科同仁要小心做事、低调做人。

据成都万科同事高竞回忆,5月15日成都万科组织到员工家乡所在地,一边探望受灾家属,一边给灾区送药。途经遵道镇,时任代镇长林建华令人印象深刻。林在接受药品捐赠时,仅选了一部分,并说,其余的留给其他受灾的镇。

5月17日当天,王石赶赴北川,我则陪同郁亮在成都公司同事指引下,沿着他们5月15日路线深入灾区。我们途经多镇,见了多位镇长,了解灾情,捐赠物资。遵道镇的林建华的确是最特别的一位,他的特别超出了我的想象。

▲第一次见到林建华

见到林建华时,他正在电话。等他挂了电话,我上前自我介绍,询问遵道灾区此刻最需要什么。之前,途经的几个镇,有的说需要帐篷,有的说粮食,有的说需要锅。林建华则说:“需要帐篷、收割机”。说这句话时,他已几夜未合眼了。

提到收割机,我感到非常意外。他解释到,中国农民自救能力很强,其他物资可以没有,但绝不能没有粮食。马上到收割季节了,若收不下粮食,等到冬天,农民会出事的。

一瞬间,这位震中幸存的代理镇长让我刮目相看。正因这位不一样的镇长,加之时间紧急,经与郁亮商议,万科决定援建遵道镇。

成都到遵道的路途相对通畅,属于一家企业的补给能力范围之内;而遵道的名气不如汶川、北川、青川和都江

堰,救援的解放军相对少一些,这些因素也促成了万科和遵道结缘。

我们连夜赶回成都备战

,留守遵道的成都万科副总经理蔡立彬来电

话,说镇上参与救灾的不止万科,已来了大批志愿者。我让老蔡安排人统计数量,已统计发现已有超过十家以上公益组织在遵道“安营扎寨,设置了帐篷”。

留守遵道的还有杨凯,作为成都公司设计总监,他当晚在遵道灾区规划了四个帐篷集中安置点。

万科的供应商们纷纷表示愿意携手公司,援建遵道。5月18日一大早,万科及供应商的援建队伍——30余辆工程车开赴遵道镇。到达后,按着杨凯规划的地址,开始平整场地。除了准备搭帐篷,最重要的是挖了几个厕所,这后来被志愿者们戏称为“香格里拉”。夕阳西下,大家从冲动的救灾情绪以及劳动中缓了过来:这不是一天两天的事呀。我跟郁亮说:我留下来吧。随后,张纪文

带着万科建筑研究中心团队以及成都公司工程团队成立援建工作组,人力资源部开始组织招募员工志愿者。

这是我第一次经历这么大的灾难。数不清的矿泉水和方便面,时而出现的明星捐赠车队,突然紧张起来的领导视察,来自世界各地的公益组织……刚地震的时候,镇干部都是懵懵的,然后突然来这么多公益组织,更是懵了。

在老蔡的统计基础上,我建议林镇长在遵道灾区建立一个志愿者管理机构,形成服务所有志愿者的统一组织,于是有了后来的“遵道志愿者协调办公室”。事后证明这种模式得到各界认同,《新京报》曾以遵道志愿者协调办公室为样本,写了一篇关于中国NGO组织纳入救灾体系的文章,并认为是中国NGO组织发展的拐点。

在遵道参与援助的上规模组织是友成基金会、深圳登山协会等,相比这些组织,更多的是志愿者个体。

孙伯、张姨两口子最被遵道的志愿者们喜欢,他们绝对属于个体志愿者参与援助的典型。他们俩并不一定认识我,估计也不知道是我给他们安排的“工作”:

有一天,沈彬(时任万科企业公民办公室主任)跟我讲,办公室来了一对天津夫妇,地震发生时,他们就从天津赶到四川,自费辗转多个灾区。当时,各地都在抢救废墟中的幸存者,他们根本插不上手,显得“无所事事”。直到来了遵道灾区,听说这里有“志愿者办公室”,就来打听能为灾区出什么力。

沈彬为他俩“创造”了一个岗位——为志愿者做饭。这个安排,可谓把两位的能力发挥到了极致,他俩是地道的天津人,自带相声天赋,每到饭点儿,志愿者从秦家坎儿等村里拖着疲惫的身子回到吃饭聚集地,听到“孙姨”两口子的对口相声,乏意全无。

▲

孙伯、张姨和志愿者

当时,灾区最急缺的物资就是救灾帐篷。万科调动全国所有资源和力量找救灾帐篷,最远找到浙江地区,但都是旅行、越野帐篷。功夫不负有心人,最后居然在成都市附近找了一家生产救灾帐篷的工厂,易云轩和他的工程团队带着现金和白酒,把厂里的所有库存全部都买了下来。这样

遵道灾区成为非解放军救援的极重灾区里首批实现全救灾帐篷点搭建的。

5月21日,震后第九日,万科援建队在灾区搭建起了2200平米板房,遵道镇救灾指挥部正式挂牌成立,林建华任总指挥,我任副总指挥。“志愿者协调办公室”同时挂牌,搬进板房。

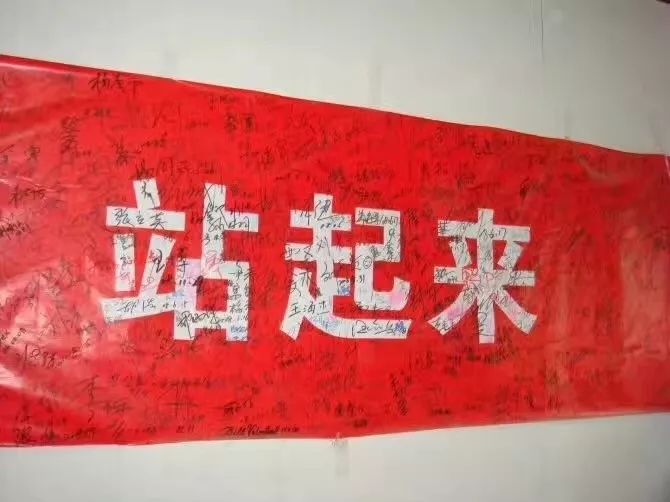

在重建的气氛中,团队想出来三个字——“站起来”,期待灾区民众站起来,也希望在漩涡中的万科早日站起来。书写“站起来”三个大字的旗帜悬挂在志愿者办公室,所有来遵道的志愿者都会在这面旗上签字,这成为一种仪式,这面布满签名的大旗带着每个人的希望。

▲

布满签名的大旗带着每个人的希望

国家救援组织此时首次分工,江苏省对口援建绵竹,但江苏的工程车要从江苏开过来,因此最初几天,我们借了一批工程车辆协同展开灾后重建工作,平整板房安置场地。板房解决了绝大多数灾民稳定居住问题,但最大的风险是,板房在火灾面前极其脆弱。为此,成都万

科物业还为居住板房的居民做了一场消防培训。

5月24日,林建华被正式任命为遵道镇书记,我们俩悄悄地喝了一瓶当地酒。灾后重建仍在压抑的氛围中,当众喝酒不合时宜,我们俩就把倒酒的碗放在桌子底下,悄悄地喝,我才知道,丫居然在地震后跑下二楼,又回去取了手机,然后——没事!福大命大!

▲林建华与我

遵道镇其实挺美,有山、有水、有梨花、还有年画。身处灾区,面对断壁残垣,我的眼中只剩下苦难的一面。地震发生后,山成了碰裂喷薄而出的山石,水则变成有次生灾害隐患的堰塞湖,梨花乡的广场则成为灾民临时安置点,堆满了水和方便面,年画破裂成一面面坍塌的断墙。

长期守着灾区,考验着每个人的精神与判断,因为当时各种渠道的消息满天飞。例

如,5月17日那天,灾区所有人都戴起了口罩,各个出入口开始设卡戒严,坊间开始传言,大灾之后

必有大疫,灾区疫情已经爆发。后来才知道,是汉旺镇军工厂里的放射源下落不明。

扑面而来的各种小道消息,时常让人陷于两难的抉择。突然一天,蔡立彬信誓旦旦地跟我讲,上游的堰塞湖决堤了,说这消息来自大洋彼岸,那时我刚上车要离开遵道。走?那是逃跑;把消息告诉大家?那意味着制造恐慌。这时,我突然想起在深登协的曹峻,他毕业于北大地理系。我把他拉到一边,指着地图问,假如堰塞湖泄洪,遵道镇会怎样。曹峻同学专业而准确地告诉我,遵道镇地处高位,水沿着泄洪通路流下,基本淹不到遵道镇。

遵道镇政府办公楼在地震中部分倒塌,很多干部不幸遇难。而政府楼的残垣成为所有到遵道来的人第一拍摄点,也成为了遵道镇的一个标志。其他废墟都平整了,唯独这栋楼没人愿意拆平。或许有这栋楼在,意味着这才是灾区的样子吧。这栋楼旁是政府礼堂,震中完

好,就作为救援物资存放仓库。王石第三次来到遵道时说,你们赶快把这栋废墟拆了,这样就能形成一个广场,可以让救灾物资车辆更好地进出,不要留着为了纪念而纪念了。拆!

▲合影之后就拆除了这栋楼

还有一日,郭军给我来电话说,有件棘手的事,一批灾民扛着半头猪来感谢万科,非要把猪留下。我们婉言拒绝,质朴的灾民就跪下了,郭军面对面跪下了,这一幕场景,我没亲眼见到。电话里,我交代郭军,可以收下生猪,晚上的时候,咱们还回煮熟的猪肉。

傍晚,厨师刚把猪肉做好,我们正准备送回去时,老乡们又发来邀请,要我们去参加节目。到了现场才发现,一位也叫大宝的遵道人,平时在外搞演出生意。家里出事后,他赶回来救灾,灾后不到一个月的时间里组织了一场大型节目。大宝剧团包装了一个临时舞台,现场的观众是200余名灾民,200余位解放军战士,还有不到10位万科的“还肉代表”。