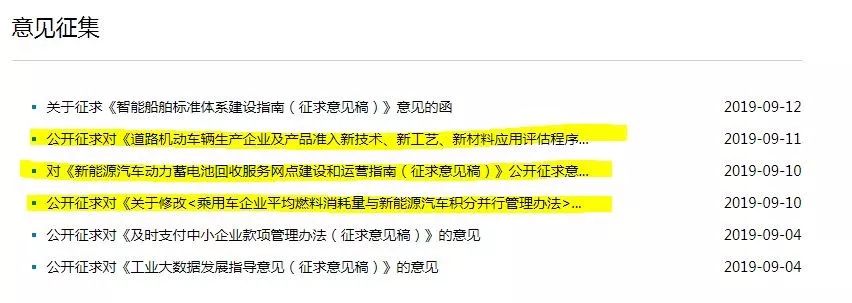

9月10日、11日,工信部连续发布5个政策征求意见稿,

分别涉及(1)双积分政策修订、(2)动力电池回收网点建设运营指南,

以及三个汽车企业和产品准入政策:

(3)

新技术、新工艺、新材料产品评估程序,(4)汽车产品系族化管理细则,(5)汽车产品集团化管理细则。

这5个政策,

其中3个与新能源汽车高度相关,另外1个政策也覆盖新能源汽车,还有1个暂不涉及

。它们的主要内容是什么,会怎样影响新能源汽车企业?我们逐个来看。

9月11日,工信部发布了《关于修改的决定(征求意见稿)》(下称二次征求意见稿)。这是这一政策第二次征求意见。

7月9日,工信部就曾发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿)(下称修正案征求意见稿),

公布了修订的主要内容。

和修正案征求意见稿相比,二次征求意见稿改动幅度很小。

二次征求意见稿中,对双积分管理办法最主要的修订有:

二次征求意见稿中称:“

2021年度、2022年度、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%

。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求,由工业和信息化部另行公布。”

这一点和修正案征求稿相同。根据老政策,2019年度、2020年度,新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。2021-2023年度的要求,就是2019、2020的轨迹延伸,

在业界的预期之内。

二次征求意见稿中对《新能源乘用车车型积分计算方法》做了修改,调整的方向也是扶优扶强,

一方面仍然保持和里程的相关性,另一方面强化了能耗指标。

如下表,同样里程的纯电动乘用车所获积分比以前下降不少。以400公里续航的车型计算,

新政策下只能获得2.8分,而按老办法可以获得5.6分,下降一半

。插混车从2分降到1.6分,打了8折。燃料电池积分也降低一半。

(一)2019年度产生的新能源汽车正积分可以等额结转至2020年度使用;

(二)2020年度存在的新能源汽车正积分,每结转一次,结转比例为50%。

(三)2021年度及以后年度企业传统能源乘用车平均燃料消耗量实际值与企业平均燃料消耗量达标值的比值不高于123%的,允许其当年度产生的新能源汽车正积分向后结转,每结转一次,结转比例为50%。只生产或者进口新能源汽车的企业产生的新能源汽车正积分按照50%的比例结转。”

老政策中规定,新能源汽车正积分不得结转,只有2019年度例外。

结转的放宽,也可以让车企在两三个年度内更加灵活的调配积分,

也会增加一部分可供交易的新能源汽车积分供应。

不过,结转要以油耗下降一定标准为前提。

二次征求意见稿中提出了“低油耗乘用车”概念。所谓低油耗乘用车,是指综合燃料消耗量不超过《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中对应的车型燃料消耗量目标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积(计算结果按四舍五入原则保留两位小数)的传统能源乘用车。

二次征求意见稿称,“计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.5倍计算。”

这等于变相降低了低油耗乘用车企的新能源汽车积分要求。

假设,一个车企有100万辆传统能源乘用车,新能源积分要求为14%的情况下,需要14万分。

但如果该车企有10万辆低油耗乘用车,那么该车企的新能源积分,将因此下调到13.3万分,减少了7000分的要求。

此外,二次征求意见稿还有些修改,包括燃油车和插混车型的油耗测试切换为WLTC循环,而纯电动和燃料电池切换中国工况;对年产销2000辆以下小企业放宽要求;对关联企业定义微调,囊括海外关联企业;将燃用醇醚燃料的乘用车纳入考核等等。

特别值得留意的是,

二次征求意见稿,相对于修正案征求意见稿,施行日期从“自公布之日起施行”,改成了“自2021年1月1日起施行”

——这意味着,新能源汽车积分的计算方法修订的“腰斩”效应,在2019年和2020年不会发生,

近两年会有比较大的新能源汽车积分产出,但是在需求不变的情况下,并不利于新能源汽车积分的交易价格。

比亚迪、北汽新能源这些积分大户,对于交易积分的价格,不能预期太高。

9月10日,工信部节能与综合利用司发布了《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南(征求意见稿)》(下称《指南》)。

2018年1月,工信部等发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,以落实生产者责任延伸制度,保障动力电池的有效利用和环保处置。该办法是《指南》的上位法,提出了“汽车生产企业应建立回收服务网点”的要求。

此次《指南》,则明确了车企建设动力电池回收网点,以及运营的要求。

《指南》对回收网点的布局提出要求。首先,回收网点分成两种,一种是收集型回收网点,具备一定场地和设备,供暂时贮存废旧动力电池;一种是集中贮存型网点,具备较大场地和相对完善设备,可长时间贮存。

其次,

只要新能源车企有销售的行政区(至少地级),就要有收集型回收网点

。而当该行政区保有量达到8000辆,或收集型回收服务网点不能满足要求时,必须建立集中贮存型回收服务网点。

梯次利用企业的要求类似,只要有该企业梯次利用电池使用的行政区域(至少地级),都要建立收集型回收服务网点

,但没有要求建设集中贮存型网点。

收集型回收服务网点的贮存场地面积应不低于15平方米,废旧动力蓄电池贮存量应不超过5吨;集中贮存型回收服务网点的贮存面积应不低于100平方米,废旧动力蓄电池贮存量应不超过40吨。

另外,《指南》还要求网点的楼层、温度、湿度等环境要求。

《指南》明确,回收服务网点应配套编码识别设备、搬运工具、废液收集装备、温湿度监测装置、贮存货架、消防安全设备等基础设施。贮存B类及C类废旧动力蓄电池的回收服务网点

还应配置防爆箱、放电柜、应急盐水池等专业设施。

《指南》指出,收集时

发现外壳破损并有电解液流出的废旧动力蓄电池,应采用绝缘、防泄漏、耐腐蚀的容器盛装;

发现有安全隐患的废旧动力蓄电池,经安全处理后,采用防爆箱盛装。

此外,《指南》依据废旧电池的材料类别和危险程度等特性,分成ABC三个类别,来管理。

A类是较安全的,B类和C类分别对应更不安全和有安全隐患的。

按《指南》要求,

不同类别的电池要隔开、隔离或者分离贮存。

同一类型A类电池要隔开贮存

,在同一建筑或同一区域内,废旧电池要隔开贮存;

不同类型A类电池和统一类型B类电池要隔离贮存

,在同一房间或同一区域内,废旧电池要分开一定距离,用通道保持空间的贮存方式;

不同类型的B类电池及C类电池要分离贮存

,直接放到在不同的空间或独立于所有建筑物的外部区域内的贮存方式。

这三种贮存方式,分别对应不同的区间间隔、通道宽度、墙距宽度要求。

此外,《指南》还对废旧电池的作业、安全环保等作出要求。

特别值得留意的是,

《指南》对一定条件的废旧动力电池,要求比照危险货物来包装、运输,这一方面有利于加强废旧动力电池的处置的安全性,但同时也会加大回收处理的成本。

总体而言,《指南》对于车企、梯次利用企业和回收处理相关企业如何开展动力电池回收网点建设运营明确了要求。

至于《指南》要求设置是否得当,是否足够保障动力电池的有效、安全回收,尚难判断。

9月11日,工信部装备工业司一并将《道路机动车辆产品准入

新技术、新工艺、新材料应用评估程序

》《道路机动车辆产品

系族管理

实施细则》《道路机动车辆生产

企业集团化试点管理

实施细则》3项政策的征求意见稿发布。

这3项政策,都是2018年12月的新《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》中的创新、减负内容的细化。

由于目前智能网联、无人驾驶汽车等创新技术产品尚无检测标准

,新公告管理办法称,因采用新技术、新工艺、新材料(下称“三新”)等原因,不能满足本办法规定的准入条件的,企业在申请道路机动车辆生产企业及产品准入时可以提出相关准入条件豁免申请。为新车型、新产品进入公告作好铺垫。

当时,准入政策简单描述了这一改革如何操作。《道路机动车辆产品准入新技术、新工艺、新材料应用评估程序》(征求意见稿)则明确了评估程序,包括:

装备中心、技术委员会受理、评估的原则,测试验证方案等等。

此前,业界一直反映,产品准入管理太细,企业需要做的准入太多,负担太重。为了大幅减少产品准入的类型,新准入政策推行车辆产品系族管理,

鼓励企业对同一系族的车型产品按照系族申请产品准入。

如果生产同一系族内的产品,将不需要重新申请公告。新公告管理办法编制说明称,据估算,在系族管理全面推广以后,产品准入的类型将降幅约三分之一以上。

《道路机动车辆产品系族管理实施细则》(征求意见稿)最主要明确了什么样的产品可以算产品系族。

(1)生产企业:指《公告》内车辆产品的生产企业名称相同,