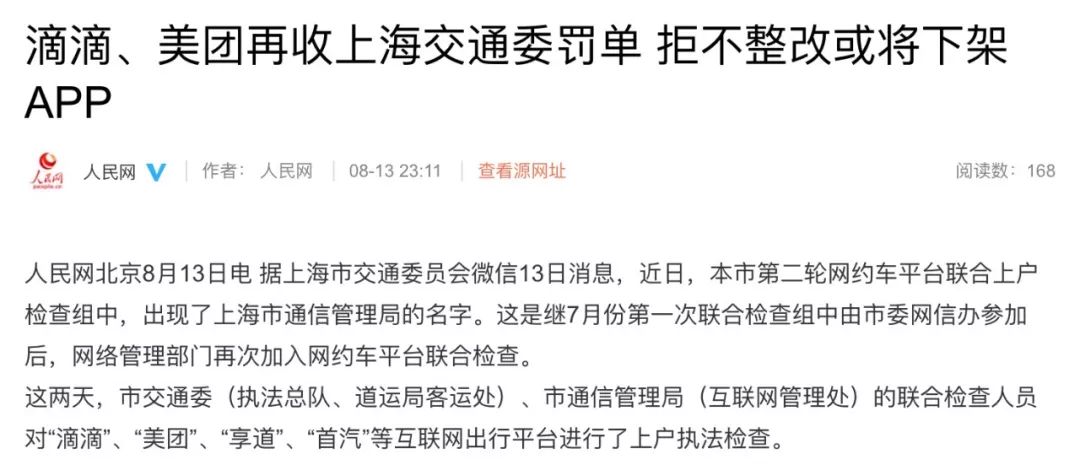

一则惊人的消息昨天登上了微博热搜榜首:

因为滴滴和美团再次收到上海市交通委罚单,若它们“拒不整改”,仍在为无资质的车辆派单,

交通执法部门可能对它们作出下架APP、停止互联网服务、6个月内停止联网、停机整顿等处罚。

相关话题截图

这无疑将影响到无数人的日常出行。

在微博下面的评论里,网民几乎一边倒的支持网约车,这几乎是史无前例的。

自从网约车诞生以来,围绕它的争论就从未停歇过,尤其是关于监管层面的。

基本上每隔一段时间,网约车平台就会被推上风口浪尖。

在我看来,具体的案例虽然千差万别,但这其中的根子却都在于一个:

网约车作为一个新生事物,

它在一定程度上超出了现行经济、法律、政策的管辖,过去所有曾经行之有效的“框框”都不能将它囊括其中。

这次上了热搜的事件也是如此。

起因可能是因为发生在6月13日的一起针对网约车司机的执法事件,导致司机逃逸撞人。

第二天,上海市交通委员会执法总队紧急约谈滴滴出行并要求它作出整改。

而在随后的检查中,执法部门累计对滴滴、美团等14个平台共计检查21次,对平台未完成清退平台内不合规车辆、未全量数据推送等违法行为开出罚单114张。

其中,对“滴滴出行”处罚550万,“美团出行”处罚147万。

但滴滴美团们的“整改”效果似乎有限。

按照上海管理部门发布的数据,从近三天的“黑名单预警”数据上看,“滴滴出行”平台上的不合规网约车辆占比均超过82%,而“美团打车”平台在“黑名单预警”中占比也逾15%。

于是就有了可能让它们下架停运的这个热搜新闻。

顺便说一句,这个占比,基本上也和各平台在上海的市场占有率类似,换句话说,大家的“不合规”比例,其实相差不多。

然而,若仔细分析,我们便会发现,像滴滴、美团这类平台性质的网约车服务公司之所以敢公然“藐视”执法部门的权威,恐怕并不是它们吃了豹子胆,更不是它们多么执迷不悟,而是因为

它们根本就没法“合规”。

因为如果要不折不扣地执行上海所谓地方网约车法规,那么它们不如干脆关门拉倒,大家出门也可以放弃网约车了。

这里的症结就在于,几年前国家交通部门出台网约车管理办法之后,上海对网约车运营提出了所谓“双本地”的要求,即从事网约车经营的车辆必须是本地牌照,司机必须是本地户籍。

此外,对车辆还有轴距、排量、车龄等多种要求。

用不着我展开来详细分析,人们仅凭常识就知道,在上海这样的大都市,能有多少网约车满足这个“双本地”的门槛?

按照滴滴发布的2016年数据,在上海已激活的41万余名司机中,只有不到1万名司机拥有本地户籍。

也就是说,如果要较起真来,上海的滴滴网约车会在瞬间减少到仅剩1/40都不到。

美团的情况也好不了多少。

这样的话,滴滴美团们还做什么生意啊?

既然已经走到要被下架停运的这一步,今天这个问题再拖也拖不下去了,不如索性从根子上去好好讨论一下。

“双本地”这个“囚徒困境”其实只是监管当局及社会各界对网约车这个新生事物的认知迷思中的一个环节。

当然,是比较重要的部分。

如果如果我们希望网约车这一新生事物能够健康规范地得到发展,而不是一棍子打死或实际上让它窒息而死,那么首先要解决的一个问题是:

应当如何界定网约车平台公司的性质?

这个问题,自从互联网诞生、特别是出现平台企业以后就一直存在。

我的看法是,它实际上是完全有先例可循的。

简单地说,不能将网约车平台公司视作一家出租汽车公司。

就像不能将门户网站和社交媒体当做新闻出版公司,不能将电商平台当做商户一样。

互联网和平台的“免责”条款在网约车管理中同样应该有效。

网约车平台公司应当负责的是车辆和司机资质的真实性、合法性的认定和管理,以及出现纠纷或违法事件后的处理,但对具体每一起司乘纠纷不应承担无限连带责任。

管理网约车平台公司的指导思想,应当参照国家对天猫、京东、拼多多等电商平台的管理。

然而,眼下很多具体的条款却明显地含有把网约车平台当成出租汽车公司的指导思想。

“双本地”要求就是典型。

因为上海的出租车司机也要求本地户籍,但据上海媒体报道,由于招不到本地司机,现在上海出租车队伍里非沪籍司机超过1/3,“很少有上海人愿意干这行”。而对网约车管理还沿用本地户籍司机的思想,我认为这种指导思想足以扼杀网约车的发展前途。

说到这个问题,其实引出了另一个中国出租汽车行业的根本性弊端,正好应该趁此机会对现行的出租汽车管理体制作一番大刀阔斧的改革。

众所周知,在大多数西方国家,出租汽车公司本身也只是平台。

而出租汽车司机都是“个体户”,无论是车辆产权还是经营收益风险,都属于他们自己,平台只是提供一个城市的统一信息调度以及一些基本的税费管理。

这样,就避免了中国传统出租汽车行业那种不合理的“份子钱”机制。

说穿了,出租汽车公司就是依靠国家行政垄断从司机劳动中“抽头”的寄生者。