2019年12月3日晚7点36分,“新浙派人物画”的奠基人与推动者方增先在上海因病去世,享年88岁。

方增先(1931~2019),浙江省兰溪市横溪镇西塘下人。1953年毕业于浙江美术学院,留校后为研究生;1955年任教于浙江美术学院中国画系;1978年任第五届全国人民代表大会代表,当选为浙江省美术家协会副主席;1985年任上海美术馆馆长;1999年被选为上海市文联副主席和上海市美术家协会主席;2013年1月,获第二届“中国美术奖·终身成就奖”;2013年2月,获“上海文艺家终身荣誉奖”。

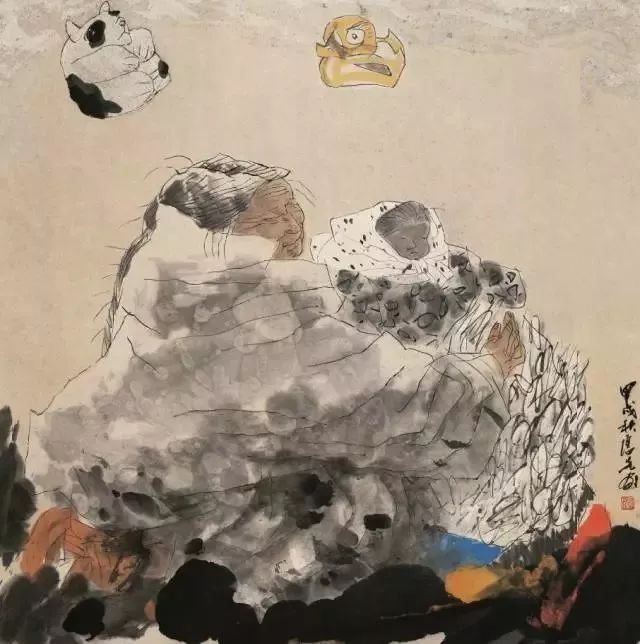

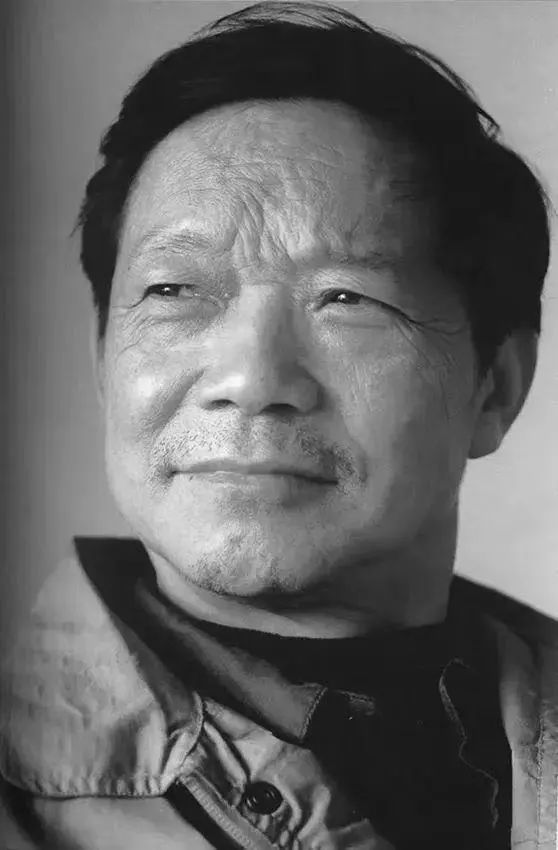

方增先

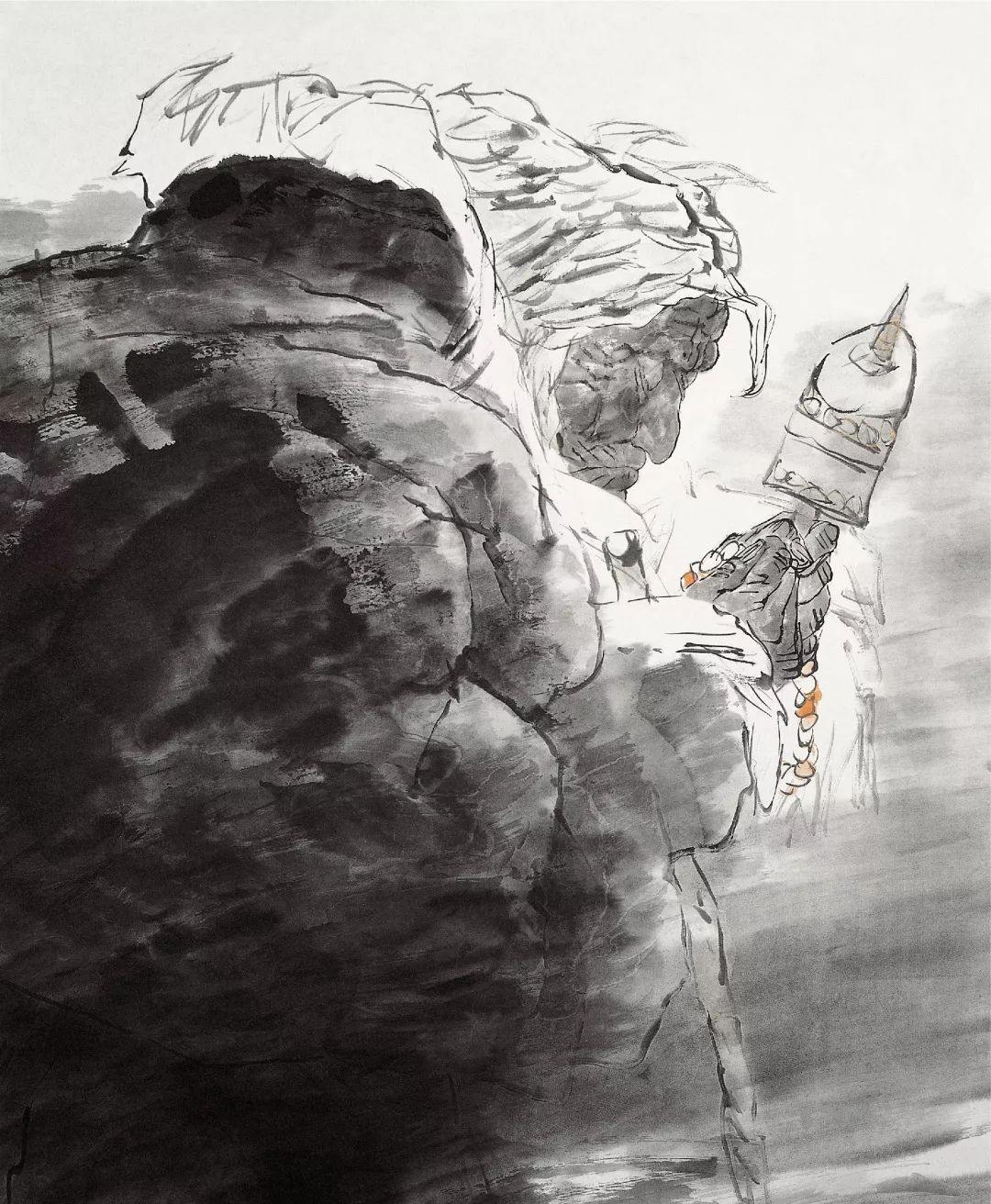

《佛珠》

作为二十世纪后半叶现实主义中国人物画创作的代表人物之一,中国画坛具有广泛影响的“新浙派人物画”的奠基人和推动者,方增先身上集中体现了新中国成立以来,中国画家为适应新的时代需要,不断地求变革、图创新、不懈探索的艰辛艺术实践历程。

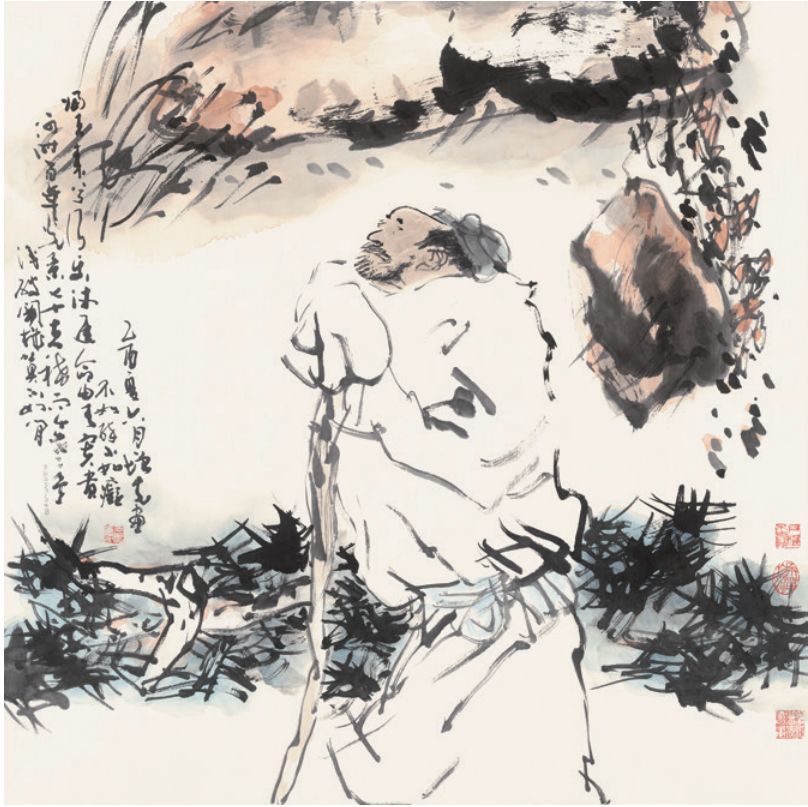

方增先 《海燕》

1949年,新中国成立,百废待兴,为适应新的时代需求,传统中国画的革新成为当时美术界的迫切任务。为顺应时势的变化与发展, 1955年,方增先所在的浙江美术学院重新恢复了中国画系,原本学习油画的方增先也因此被转入国画系。

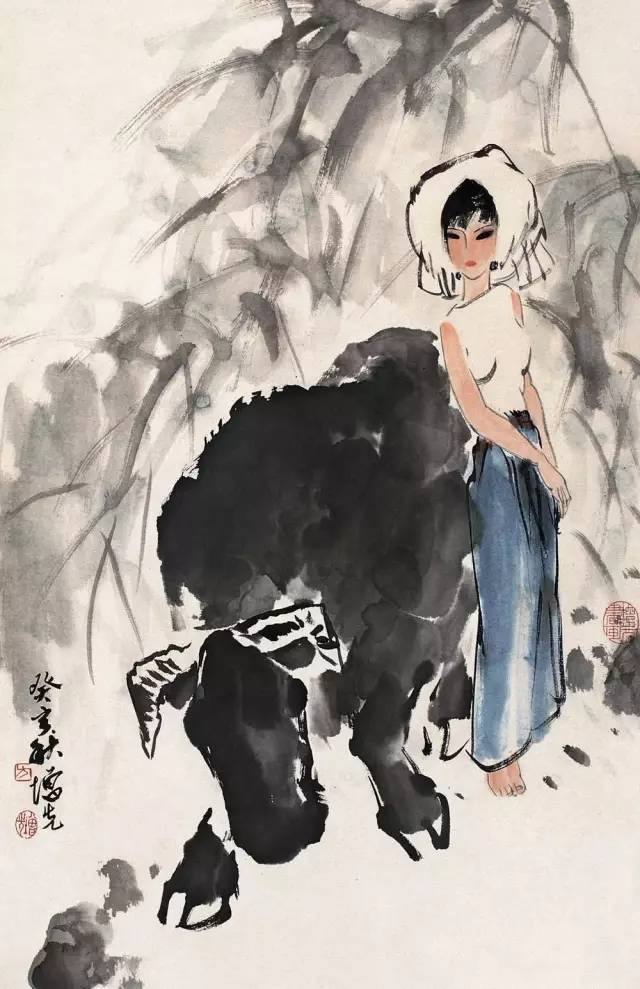

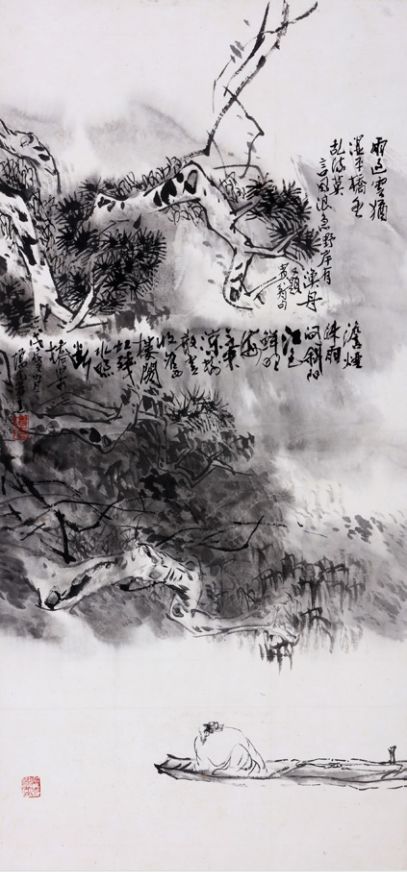

方增先《牧牛图》

在此背景下,方增先充分利用学院当时的教学资源,博采中外各家之所长,创造出一套融合西方结构素描法和中国传统水墨画的中国画人物表现方法。方增先的中国人物画基础是“线性人体结构素描”,它的形成是从法国明暗五调子素描法、苏联契斯恰可夫的分面法到美国伯里曼结构学,进而到线的结构法以及线的团块整体表现,实现了潘天寿有关中国画必须“以线为主”的观点在现代人物画教学中的具体落实,成功解决了当时中国人物画表达的迫切现实需要。

方增先

《和奶奶在一起》

方增先

《和奶奶在一起》

由于这套方法行之有效,易于掌握,受到广大学生的欢迎和学校的重视,很快在浙美的国画教学中普及开来,之后影响到全国各地的美术院校,成为中国画系人物画教学的基础课程。而方增先也以其对于中国人物画现代化改造产生的重大影响,当仁不让地成为浙派人物画的奠基者和领军人物。

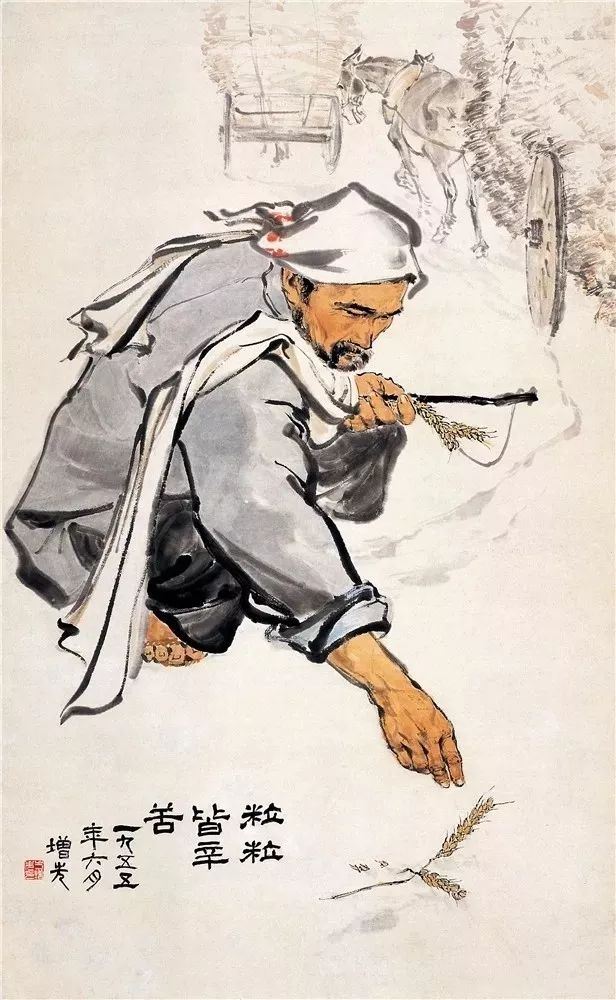

方增先《粒粒皆辛苦》

五十年代的《粒粒皆辛苦》、六十年代的《说红书》、七十年代的《艳阳天》,既是方增先写实人物画的典范之作,也是浙派写实人物画最具代表性的作品,更是那个特殊时代的艺术“经典”。

二十世纪八十年代,随着对外窗口的开放,有关西方现代文艺理论、流派、思潮的各种图书被翻译介绍进国内,在时代发展变化和个人自觉艺术追求的双重推动下,方增先开始积极地进行着新的尝试,以寻找水墨人物画现代化的新可能。

方增先创作中(左)

在学习和研究传统绘画的过程中,方增先受到山水画积墨法的启发,萌生将其引入自己的人物画创作的想法。从2001年开始,他开始将之运用来处理人物的脸、手和肌体。在创作的过程中,方增先发现了积墨法在塑造和表现方面的诸多好处:用积墨法画人物,可以增强群像的整体感、形式感;在运用明暗法时,不再局限于西画式的一个光源,而是根据形式的需要来分布黑白;能产生斑斑驳驳的肌理效果,可以表现衣着的质感,如皱巴巴的西装、厚实的棉衣等。

方增先

《家乡板凳龙》

方增先

《家乡板凳龙》

积墨法已成为方增先人物画创作的重要手段之一。《怀素书蕉》、《祝酒舞》、《梦》、《佛珠》等作品,是方增先积墨法初试告捷之作,《大山的回音》、《闲看行路人》、《家乡板凳龙》等已是具有典型性的积墨画法作品。

当积墨法得以成功运用到人物画以后,方增先的水墨人物画创作步入了一个新的阶段。

尽管写实是方增先人物画的基础,然而他作品画面形态的丰富性,说明了他为水墨的形式表现和画面构成,留出了足够的发挥想象的余地。他以形写神,踩上写实的基石后又不求形似,尽全力去把握被表现对象的神韵与气质,追求所谓的画外之境、言外之意。

关于形式与意境,方增先说过的一段话里点明了二者的关系:

“ 近两年,体质益弱,但我正在试以书法入画,并希望在笔墨的探索中,加强意笔画‘意’的浓度,在我看来,中国画中的意,只是一种情绪,由笔墨中表达出来。在西方现代、前卫艺术中,形式语言如有真心的表达,也是在情绪的范围之内。”

关于艺术创作的真谛,他自己亦总结说:

“艺术的原创,在于艺术家对宇宙、人生的感悟;在于对事物的感受和对感情、思想的表达。”