大家好,好久不见。回国了一趟,感触很多。

这个号,以后不会再发快讯,不发的原因是,哪里都能够看到的东西,一般来讲,价值不大。我倾向于在这里写一些真正新颖的想法,它将基于两个原则:对咱们的国家有价值;第二,行业里的人能够看到“新颖”之处。

下面这篇文章送给出行行业的人。在一切的行业,有远见并有大局观,是非常重要的。千万别觉得无人驾驶到来,我们就会有多幸福,事实上,如果你觉得今天的交通已经够烂,你就等着看无人驾驶到来时会发生什么吧。地球,大概会堵到爆炸。为什么这么说呢?读完本文,你也将一并明白,为什么说下一个大的出行机会,将在公交创新领域。

自动驾驶的未来,是天堂还是地狱?

作者:Lynn / 硅发布

(一)

有关于自动驾驶的大规模应用,一个公认的时间拐点是:2027年。

到了2027,自动驾驶的大规模普及将创造出巨大的经济效益。但是,如果这一新技术没有被“深思熟虑”地部署,它将给全世界带来空前的灾难。

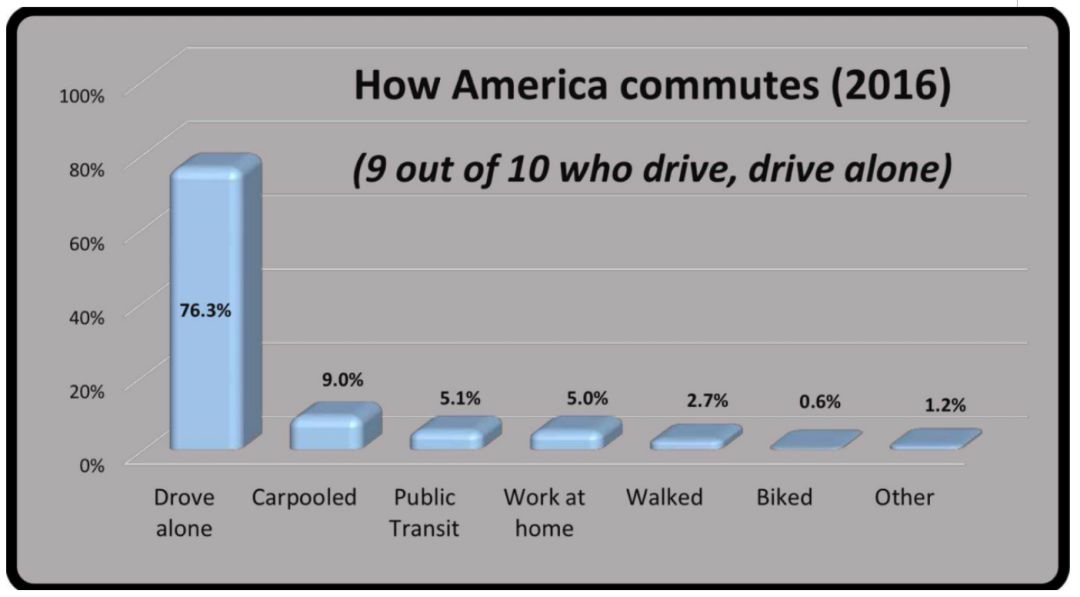

为什么这么说呢?以美国市场为例,我们来看三张图。第一张图,是美国高峰时段的交通现状。

经历过加州堵车的人都知道:那种奔溃感,丝毫不比北京和上海的早高峰和晚高峰逊色。美国曾为此专门花了1650亿美金改造高速公路,并花了650亿美金改造大规模运输,但是,仍然没有解决拥堵。

第二张图,则十分有趣了。

它告诉我们:诡异的是,如果把图中的左图和右图做对比,那么,美国其实没有拥堵问题。

真正的问题在于:太多

的车里面,坐的是一个人。

也就是说:

这是一个简单的车辆配置问题,而不是公路资源问题。

为进一步做说明,我们来看第三张图:

这是2016年美国的“通勤方式”分布图。按图中所示:在2016年,美国人一个人独自开车的情况,占到了总通勤方式的76.3%,甚至占到了总开车人数的9/10。换句话说:

在10个开车的人里面,就有9个人,是独自一个人开车的。

而“合伙开车”,仅占9%。

什么是合伙开车呢?这是美国的一个发明创造。为减少交通拥堵和空气污染,美国自1969年始,在高速上设置了一条合伙开车道Carpool Lane,专门供车里坐了两个人或两个人以上的车辆通行。它的好处,在车流高峰期非常明显,如下图:

但是,合伙开车道的有效性值得怀疑。因为拥堵带来的痛苦,似乎无法刺激它的使用。

事实上,真正能够影响它使用的,只有一个东西——油价。

美国的石油依赖进口,1973年石油禁运以来,石油输出国组织和苏联就控制了石油的价格。我们来看几组数据:美国合伙开车道的使用,在1970年达到高峰,为20.4%,但是到了2011年,下降到9.7%,这很大程度上,要归因于20世纪80年代油价的大幅下跌。

合伙开车道的无效性也说明了——我们“单人独占一辆车”习惯的顽固性。那么,到了无人驾驶时代,还会发生什么呢?

首先,原来行动不便的那个人群,也将加入移动大潮,包括:老人、残疾人等。其次,更多的人会想住得离市中心远一点。再次,因为无人车的成本极低,一些人可能会频繁地让“空车”自己开回家去取东西,或是让空车自己开回家,去供家里的其他人使用。

换句话说:

造成一个城市交通拥堵的三大要素——车辆、车程,以及空车率,都将增多

。

简而言之:无人驾驶解决不了拥堵。事实上,如果不好好地做规划,这一新技术将起到很强的反噬作用,进而把我们交通最核心的目的“更好地移动”,完全地毁灭掉。那么,我们该怎么办呢?

(二)

这是鲁特.布里奇斯在他的新书《我们自动驾驶的未来:天堂还是地狱?》里提出的一个问题。

四年多前,他出版了有关自动驾驶的第一本书《无人车的革命》,完美预测了今天我们看到的这一行业快速发展的很多细节。

但是在2018年底,他突然提出了一个全新、尖锐的问题。

他指出:现在,美国平均一辆车,坐着的是1.06个人。按这一数据,到2027年,(即便不考虑无人车带来的车辆、车程和空车率增量),美国会需要有1.144亿辆车,来搭载1.213亿人。“但是目前,美国高峰期的9900万辆车,已经让公路系统拥堵不堪。到2027年,美国的公路系统如何去承载这1.144亿的车呢?”鲁特问。

除非,找到一个解决方案。

但这个解决方案,绝不能

是最具破坏性、也最为昂贵的公路扩建。

(三)

有意思的是,前面我们已经说过,美国的“拥堵”,其实不是公路资源问题,而是一个简单的车辆配置问题。从这个角度看,传统“多人共乘”的公交系统,其实是能够解决城市拥堵的。

但美国的公交系统已经接近死亡。

在2016年,公交作为一种通勤方式,在美国总通勤方式中,仅占到了5.1%。

而根据《华尔街日报》的报道:在2017年的第二季度,全美公交乘客的数量,比十年前同期下降了13%。

这一部分原因,是2009年美国经济危机后一些财政困难的城市削减公车服务造成的。但其他因素,也在加剧这一趋势。

比如说:Uber和Lyft等打车软件服务的兴起。

根据去年10月加州大学-戴维斯交通研究所的一份研究报告:自从打车软件提供更为方便的“点到点”的服务后,芝加哥的公交系统使用率下降了6%。

而在一些更为“闭环”的环境,这种冲击更为明显,比如机场

。

根据《经济学人》的报道,Uber和Lyft等打车软件服务,使北美的许多机场遭到冲击。

这些机场面临的威胁是:原来停车场的收入(占非航空收入的2/5)和汽车租赁优惠(占非航空收入的1/5)减少了。每一年,停车场的收入,都比原预期的要少上10%或者更多。

《经济学人》引用咨询公司LEK Consulting的数据:“2014年至2017年之间,美国商务旅行中用这类打车应用的比例,从8%飙升到了62%;而乘坐出租车的比例,从37%下降到了8%。租来的汽车数量,也从55%下降到了30%。”

这样的趋势,从根本上冲击了机场的财务收入。

因为Uber和Lyft的接送服务,在机场赚的钱,不如出租车多。后者每次出行平均为机场带来3.5美元,但一款叫车应用带来的每辆车,只给机场带来2.90美元的收入。

“更加糟糕的是,当自动驾驶汽车完全来临,机场怎么办?”《经济学人》称:“无人车甚至可以

在人们下车之后自己开走,这也就意味着:机场的停车设施费用,也不用支付了

。”

这将对机场构成直接的威胁。

但其实,鲁特.布里奇斯早在2015年就预测了这样的结果。

鲁特在《无人车的革命》里提到,

无人车的最佳商业策略,是像Uber那样去“出租”,这种服务模式,将保证无人车能在最短的时间内被最多人使用,而只要使用人数达到足够规模,运营商就能把成本降到不能想象的低。

这就是无人车移动出租服务经济模式最可怕的地方。

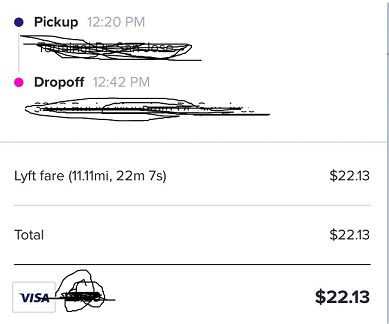

现在,跟我一起来看一下我手机上的Lyft:

目前,我们用Uber或Lyft的成本,是约每英里2美金,而这已经造成一些经济形态的改变。那么,

当Uber或者Lyft车子里的司机(人工费)都没有了的时候,这种拥有极低成本竞争优势的服务形态,将很快占领绝大部分的出行市场。

然而这个时候,我们“单人独占一辆车”的驾驶习惯,却没有改变。而由于无人车的普及,导致城市拥堵的三大要素——车辆、车程以及空车率,都将增多。

地面交通将拥堵不堪。

换句话说:重新发明

公共交通,从未像现在如此紧迫。

(四)

那么,具备什么样特点的公交系统,才能够重新把我们吸引回去呢?

可以暂时把这种超级无人公交车,称之为是——eSAVs(e指电动车Electric;S指分享Shared;A指自动驾驶Autonomous;V指车辆Vehicles)。

在鲁特的设想中,它必须具备以下特点:

第一,它必须和打车App一样,能够“召之即来、挥之即去”。

关于这一点,没有比之前云九资本董事总经理邱谆在接受硅发布采访时的一段说明,更好的解释了。2017年,邱谆曾以“共享单车”为例,说到了为什么“无人车”这件事一定会发生,他说:

“前几年中国骑自行车的人越来越少,但为什么共享单车出来后,骑自行车的人又回来了呢?这是因为,以前骑单车一个很大问题是:人们想要用车时就用,用完就走,这在以前用自己买单车方式实现不了。‘共享单车’模式彻底改变了这种格局,创造了一种‘按需’模式,核心其实不是‘共享’,而是‘按需’。

延伸到汽车行业也一样。

我想要一辆车时,车会自己出现。上去后,不管我开还是它开,其实不是问题的关键,关键是:我到目的地后,下车走人就可以了,不用管车怎么停,或还要回去再找。也就是说,任何时候车都能出现,并用完就走。而要实现这点,就必须有无人驾驶,因为如果有人工司机,那么从‘经济角度’和‘运营角度’成本上都实现不了,必须是它自己开过来,然后到目的地后还能自己开走,去找停车位和充电桩。这是无人驾驶带来的重大意义,也是投资逻辑上,为什么我们要投无人车。大家投的,其实不是无人车,而是整个出行的下一个模式。”

根据鲁特的描述:无论你身在何处,这些eSAVs会在3分钟内到达。

第二,必须要有三个版本,以消除目前公车座位浪费、非高峰期空乘率太高等

的问题。

鲁特认为:这些新型工具应该分为2人版、4人版和10人版。我们可以先假设它们叫:eSAV-2s、eSAV-4s和eSAV-10s。

第三,为了消除乘客心里的“不安全感”,每一个人都必须注册。

是的,就像使用操作系统一样,当你第一次坐车的时候,需要注册。你需要提供有效的照片ID,供eSAVs扫描检测。

之后每次乘车,车都会在你进入之前识别,如果你的外貌发生变化,可以启动备用的语音签名。

如果你是缓刑者或者正处于保释期,则必须始终是一个人乘车。而如果你是通缉犯,那么一上车,你就自动被eSAVs带警察局去了,附近的警察会提前得到通知。

它甚至还有一些这样的细节。比如说,美国人不喜欢别人知道自己住在哪里,以防止被人持枪抢劫。那么,如何保护个人的住址隐私呢?

鲁特给出的解决方案是这样的:

假设你是第一个上车的人,你可以抬起一个智能屏,将它锁定;当第二个人上车前的一、二个街区,你的智能窗户就会自动变暗;而在你下车之前,另一名乘客的智能窗户也如此。

这一智能窗户,还可以让你有小睡的隐私。

第四,交互和导航。

有趣的是:前几年,中国出租车里前排座位后背的广告屏,在这里,将变成乘客与eSAVs的交互界面。

而因为这其实已经进入了“物联网”和“智慧城”的概念,路面上的所有车,都将自动分享全城的交通信息,并确定:哪些路正非常拥挤或者有交通事故。你正在前行的,将永远是最优路线。

不过,最最让人惊叹的,还是第五点。

根据鲁特的设想:eSAVs也会有类似“合伙开车道”的专用群道(Platoon Lane)。在这些道路里,

eSAVs将能够像“鱼群”一样,整齐划一地快速移动。

车队在无线电号的连接下,可以同时加速、转向和制动,就像一个“同步鱼群”,

所有的车,会在1/1000分之一秒内,重复领头车的动作。

鲁特说:这种“车队”,在同一时间内,能够来回运载的客流量,是目前公交系统的7倍。

这不是痴心妄想。

2016年4月,欧洲的卡车车队挑战赛中,沃尔沃、戴姆勒等公司的车队,在近距离行驶了数百英里后,在鹿特丹会合。这种“鱼群式”车队,在高峰期增加每小时车道可容纳的车辆数、大大减少拥堵方面,有很大潜力,目前业界还在研究这种车队。

(五)

不过写到这里,我要来泼冷水了。

因为一个多月前,美国的一个公交创新项目死亡。

这个创业公司,叫Chariot。

2015年,它刚冒出来时,我曾经在硅发布上写过它《

Uber 已经过时? 看 Chariot 怎么颠覆公交系统

》。Chariot之所以吸引我,是因为它允许我们每个人都可以自己定制公交路线。

然后,它让大家投票;接着,它会从数据库里选出投票率最高的路线,供大家进一步做表决。当表决达到一定程度,比如100%,Chariot就会开通路线,并租来专用的车辆进行公交服务的运营。

2016年,Chariot被福特以6500万美金收购。

需要注意的是:Chariot的票价,要比Uber这种打车软件便宜很多,它针对的正是那种有固定上下班路线,但收入不高的人群。

但即便如此,福特也下定决心放弃。一个多月前,福特宣布:Chariot将在今年2月彻底关闭,

原因是:愿意共乘一辆车的人,实在太少了。

Chariot的死亡,

也侧面说明了:要让人们放弃“独自占用一辆车”的习惯,是非常难的一件事。这就提出了一个问题:

到底需要多强的

激励,才能够把人们从“单人独占一辆车”的驾车习惯中撬出来呢?

(六)

鲁特的答案是:免费。

也就是说:在交通高峰段,只要有人愿意与他人共乘,那么就可以在享受eSAVs酷炫功能的同时,不需要支付任何费用。

为进一步大家刺激乘坐,他还专门设计了一套激励机制,叫“红萝卜+大棒”。

需要说明的是:

当无人车大规模普及的时候,大部分的车都将是电动车,这是业界共识。而十年之内,电动无人车的部件如电池、电机、传感器和电子设备的成本,将大幅下降。

根据一系列眼花缭乱的计算,鲁特得出的数据如下:

到2027年:

而“红萝卜+大棒”激励机制,被设计为如下。我们先来讲“大棒”策略,它是指:

在高峰期情况下,

也就是说:如果一个人在高峰期独自一人使用eSAV并上了高速,那么,他将要支付:

1.4美分/英里+5美分/每英里+(18美分或24美分)/每英里。

这就是大棒策略。以降低大家单人独占一辆车并上高速的机率。

而如果,这个人在高峰期,选择了与人共乘

(通常情况下,是1-2个人),

那么,他不仅可以免费坐,还可以进入到速度更快的“群队专用车道”。

还记得吗?前面说过,这种车道在同一时间内,能实现的来回客流运载量,是目前公交系统的7倍。

这就是“红罗卜”策略。

鲁特相信,在这一方案刺激下,将大大增大我们与人共乘eSAVs的想法。

不过,所有的创新,本质上其实是一个经济问题。

如果我们每个人都可以在高峰时期免费乘坐这些超级无人车,这里产生的巨大成本,将由谁来承担呢?

(七)

答案是:谁都不用出。但政府必须和私企合作。并且鲁特认为:

介入公交市场,将是无人车私人企业一个非常关键性的竞争策略。

下面,是一系列把我头脑搞得很大的数学题,请您也做好头脑风暴的准备。

首先,按美国公交协会的报告:2013年,美国共投入了313亿美元来支持259亿英里的公交客运。但其中,消费者自己花钱买票,仅占到了21%。也就是说:乘客其实只承担了乘坐公交总费用的1/5。其它的79%,主要都是来自政府补贴(州和地方税)。

如此计算的话:2013年,

平均一个公交乘客,平均每一英里,政府给到这个乘客的补贴,是95美分。

而鲁特指出:如果政府把这一补贴给到私人公司,那么将完美地解决成本问题,并且,双方都不需要再增添费用。

具体计算方式如下:

前面提到过:

-

eSAV-2s,运营成本是18美分/

每英里

-

eSAV-4s,运营成本是24美分/每英里

但由于这些eSAV,实际上不可能全部都客满,所以大概可以估算出下面这些数据:

以及以此类推,每个乘客,平均乘坐eSAV-10s的每英里成本,应该更少。

也就是说,基本可以假定为:每一乘客,乘坐eSAVs的运营成本是:9美分/每英里。

而前面说过,如果进入专供eSAVs使用的群道车道,同一时间内,“eSAVs车队”能够运载的客流量,是目前公交系统的7倍。

现在可以来计算了:

95美分-(9美分*7)=32美分

也就是说:如果政府交通部门把平摊到每一个人身上的95美分/每英里补贴,给到无人车私人公司,那么,哪怕是花掉63美分去运送目前客流7倍的eSAVs免费乘坐,仍然剩有32美分,可以去提供其他服务。