编者按

福布斯网站曾发文指出,未来生物医疗技术将是驱动整个产业发展的核心关键所在,而生物医疗3D打印技术将会率先带领产业破局升级,成为重中之重。然而,任何技术都有其两面性,生物器件3D打印,是福音还是隐患?

生物

3D

打印技术

近日,西安西京医院成功实施了首例3D打印人造骨修复长骨缺损,使得长骨缺损患者得到了有效治疗,弥补了传统治疗方法疗效不理想的缺憾。而早在2016年,专家利用3D打印制作的全球首个钛合金义喙,帮助上喙几乎完全断裂的丹顶鹤“立立”成功实现了自主进食。3D打印在生物器件领域的应用,是在模拟大自然的高效、低耗和绿色的运行法则基础上,借助微纳技术,设计出具有微纳结构的三维构型来实现的。

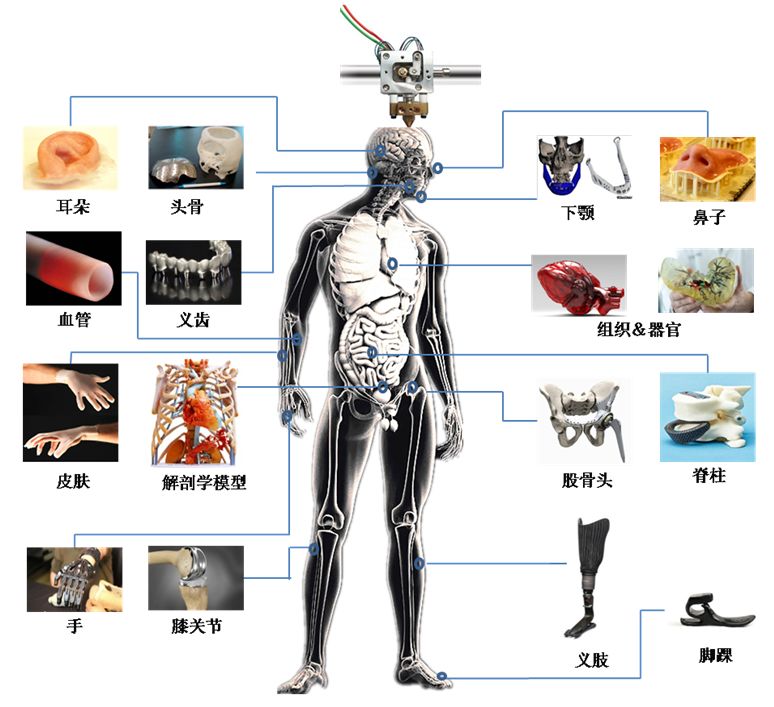

生物器件3D打印技术主要被应用在生物医学、产品创新设计和功能器件等方面。根据3D打印的复杂程度,生物器件3D打印有4个层次概念:器官模型、手术导板、个性化植入体、组织工程支架以及组织和器管。当前,增材制造的器官模型、手术导板和个性化植入体已经在临床上应用,组织工程支架以及组织和器官的应用是未来3D生物打印的发展方向和趋势。生物3D打印器件在人体上的应用将越来越广泛(见图1)。

图1 生物增材制造器件在人体的应用

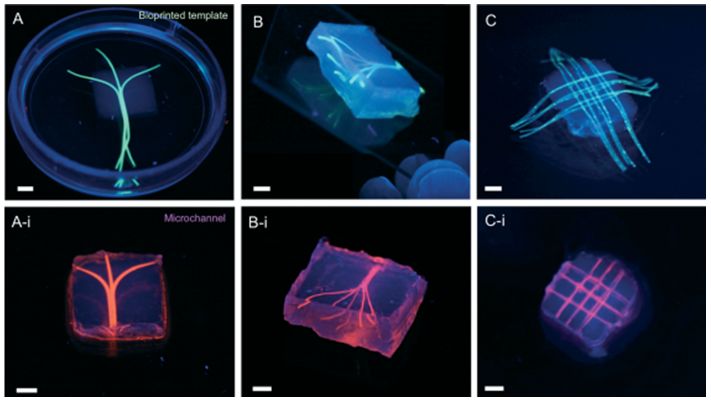

以3D打印组织和器官为例,仿照组织器官形态和功能精确打印活细胞或材料单元,进而制造出组织或器官前体,是增材制造技术在医学生物工程上应用的最高层次。皮肤、肝脏、心脏瓣膜、人造血管、人工肌肉纤维等组织或器官实现了3D打印,推动了医学生物工程的发展,给再生医学和移植医学、组织工程、新药研发等领域带来了颠覆性影响。2016年,悉尼大学科学家利用3D打印技术组装了毛细血管结构(如图4所示)。美国西北大学研究表明,3D打印的支架假体卵巢可以使绝育小鼠恢复了卵巢功能,并且安全地生下健康的幼鼠。我国西安交通大学团队提出了通过3D打印培养一体化的体外构建类脑组织的策略,即打印和培养过程这两个过程在相同的环境下,可以促进类脑组织后期的细胞成活与生长,为正在兴起的脑科学研究和发展提供装备支撑。

图4 3D打印人工血管

生物器件

3D

打印技术的发展方向

上世纪80年代出现的组织工程,通过与3D打印结合逐步拓宽延伸到其他领域中,生物制造从生物质制造发展到生物制造到生命体的制造,反映了细胞生物学、材料科学和制造科学的交叉融合发展的新态势。生物制造的出现克服了传统组织工程的许多技术困难,使得人体组织和器官的再生手段大大丰富和加强。未来3D打印技术在生物器件领域的应用与发展可以从以下三方面着手:

一是阐明人工制造人体全功能内脏器官的机理

。目前3D打印与生物器件的结合主要是从制造科学、仿真学的角度,还没有真正搞清楚生物器件的机理。未来我们需要阐明机理,了解更深层次的生命科学与制造科学问题,分子与细胞层次的操控和组装,以及不同细胞的精确三维排布。

二是构建生物模拟系统及体外培养模型

。3D打印生物器件制造目前还缺乏生物模拟系统以评价其有效性,组织成型后的培养模型也较为缺乏。必须建立能模拟特定生理系统机能的、介于干细胞和人体之间的微小生理系统单元,并针对不同组织建立适合的体外培养模型。比如,将糖尿病或某种癌症细胞装成一整套结构,该结构可以为药物筛选和疾病机理研究提供基础;通过配合基因芯片等生物信息分析技术,可以研究药物对复杂疾病的药理作用,并进行高效的药物筛选。

三是设立生物

3D

打印制造数据平台

。通过联合大公司及有研发实力的科研院所建立3D打印生物器件模型数据平台,生物器件模型数据平台应区别于其它工业级、文创类和科教类等打印题材,而更加注重于材料的安全性及组织功能性,并通过成熟的器件模型打印方法将3D打印生物器件上的材料加工、中游设计制造与下游应用衔接起来,提高打印效率。

生物器件

3D

打印或将引发伦理问题

不过,能够克隆人体器官的3D打印技术在给医学界带来无限想象力的同时,也面临着伦理上引起大众质疑的困境,它将像20世纪末的克隆技术一样,带来的将是生物伦理挑战。

一方面,通过生物器件3D打印技术复制人会对现有社会伦理秩序带来冲击,复制人的出现会对家庭、代际关系带来诸多模糊地带与不确定性,进而导致基于其上的诸多法律关系如婚姻、继承等将被重新界定,社会也会因此陷入观念失范、秩序失衡的状态。

另一方面,如果3D打印技术应用于人机增强技术用以提升正常人的某种“能力”或“性能”,比如提高奔跑速度、增强骨骼坚韧度、提升认知能力等等,这类非医学治疗为目的的人机增强则不仅会有违背公平性伦理原则,也会引发由于相关技术获取能力不同所带来的新的社会阶层划分,带来新的社会治理问题。

任何事物都有其两面性,事实上3D打印技术在生物器件领域的应用究竟是福还是祸,归根结底还是取决于谁在用、怎么用以及如何审查与监管的问题。在未来的法杖中,政府与业界应进一步协同起来,在制定相关产业发展政策的同时,还应制定科学的伦理规范来指导相关的科研与技术活动,并设置专业机构对技术伦理规范进行审查,以降低这类技术在应用过程中的不确定性;同时,设立利益相关者的伦理对话机制,提高公众对于生物器件3D打印技术的认知水平,形成社会监督体系,并完善相关技术标准、规范与法律法规,提高技术使用的规范性与安全性。

(责任编辑:张冬梅)