2017年10月16日,中芯国际宣布任命赵海军、梁孟松博士为中芯国际联合首席执行官兼执行董事。这将是中芯国际乃至中国半导体的新篇章,新征程,一人之力虽有夸大,但这将是中国半导体产业开放融合的里程碑。

赵海军博士,现年54岁,于2017年5月10日获委任为中芯国际首席执行官。赵博士于2010年10月加入中芯国际,2013年4月获委任为本公司首席运营官兼执行副总裁。于2013年7月,赵博士获委任为本公司在北京成立的下属合资公司中芯北方集成电路制造(北京)有限公司总经理。赵博士在北京清华大学无线电电子学系获得工程学士学位和博士学位,在美国芝加哥大学商学院获得工商管理硕士(MBA)学位;拥有25年集成电路技术研发和工业生产经验。

梁孟松博士,现年65岁,毕业于美国加州大学伯克利分校电机工程及电脑科学系并取得博士学位。梁博士在半导体业界有着逾三十三年经历,从事内存储存器以及先进逻辑制程技术开发。梁博士拥有逾450项半导体专利,曾发表技术论文350余篇。梁博士是电机和电子工程师学会院士。

作为半导体业界重量级人物梁孟松加入中芯的年薪是税后20万美元。对此,中芯国际相关负责人告诉记者,梁到中芯绝对不是为了钱,20万美金现在招个资深VP都不够,主要还是梁和中芯有着共同的梦想或目标,希望继续在产业里发展下去,中芯也能够提供更大的空间。

千军易得,两将难求。联合CEO意味着两位优秀帅才的联盟,但“请到人”、“请准人”、“请来人”背后的艰辛却不是像新闻通稿一样能够看到的。为了请到梁孟松,为了联合CEO,中芯国际多方做工作,多次做交流。这个过程的漫长,是外界难以理解的;这个过程的艰难,是外界难以感受的。在这个新闻刷屏的背后,他们做的努力更值得我们的掌声!

联合CEO,彰显了中芯国际爱才招才纳才的决心,表明了中芯国际向尖端工艺进军的信心,昭示着中芯国际在新时代聚力发展,大干一番的雄心。尖端工艺研发不足是中芯国际乃至中国半导体的短板,本次赵海军和梁孟松的联袂上阵补齐了中芯国际的短板,让未来的中芯国际更值得期待。

为何是赵海军和梁孟松

赵海军作为中芯国际的原首席运营官,“受任于转型之际,奉命于大发展之间”,其首要任务是提升研发团队的攻坚能力、加快尖端工艺的量产进度、优化产品技术的组合比例。赵海军创造了中芯多项第一:第一位大陆出身的CEO,第一位“职业经理人”CEO、第一位从“地方”到“中央”擢升的CEO。优秀的工厂运营能力、卓越的团队激励策略、优异的公司管理理念、对中芯国际的深厚感情、识大体的格局胸怀使得赵海军成为带领中芯国际迎接新挑战、开启新时代、再创新辉煌的卓越人选。

而梁孟松作为一名让业界时时关注的风云人物,其加入中芯的决定像一把尖刀,直指尖端技术研发。纵览梁孟松的职业生涯,不论其任职于台积电或是三星,均为其在职企业带来了技术的突破:梁孟松在台积电时,台积电在130纳米工艺击败IBM,当时负责先进模组的梁孟松居功至伟;梁孟松2011年加入三星后,三星的制程演进路线由32纳米/28纳米 Planner技术直接跳阶到14纳米 FinFET技术,并在2014年底开始量产。此次梁孟松加入中芯国际,相信不仅在尖端工艺能帮到中芯国际,在成熟工艺的改善、提升也会助力更多,也能有效地提高中芯整体研发能力。

为何必须做尖端工艺

以目前的实力和市场的巨大需求,中芯国际可以做实成熟工艺,既轻松又赚钱,过“小确幸”的生活,

但从商业逻辑、国家战略和企业发展三个角度考虑,必须要做尖端工艺。

商业逻辑上必须做:

作为一个想在世界上立足的foundry大厂,做尖端工艺是必要的。如果不做尖端工艺,将丧失与客户尤其是大客户的深度合作、长远合作和战略合作。摩尔定律和市场竞争促使着客户时刻向前走,客户在选择Foundry时,工艺的领先性和可持续发展能力是重要的因素。Foundry只有在工艺跟上甚至超过客户的需求,才有资格和客户共同进步。尖端工艺是设计企业的明天,也是foundry大厂的明天。并且有了“明天”,客户才会在“今天”做选择。因此从商业逻辑上,中芯国际必须要有尖端工艺,才有机会和客户尤其是大客户进行深度战略和长期合作;

1 商业逻辑上必须做:做先进工艺对一个要想在世界上立足的foundry来说是必要的。如果先进工艺不做,这个foundry就没有未来,客户尤其是大客户就不会和你深度合作。因为客户也有自己的规划和战略。客户自己这不仅考虑这一代产品,先进工艺是明天。比如华为,去年和中芯合作很好,40纳米主要在中芯。但中芯28没做好,华为40纳米升级到28了,所以今年没办法,大部分订单给了台积电。总之,先进工艺是一个大foundry的明天,客户要考虑foundry的技术搭配和规划,所以必须要有先进工艺,客户才会和你深度战略长期合作;

国家战略上必须做:

CPU和通信芯片等关键产品的制造需要尖端工艺,所以国家在投巨资发展半导体时,将发展尖端工艺作为主要目标之一。中国必须要有尖端工艺。大基金成为中芯国际第二大股东之后,中芯国际肩负的“战略使命”越来越强。作为大陆规模最大、技术实力最强的foundry,中芯在此责无旁贷,义不容辞。

企业发展上必须做:

任何一家企业要想持续发展,必须保持不断向前,为了吸引顶尖人才,也要前进!引入外界新鲜血液,尤其是产业内知名的、有能力的强人,弥补短板,是中芯国际的必走之路。有一个远大的目标,才能凝聚更多的精英;有一个远大的理想,才能让公司有前进的动力;有一个期许的明天,才能给员工一个踏实的今天!

为何是现在

众所周知,中芯国际在过去几年取得了巨大进步,销售额、净利润等多项指标均创历史新高。然而在成绩的背后,也有着隐忧和风险。人无远虑,必有近忧。这个“近忧”就是尖端工艺的研发不足,背后的原因是研发能力的不足,潜在的影响是未来的增长潜力不足。生于忧患、死于安乐。为求长远,中芯要变。

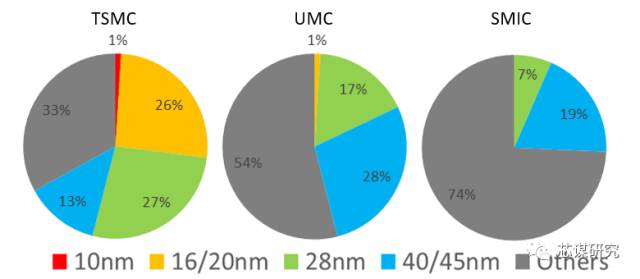

做尖端工艺,既是国家需求,更是市场需求。从国家层面毋庸置疑,先进工艺代表了先进生产力,中国企业要在国际半导体竞争中后来居上,尖端工艺必须要突破。从市场角度看,在国际上增长最快的工艺制程都是40纳米以下的工艺节点,40纳米芯片销售额有望年增18%,尖端工艺节点压缩传统节点的生存空间,必然带来“此起彼伏”的情况。随着产业的发展,28纳米以下的晶圆代工市场更会突飞猛进。2017年台积电的先进制程(40纳米以下)销售额占比可能接近60%。反观中芯国际,

28纳米产品在PolySiON制程下逐渐成熟,占比也渐渐升高,但是属于高阶的HKMG量产尚有困难,而且

目前仅7%的收入来自28纳米制程。整体而言,台积电半垄断了尖端工艺代工的市场份额,2017 台积电在先进制程的占有率将达86%。这是个很可怕的数字。意味着行业的第二、第三和之后的其他追随者们,已经只能看着领跑者台积电的身影叹息了。

全球主要代工厂厂商的尖端工艺节点的差距

上市公司数据,芯谋研究整理

在尖端工艺时间落后和尖端工艺比例过低的情况下,客户极易出现转单和流失。长此以往,不光无法满足海外的需求,甚至都无法满足国内客户的需求。

尖端工艺对中国半导体产业而言是兵家必争之地,也是企业乃至产业的核心竞争力。

随着大客户对尖端工艺的渴求,中芯国际发展尖端工艺的紧迫性和压力也持续增加。

客户需求

时不我待,尖端工艺迫在眉睫,此艰巨的任务是中芯国际必须要打、必须要快、必须要胜的决定性战役!

过去是时势造英雄,现在是时势造双雄

为了先进节点,为了尖端工艺,更是为了引入人才、加快发展、实现赶超,这是中芯国际在企业发展历史上的第一次采用了Co-CEO的策略。梁孟松擅长工艺研发,赵海军擅长企业运营,珠联璧合、相得益彰,两者的搭配合作将会是理想的组合方案。

半导体产业历经了几十年的发展,技术更加复杂,知识更加纵深,覆盖更加广泛,对CEO的要求也更加全面和严格。而随着各大公司创始人的陆续退出,管理层也开始由创始人向职业经理人转变,同样Foundry业也从创始人时代发展到职业经理人时代,从“强人时代”发展到“团队时代”。目前全球纯晶圆代工前四大里面,台积电、联电和中芯国际都采取了Co-CEO的管理层。这既能优势互补,又引入了思维的讨论和碰撞。相信未来Co-CEO或成为产业的常态。

期盼很高,风险亦有。保持耐心和给予时间尤为重要。