------据说搞村镇的都关注了我们------

2013

年中央一号文件明确建设“美丽乡村”的目标,加强农村生态建设、环境保护和综合整治工作。以城市为中心的建设正加速向城乡协调建设转变,实现全面建成小康社会目标、改善农村人居环境的任务更加迫切,美丽乡村越来越成为人们喜爱和向往的家园。规划建设好广大农村,全面推进美丽中国建设,成为新时期的要务。

上海作为中国城市化前沿地区,伴随三十余年快速的城市化、工业化进程,在经济社会获得极大发展的同时,城镇空间的急剧扩张使乡村生存空间不断受到挤压,乡村生活环境、生态环境日益恶化,引发了一系列城乡矛盾。上海新一轮总体规划提出了建设“卓越的全球城市”的目标定位,转变发展方式,强调底线约束、内涵发展和弹性应对,实现城乡一体化发展。嘉定作为上海中心城的近郊地区,乡村建设规划试点的意义在于探索高度城市化、高度网络化的国际大都市周边郊区乡村建设及规划方法,应对城乡建设矛盾和城乡互动趋势,切实改善乡村人居环境,提升乡村发展水平和活力,推进美丽乡村建设,实现上

海近郊地区的可持续发展。

未来的上海郊区是什么样的图景?是否还需要传统意义上的“乡村地区”?这是我们开展乡村建设规划首先面临的问题。三十余年的城市化发展,一直把农村地区作为城市发展的备用地来对待,期间虽有过“三个集中”、中心村规划、新农村建设等多次规划历程,但都没有根本改变城乡环境差距不断扩大的事实,一方面是城市规模扩大,公共服务设施能级提升,基础设施服务改善,另一方面是农村地区村民建房严格控制,公共财政投入不足,基础设施更新缓慢,违章搭建多,外来人口集聚,生产和生活环境恶化。上海的农村往哪里去,成为社会普遍关注的问题。

上海新一轮总体规划提出发展目标为:“卓越的全球城市,令人向往的创新之城、人文之城、生态之城,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市”。乡村地区作为上海市域空间的重要组成部分,与中心城区同步发展,是上海综合实力提升的重要方面。

上海市陆域面积约

6800

平方公里,至

2040

年,建设用地面积控制在

3200

平方公里以内,郊野地区面积

3600

平方公里,将承载农村居住、农业生产、郊野游憩和生态屏障等多重功能。

a.生产生活功能

上海作为国际化大都市,人们生活在快节奏、高压力的环境中,对大自然的渴望和追求使得更多的城市人向往乡村生活。乡村居住形态与城市高楼林立的居住形态不同,更加自由、生态、环保,乡村生活体现的是一种生活态度,乡村作为一种居住形态,已成为越来越多人追求和向往的居住空间。同时作为一个拥有

2500

万人口的超大城市,担负了一定的粮食蔬菜种植的责任,全市基本农田保护面积

250

万亩,功能性粮食蔬菜种植面积

150

万亩。

b.休闲游憩和生态屏障功能

上海生态之城的建设,提出营造绿色开放的生态网络,严守生态优先的发展底线,加强生态空间的保育、修复和拓展。乡村地区是城市重要的生态本底空间,是生态红线控制的重要组成部分,要实施建设用地减量化发展,确保对生态廊道的控制,加大对基本农田的保护,逐步实施生态游憩空间的建设。从

2012

年开始上海规划了

21

片郊野公园,近年来郊野公园陆续建成开放,逐步成为市民休闲游憩的重要场所。

c.文化传承功能

独具特色的风貌和历史文化是上海构筑全球城市文化竞争力的重要内容。上海提出要“保护风格独特的历史遗产”和“塑造特色凸显的城乡风貌”,并明确包括嘉定在内的西部地区为水乡风貌区,保护村镇和水网相互依存的格局形态,展现典型的江南水乡风貌特色,并使之成为上海城乡风貌的重要组成部分。

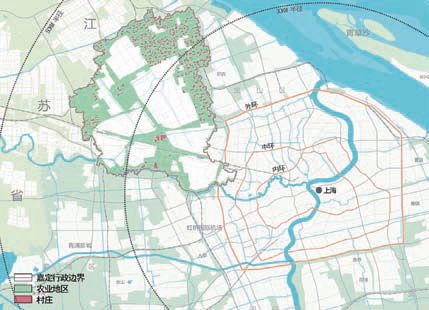

嘉定区位于上海西北部,东南部与中心城区相连,西北与江苏省毗邻,兼具近郊与远郊的特点(图

1

)。区域面积

463

平方公里,全区常住人口约

150

万,其中户籍人口与外来人口比例约为

1:2

,产业构成上二三产业占比约为

40:60

,一产占比不到百分之一。

图1 嘉定乡村地区在上海的区位

全区现有行政村

146

个,按照与城镇发展的关系及村庄发展特点,现状行政村划可分为三大类:(

1

)城中村,村域范围绝大部分位于集建区内的村庄,共

47

个;(

2

)城边村,村域被集建区边界切割,部分农居点位于集建区范围内,部分位于集建区外,共

63

个;(

3

)独立村,村域范围基本位于集建区外的村庄,共

36

个。

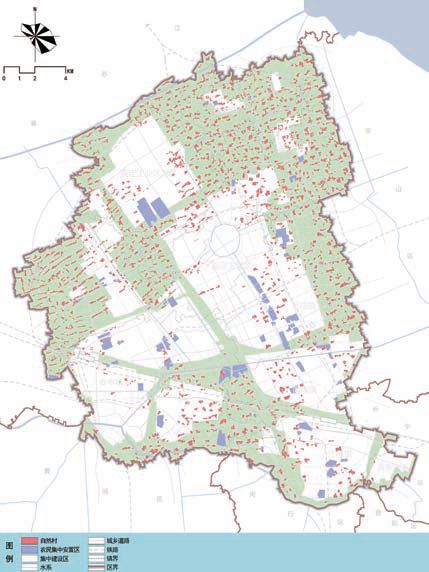

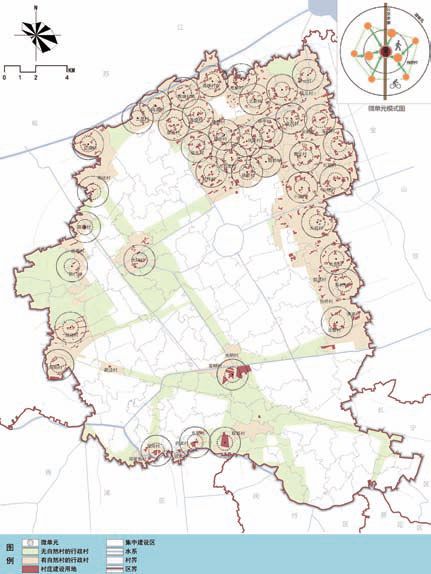

村庄现状布局呈现“散、多、小”的格局,主要呈带状沿河布局,或团状、点状分散于农田之中。农居点斑块达到

4563

个,密度

19

个

/

平方公里,平均斑块面积仅为0.54公顷,自然宅平均户数不到

50

户(图

2

)。

图2 嘉定区村庄现状布局图

各镇外来人口占比均超过总人口的50%,“人去宅不空”现象普遍,即本地居民(尤其是年轻人)逐步进城或进镇购房居住,村庄成为外来人口集聚中心,全区近

100

万外来人口中,近

70

万居住在农村地区。户籍居住人口则以老年人为主,农村地区老龄化程度高于城镇地区。

农村风貌肌理良好,但住宅建筑老化,违法违章建筑现象普遍

农村地区“宅—田—河—林”的关系鲜明,依然保持有较好的江南田园风貌特征。由于多年来重城市轻农村的管理方式,对农民建房控制严格,农村现有的住房大多较为破旧。同时由于房屋出租现象普遍,违法违章建筑的乱搭乱建,破坏了原始的农村景观。

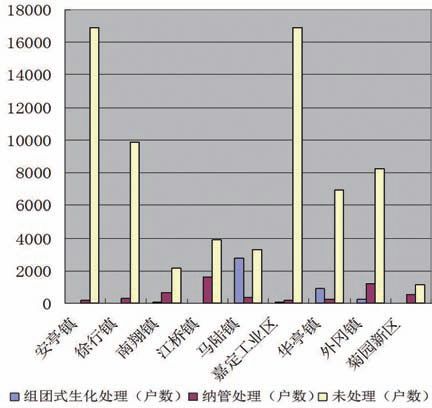

嘉定农村道路网密度较高,通达率100%,但现状道路路幅窄,断头路多,与城镇高等级路网衔接差,不适应现代生活需要;与城镇相比市政配套较为薄弱,主要体现在污水、天然气管网的覆盖率低,特别是北部地区,污水处理程度低,各镇总体污水处理率仅为

13%

,大部分农村地区生产生活污水经简单栅格(化粪池)处理后直排河道(图

3

)。

图3 嘉定区农村地区污水处理状况

整体生态环境尚可,由于外来人口多,居住密度大,环卫设施的配套不足,生活和生产污水随意排放现象比较常见,中小河道、村沟宅河污染严重,宅前屋后、道路两侧卫生状况堪忧,农村环境整治的压力较大。

农村地区工业大多以镇、村级企业为主,分布广泛,是目前村级经济的主要来源。全区集建区外工业用地总量33.3平方公里,产业类型大多为低效高耗的低端制造业。近万家工业企业中,九成为规模以下企业,人均产出

31.6

万元

/

人,地均产出为

24.7

亿元

/

平方公里,分别为规模以上企业的

1/3

、

1/5

左右,用地粗放,生产效率低。对村庄的环境及村民的生活影响较大。

镇级区域性服务设施多集中在镇区,提供行政、商业商务、文体卫生等全方面服务,村级公共服务设施“三室一场”已基本实现全覆盖,各级服务设施的规模、能级、服务水平有待提高,尤其体现在对各自然宅的服务有效覆盖水平不足。例如“村村通”公交工程仅保证公交站点到达行政村,无论是在对自然宅的服务半径覆盖还是运营间隔上都远低于城镇服务水平。

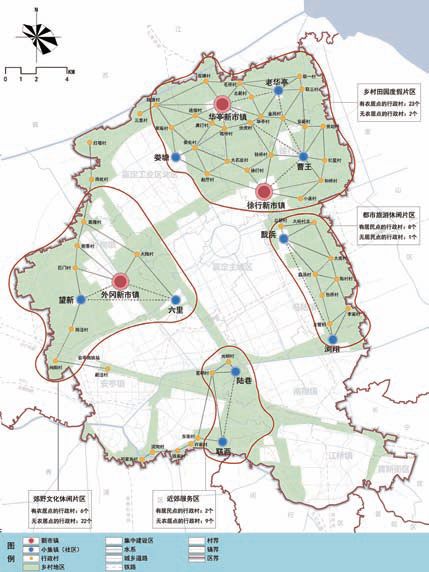

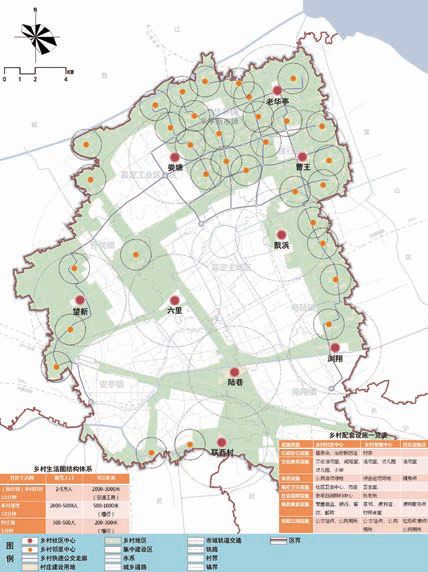

上海大都市地区的居住和公共服务设施体系已经呈现出网络化的发展趋势,规划简化镇村体系层级,加强镇村联动,构建更加扁平化的镇村结构,针对农村居民点“散、小、多”的特点,以快速公交网络为基础建设“乡村微单元”,实现村庄“微空间”的优化整合。

a.加强镇村联动发展,弱化村庄分级

便利的交通条件是实现乡村与城区、镇区的联系互动,使乡村能够在大都市地区网络化发展格局中,与新城、新市镇一样获得均等发展机会和公共服务的重要依托。本次镇村体系的构建,摒弃原有的“新市镇—中心村—一般村”的结构,以网络化的布局模式为指导思想,利用现已形成的道路交通体系,淡化中心村,构建“新市镇—小集镇(社区)—行政村(村庄)”的居住服务体系(图

4

)。

图4 镇村体系规划图

b.乡村微单元网络建设

规划实施交通导向的发展模式,依托现状道路,进一步优化形成交通廊道,沿交通廊道布局乡村微单元,通过交通廊道、公交站点和微单元建设的空间耦合,构建网络化的村庄发展格局。

采用这种建设方式既加强了村庄与城市地区的密切联系,也强化了交通廊道上各级公共服务设施的联系,提高公共服务设施使用的便捷性。

以小集镇(社区)和行政村为基础,结合交通廊道与用地发展条件,在全区形成

32

个乡村微单元。作为基本单元构建便利的基本生活圈,通过交通廊道与附近城镇高等级服务设施,形成

30

分钟生活圈。微单元核心区内空间优化、设施完善,以乡村微单元引导乡村地区“微空间”整合,形成

15

分钟生活圈(图

5

)。

图5 微单元规划图

以上位土地利用规划为基础,对低效的乡村工业用地及不适宜居住的乡村居民点进行梳理,分类引导农村居民点建设和工业用地减量、转型,实施减量化发展,适度引导乡村建设用地向快速公交走廊和微单元集聚。同时,执行永久基本农田和生态保护线,严格保护生态用地。

a.锁定乡村建设用地总量

为控制建设用地无序蔓延,促进土地集约高效利用,落实上海市规土管理“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的总要求,在全区层面划定城市开发边界。规划锁定嘉定区建设用地总规模约

266

平方公里,其中城市开发边界范围内为

213

平方公里,城市开发边界外建设用地暨乡村地区建设用地总规模约为

53

平方公里,包括农村居住点约

15

平方公里。

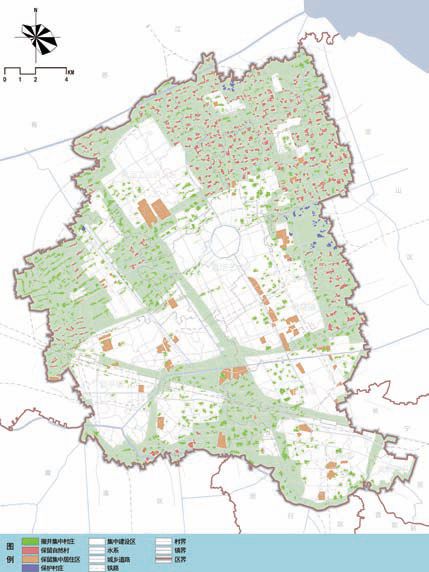

b.分类引导乡村居民点建设

在建设用地总量锁定的前提下,结合土地利用规划及基础设施等专项规划,提取集建区、三高(铁路、高速公路、高压走廊)、重大市政设施、基本农田、生态空间、道路交通等方面指标,对乡村居民点进行整体评价,明确村庄发展导向和减量化重点实施范围。在村庄发展区域划定的基础上,以自然宅为基本单位,划分为撤并村、保留村及保护村三大类型(图

6

)。

图6 村庄居民点分类引导图

c.有序引导乡村工业用地减量和转型

实施集建区外低效工业用地减量。嘉定区采取相关补贴支持政策,以土地整治为平台,以增减挂钩作为重要政策手段,将新增建设用地计划与现状低效建设用地盘活和减量化等工作关联,深入推进低效建设用地的减量,促进集建区外工业用地尤其是低效、高能耗、高污染工业用地退出,提高用地效率。

鼓励开发边界以外的乡村建设用地集约利用和复合优化。以乡村微单元为基础,进行用地的复合开发,如微单元核心区(

500

米)内的工业用地部分置换为公共服务、乡村休闲旅游等功能。

d.严格保护生态建设用地

加强耕地和基本农田的保护,严格执行永久基本农田和生态保护线。全面落实上位基本生态网络规划,形成以基本农田保护区为基底的生态管控区,实现基本农田保护红线与基本生态控制线的“双线保护”。通过建设用地减量化、土地整治、生态用地修复、自然景观护理、配套设施完善等措施,建设具有农业生产、生态保育、休闲游憩等综合功能的郊野公园。

嘉定乡村地区现状农业现代化程度不高,特色农业发展处于起步阶段,工业低效要进行量大面广的减量,如何提振乡村经济,保持乡村发展活力?作为大都市近郊的乡村,未来产业发展具有强烈的都市互动特征,规划采取“强一产、优二产、一三联合发展”的产业发展策略,培育都市农业,引导工业转型,推动乡村休闲旅游,鼓励创新产业发展,培育多元化富有活力的乡村产业发展格局。

a.促进都市农业发展

借助上海大都市近郊地区的区位优势,依托先进技术和创新理念,以家庭农场和土地使用权流转为主要途径,推动农业标准化、科技化建设,培育知名农业品牌,适度提高农业生产规模,全面提升农业发展水平,以优化提升特色农业、休闲农业,最终实现大都市近郊地区特色农业的结构调整。

b.分类引导工业转型

以工业减量化、集聚化为原则,加大对乡村地区落后产能淘汰力度,着力推进低效企业的“减”和“压”。同时,为保持乡村经济发展活力,适度保留优质产业,与一产、三产结合,发展新产业类型,如适度发展农产品加工业,提高农村居民的收入;依托大都市近郊优势,将部分原有的集体工业用地调整为经营性物业开发,发展农业休闲旅游、健康养老、文化创意等服务业,促进集体经济发展。

c.鼓励乡村休闲创意产业发展

嘉定既是历史人文与汽车文化共融的“风雅”嘉定,又是传统中各具特色的“农耕”嘉定,还是传统未来相结合的“科技”嘉定。围绕发展高效生态农业的目标,充分挖掘嘉定区农村旅游资源,利用现有的农业休闲设施,加快旅游线路的开发整合,完善基础设施,优化景点的特色创意和总体布局,抓好品牌培育和产业开发,促进全区休闲农业与乡村旅游健康发展。

构建让居民出行更加方便,生活环境更加便利的乡村生活圈,提高居民的归属感和认同感。乡村居民在步行范围内可到达邻里级基本保障性公共服务设施和田园特色活动空间,并能享受到城乡一体化的基础设施;通过乡村邻里中心的快速公交到达新市镇和嘉定城区,满足日常生活工作的需求;通过快速公交换乘轨道交通到达上海中心城区,共享大都市国际高品质公共设施,充分体现出作为上海近郊地区的便利性与舒适性。

a.建设三级快速公交通勤圈

建设三级公交通勤圈,为居民提供便捷出行和便利生活。

15

分钟基本生活通勤,出行半径

0.5~1

公里,通过步行或非机动车方式到达微单元中心,满足生活基本需求。

30

分钟日常生活通勤,通过邻里中心的快速公交或小汽车,到达镇区或嘉定城区,满足居民日常生活、娱乐、工作的需求。

90

分钟大都市通勤,通过快速公交换乘轨道交通,到达上海中心城区,便捷享受国际都市高品质设施。未来随着区域交通的发展,争取大都市通勤时间缩短到

60

分钟。

b.完善乡村综合交通网络

明确乡村路网建设规划,加强乡村地区与城镇地区的联系。乡村道路按照不同层级、功能、景观要求,形成村级主路、支路、宅间路、田间路

4

个层次。乡村道路规划充分利用现状,采取打通、拓宽、延伸等措施,形成以现状为依托的路网体系,着重解决与镇区、社区、微单元中心的通达性问题。村庄内部道路以慢行交通为主,整体坚持自然特色,铺地形式可灵活多样,与城镇化地区形成差异化的风格,增强原乡特色。

c.完善公共设施配置

未来的嘉定城镇体系将呈现“网络化、多中心、组团式、集约型”的网络化特征,依托道路交通网络,构建多中心网络式公共设施体系,促进农村地区的公共设施将融入区域整体网络。在“新市镇—小集镇(社区)—行政村(村庄)”的镇村体系的基础上,延伸构建乡村社区生活圈“乡村社区—乡村邻里—村庄设施点”三级体系。

全区设置乡村社区(小集镇)9个,乡村邻里中心

32

个,综合考虑快速公交沿线及服务半径,原则上每个行政村

1

个邻里中心,每个自然村设置

1

处村庄设施点(图

7

)。

图7 乡村公共服务设施布局图

d.提升乡村基础设施的服务水平

嘉定乡村地区市政基础设施完善重点在四个方面:一是以提高污水处理率为目标优化乡村排水系统,在实施条件好的村庄应优先实施污水纳管,实施条件较差的村庄可采用分散型的污水生化处理设施;二是提高天然气管网覆盖率,靠近城镇区的农村逐步接入城镇天然气管道,通过一段时间的实施,逐步覆盖全区农村地区;三是增设垃圾收集点和公共厕所等环卫设施,完善垃圾分类收集制度;四是推进农村地区管线综合,完善设施布局及线路走向,逐步实施电力线地埋。

顺应自然格局,以水为脉,临水而居,延续肌理特征,突出“田、林、水、宅”等各类自然地貌与人文要素的景观价值,打造传统与现代相结合的近郊江南水乡风貌。同时,推动文化保护,保护与居民生活密切相关的各类传统文化,积极开展文化展示与民俗活动。全面推进村庄净化、绿化、美化,重点提升村口形象、公共空间景观化、建筑风貌特色化。

a.完善区域结构性的生态廊道系统

构建多层级、多功能的城乡一体化绿色生态网络体系。严格保护林地,提高林木覆盖率。面上成网络,点上成规模,促进绿地、耕地、林地和湿地的融合和连接,重点推进通道林建设(主要包括道路防护林、铁路防护林、高压线走廊防护林、河道防护林等)。

将水网和林网相结合,做到有河就有林。通过乡村河道连通,滨水林带扩展成片,形成河道防护林体系。推广在农村宅旁、路旁、田旁、河旁保留和补种四旁林。

b.保护江南水乡特色的村庄格局肌理

村庄肌理是自然与人文的有机结合体,嘉定水系丰富,水网密集,大多建筑沿水而建,村庄与水系呈“一河一路”“一河两路”的基本布局关系。水与屋、桥、阶、景等结合较为紧密,与居民日常生活联系较为直接。依据村庄与水的关系,规划嘉定区的村庄空间肌理为沿河线型、圩水组团型和夹水组团型。规划强调保护村庄与水的关系,保护原生的居住形式,传承居民与水的良好互动。

c.构建江南水系特色的河道水网系统

河道自古以来是本地区最主要的生活空间。水系规划充分利用自然地理优势,巧于因借,灵活布置各类设施。尽量保护现有河道及池塘水系,尤其注重未纳入河道蓝线控制的坑塘水面的保护和利用,并加以整治和沟通以满足防洪和排水要求,塑造沿水而居的居住形态。同时驳岸应随岸线自然走向,修饰材料应选用地方材料,并与绿化相结合。

d.突出江南水乡特色的建筑风貌控制

从识别江南水乡建筑的风貌特征出发,制定村民建房和建筑风貌指引,如白墙黛瓦的整体色调、硬山坡顶的屋顶形式、木饰面木门窗木栏杆的立面装饰等

,

从强制性和引导性两方面对村民新建或翻建提出要求,并提供房型建议图纸,延续整体建筑风貌。