来源:

亿邦动力网+B座12楼

铁打的地段,流水的店。关店,或意味着悲情退出,或意味着断臂自救,或意味着重心转移,或意味着斡旋调整。不管是刻骨铭心的教训还是以退为进的战略,时代确实已经变了,全球范围的零售大洗牌正在上演。在中国,2016又是关店上万家的节奏……

1、美特斯邦威:继续下滑

巨亏超4亿,三年内关店1600家,创始人周成建已辞职。

自我剖析

:激进开店以,模糊品牌定位,过于看重移动互联网,没有做好一个裁缝所以被市场抛弃。

外界评价

:曾是中国本土零售逆袭代表,靠周董代言及模式崛起,但遭遇全球快时尚品牌的全面入侵,仿效ZARA败在视野、模式及品牌瓶颈,自身转型缓慢不抓消费者痛点,新推的品牌影响力提升太慢。

2、波司登:大幅下挫

2015年关店超5000家,2016已关近550家。

自我剖析

:成本和资源投入获得暴利的时代一去不复返,波司登正力求变得时尚、年轻,继续调整店铺,但力度会放慢。

外界评价

:波司登连续19年在羽绒服市场上市场占有率第一,但羽绒服业务下滑,男女装业务拓展受阻,波司登的业绩跌入了一个冷冬。品牌在凋零,渠道在萎缩,在转型路上,波司登举步维艰。

1、百丽:形式反转

百丽2015年关了400多家店,2016已关近500家门店。在2011年开店最为“疯狂”的日子里,百丽国际平均每天都会新开2~3家店铺,如今形势反转。

自我剖析

:受零售艰难大环境影响,以及线上竞争。大陆市场因租金费用属于变动费用,与销售挂钩因此大陆市场盈利能力受损较小,香港压力更大。

外界评价

:中国鞋业的巨头老大,多元化的品牌及影响力更是让资本认可。但在互联网日益改变人们生活方式和行为模式的大环境下,百丽仍然应变不及时,当年疯狂开设店铺和专柜模式终要被清算。

2、达芙妮:大败退中

2015年,达芙妮一共关了805家店,2016已关超500家间,同店销售增长率下降11.7%。

自我剖析

:大规模关店是为了应对低迷的市场情况以及租金压力。

外界评价

:消费者需求已变,更有国际视野;加盟店问题太多、资金链断裂、裁员、电商被遗弃等传闻甚嚣尘上。

3、李宁:巨亏的下坡路

三年亏损31亿元,关店近1800店,2016关店收窄,但整体盈利能力依然下滑严重。

自我剖析

:成本问题、渠道搭建、管理粗糙、董事会和管理层关系四大问题。

外界评价

:5年前把品牌定位90后大失误,成本控制及品牌营销尚有问题,定价策略更是让曾经的消费者抛弃李宁而选择价格差不多的阿迪耐克折扣款。

1、Zegna:奢侈品牌关店王

Zegna公布的2015业绩利润大跌,同比跌幅21%,净利润更是下滑45%。目前已成为奢侈品牌关店数量榜首,2016年关店15家。

自我剖析

:目前中国男装奢侈品市场急剧下滑。

外界评价

:由于奢侈品市场增长急速放缓,而成本依然高居不下,特别是中国过去10年对奢侈品在租金方面的优惠甚至免费政策已经逐渐取消,中国商场建的过多,奢侈品集团纷纷被迫重组门店结构。

2、香奈儿:严控中开启电商模式

香奈儿中国门店数为11家,是最多店铺时期的一半。

自我剖析

:2015年整个大中华区的奢侈品牌都不太好过。目前已推出全球性电商网络,旗下子三家Metiers

d'Art高级手工坊(包括手套工坊Causse、制帽工坊Maison Michel以及BarrieKnitwear会单独开启电商渠道。

外界评价

:

香奈儿仍然是家私人公司,有一贯的品牌特质及影响力,早已进行变革调整,中国市场则在严控中。

3、Prada:一路下滑

Prada2年在中国关了16家店,2016已关店4家(包括Miu Miu)。

自我剖析

:Prada将充发挥畅销款的作用,提高新品、新款的发布频率。亚太开店策从大幅扩张到关店保守,目前降价压力加大。

外界评价

:净利暴跌,股价都达历史最低,质量门及售后问题,保守策略,定价过高。

4、Burberry:关店并调整中

2015年中国关10家,最终门店总数为68家,2016年已关5家。

自我剖析

:面对挑战重重的外部环境,我们的全球团队更集中发展核心产品,宣传象征

Burberry 品牌的英国制产品,进一步推动线上线下整合工作。与美国 Nordstrom 、英国 Harrods 、南韩 Shinsegae

、亚马逊及天猫上发力。

外界评价

:品牌有个性,且为英国皇室御用品,但面临众轻奢及同类化也降维攻击的奢侈大牌的挑战。目前在中国则同样地关店且调整经营中。

5、LV:中国市场退潮中

2015年底关闭了3家中国门店,即广州、哈尔滨、乌鲁木齐三家门店。目前LV中国市场约50间门店,2016年已关2店。

自我剖析

:中国人在全球各地为LV所贡献的营业额飙升10%,但亚洲市场跌5%。由于整体经济环境、中国的反腐政策、消费外流等原因而导致中国奢侈品消费增长放缓,以及奢侈品电商趋势,中国二三线城市门店苦苦挣扎,业绩明显下降。

外界评价

:LV的品牌价值在下跌,目前正进行爱马仕式且更重手工艺及限量版的创新变革。中国市场的差额可由境外门店弥补,再者中国奢侈市场寒冬导致关店压力加大。

1、玛莎百货:关店调整

2015年关了5家门店,2016年内地剩余的10店已全部关停,正式退出中国。

自我剖析

:马莎在海外市场的生存空间太小,且公司对海外市场了解太少。

外界评价

:反应太迟钝,服装老气,营销弱不懂中国消费者,开店节奏失误,消费体验一般。

2、GAP:北美大幅缩减中

2015年在北美关掉表现不佳的 175 间分店,2016已关75家店,财报同比下降6%。

自我剖析

:关店75家预计为GAP节省2.75亿美元的税前开支。

外界评价

:当年的GAP是酷的代名词,如今则沦为平庸,北美销售持续下滑,不得不关店应对。

3、A&F:再度暴跌

2016的一季度A&F便已有3960万美元净亏损,目前股价已两位数暴跌。2016在美国已关店近50家。

自我剖析

:已改头换面,希望以更阳光的形象重新俘获消费者。

外界评价

:消费体验弱,款式保守不够时尚创意,不懂全球新一代的年轻人,被ZARA等快时尚巨头截留。

4、Bebe:北美调整中

2016年在北美已关近30间门店,目前全球剩下300家门店,还计划攻入亚太市场。

自我剖析

:北美市场艰难环境和竞争加剧,关店的同时称将会迎来在北美和国际市场的批发业务扩张机会

外界评价

:曾经是美国新女性品牌的代表,但目前显诸多问题。也找来代理刚进中国。

5、BLUE INC:关店加剧

2016年在英国已关60店,占其英国233间总门店的25%。

自我剖析

:市场艰难环境和竞争加剧,以及该公司产品设计的陈旧,该公司将无以为继,宣布关店策略

外界评价

:曾经在英国火过的男装品牌,但目前竞争力不足,正逐步失去其优势及影响力。

6、kitson:全面退出中

曾是全美潮流精品店TOP5,2016年关闭了美国剩余的17家门店,网店也已停业,宣告正式破产。这个洛杉矶传奇零售商以经常有名人和电影明星出没、店内所举办的各种怪诞的活动和出售Brian

Lichtenberg设计的产品而为人所熟知。

自我剖析

:为了使这个消费者喜爱和尊重的经典品牌以延续下去,公司正在和各方讨论争取达成有利于维护该品牌发展的交易中。

外界评价

:面对市场变化滞缓、合伙人内斗是主因。

1、沃尔玛:美国洗牌

2016年初沃尔玛宣布全球关269店,而在中国2016已关10店,关的都是三四线城市的店。

自我剖析

:过去几十年的全球快速发展中,过于密集的布局和过多的门店数量等拖累了沃尔玛的业绩。但中国的二、三线城市的战略布局将驶入快车道。

外界评价

:沃尔玛此次计划关闭的美国连锁店中,有95%以上与另一家沃尔玛连锁店距离不到10英里。中国则发力自营的社区MALL,计划2年内在中国增设约115家门店。

2、乐购:大衰退中

2015年在英国关闭了43家店,包括规模较小的Express与Metro门店。2016年彻底退出中国,已把目前在内地经营的135家门店卖给了华润。

自我剖析

:对市场的判断出现失误,没能跟上市场变化形势。

外界评价

:

综合竞争力不佳,更多本土优势的卖场崛起挤占生存空间,Tesco乐购海外市场中国,美国,日本相继失败。

3、家乐福:风口已过

2015年家乐福在华关店数量超过15家,2016在中国已关3店,目前综合影响力大不如前。

自我剖析

:

将重点布局便利店,并发电商业务,正全国打造六个现代配送中心。

外界评价

:全球影响力正下降,在中国,正被本土的大润发、华润、永辉等逆袭。

1、黄太吉:风口已过

目前黄太吉承认一半门店已关闭,北京的门店数量已经从44家骤降到了20家。

自我剖析

:称这些门店的开销及成本大,同时外卖平台型业务战场不断升级,黄太吉没有必要耗在一场没有胜算的战争里。赫畅说黄太吉处于低谷,但依然有机会。

外界评价

:黄太吉食物太难吃,副牌竞争力不高,外卖干不过BAT,餐饮工厂新生态小商户已不埋单。

2、麦当劳:重新来过

2016年在中国已关80家,麦当劳中国目前近2300家门店,正要象肯德基那样把中国业务全部打包出售,中信集团大概率接手。

自我剖析

:抓核心客户,进行重新装修,以加快餐点的制作。通过更多强调食品的质量来强化形象,增加多样新品,以重新建立我们的客户与麦当劳体验之间的情感联系。

外界评价

:本土餐饮崛起太快,而麦当劳一直变动缓慢,未能及时满足当下中国消费者的新需求。

3、很高兴遇到你:管理缺失

2016年已被迫关停两店,宁波店倒闭供货商上门追债,武汉中南路店则鼠患严重。

自我剖析

:打江山容易,守江山难,正加强管理。

外界评价

:明星餐饮创业遭遇风口瓶颈,加盟管理失控,食物口味一般导致品牌人气下滑。

4、湘鄂情:高端餐饮失势典型

曾是高端湘菜馆且已上市的新星,创始人如今跑路,目前3年关店近30店,剩余的10多家店也在陆续关门、转让、法院抵押清算。

自我剖析

:2012年以来,在“八项规定”、限制“三公”消费等政策出台下,原先依附于政务消费的高端餐饮业迅速进入寒冬,消费群体大量流失,企业利润直线下滑,高端餐饮全行业面临洗牌。

外界评价

:未看清形式,变化不及时,创始人缺乏韧性及手腕,转型的几样新业务也没做起来,最终缺钱缺人无奈跑路。中国高端餐饮失势的一大经典案例。

5、Teavena Tea Bars:选错了试验地

2016年初,星巴克宣布关闭 4 家旗下茶饮店 Teavena Tea Bars,只保留西雅图的一家“作试验点”。洛杉矶比弗利山庄附近的 Teavana Tea

Bar 将在 4 月份关店。

自我剖析

:我们能集中资金和资源通过星巴克零售店铺和

Teavana的茶叶店给顾客带来更好的茶饮和茶叶体验。通过星巴克的店铺,这些茶叶和茶饮产品也能接触到更多的消费者,有更广阔的足迹。

外界评价

:

Teavana Tea Bar 到现在才 27 个月,他们就决定关闭 5 家茶饮店中的 4 家。这基本上等于宣告 Teavana Tea Bars

卖茶饮的生意在美受挫,收益不如咖啡,或许最该尝试的市场是中国。就在去年 7 月,星巴克也“抛弃”了旗下的面包店 La Boulange。

6、咖啡陪你:糊涂账

中韩合资,高峰期在华有600多店,誓要挑战星巴克。如今诸多城市近50%店已停业,特别是加盟商已联合开启维权之路。

自我剖析

:咖啡陪你”的扩张步伐太快,单店盈利能力并没有跟上扩张速度;

管理的问题也很要命;品牌认同感不够强;需求不足。

外界评价

:星巴克已逆袭转身,竞争加剧。扩张过快,未有打造双赢的加盟商模式,拿到的加盟商资金被用作他途,韩方撤资,高层欠薪离职,品牌影响大受打击,面临大危机。

1、梅西百货:关店加剧

2016年梅西百货在美国已关超30家店,涉及到加州、纽约、德州等多个州。在这些商店关闭后,梅西公司名下目前还剩730家门店。

自我剖析

:上述变动是梅西百货今年成本节省计划中的一部分。据悉,节支目标为1.4亿美元。节省下来的资金或将被用于大力拓展电商业务及折扣百货业务。

外界评价

:梅西百货高峰时有850家门店,目前受电商影响在走下坡路,不得不进行战略调整。梅西的中国战略同样不成功,已失去进入的最佳时期。

2、西尔斯百货:掉队中

2015年关了235家店,成立于1893年的希尔斯百货曾经是美国最好的百货之一。2016年关店近80家,中报显示,亏损已扩大至4.71亿美元。

自我剖析

:关闭这些店面帮助其税息折旧及摊销前利润激增5000万美元左右。电商是导致的原因。

外界评价

:败在粗糙陈列及细节打造,败在思维老化不求上进,败在当下的掌舵人无零售经营经验。

3、万达百货:变革调整

2015年关店46家,关闭济南、唐山、江门、温州、荆州等多个地区的严重亏损的门店,2016年继续关。万达百货业绩目前已从万达年中报中删除,目前形势当然不言而喻。

自我剖析

:随着购物中心和电商的发展,中国消费者的消费习惯和方式正发生着巨大变化,大型零售业态不可避免地受到一些冲击,一些万达百货店出现了亏损,对这些百货店进行调整是企业的正常经营行为。万达百货的调整将具体情况具体分析,因“店”制宜。

外界评价

:近期“做加法”甚至“做乘法”的转型投入太大,中短期内转型效应不彰,而传统的“万达模式”已触及天花板,不得不断臂求生“做减法”,关闭拖累现金流的一些部门。

4、塔吉特百货:变革调整

2015年退出了加拿大市场,2015年11月初宣布3个月内关13家百货店。塔吉特百货是美国第四大零售商,全球500强第33名,在美国47个州设有1330家商店。2016年一季度综销售额同比下滑5.4%,远低于市场预测。

自我剖析

:因应购物模式的转变而增加在线销售的投入,同时结束亏损业务以维持盈利能力,增加全球中小型门店的投入,加大对科技、供应链和存货管理的投入。

外界评价

:习大大访美时提到过,特色是和众多时尚设计师和时尚品牌合作,打造有价格优势的独家款。目前仍需调整面对当下全球零售大变革。

5、百盛:调整逆袭

4年在中国内地关了11家门店,2016年在中国已关2店,目前在中国33个城市拥有58家分店。

自我剖析

:首先调整的便是中小型百货店,体量在3万平方米以下的百货店,如不盈利,就将面临被关掉的危险。已网上商城,且成功打造了新一代的百盛城市广场系列。

外界评价

:利润下滑严重,影响力及口碑有下滑,但目前已有重新崛起迹象。

6、彭尼百货:优化式调整

2015年彭尼百货(J.C.Penney)关了40家门店,2016年已关7家门店。关店后,仍然在美门店数超在全美有超过1000间门店。

自我剖析

:目前全球疲软经济及美国低迷的消费环境和该百货本身的挣扎现状。

外界评价

:彭尼百货有350家左右的连锁百货位于B档购物中心,交通不太便利;另有175家左右处在C类不受人待见的地区,销售额下滑不可避免。其次,大部分关闭的店面恰好满租期,因而也不需要做过多的额外赔偿。第三个原因,彭尼百货的数字营销正处于上升态势,这会大幅减少实体店的需求。

7、NOVO百货:惨烈的下坡路

曾经是中国时尚百货的标杆,2015年已关5店,已退出上海及武汉市场。2016又关一家,也就是重庆大融城店,目前门店总数只剩下7家左右。

自我剖析

:NOVO先后通过买手、自营等模式引入多个潮牌,也曾因此赚足人气。但在以联营为百货主要模式的内地,NOVO却逐渐放弃了早年的立足之本。如今NOVO百货的自营占比已衰退至不足三成。目前采取收缩策略,对部分亏损门店进行调整。

外界评价

:有颜值缺提袋率,有粉丝缺对消费者的把控,得势时未扩大影响力打造出新模式让发展商充分让利,内斗及转变不及时也导致了迅速衰败。

8、尚泰百货:逼离中国

跟着华润万象城闯中国,陆续开出3店,目前已全面退出中国内地。

自我剖析

:与万象城签订了扣点协议,3年到期后将开始转收租金。核算成本后,觉得不划算。

外界评价

:男性主题未能打动内地消费者,吸引力不足未能为购物中心带来额外客流,又有自己的傲气,当然只能离场。

大众创业,万众自杀

15年是传统企业倒闭潮,16年则是“互联网+”企业倒闭潮。喧声震天的A轮,战战兢兢的B轮,以及无路可走的C轮。

季节开始变化,资本市场开始收缩,无数创业公司从初期狂奔变得步履蹒跚,甚至跌倒在前往星辰大海的路上。

一、互联网+零售

互联网+零售是电商巨头你争我夺的重要阵地。当亚马逊超越沃尔玛的那一刻,互联网+零售更是被赋予颠覆的意义。

然而,在多金的市场,竞争之惨烈,烧钱之猛烈,稍不留神用力过猛,则会倒在红海之中。

死亡名单

死因

1、无法持续打动消费者

零售电商起初可以通过补贴优惠吸引用户,但这种烧钱策略不可持续。热度过后,看重低价的用户自然流失。

2

、来自本地零售的强大竞争

当用户可以在本地超市满足基本购物需求时,为什么要到零售电商上选择遥远的购物体验呢?

3、标准化不足

零售电商在货物的价格、品质、配送、售后环节无法做到工业级的标准化,这是初创公司的天然局限。

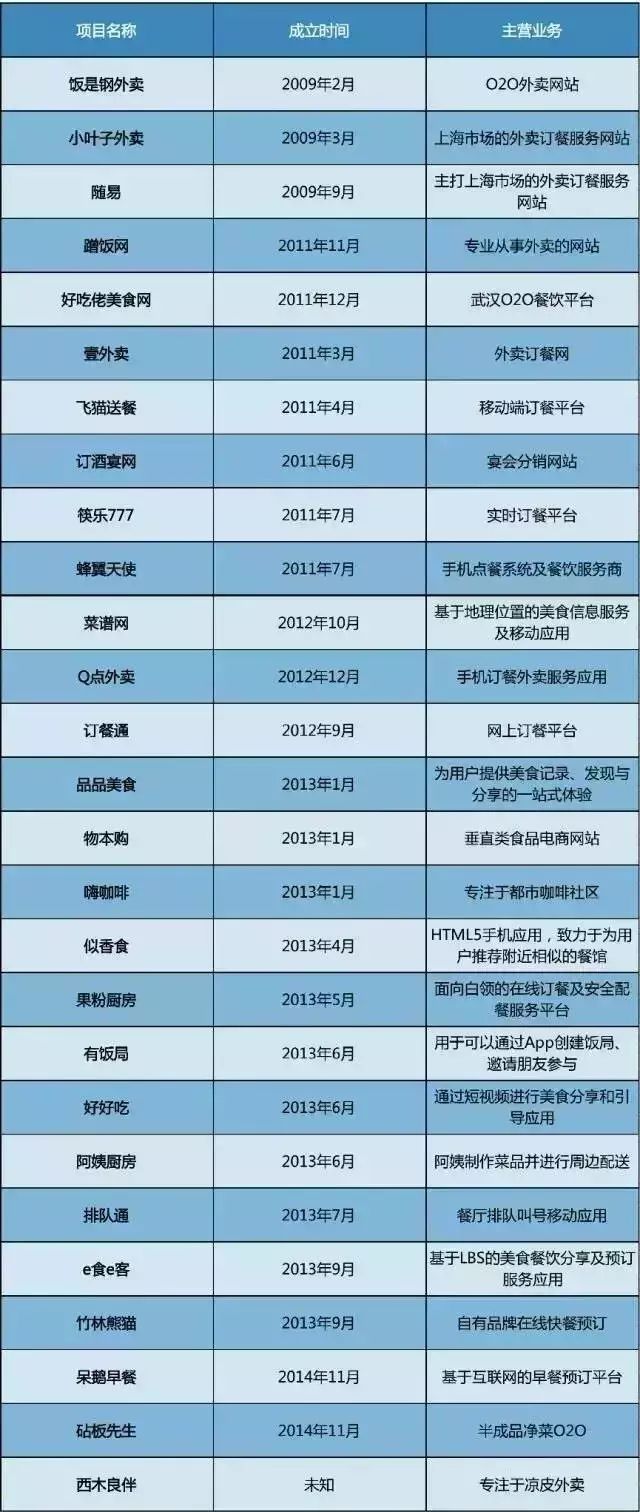

二、互联网+餐饮

有人说,餐饮是块不会被互联网兴衰所影响的阵地。如此高需的行业,生长出美团、大众点评、饿了么这样的行业独角兽。

然而,高补贴的烧钱大战依旧是互联网+餐饮电商头顶的生死剑。看似容易步入的互联网+餐饮,本质上仍是一场残酷而又无奈的竞争。

死亡名单

死因

1、烧钱大战难以为继

烧钱拿用户已成互联网+餐饮行业的基本游戏规则。那些有钱任性的土豪公司挥金如土。

餐饮初创公司要么拿等量的资金加入混战,要么资金链断裂黯然离场。更加之,在初期高补贴下收获的用户,在补贴消失时,也随之消失。

2、巨头卡位竞争残酷

作为电商入口,餐饮向来受到巨头们的青睐。为了培育自己的市场,财大气粗的公司用简单粗暴的砸钱方式占领。

混战之下,岂有完卵?初创公司如果想在这场竞争中赢得自己的一席之地,除了提升自己的服务品质之外,还要面对巨头全方位卡位,难度很大。

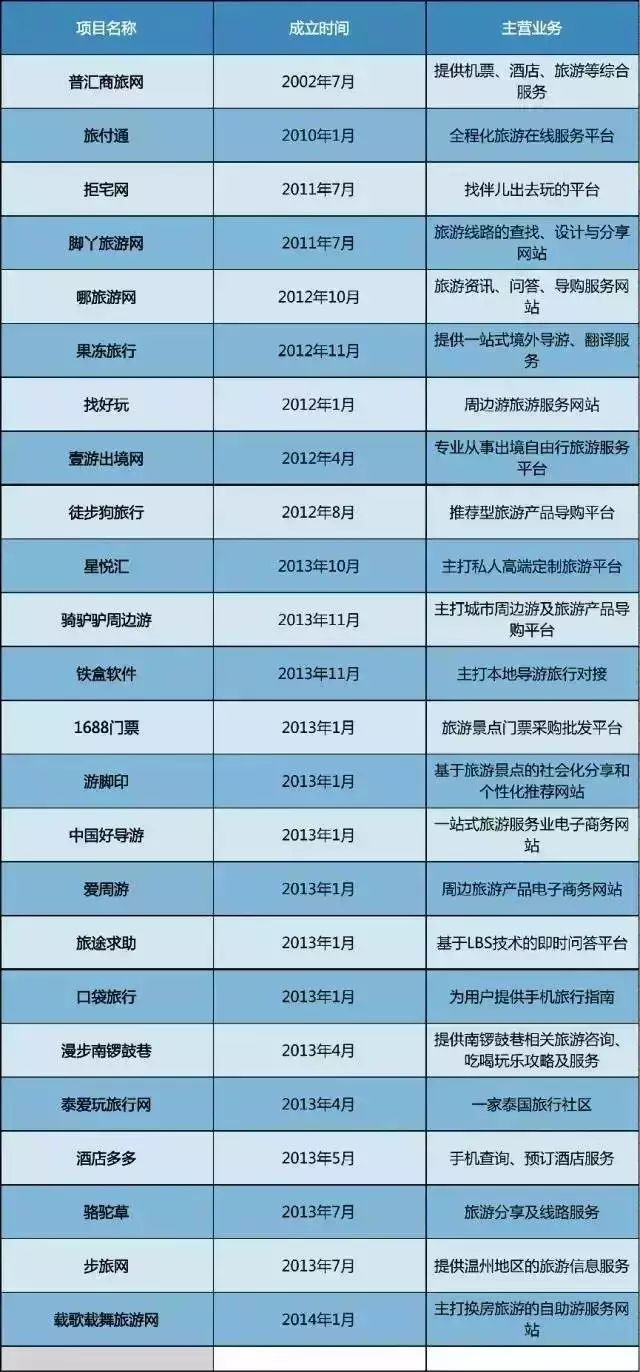

三、互联网+旅游

很多人认为,越是互联网化程度低的行业,越是有诞生独角兽的可能。

旅游行业在门票产业等领域明显互联网化不足,看似潜力无穷,却也成了很多专注于此公司的阿喀琉斯之踵。

更何况,巨头在这个行业明显更有话语权,他们的围追堵截,足以干掉一大批对手。

死亡名单

死因

1、巨头围追堵截

从酒店预订、门票购买到综合服务提供商,互联网+旅游既有传统巨头卡位,又有电商巨头追赶。线上线下,越来越像是巨头游戏。

2、互联网渗透率提升缓慢

相比网购渗透率,中国在线旅游渗透率明显不足,诸如门票产品更是渗透率低,增长缓慢。其背后原因复杂,一时难以扭转,拖累了很多互联网+旅游公司。

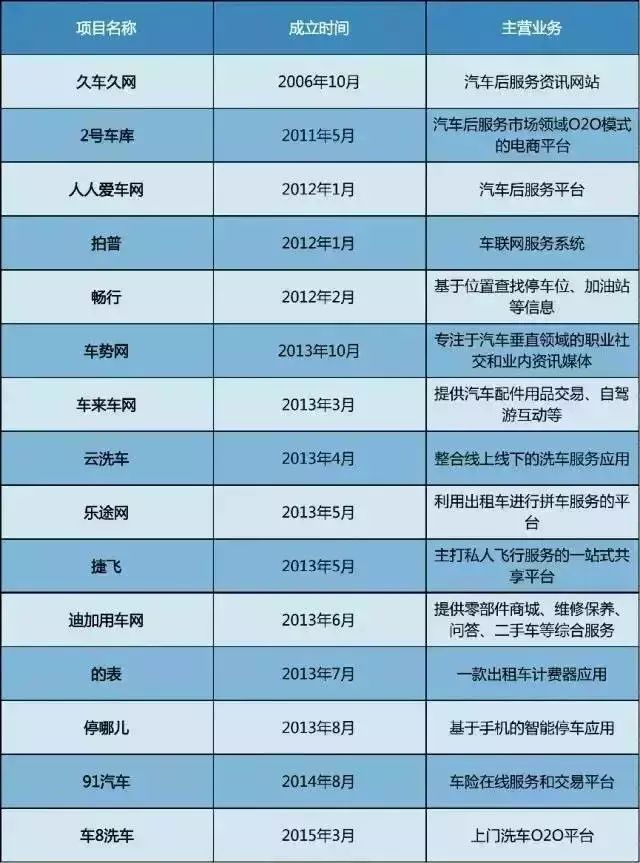

四、互联网+汽车

到底是走线下重模式,还是走线上轻模式?汽车后市场既要拼资源,又要拼流量,最后还是拼资金。

1元洗车,首单免费……花钱买流量也是汽车后市场的竞争法则。然而,寒冬来临,还会有力气继续烧钱吗?

死亡名单

死因

1、门槛高,模式重

汽车后市场各个环节都需要资源布局,相对于其他互联网行业,汽车后市场是个模式很重的领域。

重模式意味需要持续的资金流,高效大体量运营团队,如何在初创期做到平衡是难点,而更多公司却是在平衡点到来之前就倒下了。

2、巨头逐渐开始醒来

汽车后市场之所以有空间,其中一个是因为传统汽车服务行业坐在暴利的金山上不愿挪动。

当互联网+汽车让他们看到时代在变化,他们肯定不愿将利益拱手让人。而这对中间商来说,生存空间必然萎缩。

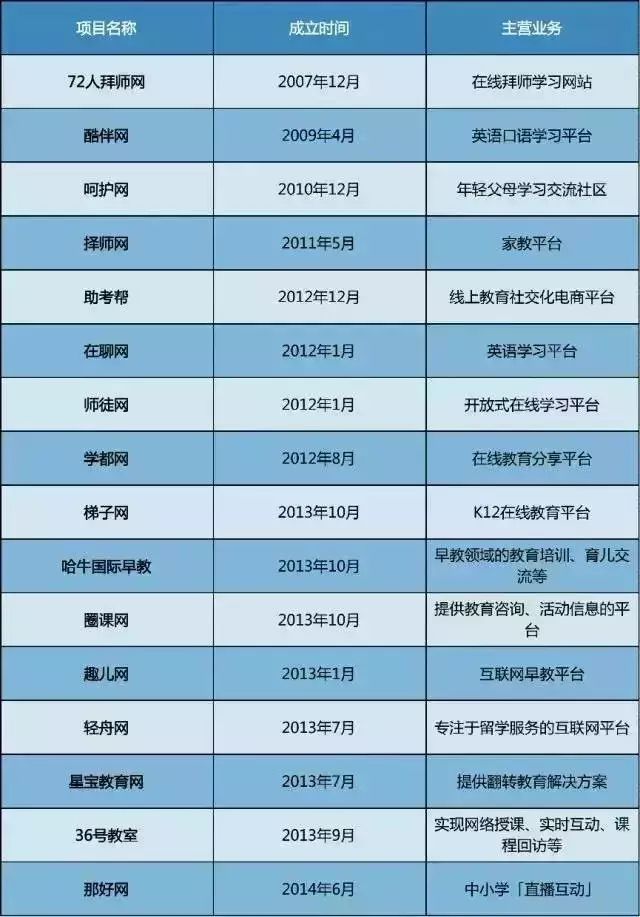

五、互联网+教育

从2014年开始,资本持续进入教育领域,2015年我国在线教育用户数达到9099.2万人,市场规模达到1191.7亿元。

2017年,中国在线教育用户预计将突破1.2亿,市场规模达1231.5亿元。而繁荣的背后,却是资本的狂热和市场的泡沫。

死亡名单

死因

1、用户动力不足

目前在线教育同质化严重,在学生时间有限的情况下,无法提供吸引用户的内容,如此一来,用户越来越难获取。

2、资金流不足

在线教育需高额投入,前期烧钱是肯定的,这同时也会拖垮一部分资金不足的公司。

3、巨头布局

新东方、阿里、腾讯、网易这样的巨头各自布局教育生态圈,流量大,资金足,这对初创公司来说,将会是持续的梦魇。

六、互联网+金融

互联网+金融看起来财源滚滚。据P2P借贷行业上半年报告统计,上半年北京P2P借贷行业整体成交额约为700亿元,是去年全年的1.5倍。

然而,互联网金融在无序竞争和政策监管之间,正经历生死阵痛。

死亡名单

死因

1、监管缺位,乱序竞争

缺乏监管,P2P行业曾长时期处于野蛮式生长模式中。这样的无序竞争让进入此领域的门槛极低,而一旦出现问题就是致命。

2、政策收紧,生死阵痛

针对互联网金融,政府监管之手正在收紧,对于那些走擦边球甚至违规的互联网金融公司来说,要么转型,要么撞上红线死掉。

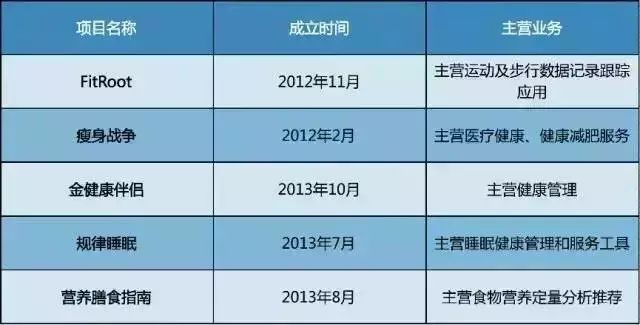

七、互联网+医疗

2014年中国移动医疗市场规模为28.4亿元,2015年增长44.7%,达到42.7亿元;预计2017年将达到120.8亿元。

其中,移动医疗和理疗保健呈集中爆发式发展。一边是政策利好,一边是资本看重,互联网医疗正发展在一个好的时代。然而,井喷背后,也伴有死亡做陪衬。

死亡名单

死因

1、移动医疗及智能硬件兴起

移动医疗、智能硬件及上门服务的兴起,抢占很大一部分市场份额,对传统在线医疗的企业造成冲击,导致一批项目死亡。

2、竞争优势不明显

通过列表可以看出,死亡项目多以健康管理为主,从事该领域的项目较多,不利于形成竞争优势,一旦没有巨头注资,很容易被行业淘汰。

八、互联网+房产

互联网+房产市场规模万亿,融资数额越来越高。经过2014年调整,房产行业告别「黄金时代」,正面临新一轮洗牌。

死亡名单

死因

1、信任感难以建立

在互联网+房产领域,无法获取真实房源一直是用户体验痛点,而目前市场依然无法完全解决这个痛点。无法赢得用户持续信任,自然不会对平台产生品牌认知。

2、专业房产中介入局

传统中介开始杀入线上渠道,减少对网络入口的依赖,建立自己的房源信息网站。这样的龙头卡位,让中小玩家的空间大大缩减。

九、互联网+社区

互联网+社区是大风口,亦是深水区。从巨头到创业者,大家都看中其想象空间,试图在这乙领域抢占席位。

然而,做好社区的背后是支付习惯、社交等方面的复杂战争。即便财大气粗如顺丰,在花重金布局嘿客后,也面临战略失误的窘境。