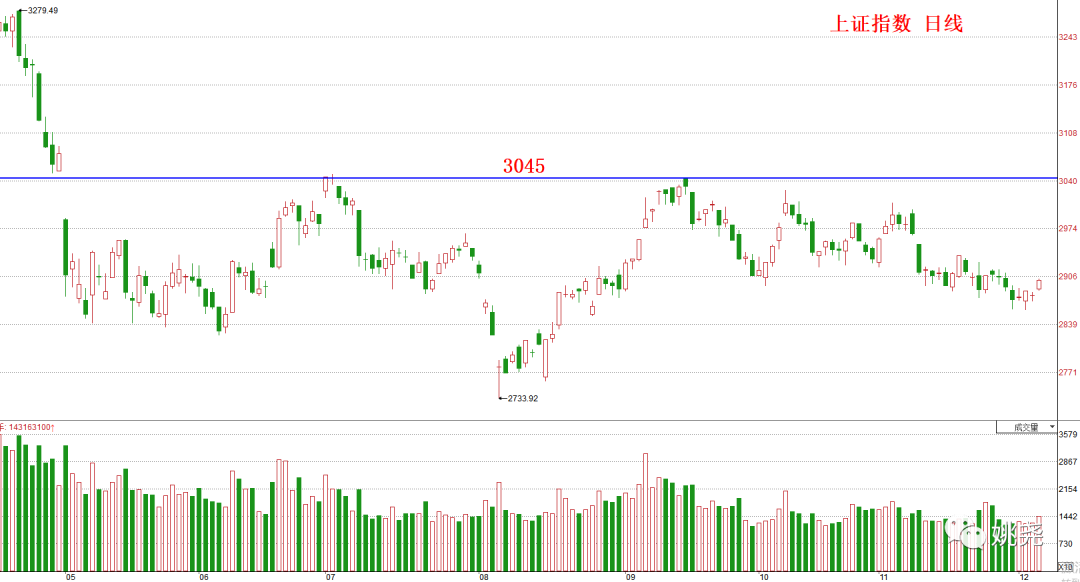

今日上证指数

21.35点,收盘报2899.47点,成交量为1597亿元,如下图所示:

上证指数今天出现反弹,成交量亦随之放大,但仅凭这一根

K线尚不足以判别趋势是否发生变化,是以我们继续对上证指数持谨慎保守的态度。

再来看下面这张创业板指的日线图:

可以看到,创业板指今天的涨幅远高于上证指数。其实,这几个月来,创业板指的走势一直就比上证指数要强,始终在前期双顶的顶部结构中震荡。但现在正值多事之秋,尚不宜对创业板指做过高期待,或者等创业板指能够突破前期高点,站上

1800点后再考虑是否要买入加仓。

在前天晚上的文章中,我们探讨了中国最重要的三个区域的未来方向,然后有许多读者就着各大城市纷纷点名,希望姚尧能够逐一分析。是这样,首先呢,姚尧对城市地理是有兴趣,也读过一些书,但毕竟不是专家,你要我对每个城市都给出精准的评价,这在现阶段是有点强我所难了。其次,我可以在日后的文章中陆续跟读者分享一些我的观点,但这些观点基本都谈不上独创,而只是我读书之后的思考。若要说有没有哪些思想是姚尧天纵英明,所以发前人之所未发,或许在其他某些领域可以,但至少在这个领域是不存在的。最后,我们就事论事,有什么说什么,希望大家不要牵扯进不必要的乡土情怀和敌对意识。

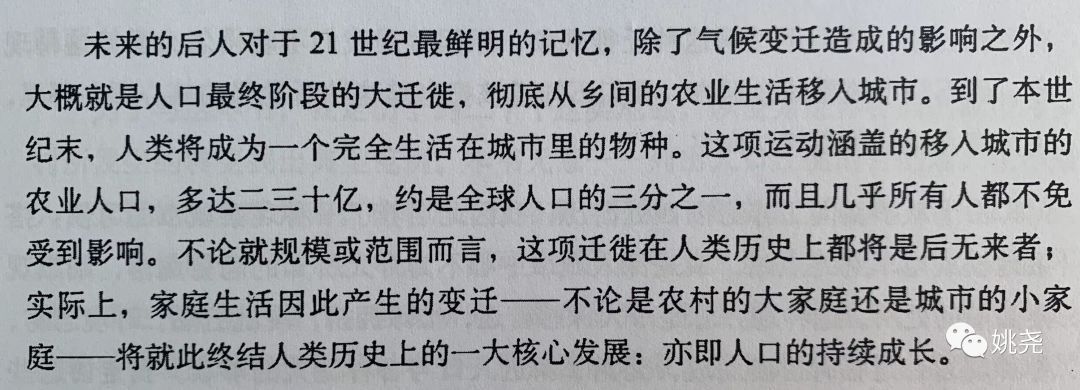

前些年,我读过一本还不错的书,叫作《落脚城市》(好像已经绝版了)

。

在这本书序言的开头,是这样写的:

所谓

“落脚城市”,就是农村人口进入城市的过渡地带。这里位于城市的边缘,虽然肮脏、拥挤、生活困苦,但却是农村人通过长期艰苦奋斗,在城市边缘站定脚步的立足点——只要他们在城市边缘站住了脚,就有希望把他们的下一代推入城市的核心,以获取现代社会的接纳和认可。

在中国城镇化

/城市化的历程中,我们长期以来的主流观点都是严格控制大城市、特别是超大城市的规模,大力发展中小城市和小城镇。就在2014年3月16日发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》里,还是延续这样的思想:

——城镇空间分布和规模结构不合理,与资源环境承载能力不匹配。东部一些城镇密集地区资源环境约束趋紧,中西部资源环境承载能力较强地区的城镇化潜力有待挖掘;

城市群布局不尽合理,城市群内部分工协作不够、集群效率不高;部分特大城市主城区人口压力偏大,与综合承载能力之间的矛盾加剧;中小城市集聚产业和人口不足,潜力没有得到充分发挥;小城镇数量多、规模小、服务功能弱,这些都增加了经济社会和生态环境成本。

优化城镇规模结构,增强中心城市辐射带动功能,

加快发展中小城市,有重点地发展小城镇,促进大中小城市和小城镇协调发展。

特大城市要适当疏散经济功能和其他功能

,推进劳动密集型加工业向外转移,加强与周边城镇基础设施连接和公共服务共享,推进中心城区功能向

1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。……

把加快发展中小城市作为优化城镇规模结构的主攻方向

,加强产业和公共服务资源布局引导,提升质量,增加数量。

鼓励引导产业项目在资源环境承载力强、发展潜力大的中小城市和县城布局,依托优势资源发展特色产业,夯实产业基础。加强市政基础设施和公共服务设施建设,教育医疗等公共资源配置要向中小城市和县城倾斜,引导高等学校和职业院校在中小城市布局、优质教育和医疗机构在中小城市设立分支机构,增强集聚要素的吸引力。完善设市标准,严格审批程序,对具备行政区划调整条件的县可有序改市,把有条件的县城和重点镇发展成为中小城市。培育壮大陆路边境口岸城镇,完善边境贸易、金融服务、交通枢纽等功能,建设国际贸易物流节点和加工基地。

按照控制数量、提高质量,节约用地、体现特色的要求,推动小城镇发展与疏解大城市中心城区功能相结合、与特色产业发展相结合、与服务“三农”相结合。

大城市周边的重点镇,要加强与城市发展的统筹规划与功能配套,逐步发展成为卫星城。具有特色资源、区位优势的小城镇,要通过规划引导、市场运作,培育成为文化旅游、商贸物流、资源加工、交通枢纽等专业特色镇。远离中心城市的小城镇和林场、农场等,要完善基础设施和公共服务,发展成为服务农村、带动周边的综合性小城镇。对吸纳人口多、经济实力强的镇,可赋予同人口和经济规模相适应的管理权。

——《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》

纵观这整份规划,核心思想就是一条,那就是大城市、特别是特大城市发展太快,导致中小城市和小城镇发展太慢,造成区域发展不平衡的问题日益严重。为此,国家必须实施宏观调控和强力干预,打压发展太快的,刺激发展太慢的。落实到政策上就是第六章第二节写的:

第二节 实施差别化落户政策

以合法稳定就业和合法稳定住所(含租赁)等为前置条件,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开城区人口

50万-100万的城市落户限制,合理放开城区人口100万-300万的大城市落户限制,合理确定城区人口300万-500万的大城市落户条件,严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。大中城市可设置参加城镇社会保险年限的要求,但最高年限不得超过5年。特大城市可采取积分制等方式设置阶梯式落户通道调控落户规模和节奏。

——《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》

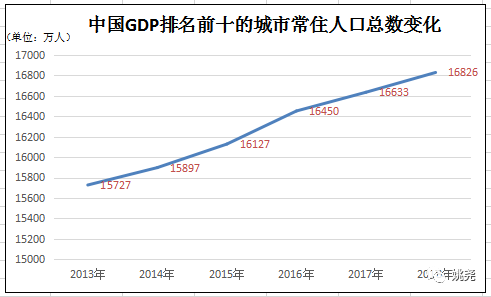

可是,国家想控制,就能控制得了吗?国家想均衡,就能变得均衡吗?下面这张,是自

2013年至2018年中国GDP排名前十的城市常住人口总数变化图(不含港澳台):

可以看到,五年时间过去后,

十

大城市的人口不但没有减少,反而增加了1100万,平均每个城市增加了一百万。

而到今年,国家算是彻底想明白了,顺应市场规律才是可持续发展之道。

在今年二月发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中是这样写的:

(八)促进城市功能互补。

增强中心城市核心竞争力和辐射带动能力

,推动超大特大城市非核心功能向周边城市(镇)疏解,推动中小城市依托多层次基础设施网络增强吸纳中心城市产业转移承接能力,构建大中小城市和小城镇特色鲜明、优势互补的发展格局。

(十一)加快人力资源市场一体化。

放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制

,在具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化累积互认,加快消除城乡区域间户籍壁垒,统筹推进本地人口和外来人口市民化,促进人口有序流动、合理分布和社会融合。推动人力资源信息共享、公共就业服务平台共建。

——《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》

可以看到,在这份指导意见里,对于中心城市的发展,不再是特别强调疏散其非核心功能,而是更多地强调增强其核心竞争力和辐射带动能力。对于中小城市和小城镇,也不再特别强调加快发展,而是强调其根据自身的鲜明特色来与大城市优势互补。更为关键的,在人口落户限制方面,

2014年的文件对于人口300万-500万的大城市是“合理确定落户条件”,对于城区人口500万以上的特大城市是“严格控制人口规模”,可到了2019年的文件里,除了个别超大城市(应该就是北京和上海)外,所有的落户限制基本上都要放开。

而在今年

3月31日发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中,则是这样表述的:

培育发展现代化都市圈。实施《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,落实重点任务部门分工。探索建立中心城市牵头的都市圈发展协调推进机制。

……推动大中小城市协调发展。超大特大城市要立足城市功能定位、防止无序蔓延,合理疏解中心城区非核心功能,推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散。大城市要提高精细化管理水平,增强要素集聚、高端服务和科技创新能力,发挥规模效应和辐射带动作用。中小城市发展要分类施策,都市圈内和潜力型中小城市要提高产业支撑能力、公共服务品质,促进人口就地就近城镇化;收缩型中小城市要瘦身强体,转变惯性的增量规划思维,严控增量、盘活存量,引导人口和公共资源向城区集中。……支持特色小镇有序发展。……建立规范纠偏机制,逐年开展监测评估,淘汰错用概念的行政建制镇、滥用概念的虚假小镇、缺失投资主体的虚拟小镇。组织制定特色小镇标准体系,适时健全支持特色小镇有序发展的体制机制和政策措施。