《孤独的城市》&《沿河行》的编辑

雅洁同学写哒,又被种草了

第一次读到奥利维娅·莱恩的作品,是英文版的《孤独的城市》。这是一位此前我从未听过的作家,不知道她的年龄或样貌,也没有读过她的任何作品。但我一下子被《孤独的城市》的开篇吸引。

“想象倚窗而立,在夜里,在一幢大楼的六楼、七楼或四十三楼。这座城市所展露出的样貌就是一排排房间,数十万个窗口,有些暗着,有些充盈着绿色、白色或金色的光。陌生人在其中来回游移,专注于私人时间里的各种事物。他们是你能看见却无法触碰的人。”

这些文字描绘的场景,我们已经见过无数次,以至于很难跳脱出来去思考我们究竟是何时变成了那些窗口里的孤独的人。莱恩创作《孤独的城市》,源于一次彻底的失恋。她飞越大洋,只身一人从英国来到纽约,但这座城市留给她的,只是不计其数的陌生人,和消失在其中的男友。或许就是在那时,莱恩注意到了那些窗口中隐藏的令人战栗的孤独。

《孤独的城市》无疑是一部出色的作品,它借助艺术家的群像,勾勒了艺术与孤独的关系,你完全可以把它当作独立的创作,体会其中震撼人心的力量。然而,当我有幸编辑了莱恩的另一部作品,即创作时间早于《孤独的城市》的《沿河行》后,就突然明白了前者并不单纯是个体在面对巨大城市时的彷徨和失落。所有的一切,似乎都能在《沿河行》中找到隐藏的答案。

入海口的孤独

乍一看,两本书的主题或内容完全没有相似之处。如果非要说出些什么,可能在于《沿河行》的创作同样始于一次失恋。“我想离开,清除杂念,跟往事做个了断。”莱恩沿着自己喜爱的英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫自沉的乌斯河,用一周的时间,从源头走到了入海口。“我的想法是做一次调查或探测,在二十一世纪初的一个仲夏,花上一周的时间,捕捉和记录一小片英国土地上的景象。”她选在夏至时出发,那是一年中最短的夜晚,传说中生死两界之间的间隔会变薄。

这是一个人独自面对世界和历史的决定。她写到古老神话中沉在河底的村庄,写到盘踞在地狱里的危险河流,写到上帝的大洪水,也写到深埋在河岸土地中的恐龙遗骨。时间以广阔且变幻莫测的形态呈现在我们面前,禽龙漫步穿过巨大的植物和新生的花朵,喜怒无常的上帝不知何时会降下灾祸,而经由某个神秘的入口,人类可以进入冥界。在那之后,上帝或神灵能够起到的震慑人心的作用逐渐消失,人们无所畏惧地面对自己的欲望,挑起战争,甚至造假试图填补进化中失落的一环。

当莱恩终于走到乌斯河的入海口时,她发现这里变成了被工业化侵蚀的土地。人们建起成片的房屋和工厂,起重机竖立在交织的车流之中。垃圾和海藻混杂在一起躺在海岸线上,游人就在那里跑来跑去。而到这时,我们看到的已经是《孤独的城市》的世界。我不知道莱恩在创作时是否明确意识到了两本书的联结。如果说《沿河行》回溯的是从蛮荒远古一直到二十世纪的历史,那么《孤独的城市》描绘的则是二十一世纪甚至更远的未来。令人吃惊的是,两本书的创作间隔只有四年,或许就在这四年里,人们放弃了河流和乡村,走进城市,走进逼仄的空间和越发令人窒息的孤独。

敏锐捕捉时代脉搏

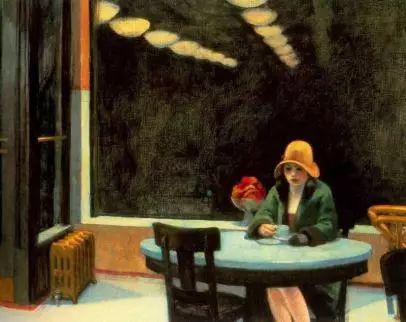

不可否认的是,孤独是一种永恒的状态。所有人都会在某个时刻感到孤独,这种情感不分时空。但机械化时代的到来,前所未有地放大了这种情绪。所以我们看到,《沿河行》中一个人独自旅行所呈现出的孤独,远远不能同城市里的孤独相提并论。尽管拔地而起的城市聚集了更多的人口,但人与人之间的关联却没有因此而变得密切。相反,太多的互动发生在人与机器之间。那个躲在机器背后的安迪·沃霍尔,成了今天的我们。

于是,《沿河行》中描绘的所有具体的意象,河流、土地、森林、田野、羊群,全都消失不见了,取而代之的是广告、互联网、人工智能。奥利维娅·莱恩在写作中敏锐地捕捉到了飞速发展的时代。我们惊讶地发现,仅仅在三十年前,同性恋和艾滋病还是人们恐惧的话题,那时,以大卫·沃纳洛维奇为代表的社会边缘人士正试图改变国家的态度。今天的我们已经很难想象一场带有政治意味的艾滋病患者的葬礼。

世界像被按了快进键一般飞速发展。2000年,一部名为《我们生活在公众中》的纪录片在互联网上出现,人们尝到了偷窥他人生活的滋味。2004年,Facebook上线,社交媒体萌芽并迅速野蛮生长。2013年,斯派克·琼斯的电影《她》向我们展示了人工智能带来的不寒而栗。“我立即在他身上看到了自己的影子:一个二十一世纪的遗世独立的、对信息产生依赖的标志性形象。”

当奥利维娅·莱恩把庞杂的信息串起来后,我们似乎能在飞速发展的时代中看到河流的形状。隐形的、细小的支流不断汇集,汇集起文学、考古学、自然历史,它们一路流淌,穿过时间与空间,终于在入海口处爆炸。在那之后,世界再也不受我们控制。

在写作中倾注一切

《沿河行》出版后,《泰晤士报文学增刊》曾评论莱恩“专注于现实生活并沉浸其中,一如她的文字所表现出来的热情”。把这句话放在腰封上,可能很多人都会一扫而过,但真的读过作品后,你会忽然理解这句话的含义。莱恩的作品中包含着巨大的信息量,这是很难见到的非虚构写作形式。她始终在关注时代的变化,不管是追寻往昔,还是记录现在。即便是从文本中,我们也能窥见创作过程的一鳞半爪。她如饥似渴地翻阅大量手稿和资料,反复观看纪录片,甚至用自己的脚步去丈量世界。

她呈现出的作品饱含热情,就像是完全掏空了自己的身体。可是,她的创作却没有停歇,你很难想象她是如何抓住了灵感,又是如何用尽最大的努力加以诠释。她带着激情书写那些伟大的作家和作品,莎士比亚的《仲夏夜之梦》、伍尔夫的《海浪》《达洛维太太》、肯尼斯·格雷厄姆的《柳林风声》、苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》……莱恩的解读会让人忍不住想要重新翻阅这些经典作品,或许也正是在这些作品中,莱恩汲取到自己创作所需的养分。

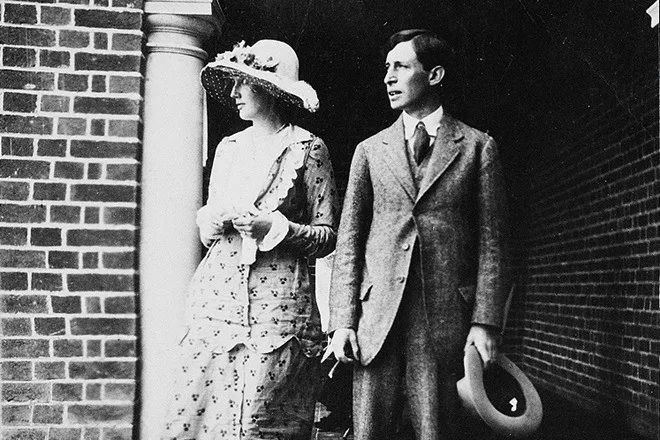

读着她的文字,不管是《沿河行》还是《孤独的城市》,你都会感受到作品中蕴藏的巨大能量,以至于看到奥利维娅·莱恩的照片时,会有一丝的震惊。就是照片中那个随性、看似柔弱的人,写出了如此有分量、有爆发力的作品。面对世界时,她永远诚实而热烈,一如她面对自己的创作和爱情。

点击

阅读原文

购买

《孤独的城市》和《沿河行》

哦!

▼

点击这里购买《孤独的城市》和《沿河行》