本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看中国历史上的两次建筑技术升级?

中国古代建筑向来以木质结构为主体,除了城墙外极少有规模宏大的砖石建筑。

这一点被不少人视作自然形成的文化特色,甚至有人煞有其事地将之解释为古人不需要大型砖石建筑。

但实际情况并非如此。

中国古代之所以缺少高大的砖石建筑,

主要还是由于技术缺失导致的!

巴黎圣母院的不坏金身

顶层失火的巴黎圣母院

2019年4月15日,巴黎圣母院突然起火。

用于维修的木质脚手架和教堂的木质屋顶一起被引燃,几乎把原本突起的部分烧成了平地。所幸圣母院的主体结构是石料,木材燃烧并未对其造成致命损伤。

火灾发生后,全世界都在关注巴黎圣母院的受损情况。因为这座拥有800多年历史的教堂,不仅代表着欧洲中世纪艺术和文化,同时也是人类建筑技术的象征。

在没有钢筋混凝土的 13 世纪,欧洲人已利用复杂的建筑技术,完成这样一座高达 35 米的庞然大物。

其背后蕴藏的智慧令人赞叹!

火灾过后 巴黎圣母院的主体依然完好

不过,像巴黎圣母院这样宏伟的砖石建筑也并非只存在于欧洲。

东方的中东和印度也都有类似规模的砖石结构建筑。只有东亚相对例外,中国传统建筑很少有砖石建筑的身影。

很多人将这种差异解释为环境选择。举得中国古代的木构建筑为主氛围,乃是古人基于平原多树少石环境才发展出来了的自然选择。

这种观点或许有一定道理,但却忽略了砖石建筑的实用价值。

况且和多数人想象不同,中国古人对砖石建筑一直都有需求。

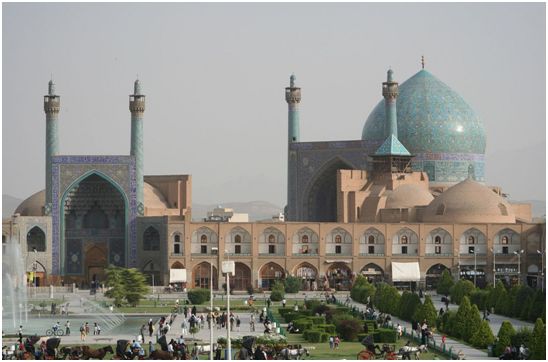

伊朗伊斯法罕的伊玛目清真寺 落成于1638年

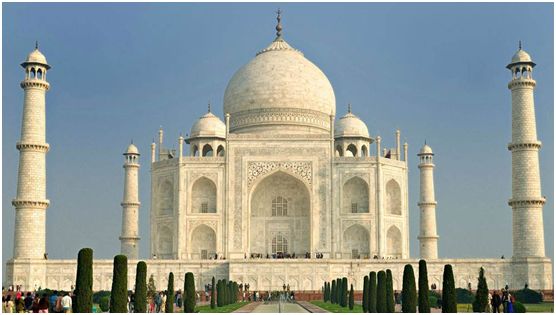

印度阿格拉的泰姬陵 完工于 1653 年

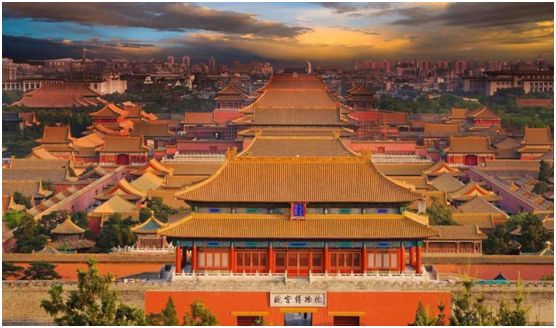

大名鼎鼎的紫禁城 完工于1420年

毫不显眼的古中国砖石建筑

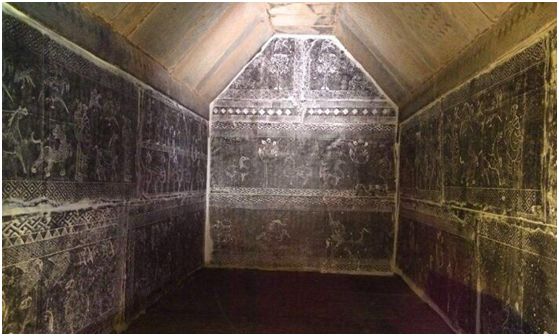

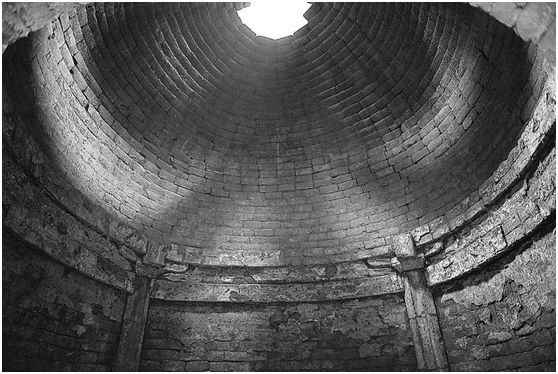

1985年在洛阳出土的西汉中晚期砖石墓

早在西汉中晚期,中国就出现了粗糙的拱券技术,

并能利用砖石材料搭建没有木梁的地下墓穴。说明砖石建筑技术在2000年前就已经有了市场和相关运用。

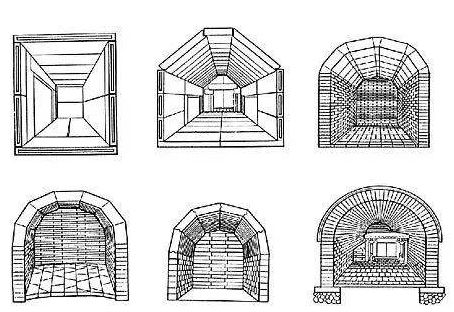

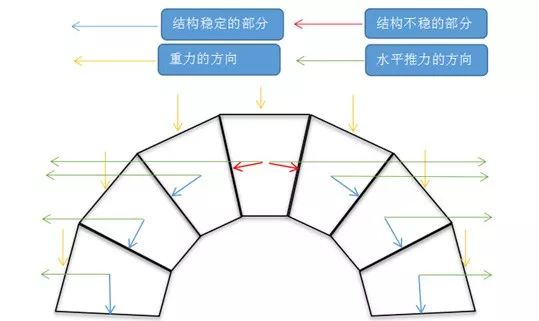

所谓拱券,指的是将建筑材料拼搭为圆弧形。

这种结构可以把顶部建材的垂直压力,转化为施加在两端墙壁上的侧向压力。即便没有支撑屋顶的横梁,拱券也能形成封闭的室内效果。因为砖石的承压能力远超木材,所以多数拱券都采用砖石为原料。

典型的几种古典

拱券

样式

王莽时期的洛阳金谷园壁画墓

到了东汉时期,中国工匠掌握了更加精准的拱券技术。

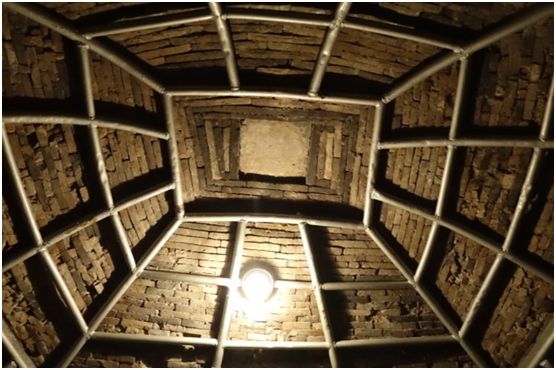

不但能修建规整的圆弧拱,还能利用拱券之间的相互交叉,修建类似于穹顶的结构。在当时的岭南一带,甚至出现了带球形穹顶的墓室。

此后,一直到南北朝后期,北方地区又出现了带“橄榄顶”的墓室。

这种穹顶的整体结构更接近橄榄球,其承重效果好于球体,可以说是一种比较完善的穹顶。

甘肃武威市东汉时期 雷台汉墓的穹顶

南京江宁市三国东吴大墓的穹顶

不过,元朝以前都没有发现有将“穹顶”技术应用于地面建筑。

中国工匠在需要“无梁建筑”时,似乎更偏爱“叠涩拱”结构。

所谓叠涩,就是把砖石材料一层层水平堆叠。

每层都向内收拢,最终在顶部合并为一个“假券”。叠涩结构比拱券结构更原始,也更节约建材,但缺点同样非常明显。叠涩结构受到的剪切力比拱券结构大很多,而砖石的抗剪能力弱,所以叠涩结构的跨度比较小。

河北出土的 北齐湾漳北朝大墓就有半球穹顶

河北保定的 曲阳县唐代田庄大墓

第一道技术难关--大跨度拱券

唐朝田庄大墓的内部结构

中国工匠在修建地面建筑时之所以偏爱叠涩结构,第一个原因是缺少“大跨度拱券”技术。

正常情况下,地面建筑对采光都有一定的要求,如果修建成砖石墓室的形式,采光效果将接近于 0 。要避免采光不足,必须先用大跨度拱券把屋顶抬高,再利用拱券腾出的立面空间增加采光窗口。例如,古罗马时代修建的“马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡”,就直接把“筒形拱券”当成了一部分“屋顶”。

但中国工匠在相当长的时期里,一直处理不好大跨度正圆拱问题。

因为正圆拱越接近拱顶,侧向压力越接近 0 度。这就使得正圆拱的“拱顶”部分比较脆弱。当正圆拱的跨度增大时,侧向压力接近 0 度的部分也会随之增加。例如,北宋时期修建的“福寿沟”,就有一段跨度较大的正圆拱地下水道。为了加固结构,不得不在拱顶附近增加支撑用的立柱。

北宋时期修建的 福寿沟

以古代的技术水平,要解决“正圆拱”的问题只有两个选择:

首先是使用体积更大、质量更好的建材。

古罗马时出现的大跨度正圆拱,就是用优良的巨型石材修建的。这些拱券能负担惊人的重量,拥有极佳的建筑强度。

罗马的马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡 完工于 312 年

完工于6世纪晚期的 赵州桥

中国当然也有类似的例子。

隋朝大业年间修建的赵州桥就是一段正圆的“圆弧”。

其拱券的净跨度长达 37.02 米,使用的建材也是大型石料。但水面上的石拱桥和地面上的大型砖石建筑,在施工方面有很大的不同。石拱桥的起始高度往往比河岸更矮,拱券中央上翘的部分相对河岸最多只有几米高,所以石料的搬运难度比较低。但在地面建造大型砖石建筑,经常要修建十几米,甚至几十米的高度。因此施工者还必须使用起重机技术,才能把几吨重的大型石材运往高处。

很不幸,起重机恰恰是中国古代欠缺的关键工具。

所以,古代中国工匠在修建地面上的大型砖石建筑时,更喜欢强度偏低的小块石材或砖材。

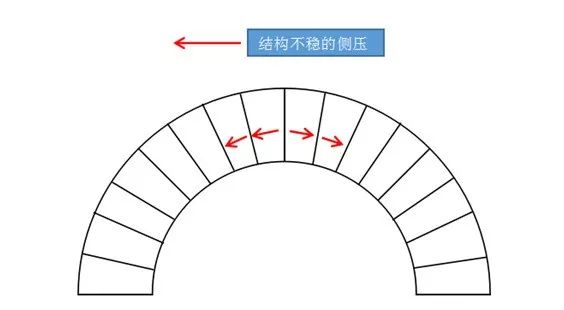

另一个方案则是增加拱券的“高跨比”,使其大于 0.5 。

这样一来,就可以增加侧向压力的角度,提高拱券的结构强度。

但大高跨比拱券和正圆拱的测绘方式也存在很大差异。

因为正圆周长上每一点到圆心的距离都是相等的。所以正圆拱上每一块楔形建材的规格也必须相同。利用简单的正圆几何,我们很容易计算出正圆拱的各项数据。然而在大高跨比拱券方面,其周长上每一个点到圆心的距离都不相等。要确定椭圆拱和楔形建材的具体形状,必须研究全新的测绘方法。

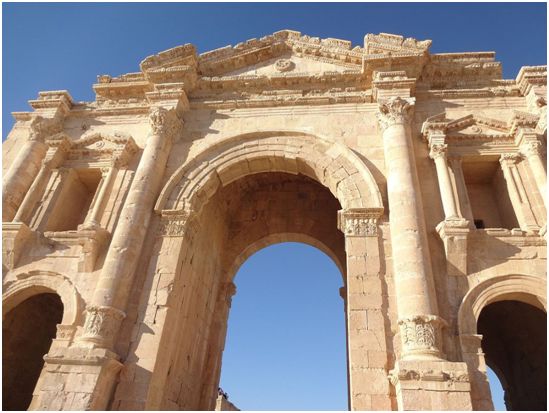

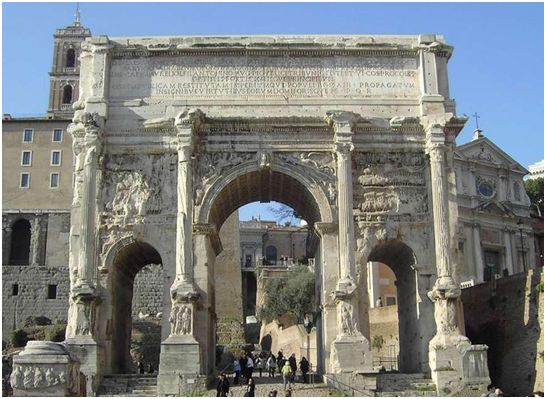

约旦的 哈德良拱门 修建于129年

古罗马广场上的塞维鲁凯旋门 修建于203年

非常遗憾,元朝以前的中国工匠一直都没有掌握关于大高跨比拱券的测绘技术。

当拱券跨度较小时,只需要加工少量建材。所以凭借视觉和经验,中国工匠尚能修建出勉强合格的椭圆拱。一旦要修建大跨度椭圆拱,就会涉及到海量的材料加工。仅凭视觉和经验也无法奏效。

由于无法修建大高跨比拱券,元朝以前的多数中国城市只能用木梁为支撑,修建矩形城门。

少数城门采用了砖石拱,但因为是正圆拱,所以跨度还是很小。

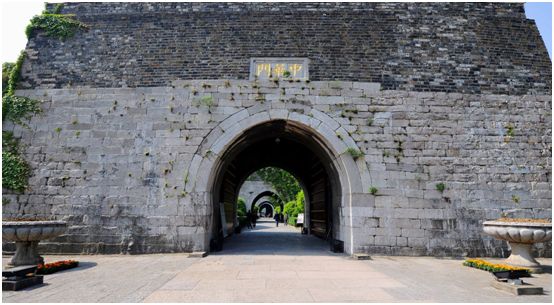

一直到元代后期,中国才出现了最早的大跨度椭圆拱。

这显然和当时的大量西域色目工匠东来,以及《几何原本》的首次传入有千丝万缕的联系。

相比陆上建筑 在水面的桥梁建造

拱券更容易

今人复原的古罗马起重机

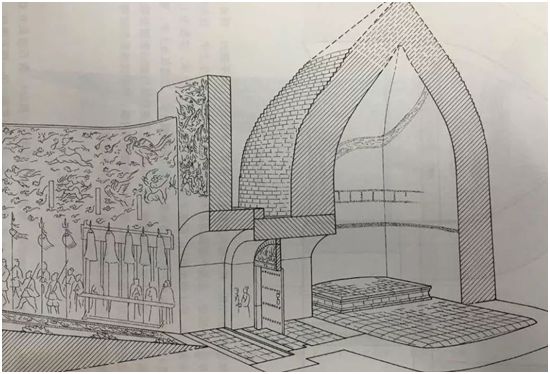

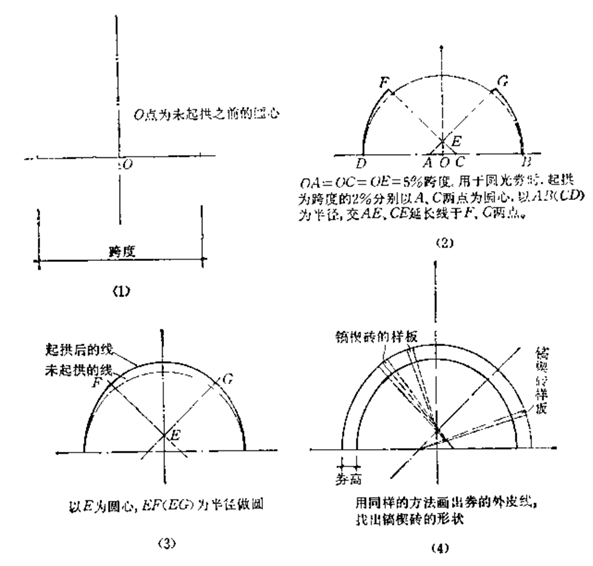

元朝工匠之所以能修建大跨度椭圆拱,也和三心拱技术的出现密切相关。

这种技术不仅可以绘制高跨比大于 0.5 的近似“椭圆拱”,还能计算出椭圆拱上每一块楔形建材的形状。这种技术对之后的明朝建筑产生了巨大影响。南京、北京和西安等城市的城门,以及皇帝与藩王的陵墓,都采用了三心拱技术。在此基础上,明朝工匠还修建了中国最早的房屋式筒拱建筑--灵谷寺无梁殿。

到了西方传教士大量涌入的明朝后期,又出现了把“筒拱”抬高的新式结构。

这种结构的内部空间更高,规模也显得更宏伟。山西五台山的显通寺无梁殿就是其中典型。

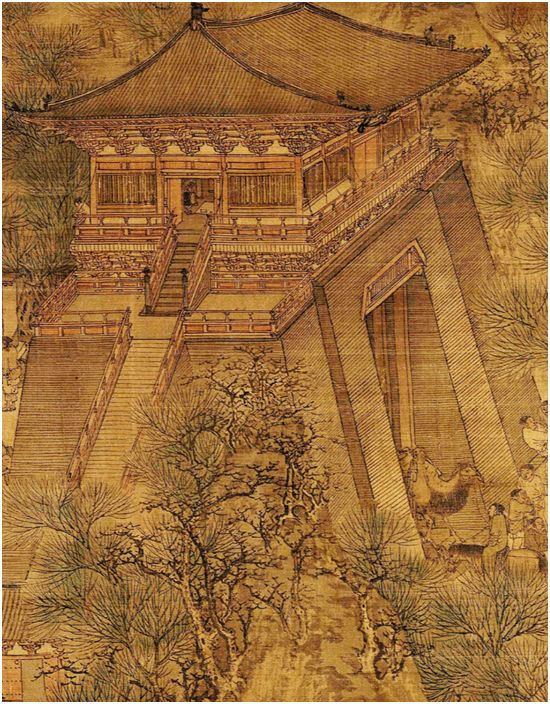

清明上河图中 的宋朝木梁城门

“三心拱”的测绘过程

杭州的凤山水城门 修建时间约在14世纪的元朝后期

完工于公元 1375 年的 南京中华门

第二道技术难关--穹顶基座

明朝纯砖石结构的 空心敌台

不过,建筑直接使用筒拱做房顶,在采光方面还是不够完美的。

因为这类建筑只能在筒拱的两端和下方开拱,而且空间不能太宽。否则支撑筒拱的承重墙会被巨大的侧推力挤垮。这也导致该类建筑的采光不足,太阳位置的变化会严重影响室内的照明度。前文提到的灵谷寺无梁殿和显通寺无梁殿,在采光方面都存在明显的瑕疵。

古罗马人为了解决这个问题,发明了“十字拱”。

这种结构可以把拱券产生的侧推力集中在四根基柱上,节省了承重墙,也大幅度提高了采光效果。

中国一直没有出现过 十字拱结构

另一个思路是采用“半球穹窿”作为屋顶。

让下方的承重拱形成一个多边形结构,把屋顶抬高。这样一来,就可以在建筑的多个方向上开出拱窗。

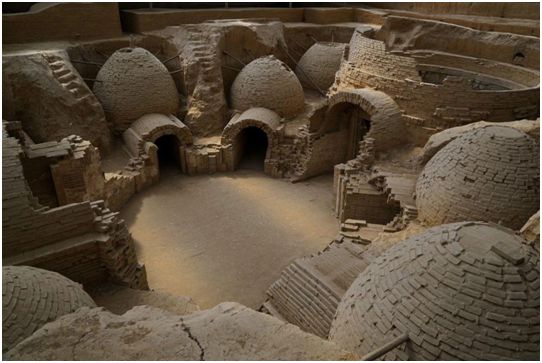

到明朝晚期,特别是16-17世纪间的万历时期,中国又诞生了一批圆顶无梁殿。

只用四处支柱就能撑起圆顶,拥有不错的采光效果。这种建筑的外观多数被修饰成“砖木建筑”,但实际上并没有使用木材,也是货真价实的砖石圆顶建筑。

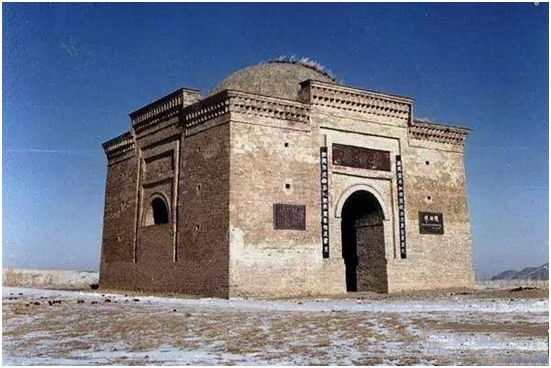

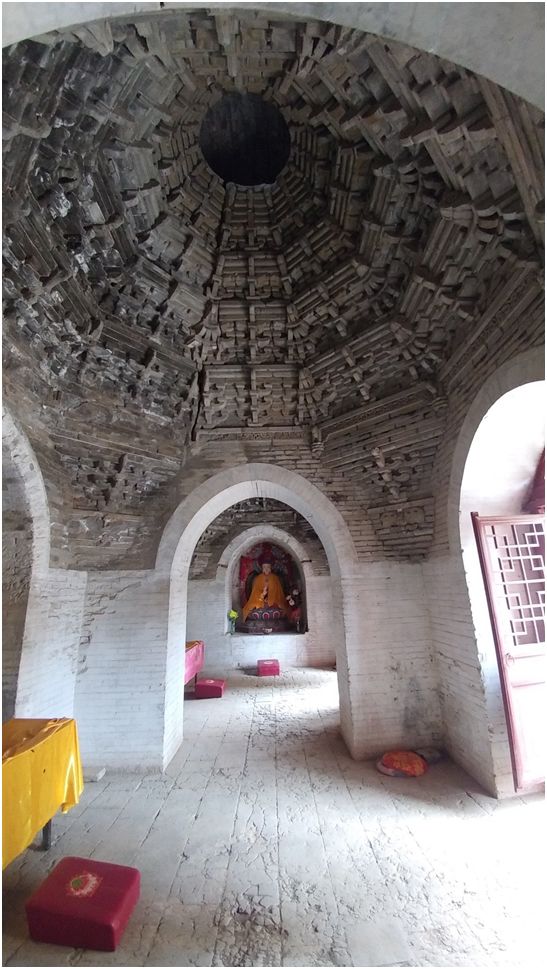

元朝的著名砖石建筑梳妆楼 采用的就是这个思路

山西永济的万固寺无梁殿 完工于1594年

但无论是元代的梳妆楼还是明代的圆顶无梁殿,其建筑规模和欧洲同类建筑都有很大差距。

这种差距的形成,除了一部分材料因素外,主要和圆顶基座的“转角”结构有关。

随着圆顶穹窿的规模越来越大,它的水平推力也会越来越强。

要对抗这种推力,就必须加强承重墙的厚度,减少承重拱的宽度。梳妆楼在四角采用了“内角拱”结构。受制于穹顶侧推力的影响,穹顶下方的拱券跨度不能太宽,圆顶的规模也就受到了限制。个别明朝建筑,例如峨眉山的万年寺无梁殿,也采用了类似于拱券的形式来处理转角结构。