点击上面“

凯迪感悟生活

”署名,加关注。每日一文,提供客观的时政财经和史实真相评述。为避免前次封号丢失几万读者遗憾,建备用号“沪上感悟生活”,搜“

shsp_999

”加关注。

多年前,中国第二次世界大战史学会在重庆举行了一次年会,我作为应邀列席参加者,在小组讨论中讲到了对中美合作所的评价问题,介绍了中美合作所在二次世界大战中作为反法西斯盟国的跨国军事情报合作机构作出的贡献和后来被歪曲丑化为“法西斯集中营”的情况。听了我的发言,几个来自军事院校的学者面色沉重地表示:相信你说的史实都是真的,但感情上接受不了,因为我们都是读《红岩》长大的。

这个表态让我惊讶,用今天的话来说也让我“无语”(作为历史学者看待历史不从史实出发而从感情出发,而且是一部小说培养出来的感情),这也使我看到了长期以来一些为政治需要服务的文艺宣传所产生的恶劣影响之深。

对中美合作所历史真相的歪曲宣传,是从国民党政权逃离重庆之后就开始的。据我所知,最早把重庆渣滓洞看守所称为“中美合作所集中营”的,是1949年初从渣滓洞保释出来的当年的“进步青年”杨益言,他在解放军接管重庆后写了《我从集中营出来——磁器口集中营生活回忆》,以“杨祖之”笔名在重庆《国民公报》副刊12月5日至16日连载。把渣滓洞与“中美合作所”联系起来并称之为集中营,这是杨益言的一个“创造”,因为当时从渣滓洞、白公馆两个看守所生还的脱险志士(不论是保释出来的还是在大屠杀之夜冒险逃脱的)所写的回忆文章,都没有这样的提法。但是杨益言的这个说法符合当时反美宣传的需要,立即得到重视,并且在1950年1月中旬由罗广斌主持编印(杨益言参与校对)纪念烈士大会特刊时,赫然进入了刊名:《如此中美特种技术合作所——蒋美特务重庆大屠杀之血录》(在朝鲜战争开始后,随着反美宣传的升级,“蒋美特务”的提法又变成了“美蒋特务”)。此后,因罗广斌、刘德彬、杨益言合写的《在烈火中永生》成为畅销书,所谓“中美合作所集中营”的说法进一步深入人心,成为一种“普遍认识”。当时共青团中央是把《在烈火中永生》作为“革命回忆录”向全体青少年推荐阅读的。可是,事实上《在烈火中永生》并非回忆录,而是罗、刘、杨三位共青团干部出于向青少年宣传革命烈士事迹的需要,为向建国十周年献礼而创作的一部文学作品中的部分片断。这部文学作品后来经过反复修改,书名曾定为《锢禁的世界》、《禁锢的世界》,始终觉得不理想,临正式出版印刷时才定名为《红岩》。

从《在烈火中永生》到小说《红岩》,再到根据《红岩》改编的电影《烈火中永生》、歌剧《江姐》,这些文艺作品都把中美合作所写成了一个专门镇压共产党人的法西斯集中营,一个“杀人魔窟”。这比后来的“戏说历史”更加可怕,因为它不是“戏说”而是严肃的“正说”,这就使得许多人(几乎是整整一代青少年以及他们的父辈)都被灌输了错误的历史知识:反法西斯的盟国军事情报机构被说成了法西斯集中营。白说成了黑。

了解这一段历史就可以知道,要从史实上澄清真相,恢复中美合作所历史的本来面目,需要做多么艰苦的工作。

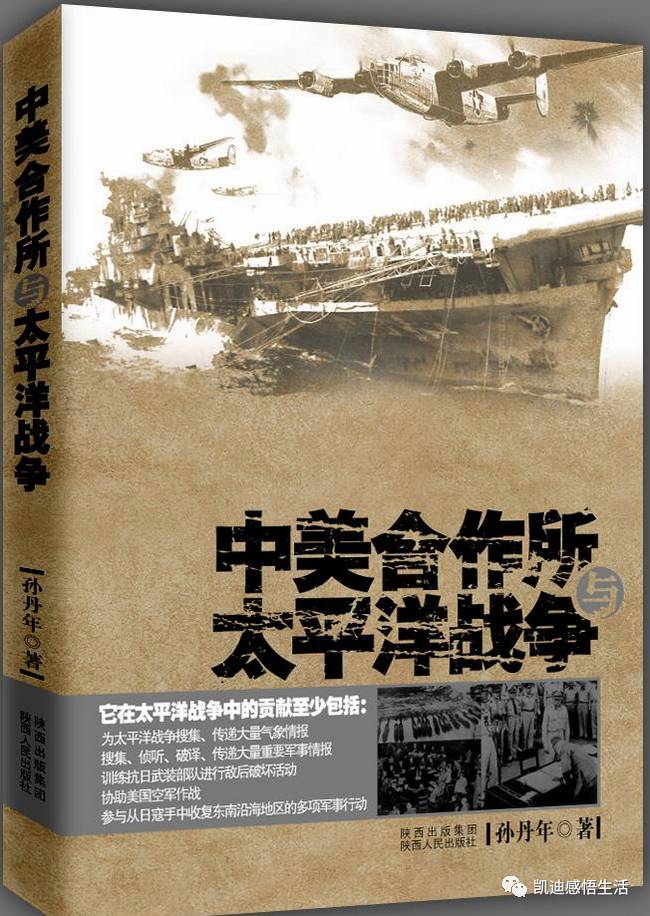

孙丹年的这本书,就承担着这样的重任。令人欣喜的是,孙丹年把这个任务完成得很好。因为她是完成这一任务的最佳人选:她曾任歌乐山烈士陵园编研室主任,不但了解整个歌乐山烈士陵园所有烈士的情况及其相关的历史(包括原渣滓洞、白公馆两个看守所及受到牵连的中美合作所的历史),还认真查阅了相关的大量资料,特别是烈士陵园所收存的B类(敌特)档案,在那些几乎无人问津的“故纸堆”中潜心进行了长时间的反复阅读,作了大量的笔记,从而把自己的研究成果建立在坚实的史实基础上。

我是在为党史期刊《红岩春秋》做编辑时认识孙丹年的。她那时正在歌乐山烈士陵园从事编研工作,给我们写了不少稿件,是我们杂志所收到的来稿中质量上乘的,基本上是每稿必用。她的稿件文思清晰,文笔清丽,一手钢笔字也很漂亮(九十年代初还没开始用电脑写作),而且,她总是能从一些早已被人们写过不知多少遍的老题材中找到新的角度,发掘出新的细节,加上新的思考,写出新意来。