近日,“中共广东第十二次代表大会”给广州南沙、深圳前海和珠海横琴三个新区赋予了新的定位。

报告的原文是:

对标国际一流城市,把南沙建设成承载门户枢纽功能的广州城市副中心,把前海、横琴建设成粤港澳深度合作示范区和城市新中心。

这个新定位引起了各方猜测。有多家自媒体认为,这种表述方式意味着前海、横琴的地位有所上升,南沙似乎有所下降。

因为前海和横琴的定位,都突出了“粤港澳深度合作示范区”,而南沙则没有这个头衔,只是广州的副中心。

其实,这完全是一个误读。

“粤港澳大湾区”的确是今年一个非常重要的概念,而且极有可能成为

7

月

1

日香港回归

20

周年的时候,中央送给香港的一个厚礼。目前,有关方面正在抓紧制定“粤港澳大湾区”计划。

在这种背景下,南沙的定位里没有跟“大湾区”套近乎的词句,的确惹人遐想。

对此,我的看法是:

南沙的定位里包含了“粤港澳深度合作示范区”的内容,只不过因为广东省委有意给南沙增加更多的功能,而定位的表述又不能太长、太累赘,所以只突出了“承载门户枢纽功能的广州城市副中心”的概念。

换句话说,南沙既是“粤港澳深度合作示范区”,又是“承载门户枢纽功能的广州城市副中心”。

而且,胡春华书记报告的原文里,“对标国际一流城市”是同时涵盖三个功能区的,南沙排在前海和横琴的前面。

有一个重要的事实,也能证明这一点:香港特首梁振英此前曾就“粤港澳大湾区”的规划,考察了珠三角多个城市,第一站就是南沙。

所以,至少在广东省和香港官方的意识里,南沙被放在了粤港澳合作的重要地位。

而且,此次广东省党代会关于南沙的表述里,除了“广州城市副中心”,前面还有一个定语——承载门户枢纽功能。

这个门户枢纽只是广州的吗?当然不,而应该是整个广东省的。如果仅仅是广州的门户枢纽,还用广东省委来给它背书吗?

关于这一点,从南沙的各种交通规划就可以看出来。在深茂铁路、深中通道等多个重大项目里,南沙都显得比深圳还要强势。

南沙要建成“广州副中心”,是在

2016

年

8

月的

“广州市委十届九次全会”上提出来的。此次省党代会,对此给予了认可。由此,南沙的“门户枢纽功能”已经上升为广东省的战略。所以,南沙的地位事实上获得了提升。

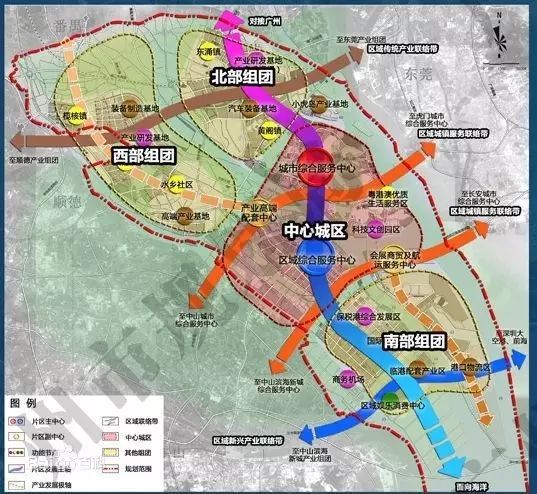

上图:南沙新区规划。

至于未来南沙、前海、横琴谁更重要,说实话,不仅仅由广东省说了算,还要看中央的意图,以及市场竞争的结果。

从功能定位上看,在中央眼中,前海主要突出深港金融合作、金融创新的功能,所以是金融中心。后来,深圳又把大铲湾

1.4

平方公里的土地给了腾讯作为新总部,以安置这个亚洲第一大市值的企业。再加上前海背靠深圳南山区,南山区本来就是中国的硅谷,拥有

130

多家上市企业,其中多是科技类企业,所以前海又将成为重要的科创中心。

而南沙,则是一个功能相对综合的区域,产业涉及商贸、科技、教育、航运物流、信息会展以及高端临港工业和海洋产业。

从产业定位上看,前海显然级别更高,更精准。

由于跟深圳核心区连成一片,前海也更成熟。南沙距离广州原核心区有

50

公里,类似天津滨海新区和市区的关系;前海跟深圳的关系,类似浦东跟上海的关系。

应该说,广州、广东省把南沙定位为广州副中心,是非常明智的决策。

此前,广州有点四处出击,虽然重点放在南进上,但东进、北上的态势同样存在。突出南沙地位之后,有利于集中广州有限的资源,跟深圳、香港、东莞、中山等城市形成合力。

南沙的南端头距离深圳机场北

CBD

,只有

10

公里,隔着珠江口相望。

也就是说,当南沙成为广州副中心之后,深圳和广州事实上成为“手牵手”的好基友,而不再是相隔

100

公里对视、竞争的两个城市了。

在“粤港澳大湾区”建设中,南沙、虎门、深圳机场、前海、深圳湾、香港,事实上成为一个非常短、资源非常集中的黄金发展轴。

在地铁、高铁、高速公路的连接下,几乎接近于同城化。在这样的情况下,大家你中有我,我中有你,有竞争更有合作,未来将实现真正的融合。

在南沙建设“广州副中心”的最大作用,是把广深的竞争关系变成了邻居关系、合作关系,这是珠三角近年来发展态势上最大的变化。

所以,

2017

年应该是广东经济、珠三角经济的一个转折点。在过去

6

年(

2010

年到

2016

年)的发展中,珠三角三大组团的增长态势是深莞惠第一,珠中江第二,广佛肇第三。广东的增长中心,事实上转移到了深莞惠。具体见下面图表:

珠三角

9

城市增长情况(

2010-2016

)

|

城市

|

资金

|

人口

|

财政

|

GDP

|

|

深圳

|

193%

|

47%

|

183%

|

105%

|

|

惠州

|

138%

|

33%

|

176%

|

97%

|

|

珠海

|

123%

|

23%

|

134%

|

85%

|

|

广州

|

98%

|

17%

|

60%

|

85%

|

|

东莞

|

94%

|

34%

|

96%

|

61%

|

|

肇庆

|

90%

|