舍斯托夫也认可“当代思想归功于亚里士多德”这一论调。无论是舍斯托夫身处的二十世纪还是当下,这一论调得以成立的基础似乎一直未变——人类依然在农业收缩和手艺消失的隐形传统中行进;消失本身已经成为一种隐现的传统,在这一传统之中,物性及其衍变始终处于焦点地位。物质成为了现代性的一个重要质素(甚至是核心质素),但人类似乎对自己辛勤耕耘之后的收获心有余悸;这无法引咎于现代性,但现代性似乎也对于承担此一罪责(如果物化因某种缘由被视为恶的话)保持了可疑的缄默姿态。如果现代性对于物质的重新发现起到了不可避免的推波助澜之作用,那么作为结果的似乎是物质的可能性,而非未知性;也即,物质是透明的,而非模糊,其所指呈的不是知,而是无知。有趣的是,亚里士多德也将物质定义为某种潜在(dinamei on)。想想“冰山一角”这个词组,其寓意显而易见。

这种关于物质的可能性之说不仅应和了科学技术史的前进,也逐渐渗入到了意识范畴;或者,更精确地说,物质的潜在性为所有的非自然提供了一种自然解惑。舍斯托夫更直接,他说:“物质乃是人们可以从中创造出并且仍在创造着非同寻常事物的虚无。”这让人难以接受,但也不难消化——让我们把注意力从物性挪到诗性上面来。

与魔咒、秘密相同,诗的力量源于潜在性,而非自明性。一个通识必须被重提:一个人可以借助阅读训练和生活经验来无限地接近诗的本质,但跨过门槛的那点力量(我称其为“临门的一脚”)——这力量微乎其微,以至于只有极少数技艺的修炼者才能有所体认,甚至,它被世人不耐烦地通约、简化为神秘——毫无疑问地源自于天赋。“写诗是需要天赋的”,严彬不止一次念叨,他或许因此感到过力不从心,但更多的时候这种重复是一个诗人出于本能的自我检视,一种源自野心和担当的反诘。看看,究竟有多少人趾高气昂地徘徊于诗门之外,向远处的人招手呢?

当然,亚里士多德的思维不提供唯一的法则,它也开启了寻找另一种真理的旅程;所谓“物性从来各一家”,似乎也在提示着真理本身就是殊途同归。沿着这一简化的自然的思维前行,我们会得到物性在时尚包裹下的无限秘密。物质的潜在性(当然也首先意味着其潜在的存在性)是在说诗性的某种物性?或许,它只是对物性的纠正和调理?又或许,它是沿着物性的既有道路对物性的裂口予以填充、修复?总之,物性也是敞开的,它欢迎来自善意的误解和拖累。

现代社会,物性的伸张对于一个人的意识会造成什么呢?病态!福柯对此已做过论述。似乎,没有一个有健全理性的人是拒绝体认自我的病态的。在题为《精神病变日记》的诗写中,严彬写道:“我开始成为一个真正的病人/像个完整的病人,轻轻走路”。这种对病态的体认会对日常生活形成某种有意识的反拨和矫正,使得一个人具备了局外人的姿态,这种姿态是相对于旁人的,也是相对于自我的——

“和妻子说出今天的故事/她也开始放慢半拍……看不懂你玩的桌球游戏了/也不要紧吧/在病床上看到银河烟波浩渺/熟悉的人都在眼前”

“……父亲看电视/弟弟堆积木/我吃完了药//晚上八点钟/二十年前我们一起/做作业”

不难发现,病态同样对时间形成了反制,为精神的出逃和逍遥提供了空间。在物性被发掘的时代,疾病不再是可祛除的,而只是可消制的;换言之,不再是物理的,而是精神的。这加剧了社会结构的相互排斥和隔离。放逐、禁闭、隔离……理性终于在胜利的道路上节节败退了;诗写不得不重新面对一个现代的安谧的病态世界的建立,静默与独白成为了语言的常态。

严彬诗集《献给好人的鸣奏曲》

在现代与古典之间有一道伴随着历史理性而产生的深渊,传统在现代困境中依然可视、可听,但不可触摸;现代性棱镜透视下的传统与博物馆的文物一样,充满情感诱惑却拒绝理智介入,某种程度上,它甚至拒绝一切精神形式的考古。我们普遍地不再认为思想的流离和割裂状态是致命的,只是因为我们从来就置身于信念的门槛之外。此时,一种精神的内生长成为了趋势——当恻隐时自然恻隐,当羞恶时自然羞恶。

在诗学视野之内,现代精神关怀下对古典审美旨趣的修复一方面沉溺于荒诞,另一方面基于诗人的激情本能在寻求一种平衡。一个不得不重视的现象是:伟大的信念颠覆者最后都选择了向传统妥协——尼采通过宣布“上帝已死”终结了古典形而上学,但回归于古希腊的狄奥尼索斯精神;加缪直面荒诞,最后又返回到了“南方精神”——一种以节制和欢愉为原则的斯多葛信念。严彬对现代性的自觉使得他对古老传统保留了某种姿态,但这一姿态事实上转嫁到了更切实、更有把握的故往追溯中,比如对众生相的描绘,经由此,他对故乡和记忆展开重述,进而进行自我的身份认证。

现代人的平庸表现为佯狂的激情,他们不再有沉思的能力;他们的反叛基于麻木的顺从,他们的高尚源于隐秘的卑琐。想想吧,在北京街头,严彬能看见的完全可以在我们的经验中得以揣测——肚子开路的男人和裙摆断后的女人,学生装的妓女和学者样的官员,以及他们的熟客:乞丐和狗……

“今天早上,八点五十五分/一个老人在十三号楼底认真地/给他的狗擦眼泪/狗是灰色的,七八岁/像他年幼的孙子/聪明,却不大漂亮//阳光照在他们身上/宽容的笔画越来越多”

在《写给头镇的诗》中,他开始就强调“头镇的小事物”,而后他按照记忆的自然方式罗列出“长平街上的小痞子”、“把孩子生在乡下的陈小花”、“被我偷看过生殖器的严小桃”,并借以勾勒出小镇的市民生活,宵夜,赶集,等等日常景象。在诗的结尾,他赋之以最平凡的人间生活:“如今我们生活在头镇,这里没有一个大人物/几条狗在傍晚叫着,几只鸡在早上打鸣/我在这里育有一子一女,在门前挖了一口新池塘”;记忆滋生于日常,故往根植于当下,众生相归结于我——

“爱情像洋葱长出水仙,又从/水仙长成一小盘枯萎的叶子/你看着它哭泣时,太阳/照着你弯曲的身体上一把刀的影子”(《太阳照在世界上》)

在对阳光下众生相的反复书写中,严彬努力在构建一种自我的专注和悲伤,这种写作的结果是生活细节的不断溢出和扩散,直至写作者本身被纳入细节,成为众生相必不可少的一部分;由此,自我的身份得以在某种私密的传统和背景中获得认证。事实上,对象即身份;在海德格尔那里,传统形而上学中的“面对世界存在”可改写为“在世界中存在”;类似地,列维纳斯所谓的“面向他人存在”(vis-a-vis)亦可改写为“在人间存在”。或许,如下所述将是不言自明的,即在信仰问题上,现代人无法与古人一争高下,现代诗学无法抛开古典诗学而一往无前;相反,现代性困境和信仰的缺失迫使我们不得不返回古典来寻求庇佑。看看古人:柏拉图羞于自我的囚徒处境,普罗提诺羞于自己的身体,基督徒羞于自身的理性;而我们,我们羞于我们不能成为他们。

此时,唯有卑微的“我”是可见的,“渺小的我”和“我的渺小”构成了严彬对自我身份的认证——

“我太矮了/不能留长头发/我爱摇滚乐/也爱姑娘/我没有高个朋友/衣服总是随便买点……她们一天中的面无表情全都/给我啦/我不可能开心的……我不爱交朋友了/你们不要来找我/数学题我不会做/别人的诗我不懂/我厌倦做哥哥、朋友和老师了/我不再学新东西了……我不再隐藏啦/我的孩子也是小号的/我带她去逛公园/碰到一些人/我们都不认识……是不是很开心/是不是很开心啊…”(《矮》)

在一气呵成的口语叙述中,自我的渺小身份先后经历了肯定——否定——肯定;事实上,这种身份的戏谑式确认背后有一条情感的灰线:个体在现实中的渺小——个体与大众的身份冲撞——渺小本身的代际传承和同代感染。而在《国王的湖》中,他完成自我身份的精神化确认后写道:“我的脚步比叹息还轻/回来时没有惊动任何人”。毫无疑问,信仰的基础坍塌了,信仰不再是一种信心的指引或是避难的归宿,而是作为另一种记忆存在,一种基于时间稳定性而延续的惯性,一种以形式更替为基本特征的意义填充——信仰本身成了艺术。

在众生相的谱写中,严彬找到的是自己的“矮”和“轻”,事实上,离湘十一年,他已承认了自己的另一个隐含身份(当然也是这个时代大多数人的身份):流浪者——伦理的另类主人——他们怀揣着居住的梦想背井离乡;在更隐秘的层面上,流浪者背负着逐渐消逝的伦理,它已无处安放。

严彬诗集《国王的湖》

真理的秘密全在于狡黠。就像一个诗人总会对一生所爱宣扬:我的爱无需理会。他总是漫无目的地自言自语,但并不是无所期待;他不会像政治一样公然宣扬自己的行为是出于爱和智慧,尽管它确信就是如此;他不会过分地表达自己,以免让自己陷入亚里士多德所说的无教养状态。

现代性语境中,人们普遍倾向于在理性和艺术之间选择后者来作为自我辩护。而在艺术的范畴内,诗人是天生的剧作家,诗写的呓语属性,沉默属性和羞怯属性决定了它在描述和抒发之间自然地游晃,而不是有目的地规划自己的行程——它懂得真理的保全和传达。

诗写中,语言的法则不是澄明,而是遮蔽;或者,不是澄明的澄明,而是遮蔽的澄明。它不拒绝日常化,但指向日常的背后;它不拒绝私密化,但最终是为了示意——语言是一种遮蔽,这一点毫无疑问;在诗中,语言的遮蔽属性被具化为修辞和意识。事实上,语言在诗写中的遮蔽性使得它合乎戏剧的隐含法则——情节跳跃,修辞渲染、寓意生死。

《末代皇帝》直接建立在对同名电影的延伸和改写基础之上。“他给花盆浇完水,从解放布口袋里掏出一块钱/买了张门票,去他的皇宫……”随后,历史现场和想象的交叠,由“一千个仆人的脚步声”的幻觉(生活惯性的一个象征)带给末代皇帝的反而是现实,“他弯下腰去拔草”,镜头的落地式深入带来了戏剧性的转折:管理员的儿子作为旁观者参与了这一过程“他从屏风后面拿出蛐蛐罐//蛐蛐爬了出来/一只又黑又老/故事最多的蛐蛐”。语言戛然而止,布莱希特在《伽利略传》中采用过的技巧再一次显灵——

能指与所指的分离导致了一种寓言的戏剧化实现;亚里士多德式戏剧的有机整体性和整一封闭性让位于蒙太奇结构——它包容矛盾,形式开放;直接指向异化的、支离破碎的现实。

在严彬的诗写中,这种现实有时被布景于“公共餐厅”,有时化作“伦敦”出现,本质上而言,这是严彬体内语言意识的变体呈现。

艺术从精神和物质两个维度测量着人的存在性,但首先是物质的,这决定了艺术无法脱离形式更替来完成自我进化。就诗写而言,语言的相对稳定性决定了其在一定时期内仅能借助精神挖掘来自我进化。严彬不仅接纳了碎片化的世界,也坦然倾心于末日和废墟,借此他培养自己体内的忧郁;如本雅明在分析德国悲剧起源时指出的,忧郁意味着一种思辨,而忧郁沉思意味着“清除对客体世界的最后幻觉,完全用自己的手法,不是在世俗世界上嬉戏地而是在天堂的注视之下严肃地重新发现自身”。在题名为《献给好人的鸣奏曲》的诗集中,严彬毫不顾忌地表达了语言背后的神性指涉。《创世记》中写道,“神看着一切所造的都甚好”(创1:31),而在创世记第一章中一共出现了七个“好”,可见,“好”从神的角度暗示了某种完美期许。事实上,《创世记》中对“好”的运用基于一种人类语言的无力——言辞虚弱处,神性自现。

在清浅的拜物教时代,事物与人各自遵循一套暧昧的法则,但他们也彼此在暗中苟且、互补。诗写的自我疏离如果不是清醒独立的,则意味着一种回避和保护。在语言的蒙太奇旅行中,电影、记忆、街象,甚至是梦,都进入了严彬的诗写——

“把我们通通从小面的上卸下来/我是司机/你是油漆工/她是按摩女郎/他是抽空出来的老总/他是时间充足的公务员/她是一个路过北京的乡下姑娘/她是一个曾经来过的二婚女人/她在车上羞涩着 装作从未来过的样子”(《在王府井教堂》)

“和安娜说晚安的时候/我正在做作业/白狗伏在她的身上/我说:/安娜,晚安吧/夜晚多么迷人//安娜正在做贝壳蛋糕/她解开围裙,搓了搓手/拨开红樱桃的花瓣和我说/‘再见’//那时我的动作开始加快/天鹅的叫声开始变大/我说‘等一等,安娜——’/她已经回到丈夫的床上/她再次和我说‘晚安’/给白狗服下安眠药”(《向女孩和白狗致敬的夜晚》)

这些向内生长的镜头不断从现实生活中剥除遮蔽,直到生活的真相——死亡——出现。无论是哀婉的语气还是悼亡意识,亦或是隐秘的末日气息,都基于陌异经验在表达个体对世界的亲昵。这些在波德莱尔那里得到过呈现,而在严彬的诗写中,我们似乎获得了更加切实的隐喻——生活再一次回到碎片状态,“人们对事物的感性绝望和抽象意义分裂开来,最终实现了对表象的消除,而这正是寓言所指向的”。

无法断言严彬的书写对象,但可以断言的是,诗写并不需要特定的写作对象,哪怕是足够理想的写作对象;诗写唯一要面对的是诗写者本人和端居于他精神中央的颤栗。

这是一个基于耗费的“需要的时代”而非基于生产的“给与的时代” 。过剩的激情和谎言使得语境澄清和身份认定成了幻象,但诗写依然承受着来自道德和星空的检校;此时,个体的精神出轨成为了一种常态:炫目耀眼的理性(赞歌,激情性)和昏暗沉静的理性(挽歌,哀悼性)。时代为诗写提供了主题和风格,但心智无时不在对此作出接纳和反抗;也正是在这种持续不断的抗辩中,诗写完成并遗弃着自己。严彬对此一一做出了回应。

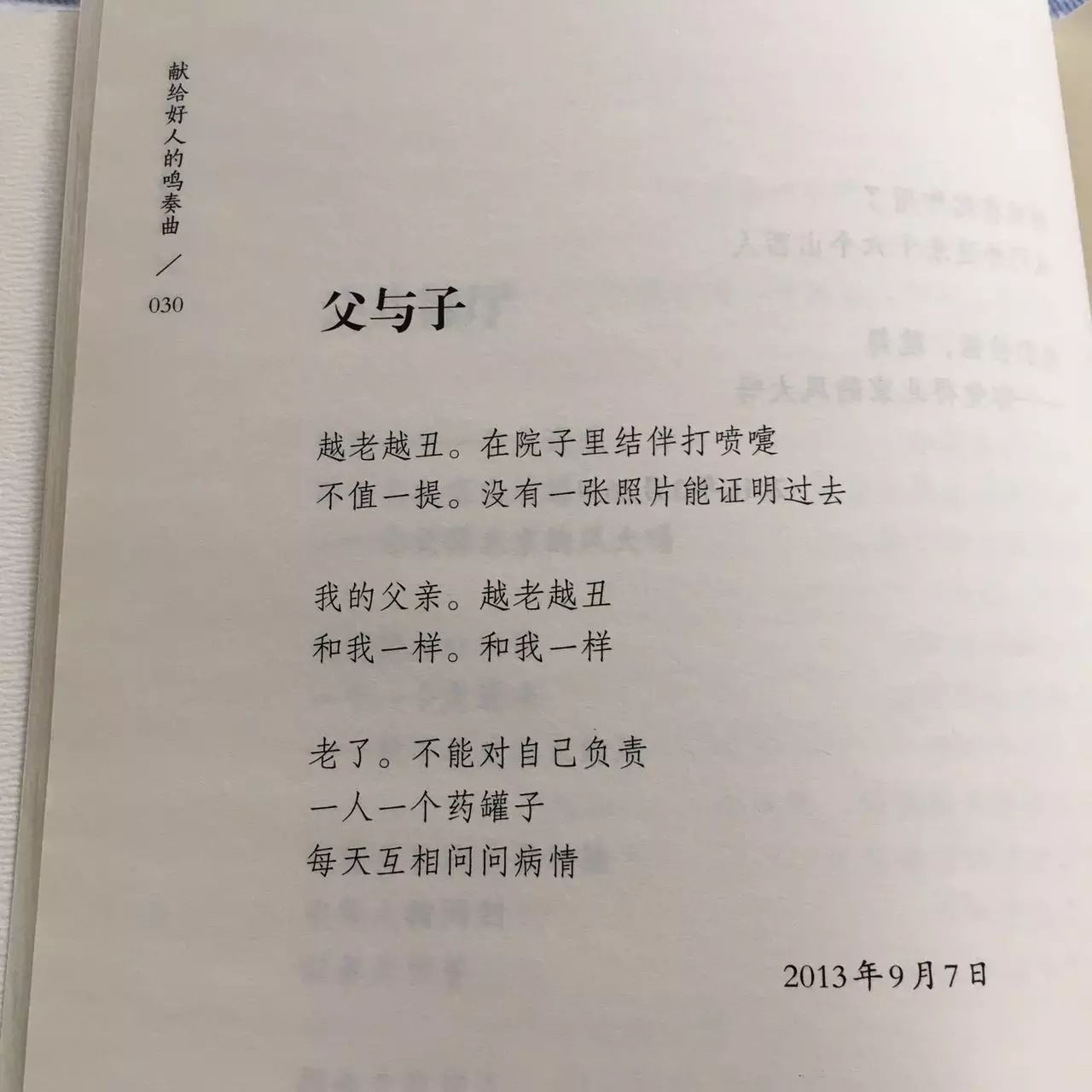

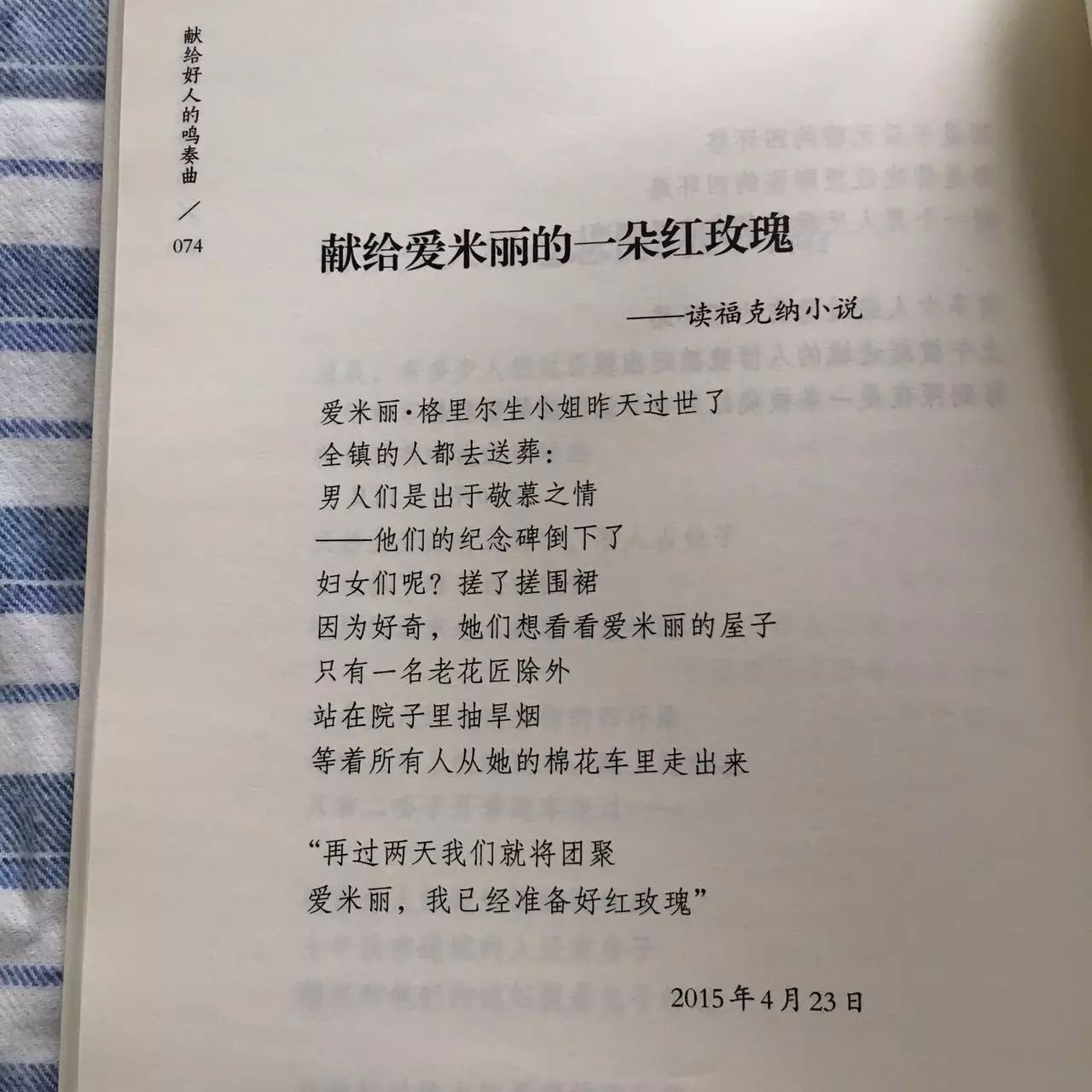

#《献给好人的鸣奏曲》诗集内页#

#长按以上二维码 或点击文末阅读原文 可购买《献给好人的鸣奏曲》#

星期天文学

文字之美

精神之渊

凤凰读书

主编:严彬(微信larfure)

投稿邮箱:[email protected]

长按二维码识别关注