作者简介

周叶斌,向日葵志愿者,在AbbVie从事研发工作。

(一)

在上个世纪,很多医药领域的突破是出现在大众疾病上,比如针对心血管疾病的降脂药以及糖尿病的降糖药。这些疾病的特点是

有一个相对明确的致病机理,开发出来的药物在大部分患者身上都能有效。

但是,不少疾病的异质性程度很高,换句话说这些疾病的

致病机理就是大杂烩

,根本没法做到只用一个药或一个治疗方案来医好所有患者,比如说癌症。

针对大量疾病的异质性,21世纪医学的一个大趋势是

精准医学

,就是我们根据每个病人的特质来制定有针对性的治疗方案,做到真正的

对症下药

。基因检测以及其他分子检测往往是精准医学的入口。

(二)

举例来说,作为儿童中最常见的脑瘤——

髓母细胞瘤

,基因检测与其他分子检验,对这一疾病的细分、治疗方案的选择与预后状况的预测,都有着极为重要的意义。

髓母细胞瘤是小儿较常见的颅内肿瘤,是中枢神经系统恶性程度最高的肿瘤之一,约占儿童颅内肿瘤的25

%

,一半的患者发病年龄

小于6岁

。

目前通过手术、化疗与放疗等治疗手段,髓母细胞瘤的

5年存活率已经达到了75%~85%

。但这只是这类肿瘤的总体情况,细分的各类亚型有着非常不同的预后,对应不同的预后也应采用不同的治疗手段。

早期的髓母细胞瘤诊断只是根据发病年龄、肿瘤切除是否完整以及是否有转移来粗略地分成高危与低危。而现在,随着诊断技术的进步,我们可以

把髓母细胞瘤从分子水平分成四个亚型

:

WNT信号通路激活亚型、SHH信号通路激活亚型、第三亚型以及第四亚型。

每一类亚型对应着不同的基因突变、细胞信号通路异常、组织学特征以及临床表现。这些不同亚型的特征可以参考附表。

附表:髓母细胞瘤的亚型及其特征,改编自Molecularmechanisms and therapeutic targets in pediatric brain tumors,Science signaling,2017。

(三)

我们每个人的身体都是由无数个细胞组成的,这些细胞虽小,但却时刻观察着周遭环境(接受各种信号),并时刻根据环境不同做出调整(转导信号后调节自己的功能)。

髓母细胞瘤起源于尚未完成分化的细胞例如胚胎细胞,而胚胎细胞的一大特点就是可以发育分化成各种不同的细胞,

WNT与SHH恰好是胚胎发育过程中两个极为重要的信号通路。

这两个通路由多个不同的蛋白组成,引导胚胎细胞完成正常的分化。如果胚胎细胞内的WNT或SHH信号通路产生异常,就有可能无法正常发育分化,甚至演变成分裂增殖不受控制的癌细胞。

这些异常目前被认为是WNT与SHH亚型髓母细胞瘤的成因。第三类与第四类亚型还没有确认的统一的细胞信号通路异常,但也有各自独特的分子特征。

那么,知道髓母细胞瘤的亚型以及对应的信号通路异常或分子特征有什么实用价值吗?当然有,这些信息对病人临床治疗,以及今后新疗法的研发都有着很重要的指导意义。

首先,从表格里就可以看到,

每个亚型的预后都不同

。WNT亚型有着最好的预后,而第三类亚型的预后最差。

不同癌细胞转移的概率也非常不同

。这些特点决定了对不同亚型的治疗方法会很不同。

虽然手术、放疗与化疗适用于所有髓母细胞瘤亚型,但针对预后好、无转移的亚型(比如WNT),治疗手段上就要考虑尽量减少放疗或化疗的剂量,避免不必要的副作用。而对转移概率大的亚型,治疗方式上就要考虑更积极地介入。

其次,

随着DNA测序应用的扩展,我们对同一亚型内的细微区别也有了更多的理解,也据此做着治疗手段的微调

。比如近几年科学家发现同是SHH亚型,有些病人有胚系TP53基因突变,这些病人如果采用标准的放疗,容易产生继发性肿瘤。所以根据胚系TP53基因突变情况,同是SHH亚型的病人也该考虑不同的治疗方式。

(四)

我们可以通过一个案例,了解分子诊断在实际的治疗中的作用:

患者是一个4周岁11个月的女孩,因反复呕吐一个月入院检查,头颅核磁提示四脑室内室管膜瘤,转入浙江大学医学院附属儿童医院后,门诊拟“颅内占位性病变”收治于神经外科。

图1:术前磁共振(MRI)图

接受“脑干肿瘤切除术”后,病理结果诊断显示:(后颅窝)胚胎性肿瘤(符合促纤维增生/结节型髓母细胞瘤,WHO IV型)。

术后20天,患者术后病情平稳,恢复良好,为了根据分子分型选择后续治疗方案,对女孩进行了髓母分子分型检测。

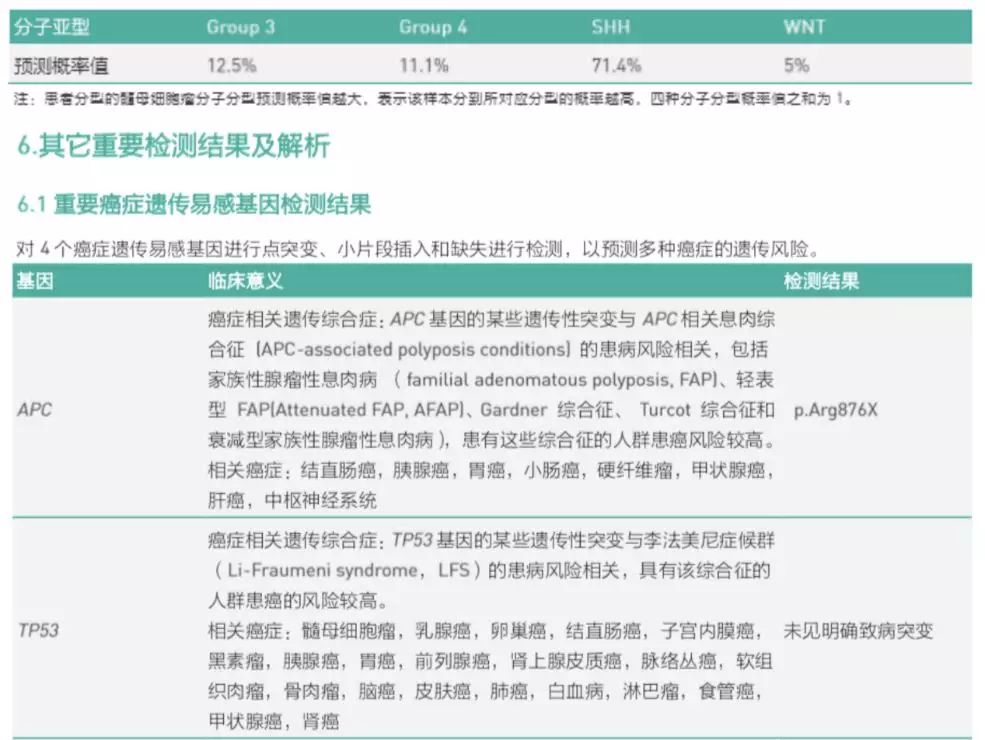

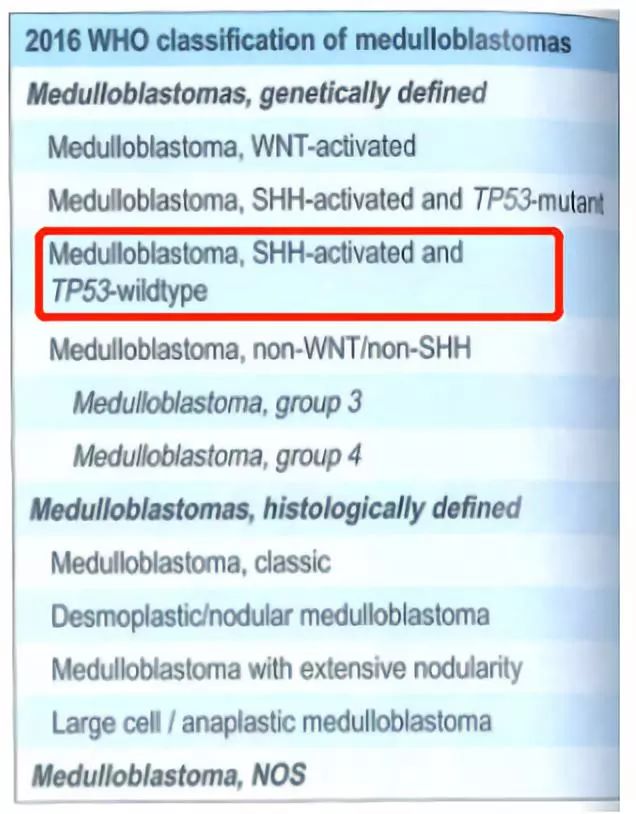

结合WHO中枢神经系统肿瘤分类指南(2016),基因检测结果显示:

患者属于髓母细胞瘤, SHH激活及TP53野生型(如下图2-4)。分子评估其危险等级倾向于标危,需结合临床共同判断文献报道预后的5年中位总生存率为76%,但有APC遗传可能有其他肿瘤发生的风险。

图2: Panel 39基因检测结果

图3: Panel 39基因检测结果

图4:WHO中枢神经系统肿瘤分类指南(2016)

根据基因检测所示肿瘤分型结果,结合患者临床表现,行全脑和全脊髓,瘤区局部加强放疗方案;

后期进行常规维持化疗。

后续半年时间,患者共经过9次化疗。化疗过程中,患者无发热、呕吐、腹痛、抽搐等明显不适,化疗后病情稳定,状态良好,无转移,无复发。

在上面这个案例里,我们可以看到:目前髓母细胞瘤的主要治疗手段仍以手术为主,辅以术后的放疗和化疗。影响MB生存率的主要因素除了一些临床指标:如肿瘤是否播散、残留肿瘤大小、年龄和病理学类型外,

分子分型结果和其他高危分子指标等能够辅助判断预后。

不同分子亚型对放化疗的敏感性不同,通过对分子遗传学的深入研究,可以将患者的危险分层更加细化,协助临床医生制定更加个性化的治疗方案:如增加或减少放疗剂量,调整化疗方案等,有助于提升患儿的预后。

如果说精准医学是一个量体裁衣的过程,

分子诊断就是最初“量体”一步里的关键点。

我们期待在髓母细胞瘤以及其他癌症中,分子诊断和精准医学都能有更多的突破,让每一位病人都能拥有最适合的个性化治疗方案;也希望这类技术可以惠及更多的患者和他们的家庭。

为此,

向日葵儿童公益

联合

泛生子

推出:

向阳而生

儿童髓母细胞瘤分子分型免费检测

公益项目

公益对象:

10岁以内(包含10岁)的小儿髓母细胞瘤患者。

参与方式:

本次参与项目的30名患儿需由公益项目合作医生推荐,不接受个人报名,请有需要的患儿家属向合作医生进行咨询。

项目目标:

以泛生子髓母细胞瘤分子分型产品为依托,对公益对象进行检测,协助医生对病患进行致病原因分析及治疗方案探索,利于医生为患儿制定最精准的治疗方案。

合作医生:

北京儿童医院神经中心主任兼神经外科主任葛明

天坛医院小儿神经外科主任医师田永吉

浙江大学医学院附属儿童医院神经外科副主任医师沈志鹏

昆明医科大学第一附属医院神经外科副主任医师王向鹏。

项目进展:

首批9例样本将于下周送检。

感谢泛生子对本项目的鼎力支持!

“向阳而生”公益项目合作医生

北京儿童医院神经中心主任兼神经外科主任

葛明

葛明,主任医师、教授、博士研究生导师。国家儿童医学中心(北京)首都医科大学附属北京儿童医院神经中心主任兼神经外科主任。