近日《人民日报》发文讨论“全面两孩”放开后高龄夫妇孕育困难的问题,文中专家建议“有条件地放开代孕”,再一次引发了人们对“代孕合法化”的争论。早在2015年12月,全国人大通过的《人口与计划生育法修正草案》拟定删除“禁止代孕”的相关条款就引发了大量争议(但此后的正式法案中并未将其删除)。官方频探口风令许多人颇感担忧,在人民日报微博发起的在线调查里,有超过八成网友表示不支持代孕合法化。而今天,国家卫计委出面回应,称代孕“违法违规,下一步将继续严厉打击”。关于是否开放代孕的疑虑或许暂告一段落,但相关讨论仍在继续。

刊发一篇旧文。作者吕频认为,代孕的本质是一种母职交易。在现有秩序下,女性的“无偿母职”早已构成父权系统下的剥削行为,下属阶层女性在市场中提供的“有酬母职”同样是一种剥削。这种剥削不可避免,作为优势阶层的女性,也难以代言底层妇女的利益。单纯把市场视为剥削机制是无意义的,因为能拒绝市场,也是一种特权。

问题的复杂性也许比给出简单的非此即彼的答案更重要。在考虑如何把弱势女性“拯救”出来前,首先需要正视她们的现实性性别利益,如吕频所说:“像处理其他充满异化的妇女劳力的思路一样,首要的是从境遇的考察中找出减低伤害和提供支持的机会,就像为性工作者提供保险套,而这首先需要进入和披露内幕——迄今为止关于中国孕母的信息实在是太少了,远不足以支持什么有实操价值的政策论述。”

(图:Sim Chi Yin ,来源:The New York Times)

因为《人口与计划生育法》日前的修订有所涉及,一个问题一度为人所讨论:是应该继续禁止代孕还是考虑开放合法化?关键是

代孕的道义性

。在此先不替国家做规范层面衡量,也不考虑需求方,因为

代孕之道义性与有多少人需要无甚关系,而是取决于它对孕母来说意味着什么。

2010年我曾发表过一篇短评:《代孕交易是一种剥削》,其中认为代孕有两个症结:

一是所交易的对象——代孕母亲的子宫和她与孩子之间的亲子关系是不是可交易的;

二是交易双方是否具有同等的自由选择权。而这两个症结都归结到同一个关键,即交易的实质是公平的,还是不公平甚至剥削性的,而这往往又和交易双方资源占有的不平等、经济和社会地位的不平等有密切关系。

继而,我提出代孕交易的剥削性注定了它在道德上不可接受。

然而,今天,我意识到,自己昔日对代孕的道德判断并非思考的结果,而是先入为主。

代孕交易的到底是什么,是子宫?子宫还在。是亲子关系?我同意。仅以遗传论婴儿所有权的血统论是父权性的,是孕母给了胎儿血液、骨肉、呼吸。进一步追究,这种亲子关系交易的成立,又是

基于对母职的收买

。

母亲从受孕到分娩这一阶段中的生理实践被购买和控制,而母职的其他部分,尤其是情感与心理的部分则被切割和压抑。

这种对母职完整性的破坏和金钱化,就是我反感的原因:

不公平的交易侵入妇女的身体,并令她们丧失自主性。

然而,性工作、工厂劳动、家政工……这些职业中都存在对性别与阶级脆弱性的利用,为什么我不会强烈主张禁止?为什么我会认为代孕中的剥削比工厂劳动更严重,虽然女工低工资、超时劳动、无保障并有伤病风险,在我的标准中,

“是剥削但仍可接受”和“是剥削而不应接受”之间的界限在哪里,为什么?

我终于意识到关键在于代孕触犯了我对母职的固有看法,而我的反感有焦虑与防御的成分。

我相信母职是美好、尊严,从身体到心灵的深切体验。我已经明白性和亲密关系并不神圣,但不自觉地我仍将母爱与母亲身份视为不可亵渎。然而,基本上各种对神圣性的维护都是迷思。放下不假思索的敬爱及护卫心理,我意识到

母职和其他女性实践一样都是性别境遇的生产场所

。

怀孕是一份工,连续九个月24小时无休的那种

,一位美国孕母说。

没错,

母职是一种劳动,只是其劳动属性一般被掩盖。它长期被视为女性的自然义务,不履行就要被惩罚。

当女性社会与家庭地位提高,母职被转而描述成一种富于情感陶冶的自我实现过程,女权主义反对以母亲身份覆盖女性的全部价值,但赞美那些头脑清明、独立自主,将母职作为人生拓展训练场的母亲。

无论是“屈从的母亲”还是“自主的母亲”,不同的故事都回避母职作为日常劳动。

说母职是奉献、是情感体验,还是劳动,区别在于,后一种说法提醒注意母职的无酬性。

女性劳动的无酬性是家庭父权制的奥秘之一,无酬性预防她们获得做选择的资本和机会,将她们控制在无法退出的从属位置上。

在多大程度上能淡化这一控制的影响,取决于阶级,

优势阶级的女性有条件享受和把握母职的正面意义,而且,对她们来说,无酬性是母职中自我认同的基础,就像婚姻的经济底色不能说穿,否则就破坏了游戏体验。所以,将母职描述和想象成深邃、浪漫、不可亵渎的人性体验,拒绝出售,这是需要阶级优势来维持的自尊,这种自尊也反哺到阶级优势感中,而下属阶级妇女没有家庭情感糖衣包裹,又被生计挤压侵蚀,破碎艰辛冲突的母职经验,没办法被讲成同一个故事,被压迫者的生活里没有所谓“无价之宝”——她们没有资本守护和拒绝出售各种情感劳动、体力劳动、性和母职。而且,

其实她们一直都在无偿地或有偿地出售母职

——无偿的如哺乳期就断奶离家复工,有偿的如如做家政、做奶妈。

相信下属阶级和优势阶级的女性拥有同样的道德、情感和理性,前者的生存状况是后者的恶化版本,这是一个女权主义式的错误。下属者不仅更缺少自由选择,而且她们拥有不同的政治。她们会更艰难,但很多时候不需要那么患得患失,“无产者失去的只有锁链”。

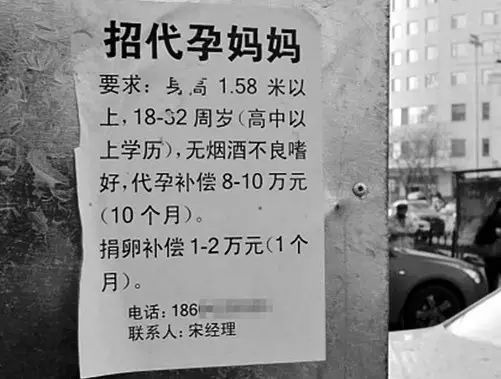

(招募代理孕母的街头广告,来源:网络)

中国孕母们是不得不出售母职,但是,能拒绝市场是一种特权,不能在经济上依赖婚姻和家庭,不拥有专业身份及职业保障的人,只有去为残酷生存而斗争,

对这些没有资格远离和恐惧市场的人来说,将市场视为邪恶的观点是没有意义的。自古妇女都被教化“不谈钱”的美德,家庭和市场上的剥削因此才有了机会,既然如此,

敢于面对金钱和讨价还价是一种去除性别规范的解放。

没错,市场就是不平等和霸凌弱者,但它是需要与之斗争的现实,而且其中充满主体性与能动性的锻炼机会。就代孕而言,你认为“不谈钱”的代孕更少剥削和更有自主性吗?这可能是想当然。据说许多美国孕母的金钱动机不强,而是出于善良和内疚——有些人想“弥补”自己曾堕胎或送养孩子的遗憾。虽然仍乐于得到报酬,但她们可能并不执意要价,因此美国孕母的相对酬价其实是比较低的。看,在这里又是情感因素导致了劳动的无酬性。

下属阶级妇女在家庭中的无酬母职是被剥削,在市场上的有酬母职也是,没有出路,好替她们无奈——这可不是我想说的。在中国、印度、泰国、柬埔寨……

这些发展中国家,妇女是在生殖技术深入控制甚至伤害身体及严厉的人身管控之下完成代孕的,被披露的生活场景触目惊心。

但是,另一方面,孕母一般并非来自绝对贫困,是希望改善生计而非解决基本生存,另外,中国孕母在家庭掌控之外,甚至没有丈夫。

代孕是她们在不同类型的父权制交错之间的竭力冒险,在她们在不同生命周期中所承担的各种艰辛困苦当中,不是必然最糟糕。

实际上所有女人的生命都是在这样的周旋中展开的,也都有绝望时刻,但这不表示其生命没有意义,不要替她们认定没有希望,从抵抗的角度理解她们的生活,这首先是价值取向的问题,同情和共情的区别,在于前者往往投注了同情者自己的娇弱,难免是善良而隔膜的,而

共情通过理解对方的担当跨越人我之别。

当我们就下属阶级的生活悲愤于妇女地位的危机时,却似乎是将自己摘在一边了,因为我们并不认为自己的人生绝望。那么问题来了:我们为什么就得到了希望的特殊配给?而且我们还不承认,首先是我们自己对她们的痛苦无能为力。社会批判成立的前提对个人政治的自我觉察,舍此,则所谓批判的主要功用将是加强代言者的话语权。

至此我简直怀疑禁止代孕的主张暴露了我自己的胆怯和回避——我愿苦难的场景消失,不忍其觳觫,却没办法指一条解放的明路。要解决这个纠结,得敢于承认:

那么在这种不公正的现实中,妇女的现实性社会性别利益在哪里?

我很怀疑再禁止代孕,因为迄今为止禁止代孕只是将市场推向地下及跨国的灰色运营。但我也不想站到合法化一边,在搞清楚所谓“合法化”含有哪些具体规则之前。

像处理其他充满异化的妇女劳动的思路一样,我认为首要的是从境遇的考察中找出减低伤害和提供支持的机会

,就像为性工作者提供安全套,而这首先需要进入和披露内幕——迄今为止关于中国孕母的信息实在是太少了,远不足以支持什么有实操价值的政策论述。

至于战略性社会性别利益的层面,就不是禁止还是合法化的问题,而是

设想如何解放母职

。女权主义者就此有过很多讨论,就我目前的观点,肯定和回报母职不是解放的方向,因为仍是基于女性角色的固定。

方向应该是

取消母职——取消这个作为父权制之基的女性义务角色,停止无酬劳动和被固定住的情感模式。