作为欧洲最重要的新型戏剧节之一,伦敦国际默剧节可算个中楚翘。

文

章来源丨古奇文创

作者

丨白晶

一个戏剧节或艺术节的首演剧目多寡,是衡量其创新能力和业界地位的重要指标……既开放包容、敢于推动探索,同时又能慧眼识珠,在众多新作品中挑选出相对更优秀的作品,需要非常高的勇气和艺术判断力。

作为欧洲最重要的新型戏剧节之一,伦敦国际默剧节(London International Mime Festival,简称LIMF)可算个中楚翘。它聚焦于发掘最新的、独具特色的当代剧场视觉艺术作品,包括新马戏、跨界舞蹈、成人木偶戏、形体、即兴表演等多种非传统形态的剧场作品。

新而独特,使得这个发端于1977年的戏剧节,已经成为欧洲,乃至世界范围内颇具引领意义的艺术节,绝大部分登陆该节的作品,都是世界首演、英国首演或者是伦敦首演。

慕名已久,却直到今年才第一次有机会去观摩伦敦默剧节。此前,爱丁堡前沿剧展和该戏剧节的选戏有一定的交集,像面具默剧《安德鲁与多莉尼》、多媒体形体剧《反转地心引力》、舞蹈剧场作品《迷失》、法国创意物件剧场作品《牧神午后》、互动默剧《也许,也许,也许》等,都曾是伦敦默剧节的座上宾。今年10月,另一部曾受邀参加伦敦默剧节的《我心深处》也将作为爱丁堡前沿剧展的剧目来到中国,与观众见面。

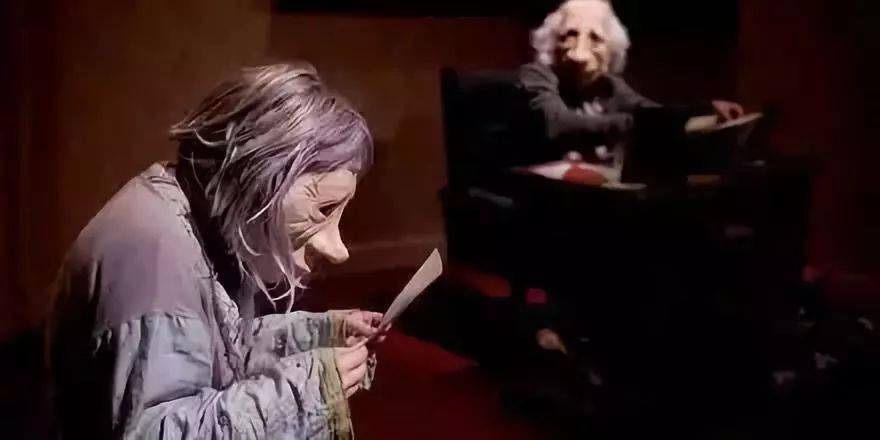

默剧《安德鲁与多莉尼》

互动默剧《也许,也许,也许》

在伦敦默剧节的总监之一海伦·兰纳翰看来,伦敦作为世界戏剧最重要的集散地和原创地之一,这类没有语言障碍和完全依靠形体表达进行观演交流的作品,非常利于传播,是国际戏剧领域的趋势之一,中国观众会喜欢这类作品,是完全可以理解的。

很多新而独特的剧目以及创新的艺术家走向国际舞台,伦敦默剧节可以说是其中重要的“推手”。也正是因为这种“新而独特”的定位,使得伦敦默剧节从1977年发展到现在,由一个默默无闻的一百多人小场地起步,发展到现在跻身于伦敦的南岸艺术中心、巴比肯艺术中心、皇家歌剧院、萨德勒·威尔斯剧院等主流剧场之中,重要的演出几乎场场爆满,并被媒体称为“以独特的戏剧形式和幽默感照亮了伦敦寒冷的冬夜”。

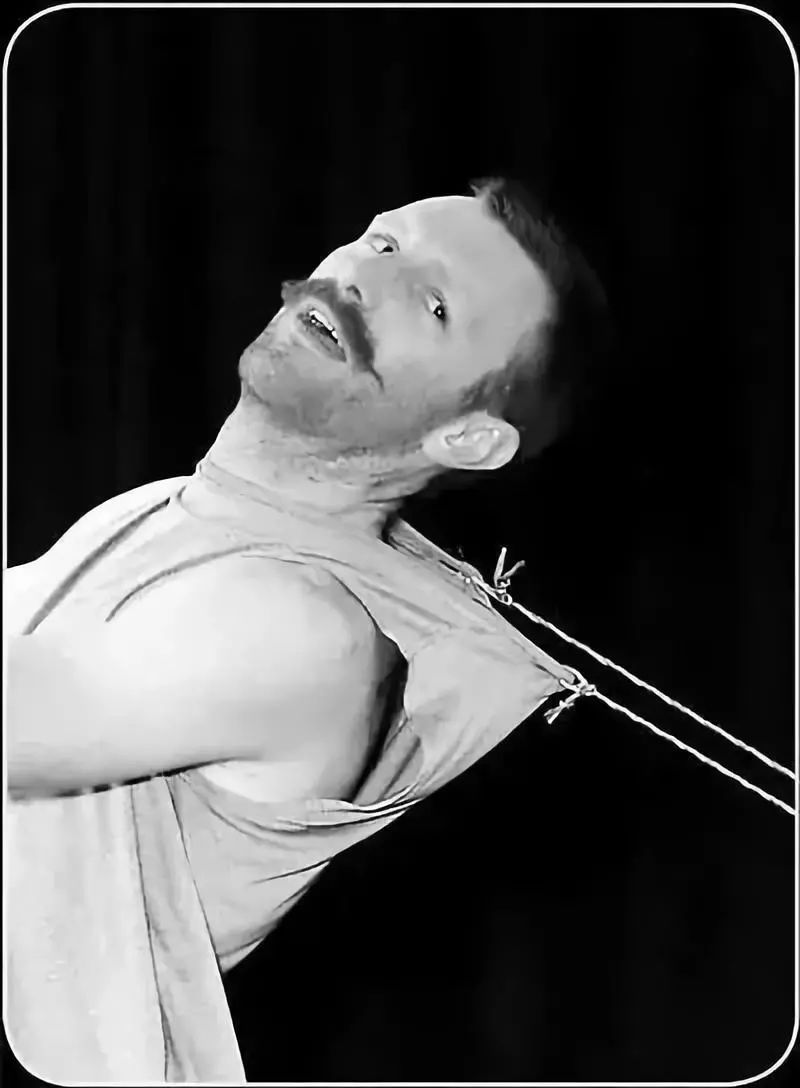

2015年的伦敦默剧节期间,我一共看了9个戏,有一半以上都留下了深刻的印象,其中印象最深的莫过于在苏豪剧场看的一个独角戏《海怪》。剧场非常小,观众席大概只有120人左右,表演空间也不过十几平方米,演员出场时,身上的衣物被后面的绳索拉扯着,在挣扎的过程中,衣服被全部脱了下来,观众一阵哄笑。然后演员迅速换上另外一套同样的衣服,再度重新出场,并在没有绳索拉扯的情况,同样表演出挣扎扭曲的样子,用诙谐逗笑的方式再度“脱光”——通过这两段表演,演员引导观众在噱笑声中,快速确认了“想象中”的一切是如何在场、如何作用的。

默剧《海怪》

这之后,重新穿上表演服装的演员,开始运用极其强大的无实物表演和即兴能力,带领现场观众翻山越岭、斩妖除魔,当中也包括许多恶搞式的英式无下限幽默,比如剖肠割肚之后,又做成香肠烤着吃、吃完又从刚才破的地方漏出来;不断地用“想象之刀”,割伤自己和观众,然后一吻(也包括不停地抓观众来“吻”)就好了等等。那些迅疾转换的表演,牵引观众的大脑飞速旋转。剧场里什么也没有发生,只有空无一物的表演和观众的想象力。

最绝的一段是演员一直哼唱一段耳熟能详的旋律,然后带领观众一起哼唱,并在空中设定了一个音量旋钮和速度旋钮,当观众已经开始进入状况时,演员便时不时地“扭动”这旋钮,观众们也随之加快或放慢哼唱的速度,或是加大和降低哼唱的音量。演员还会在演了很长一段时间其他“戏”之后,又跑回来捡起这个哏,观众也迅速地反应并哼唱起来。

我在那一段看得简直如痴如醉,虽然戏中还有很多因我不熟悉的文化因素而失掉的信息,但一个演员能够拥有如此强大的现场调动能力,也是所见之最了。用此前到访中国的蒂姆·克劳奇的话来说:“不要在舞台上点火,要在观众的想象中点燃火焰”,这种表演,恰恰是戏剧最本质与最动人的魅力所在——虽然事实上什么都没有发生,但它真的已经发生了,在观者的想象当中。

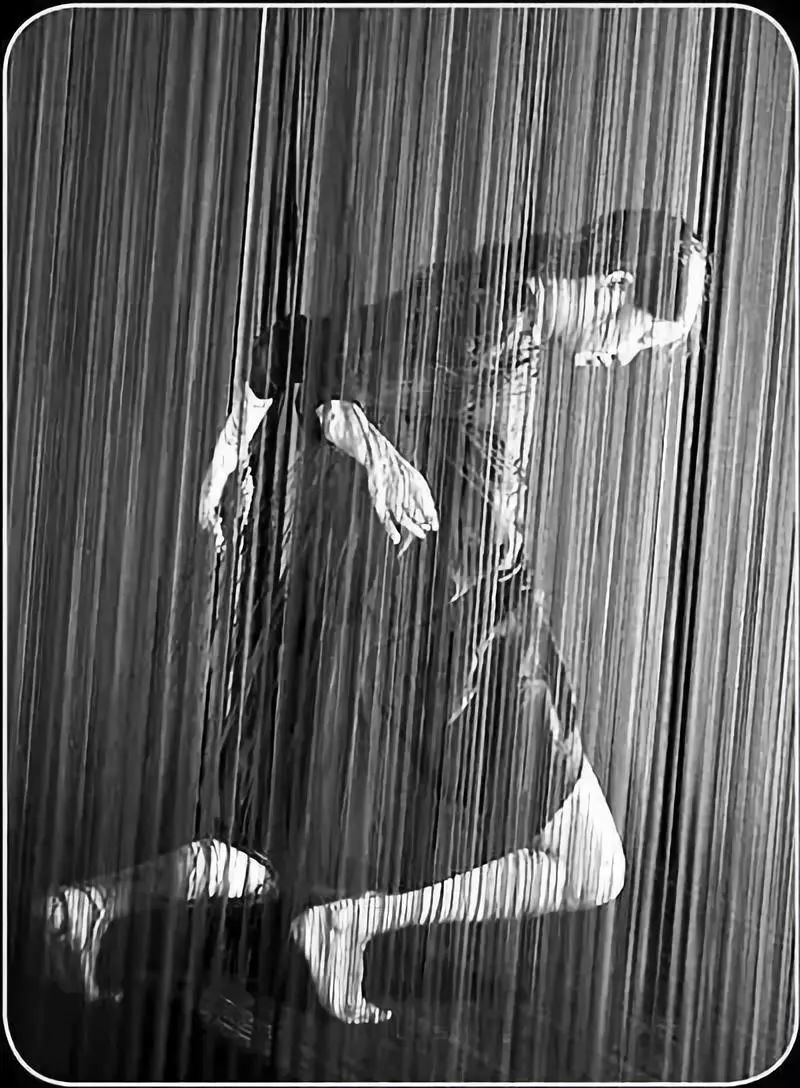

默剧《绳之林》

另一个摄人魂魄的作品,则属法国艺术家欧瑞连·波瑞和日本舞者伊东香织合作的《绳之林》,这部以5000多条黑色绳索吊装而成的巨大舞台装置艺术作品,融合了音乐、声响、舞蹈和奇观型舞台装置于一体,创造出如同《神奈川冲浪里》的立体视觉效果。女舞者坚定而艰难的跋涉步伐、轻灵飞逸的穿梭与翱翔以及如同神灵附体的丝绸幕布和神奇动线,令现场观众有一种“晕眩感”,仿佛在密如雨线的大海中,同舞者一起翻滚。

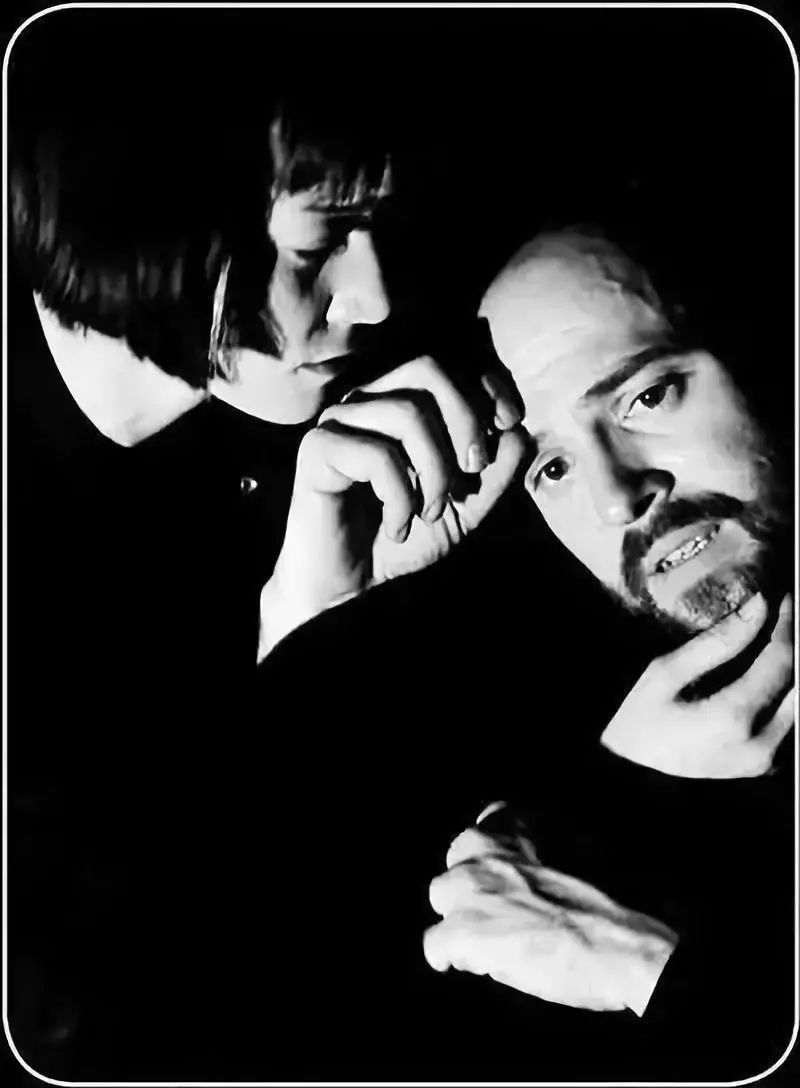

而最令我折服的则是一出黑光剧《光》。这个只由五名演员完成的作品,用迅疾魔幻的表现手法,现场演绎了一部科幻大片,讲述了一个未来时代的故事。剧中,强大的帝国领袖派遣他无坚不摧的儿子去执行逮捕叛军首领的任务,技术已经先进到可以直接通过意念接收和发布指令,但儿子在执行任务的过程中却发现,叛军首领其实是自己的亲生母亲,正是她当年以科学家的身份发明了“意念传输”的先进设备,却被欲望不断膨胀的父亲用于独揽强权……故事结局并不大团圆,却非常发人深省,提示在科技进步的同时,人类如何异化成为我们所反对的人。

黑光剧《光》

作为黑光剧这种形态,这部作品并不新鲜,但它却是我看过的同类作品最杰出与引人入胜的。演员强大的形体造型能力、面部表现力、场景设计、灯光设计,营造出不折不扣的现场大片感,完全是《盗梦空间》加《黑客帝国》的合体。

对于伦敦这样一个每天都是戏剧节的城市而言,想每天看一部戏,甚至是看一部好戏,不是太难的事情。这次在伦敦的11天里我看了20个戏,有时候是一天三场演出,像老维克剧院的《树》,看的是周六上午11点的场次,结束后到一步之遥的新维克剧院看下午场的《泥人》,晚上再去赶一个默剧节的演出。别说周末有下午场,就是周二、周三、周四这样的非周末,也很容易找一个音乐剧看。

市场体量大、观众数量多,是伦敦戏剧市场的优势。但剧目众多,也同样使得竞争非常激烈。最主要的观众群集中在音乐剧和老牌剧院的经典剧目上,这部分观众也以中老年观众为主。像我这次在哈罗德·品特剧院看的音乐剧《阳光灿烂的下午》,讲述上世纪六七十年代英国一个老牌摇滚乐队的故事,现场观众几乎90%都是白发苍苍的老人。

伦敦默剧节海报

如何吸引新的年轻观众,可以说是伦敦默剧节运营者最重要的任务。而完成这一任务的主要途径,则是通过剧目的定位来锁定目标人群。从前述的伦敦默剧节那些作品,可以看出它选的戏和伦敦戏剧市场上那些常态性的作品相比,差异化是非常大的,所以在这个戏剧节的演出现场,看到的大部分都是年轻观众和家庭型观众。

这种“吸引力”,不仅来自于剧目的题材和类型,更重要的是它的“新”。今年(2015年伦敦默剧节从1月8日开始,持续到1月31日结束,其中包括18个剧目、60多场演出及放映、工作坊等活动。在这18个剧目当中,有8个剧目是伦敦首演,6个剧目是英国首演,3个剧目是世界首演,还有一个是2014年在伦敦默剧节上伦敦首演且门票售罄的剧目重演。

一个戏剧节或艺术节的首演剧目多寡,是衡量其创新能力和业界地位的重要指标。因为演“新”戏是要冒一定的风险的,不是所有的新剧目都注定能一鸣惊人或达到相当高的完成度。既开放包容、敢于推动探索,同时又能慧眼识珠,在众多新作品中挑选出相对更优秀的作品,需要非常高的勇气和艺术判断力。在一点上,伦敦默剧节无疑达到了相当高的运作水准。

但就是这样一个领先的戏剧节,却并没有花英国政府太多资源,除了每年在英国艺术委员会拿大概20万英镑(约合人民币190万元)的行政资助外,伦敦默剧节基本上都依靠票房收入以及和其他剧院的合作来达到运营的平衡。而且戏剧节的门票价格非常平易近人,低则5镑(约合人民币47元),最高的也就28镑(约合人民币260元),平均票价在10-18镑之间(约合人民币95-170元)。光这一点,就足以令中国国内那些花了大量国家补贴的“贴牌式”艺术节、戏剧节们汗颜。

作者:水晶

金融学博士、社会学博士后,爱丁堡前沿剧展策展人

原文刊载于《北京青年报》2015年02月10日

此文略有删改

2018“文旅中国”博览会

10月15-16日·北京 新世纪日航饭店

汇聚文旅资源 推动跨界合作

文旅小镇:从定位规划开始,深度解析各类小镇

休闲度

假区:

国际娱乐集团对待休闲度假的先进理念

古城古镇:

多家知名古镇规划方现场内

容

分享

产业小镇

:影视、演艺、音乐如何充实小镇产业核心

旅游演艺:挖掘最新形态,分析路径与方法

数据&榜单:

年度数据报告发布,揭晓旅演行业榜单

演艺乐园:

乐园少见骑乘设施却能靠

演艺

获利?

沉浸式演出:

当下

文旅

最热门趋势——体验为王

主题演艺秀:

个性化打造,突出乐园主题的演艺秀

文旅营销:剖析优秀营销案例,多维度引爆端口

IP

&

影视

:

多维度IP营销渠道,

影视

的

可持续宣传

数据点评:

在线点评与大数据双渠道助力景区营销

短视频热:

抖音快手,怎样通过社交

平台打造“网红”

夜游经济:最热门产品入手,深度破解夜游难题

烟花水秀:

烟花表演、

音乐水秀

、

夜光森林

充实景区

夜光投影:

灯光艺术展、数字互动空间提供动感体验