“四大发明”对于中国人有多重要?

今天的中国人谈起古代的“四大发明”,都会认为这四件传家宝是祖先智慧的结晶、中华文明的骄傲。这个当然没错,能有几件影响世界进程,提升人类文明程度的发明,听着就让人心里暗爽。

记得小时候,每当课本中出现,”某某东西的出现,领先欧洲上千年“,就狠狠激动一把,恨不得跑到操场吼一嗓子,看我们祖国多伟大!

祖

国的伟大不缺我这一嗓子。

国家越强大,越觉得”四大发明“领先世界的魔力没那么大了。国家贫弱时,自然是要多总结总结我们曾经的好,让世界记住我们曾经的辉煌;国家富强时,世界正在见证我们的辉煌,领先世界的发明不胜枚举,对于古代到底是”四大发明“还是”三大发明“领先世界,大可以泰然处之。

相比于今天,真正要发起

”四大发明“头衔保卫战

的应该是民国,现实暗淡

,只能紧紧抱住过去

。考察一下民国时期的国人对“四大发明”的看法,颇有意思。

01 “四大发明”本为“三大发明”

曾有学者提出“四大发明”是抗战时期李约瑟在蒋介石的支持下提出来的,意在鼓舞中国军民的民心士气。事实上,这种说法不能成立,

“四大发明”的概念是逐步形成的。

西方学者很早就认识到指南针、印刷术和火药这三样发明对西方文明的重要影响。

意大利数学家卡丹、弗朗西斯·培根、卡尔·马克思等著名西方学者都评价了三大发明对欧洲历史的影响,但由于客观条件的局限,他们都没有明确指出这些发明来自中国。

直到19世纪下半叶,以麦都思、丁韪良等为代表的西方传教士认识到三大发明来自中国。

民国初年,国人提出了“三大发明”说。

1913年,傅运森在其编纂的《共和国教科书新历史》中指出中国的罗盘、印版术、火药三者有功于世界,“遂开欧美今日之文化”。

同年汤存德所编的《新制中华历史教授书》也认为这三者有功于世界,中华书局编辑潘武认为这些说法来自西方。

除了这两本书外,1915年的《简明中国历史教授书》、1920年的《新式国史课本》、1928年的《新时代历史教授书》等都着重强调指南针、火药、印刷术是中国的三个重要发明,并且在唐宋或宋元时期传入西方。

02 国民政府的一锤定音

直到20世纪30年代,中国知识界仍多采用“三大发明”之说,但包括造纸术在内的“四大发明”说法也已产生。

据学者考证,

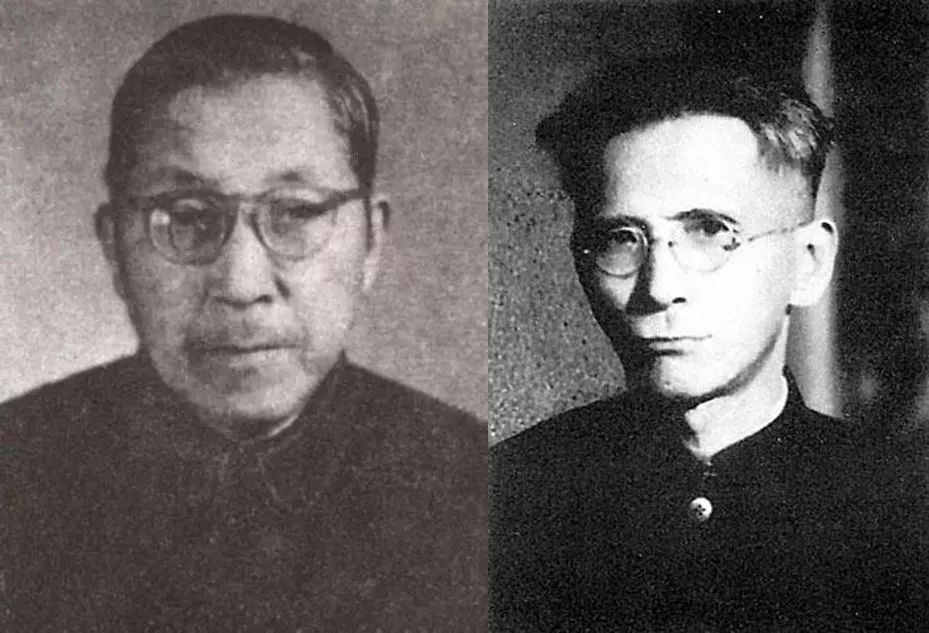

最早明确提出“四大发明”之说的中国学者是著名史学家向达

,著名史学家陈登原先生则最早在教科书中肯定“四大发明”之说。

▲向达先生(左)和陈登原先生(右)

▲向达先生(左)和陈登原先生(右)

在一段时间内,

两种说法是在学界是并存的,但民间也开始接受“四大发明”的说法。

一些人对“四大发明”进行考证,如1930年11月,笔名为觉明的作者在刊物《中学生》发表《中国四大发明考》,对四大发明的来源和流传进行了详细的考证。1935年后,一些教材也倾向于接受“四大发明”。

从1940年起,“四大发明”之说逐渐成为主流。国民政府教育总署编审会的《高小历史教科书》充分论证了这四样发明的产生和传播,代表国民政府的官方意志。

以上种种说法,都在李约瑟提出“四大发明”说以前,但李约瑟的研究确实增强了“四大发明”说的说服力与影响力。

03 找回自信

在民国时期,“三大发明”或“四大发明”就已经成为民国的骄傲,如前文所述,傅运森、汤存德等学者早在民国初年就高度肯定“三大发明”的历史意义。

中国学者尤其强调是中国的发明使西方社会率先步入文明。

如觉明就在文章中引用美国学者卡特、英国学者韦尔斯的话,证明四大发明推动了欧洲文明进程,从而影响到美国。

《新时代历史教授书》说:“印刷术、火药、罗盘针这三样的发明,于世界都有绝大影响,这是中国文化上最光荣的事情。”

吕思勉在《复兴高级中学教科书本国史》中也认为中国的发明“给近世的欧洲以一个大变化”。应久功认为欧洲中古时代末期的进步,“未始不是受了中国这三大发明的影响”。

国民政府的官修教材也指出由中国传入西方的“四大发明”“都是促进人类文化的重要工具”……

04 国人为何重视“四大发明”

为什么国人那么重视“四大发明”的地位呢?

根本原因还是在于民族主义。

在风雨飘摇的民国时期,关心民族命运的国人急需找回民族自信心,国民政府也需要“四大发明”这样的词汇加强对国家和社会的整合,应对日益紧迫的外部压力,推动国家现代化。

因此,这一时期的国人对“三大发明”或“四大发明”的态度以肯定为主。在国人逐渐失去自信力的时期,许多人认为通过证明西方的东西中国古已有之,甚至没有中国的创造就没有今天西方的文明,是可以帮助中国人民找回民族自信心的。

正如国民政府在1940年编订的《修正初级中学历史课程标准》所说:“叙述中华民族之演进,特别注意各支族间之融合与其相互依存关系,以阐发全民族团结之历史的根据,而于历史上之光荣,以及近代所受列强之侵略与其原因,尤宜充分说明,

以激发学生复兴民族之意志与决心

”

“叙述中国历代大事,并略论文化之演进及其对于世界之贡献,使学生明了我先民之伟大,以养成继往开来之志操与自强不息之精神”。

05 时代不乏冷静者

在民国时期,国人提出和肯定“四大发明”说确实在很大程度上振奋了国人的士气,增强了青少年的民族自信心和爱国意识,对国家的现代化无疑大有裨益。

但一个健全的社会不应只有一种声音,也有一些国人对“四大发明”提出了不同看法。

一些学者强调是中国的“四大发明”促进了西方的进步,当然是有助于增强中国人的自信力,

但也会让一部分过于敏感、激进的国人产生不切实际的自大心理

,像阿Q一样认为中国人先前比西方“阔得多了”。

一旦这种谬见广为流传,很可能阻碍国人开眼看世界,不承认当时中国的落后与虚弱,再度固步自封、盲目排外,最终给全民族带来无法挽回的损失。

因此,一些有识之士在肯定“四大发明”成就的同时,也给予盲目偏激者当头棒喝。

如1940年《时兆月报》第35卷第8期的《编者谈话》就指出“四大发明”“虽有历史上的光荣,但缺少跟踪时代的进步,以至发明变作不适用的古董,如今中国所用的纸,印刷机,枪炮火药等无一不是舶来品。”

署名为兵丁的作者在1945年9月5日的《申报》发表文章《古已有之与今已有之》,批判了部分国人喜欢用“古已有之”盲目否定外国的科技成果,在今天看来也别有一般滋味。

“从来我们就喜欢居功,别人费了九牛二虎之力的事,我们却悠然抽一口烟,鄙夷地说,我国早‘古已有之’了,因此,别人飞机还没发明的时候,公输子已经削木鸢高飞了,哥伦布还没出世,中国早知地球是圆的了,坦克车不过是诸葛亮的木牛流马,电子微子的学说,无是非中国的太极无极罢了。”

一个民族当然需要自信,

但自信的目的是为了让民族更加文明、进步,不落后于世界潮流。

盲目的自信显然是背离这一目标的。

06 比“四大发明”更重要的是什么

相信大家看到这里已经明白民国时期的人们对“四大发明”的基本态度。即热情与理性并存。“四大发明”归根结蒂还是学术问题,也是经过长期的争论才形成。

相对宽松的学术环境和社会氛围促成这一概念的产生和完善,这比“四大发明”本身更重要。

在民国时期,民族主义观念盛行,一些学者在提出新观点的同时不可避免地遭遇压力。

据蒋廷黻先生回忆,他在1942年《南京条约》签订一百年之际发表一篇演讲,提出自己对近代史的一些看法。立法院长孙科博士对蒋廷黻的观点表示赞同,但有一个人攻击蒋廷黻是“英国帝国主义者的辩护人”,最后闹到了蒋介石处。

结果,蒋介石认为学者的演讲和写作应该自由,不必过问。

蒋介石是公认的民族主义者,对“四大发明”等民族主义词语的传播也大力支持

,如果看一看《中国之命运》就知道他对近代史的看法语蒋廷黻有多大,但至少在这件事上,他没有为难在当时曲高和寡的蒋廷黻。

当然,此事系蒋廷黻的回忆,细节尚不清晰。当时的蒋廷黻身为难得的从政学者,深得蒋介石器重,这件事也涉及孙科等人,蒋介石或许另有考虑,但至少也说明他有一定的文化视野与政治智慧。

限于时代和学术条件的制约,国人对“四大发明”的认知未必与客观事实一致,众多历史学者也在对“四大发明”的史实及意义进行争鸣。但是学者对史实的还原与民众基于宣传教育产生的认知难免会有差异,应理性看待。

“四大发明”对人类文明的贡献是不应否认的,只是如果非要从古代历史中找出一些领先世界的发明,何止”三大发明“四大发明”这么少?又何必跟着外国专家的脚步喋喋不休争论?

一个民族不能没有自信,一个有自信的民族不应该总在咀嚼昨日的辉煌。