你好,这是本兔的第

115

篇推送。

时隔两年,本号终于又约到稿了!

甘博士曾在老专家的

结构生物学

实验室搬砖两年,但是老专家做

红外

的手艺一点都没有传他,做出来的光谱歪歪斜斜不堪用,倒是在拉曼光谱和冷冻电镜上颇有心得。本文作于三年前,老专家发现陶窑的那个夏天,甘博士对我们考古系人每日灰头土脸地去他的干干净净的实验室做红外非常有意见,不仅要求我们自带

KBr

,还仿鲁迅先生

《孔乙己》

一文的体例作下此篇以示嘲讽。我犹记得当时读完

拍案叫绝

,仿佛文中Steve那些事情我自己没做过一样。遂

附在microarchaeology红外光谱一章的结尾,希望能缓解前面10节枯燥的阅读体验。

Weizmann研究所spectroscopy实验室的格局,是和别处不同的:都是走廊尽头的一个角落里面一个大实验台,实验台上面预备着灯泡,可以随时加热样品。做工的PhD,傍午傍晚收集了样品,每每花四谢克,买一勺KBr,——这是二十多年前的事,现在每勺要涨到十谢克,——靠实验台站着,热了样品测个红外;倘若多花两谢克,便可以买一剂溶剂,溶了样品测一下紫外了。如果出到十几谢克,那就能测一组拉曼光谱,但这些研究员,多是穿白大褂的postdoc,大抵没有这么多经费。只有不穿白大褂的PI,才能踱进暗室里,装上显微镜和拉曼,坐下吹着空调测量。

一个典型的Weizmann红外光谱实验室

我从读博开始,便在WIS的Kimmelman大楼里做科研。PI说,样子太傻,怕摆弄不了拉曼,就在外面的紫外灯那做点事吧。外面的postdoc,虽然有经费,但是唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看到把那些样品溶液从比色皿取出,看过皿壁一滴水珠不剩,又亲眼看到溶液回收到新的离心管里,然后放心:在这琐碎的样品回收过程中,测试的效率也很低。所以过了几天,PI又说我干不了这事。幸亏写推荐信的情面大,辞退不得,便改为专门保管KBr的一种无聊职务了。

我从此便整天的站在实验台里,专管我的职务。虽然没有什么失职,但总觉得有些单调,有些无聊。PI是一副凶脸孔,postdoc也没有好声气,教人活泼不得;只有Steve到实验室,才可以笑几声,所以至今还记得。

Steve是PI里亲自测红外的唯一的人。他身材高大,灰白头发,皱纹间常带有一些灰土。穿的一件白大褂,似乎是从考古现场挖出来的,带有拜占庭的尘和所罗门的土。他对人说希伯来语,总是带有古怪的英伦腔,教人半懂不懂的。因为他名字首字母是S,于是别人便给他取个英伦的名字,叫Steve。Steve一到实验室,所有测光谱的人便都看着他笑:“Steve,你脸上又晒黑了!”他不回答,对实验台里说:“取两勺KBr,要一个小研钵。”便排出九谢克硬币。他们又故意的高声嚷道,“你一定又被红外灯给烤黑了!”Steve睁大眼睛说,“你怎么这样张口bullshit……”“什么bull shit?我前天亲眼看见你蹲在红外灯旁,脸都快烤熟了。”Steve便涨红了脸,脸上的皱纹更加明显,争辩道:“晒黑……是下工地!……考古的事,晒黑不是正常么?”接连便是难懂的话,什么“microarcheology”,什么“diagenesis”之类,引得众人都哄笑起来:实验室内外充满了快活的空气。

听人家背地里讨论:Steve原来也研究生物,但终于没用过cryo技术,也不能fix标本;于是样品都腐烂变质了,只好去研究考古。可惜他又有一样坏脾气,便是顺手牵羊。下考古工地不到几天,别人的铲子筛子镊子,一齐在他的探方里被发现。如是几次,叫他下工地发掘的人也没有了。Steve没有法,只好在实验室里开着灯做红外。但在我们实验室里,行为却很守规矩,就是从不会拖欠KBr的钱;虽然间或没有现钱,暂时记在黑板上,但不出一个月,定然还清,从黑板上拭去了Steve的名字。

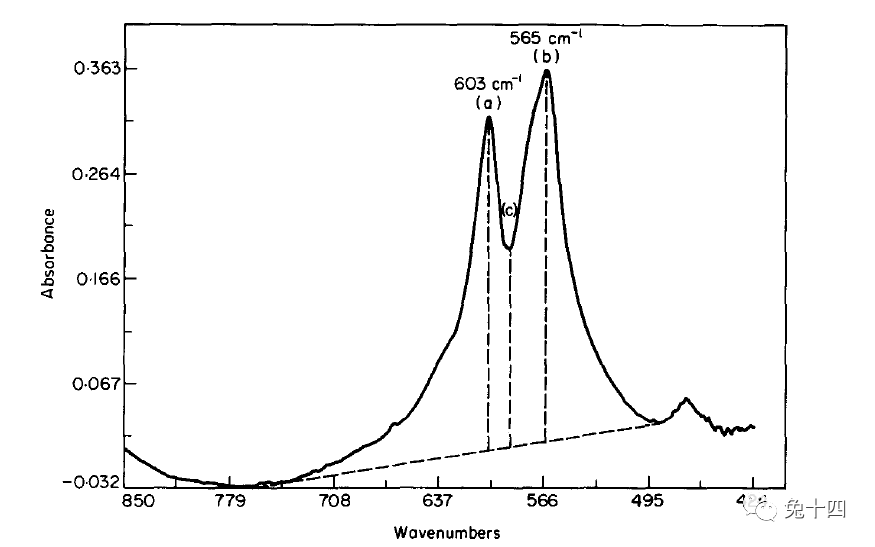

Steve采集了本底,涨红的脸渐渐复了原,旁人便又问道,“Steve,你当真觉得FTIR比拉曼好用么?”Steve看着问他的人,显出不屑置辩的神气。他们便接着说道,“那怎么FTIR没得诺奖呢?”Steve立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话,这回可是全是grinding curve,splitting factor之类,一些不懂了。在这时候,众人也都哄笑起来:实验室内外充满了快活的空气。

主持人:当我想到Steve的时候我会想到……

众

人:

grinding curve

在这些时候,我可以附和着笑,PI是决不责备的。而PI见了Steve,也每每这样问他,引人发笑。Steve自己知道不能和他们谈天,便只好向学生们说话。有一回对我说道,“你懂FTIR么?”我略略点一点头。他说,“懂FTIR,……我便要考你一考。碳酸羟基磷灰石的结晶度,怎样定量的?“我想,顶着structural biology的affiliation发archaeology文章的人,也配考我biomineralization么?便回过脸去,不再理会。Steve等了许久,很恳切的说道,”不懂吧?……我教给你,记着!这些参数应该记着。将来做PI的时候,发文章要用。“我暗想我和PI的等级还很远呢,而且我们PI也从不用FTIR发文章;又好笑,又不耐烦,懒懒的答他道,“谁要你教,不就是splitting factor么?” Steve显出极高兴的样子,将两个指头的长指甲敲着实验台,点头说,“对呀对呀!……Splitting factor有四种算法,你知道么?”我愈不耐烦了,努着嘴走远。Steve刚从白大褂胸前的口袋里拿出记号笔,想在一张打印的红外光谱上比划,见我毫不热心,便又叹一口气,显出极惋惜的样子。

Splitting factor (Weiner and Bar-Yosef, 1990)

有几回,隔壁中学的学生听到笑声,也赶热闹,围住了Steve。他便给中学生展示红外光谱,学生都盯着屏幕看。Steve伸开手指在谱图的波峰上指点说道:“Fantastic!”接着又指着另一个波峰,点点头说,“Fantastic不fantastic?Fan~tastic!”于是这一群孩子都在fantastic声中走散了。

Steve是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。

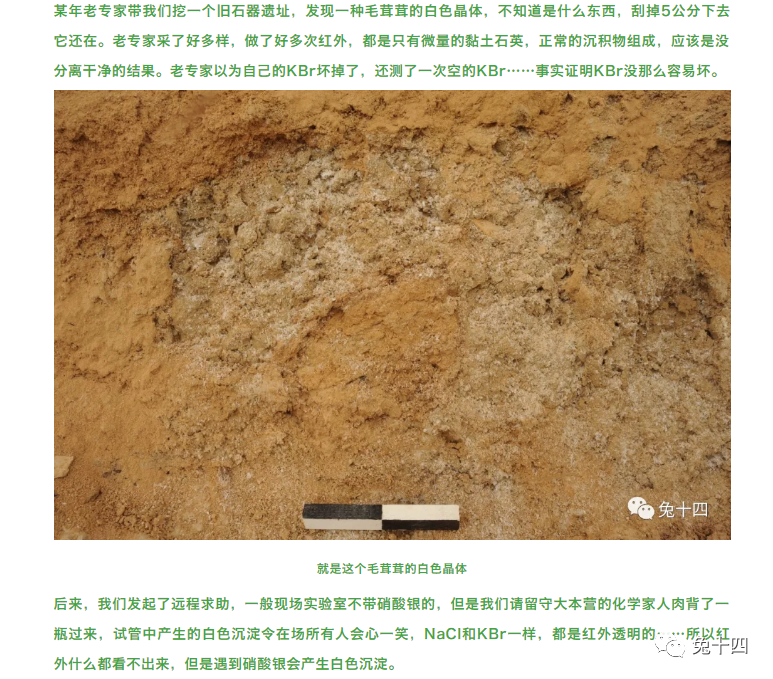

有一天,大约是逾越节前的两三天,PI正在慢慢的看文献,忽然说,“Steve长久没有来了,还欠十九谢克的KBr钱呢!”我才也觉得他的确长久没有来了。一个做红外的postdoc说道,“他怎么会来?……他晒伤了。”PI说,“哦!”“他总是站着红外测样品。这一回,他自己发了昏,用红外测个白色粉末测一晚上,都显示是KBr……”“后来怎么样?”“怎么样?脸挨着灯这么近,测了大半夜,皮都晒脱了。”“后来呢?”“后来晒脱皮了。”“晒脱皮了怎样呢?”“怎样?……谁晓得,估计休假遛狗去了”PI也不再问,仍然慢慢的看她的文献。

夏天来后,天气是一天热比一天,看着将近三伏;我整天的开着空调,也涂着防晒霜。一天的下半天,没有一个PhD和postdoc,我正关了实验室的灯偷偷刷微博。忽然间听得到一个声音,“来一勺KBr。”英伦口音,很耳熟。看时又全没有人。开灯一看,那Steve就在柜台旁边站着。他脸黑且瘦,有晒伤的痕迹。穿着一件白大褂,手里拿着一个白盒子,还牵着一条狗;见了我,又说道,“来一勺KBr。”PI也伸出头去,一面说,“Steve么?你还欠十九谢克的KBr钱呢!”Steve很颓唐的答道,“这……下次还清罢。这一回给谢克,KBr要Sigma-Aldrich的。”PI仍然同平常一样,笑着对它说,“Steve,你又熬夜测红外晒伤了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“That is for science!”“Science?后来白色粉末测出是啥?”Steve低声说道,“氯化钠……氯、氯化……”他的眼色,很像恳求PI,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和PI都笑了。我取了KBr,装研钵里放在红外灯下。他从白大褂里摸出四谢克,放在我手里,见他手里都是唾沫,估计是遛狗给狗一路舔过来的。不一会,他测完红外,便又在旁人的说笑声中,牵着狗慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见Steve。到了犹太新年,PI收起红外灯说,“Steve还欠十九谢克的KBr钱呢!”到第二年的住棚节,又说“Steve还欠十九谢克的KBr钱呢!”到了光明节可是没有说,再到普林节也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约Steve的确改去测拉曼了。