引言:

英国的两党制,实际上就是一种不流血的长期内战。围绕着脱欧议题,英国分裂成两派,撕裂越演愈烈,双方各有各的利益,各有各的理由,谁也不愿意为了全局进行妥协,从而使得英国向最不利的无协议脱欧深渊滑去。

这种听起来就很不靠谱的政治制度,就是在亨利八世和克伦威尔的时代成型。严酷的斗争环境,迫使克伦威尔将改革派组织化、纪律化,真正意义上的政党出现;亨利八世的高压统治,避免了两党斗争无限升级,使得两党制固化,成为英国政治传统的一部分。

配音:诗岚(张建芳)

技术支持:阿烈

正文:

在上一篇文章《货币超发如何引发英国政治飓风?||都铎玫瑰之二十一》中提到,

西班牙在美洲发现金银矿,成为改变全世界的蝴蝶翅膀,深刻影响了所有参与国际贸易的国家,英国自然也不例外。在大主教沃尔西掌权后期(十六世纪二十年代后期),天主教保守派与新教改革派双方的经济基础已经发生逆转。

在这种情况下,沃尔西一向主张的较为温和的政治路线既不能满足天主教保守派,又不能满足新教改革派。失去了权力基础,沃尔西就成了千疮百孔的破房子,安妮·博林轻轻一踹,他就轰然倒塌。亨利八世顺势将沃尔西作为平息各方不满的替罪羔羊,他的位置最终由克伦威尔取而代之。

克伦威尔上台之时,就是以救火队员的角色出现的。如果他懂得现代经济学,应该效仿当代中国的做法,控制人口增长,严守耕地红线保证粮食自给,并且想办法压低农产品价格,这样才能使得社会保持基本稳定。克伦威尔虽然是一代人杰,但他的学识毕竟不能超越时代,身处十六世纪的他怎么可能懂得现代经济学常识。

而且当时有一个神仙也解决不了的历史性世界难题:有一个二百五国家名叫西班牙,在马不停蹄地超发货币,这些货币流入整个欧洲乃至世界,引起全球性通胀。西班牙相当于起到了世界央行的作用,但是,这个世界央行是完全没有货币学概念的。

有这样一个发疯的“中央银行”存在,各国当权者做什么都是错,怎么做怎么错,多做多错。

这个难题不仅困扰着克伦威尔,也困扰着欧洲各国的掌权派,连远在欧亚大陆另一端的明帝国内阁首辅张居正(1525年-1582年),也一筹莫展。当然,当时的国际贸易交易速度远不如现在,货币输入需要时间,明朝通胀发生的时间要滞后一些。

全球贸易体系,使得各国变成了命运共同体,而导致各国通货膨胀的罪魁祸首,就是天杀的西班牙人。

张居正(设计台词:通货膨胀愁煞人,一条鞭法行不行?)

面对这种复杂形势,克伦威尔有种三观尽毁,不知所措的感觉。

根据他的过往经历以及所学的知识,他坚定地认为,新教及其背后的工业生产方式,绝对代表了先进生产力的发展方向。

可是,他头脑里那点可怜的经济学(当然,已经远超同时代的其他人了)实在无法解释眼前的现象:为什么原来顺应多数人利益、广受欢迎的改革运动,突然变得阻力重重?为什么所有商品的价格都在不停地涨涨涨?为什么原先顺风顺水的工厂现在难以为继?为什么金子多了,生活反而更艰难了?

而国王亨利八世不管那些,他放权给克伦威尔,对克伦威尔就两条要求:一是赚到足够的钱,以满足国家军备需要;二是保持社会稳定,别给我捅出大篓子。如果以上任何一点做不到,到时候别怪我翻脸不认人!

在1536年之前,社会矛盾还隐藏得比较深,改革进展还算顺利;但是以1536年武装叛乱为标志,社会矛盾已经表面化,克伦威尔身上的压力骤然增大。

为了缓和社会矛盾,他出台的济贫税等相关政策,简直是天才的设计。但是由于强烈通胀摆在那里,再天才也是无济于事的。他的政策总体来看,仍然是鼓励工业化。但是在当时的经济环境下,这简直就是要把农民往火坑里推嘛!

从农民的角度看,一方面,失地是由于政府与资产阶级合谋夺地引发的,代表资产阶级利益的克伦威尔自然被看作是罪魁祸首;另一方面,失地后要么只能接受工厂主的剥削压榨,过着生不如死的生活;要么选择无业流浪,被抓到后要受到酷刑惩罚,这简直就是地狱一般的日子啊!

因此,克伦威尔的一系列立法也被称作“血腥立法”,马克思形象地称这些法令为“惩治流浪者的血腥法律”,是对无地农民的残酷迫害。

可是,克伦威尔能不这么做吗?保护工商业,就是捍卫宗教改革成果;不捍卫改革成果,让天主教保守派得了势,以克伦威尔为首的改革派一个也别想跑,分分钟上火刑柱,灰飞烟灭!

无论出发点如何,克伦威尔的政策毕竟激起了滔天民怨,这一切都给了他的政敌提供了充足的弹药,针对他的攻击此起彼伏。而克伦威尔为了适应政治斗争的恶劣形势,加紧了改革派内部的组织化、纪律化建设,将改革派成员团结到他自己为核心的party中央周围,统一思想,用一个声音发话。无形间,克伦威尔开创了党派政治的先河。

关于政党,有狭义和广义的解释。如果将党派定义为较为广义的“具有相同政治目的的人组成的组织”,那么英国的党派斗争由来已久。

例如无地王约翰时期,就有贵族党和保王党之间的斗争。亨利三世时代,国会开始成为党派斗争的舞台。爱德华三世末期,黑太子党与冈特的约翰党也是斗得如火如荼,后来则是兰开斯特党与约克党之间的斗争,直至升级为血流成河的内战——玫瑰战争。

但是,上述所谓的“党”只是朋党而已,与中国东汉时期的十常侍与外戚集团、唐朝后期的牛李党争、明朝后期阉党和东林党之争类似,不是现代意义的政党。

朋党斗争的典型特征是,双方争夺的仅仅是利益,没有严密的组织结构,党派成员只是为了共同的目标松散的结合,完成目标后就会解散。

本来克伦威尔领导的改革派也是这样,虽然他入主议会后就开启了议员串联、暗箱操作,但总体来说组织仍然是松散的,纪律性也不强。

由于经济形势的逆转,到了1535年左右,继续推进宗教改革变得困难重重,国王原本坚决支持宗教改革的态度也变得暧昧起来。而改革派已经是骑虎难下,必须硬着头皮向前冲。因为天主教保守派那些人可不是吃素的,改革派退一步不是海阔天空,而是烈焰焚身。

在这样严酷斗争环境下,克伦威尔只能将改革派成员组织在一起进行集体斗争,大家共同进退,人类历史上一个政党就这样诞生了。在现代的代议制民主政体中,典型的政党具有特定的政治目标和意识形态,针对国家和社会议题有特定的主张,定立政纲展示愿景。克伦威尔领导的改革派拥有上述全部特征。

如果理解了党派斗争的背景,那么克伦威尔与安妮·博林之间内斗,也可以看作一次清党行动。

如果说,有什么人就何问题是最难达成共识的,恐怕新教领袖与宗教问题是其中一个答案。前文提到,新教因为抗议天主教的腐败堕落而出现,天然具有分裂性,不同的新教领袖之间除了反对天主教这个共同目标之外,恐怕很难在其他问题上取得一致意见。而政治斗争又讲究步调一致,如果各说各话,很容易被政敌分化,各个击破。

安妮·博林身为改革派的领袖之一,居然公然在所有人面前,攻击克伦威尔这个党魁。必须在第一时间将这种苗头扑灭,如果任其持续,并被后来者效仿,必然造成改革派内部分裂。

克伦威尔组织政党的行为,犯了亨利八世的大忌。

亨利八世能够放心地将所有权力交给克伦威尔,自己做甩手掌柜,前提是克伦威尔不会对他造成威胁。

在克伦威尔之前,所有政府官员(枢密院、法院、星室法庭)都是由国王任命,并对国王负责,官员之间没有太多的横向关系。而克伦威尔对政府机构进行了大刀阔斧的改革,在大幅提高工作效率的同时,官员之间加强上下级统御关系,并且最终都听命于他。为了防止被政敌渗透,他把枢密院等权力机构经营得如同铁桶一般,针插不进,如指臂使。

与此同时,国会也成了贯彻克伦威尔个人意志的工具。

国会是英国宪政的基石。在宗教改革前,英国国会是由教士、贵族和城市平民组成,国王不包括在内。其实质与大陆国家(如法国)的三级会议差不多,是占人口极少数的精英阶层(即“自由民”)与国王进行政治协商(特别是关于征税事宜)的机构。

例如,1483年理查三世篡权时,议会是这样宣布的:理查三世“在集会于本届国会中的三个等级,即教会贵族、世俗贵族和平民的请求与同意下”,登基为王。

宗教改革过程中,克伦威尔掌控的国会制定并颁布了一系列法令,从而开创国会立法的惯例,他以国王为令箭,以下院为阵地,打击上院的教士和贵族,极大扩张了下院的权力。克伦威尔改革国会之后,国会的三个组成部分变为:国王、上院和下院,最早这样描述的是1534年的《豁免法》。而在其中占据权力核心的是下院。后来英国国会的演变中,国王的权力逐渐虚化,就变成了今天这个样子。

英国国会历代名人录

这与亨利八世期望中的国会存在很大的偏差。

1542年(克伦威尔死后第二年),亨利八世如此描述国王与国会的关系:“朕在任何时候都不像在国会中那样高高位于王位之上,在这里,朕如首脑,你们(指议员)如同四肢,我们联为一体,组成国家。”这相当于确立了“国王在国会中”的原则。

英国史学家这样评价都铎王朝时代国王与国会的关系:“国王的权威是国会的原动力,假如没有这一生命力源泉,这架庞大的机器将停止运转,失去效能。”“国王的最高统治权只有在国会中才能合法、有效的行使,一旦脱离国会,国王的权力也就流于空谈。”

许多当代英国史学家认为,克伦威尔的改革开创了“国王在国会中”的原则,确立了“国王只能依靠国会,不能甩开国会”的政治惯例。由此,英国形成了迥异于大陆各国专制君主制的混合君主制,走上了与众不同的政治制度发展之路。

然而,所谓的“混合君主制”是在克伦威尔死后的情形。在克伦威尔掌控国会期间,不是“国王在国会中”,而是“党在国会中”,甚至可以说是“克伦威尔在国会中”。

他通过组织政党、串联议员、操纵选举、控制议程、死亡威胁甚至肉体消灭对手等种种手段,彻底把控了国会,使得国会完全贯彻克伦威尔的个人意志,有人认为他是整个都铎时代“最积极主动的国会选举操纵人”。

以现代政治的标准衡量,克伦威尔领导的改革派已经同黑社会无异。美剧《纸牌屋》中描述的种种政党政治背后的阴谋诡计,跟克伦威尔时期一比,统统小巫见大巫。

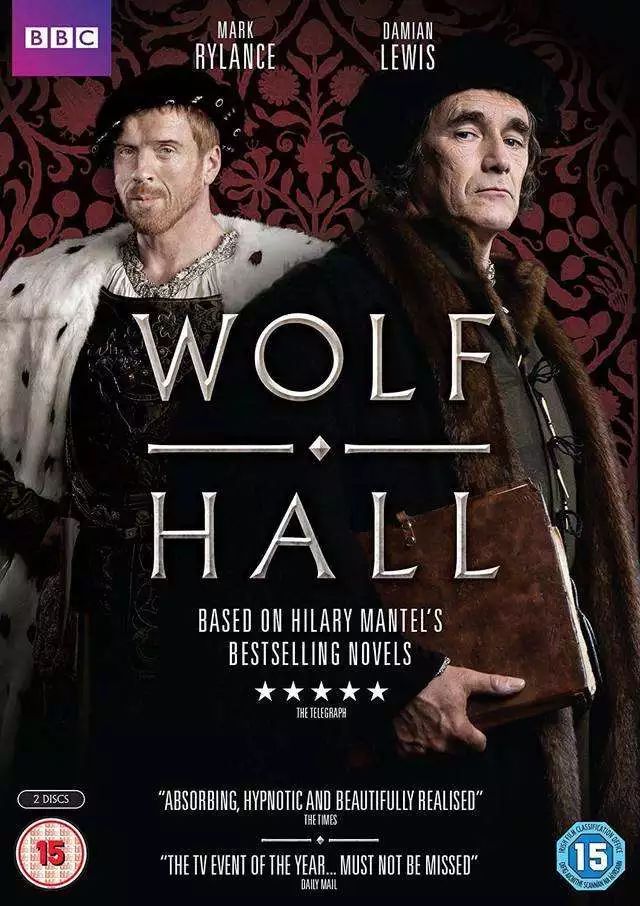

《狼厅》:以托马斯·克伦威尔为主角的电视剧

由于克伦威尔彻底掌控了国会,与改革派对抗的天主教保守派虽然拥有了经济上的底气,但政治上还处于一盘散沙的状态,完全被克伦威尔打蒙了,被压制得完全找不着北。

为了适应新的斗争形势,他们也积极学习克伦威尔的套路,彼此组织起来,迅速向政党形态转变。

也就是说,在宗教改革的过程中,由于改革派与保守派长期你死我活却又势均力敌的斗争形势,使得两派出现协同演化的趋势,两党制出现雏形。

克伦威尔扩大了国会的权威,开创了近代党派政治的先河,“国王在国会中”就变成了“党在国会中”,实际掌控议会的不是国王而是政党,甚至是克伦威尔本人。

权力被完全架空,这是任何一个帝王都不能容忍的情况。这就动了亨利八世的“逆鳞”:你克伦威尔想要闹哪样?英国到底是姓都铎还是克伦威尔?枢密院、国会都是听你的,只要你一声令下,我亨利八世的脑袋就被摘下来了。

克伦威尔变成了英国政治的核心,甚至是亨利八世无法掌控的核心,到了这一步,克伦威尔就必须死了,才能让亨利八世安心。再加上由于通胀问题导致工业化不得人心,宗教改革弄得民间怨声载道,必须有人为此负责,克伦威尔就是最好的背锅侠。唯一需要的只是一个借口。克伦威尔给国王找的王后相貌不佳,正好充当了这样的借口。

至于托马斯·克伦威尔是否随着势力膨胀,真的产生了谋反的打算,后人就不得而知了。不过,他的传人奥利弗·克伦威尔在一百多年后确确实实做到了亨利八世所怀疑的所有事情:把持了国会、砍了国王、掌握了政权。

亨利八世时期的都铎宫廷,倒是很类似与之几乎同时代的明朝,在明朝同样存在类似的两党斗争。

亨利八世类似明武宗朱厚照,克伦威尔则是类似大太监刘瑾。刘瑾与克伦威尔一样,出身寒微,依附于最高权力者,高峰时期同样权倾天下,也干了不少党同伐异的事情。当时有人写下这样的奏章:“今近而京师,远而天下皆曰两皇帝:朱皇帝、刘皇帝;又曰坐皇帝、立皇帝”。而且刘瑾与克伦威尔也同样是改革者,同样遭到朝野上下的痛恨,下场也差不多。

只不过克伦威尔的改革措施,出发点相当于站在东林党立场之上,顺应了国际贸易逐渐发展壮大的历史大势。

克伦威尔虽被处死,但是他开创了国会立法的惯例,开启了两党制的先河,建造了枢密院的高效体系(后来内阁制的雏形),这一切都被继承和发展下来,构成了成为英国政治大厦的基石。