依靠一名妓女来挽救首都,除了《三体之死神永生》中的拜占庭帝国,还有历史上的大清朝。

题目中的这位“挽救北京的红粉佳人”,就是清末民初的传奇名妓——赛金花。

此为话剧《风华绝代》中

刘晓庆饰演的

赛金花

赛金花是后来的艺名,她的闺名赵灵飞,乳名赵彩云。1886年,十四岁的赛金花来到了苏州花船上,成了一名卖笑不卖身的“清倌人”,改名为傅彩云。

没过多久,笑靥如花、柔情似水的傅彩云就红遍了整个姑苏。这时的傅彩云光彩照人,艳光四射,被誉为花魁”,也就是“苏州红灯区的头牌小姐”的意思。同治年间的状元郎洪钧因母亲去世而回到了老家苏州,却因此偶遇了傅彩云,为其美色所倾倒,牵肠挂肚辗转反侧后,不顾正房夫人的反对娶了这位苏州名妓,并改名为洪梦鸾。

这名字的意思,基本就可以理解为“我洪某人的梦中情人”吧……看样子,是真爱。

鸿钧与赛金花

1887年(光绪十三年)5月,清政府委派洪钧出使德、俄、荷、奥欧洲四国。按照惯例,大使必须有夫人随行,正房王夫人是大家闺秀出身,连生人都没见过几个,更别说出国了,心里很是惧怕,不肯犯险出洋。赛金花原本就是交际花,对于这种交际应酬的事情颇为擅长,于是,这个原本在苏州艳名远播的“花魁”,在欧洲的社交界做了名正言顺的公使夫人。她在柏林居住数年,到过圣彼得堡、日内瓦等地,周旋于上层社会。受到过德皇威廉二世和皇后奥古斯塔·维多利亚的接见,见过铁血首相俾斯麦,并与当时的德军总参谋长瓦德西相识。

赛金花十分聪明伶俐,从德意志的贵妇们那里学了一口流利的德语,还是正宗的德意志宫廷风格。在烟花之地学会的那些社交手段,也让她在欧洲宫廷游刃有余,成为当时欧洲上层社交圈的明星。

十九世纪欧洲宫廷舞会

赛金花在觐见德皇及皇后的时候,表现得恰到好处,她那绰约的身姿、娇嫩雪白的肌肤、水灵灵的一双妙目传达出的无限情意、细瓷般的气韵,震住了在场的所有人,让他们真正见识了东方美女的风采,皇后盛赞她为“东方第一美女”;在晋谒俄国沙皇及皇后时,赛金花头上挽着蟠曼陀发髻,戴一顶堆花雪羽帽,颈脖子上围着一条天鹅绒的围巾,身穿紫貂外套,下系淡青软缎压金的绣花裙子,脚登一对雕漆油光的黑皮鞋,胸花朵朵,钻石晶晶,衬托出桃腮秀靥,更显得雍容华贵;在英国与维多利亚女王合影时,显得是那么恰如其分,那么自然。在她之前,中国首任驻英公使郭嵩焘也带着侍妾梁夫人出使,但其风头却完全被赛金花盖过了。

德皇威廉二世与王后维多利亚

瓦德西和老毛奇这种纯粹的军人不同,很懂得政治钻营,年轻的时候娶了一个富有且野心勃勃的

美国

寡妇,因此在贵族上层讲究排场的交际圈很受欢迎,经常出入交际场所。他长期担任德皇的副官,虽然没有战功,但是给德皇和宫廷留下很深的印象。瓦德西应该经常在交际场合与赛金花见面,对这位娇小玲珑又落落大方的东方美人留下了很深的印象,以至于多年之后还念念不忘。说来也巧,赛金花在欧洲的期间,恰好与瓦德西担任总参谋长的时间吻合(1888-1891),瓦德西怀念赛金花的同时,恐怕还在怀念当年在德国宫廷无限风光的那些岁月。

到目前为止,赛金花的故事简直就

是“玛丽苏中的战斗机”,比怒沉百宝箱的杜十娘、埋骨西泠的苏小小强了不知道多少倍,然而赛金花命运的转折是如此的突兀,比国运急转直下的大清朝下跌得还要快。

1892年11月30日,洪钧任满回国,在事业上遭受意外打击郁郁寡欢,一年后病死,正房夫人不承认赛金花这个妾,将她赶出了家门。

赛金花倒也豁达乐观,她信奉在哪里跌倒,就在哪里扎根。她索性又重操旧业,而且还移居到了十里洋场的上海。她在自己的香闺悬挂了一张洪钧的照片,亮明自己状元夫人、公使夫人的身份,于是名声大噪,生意非常火爆,成为轰动一时的新闻人物。

据传,她还曾经接待过李鸿章。在几年之后的1896年,李鸿章出使欧洲,想来已经年过七旬并且身体不佳的李鸿章当年见赛金花,不是为了喝喝花酒,更多的是为了打探有关欧洲的情况。当时对欧洲最了解的中国人,恐怕就数这位名妓了。赛金花的亡夫洪钧并非泛泛之辈,他出使回国后,曾上表光绪皇帝,说欧洲列强之间矛盾深重,迟早必有一战,若干年后的第一次世界大战证明了他预判的正确性。想必洪钧曾跟自己最心爱的女人赛金花探讨过这些事情,因为赛金花是除了他之外唯一近距离观察过欧洲上流社会的中国人,甚至比他自己观察得还要深入。可以猜想,其中某些关键情报,可能就是赛金花从与她交往的那些达官贵人(比如野心勃勃的瓦德西)或者贵妇口中套出来的。

李鸿章出使欧洲期间与俾斯麦合影

赛金花接待了李中堂之后,命运并没有什么改变,而是继续在风月界深耕,打造自己的品牌。她后来又转战天津,招募了一批年轻漂亮的女孩子,正式在江岔口胡同组成了南方风味的“金花班”,自己当起了鸨母。“赛金花”的名号就是由此而来的。

在天津,赛金花结识了一位政界要人,他就是户部尚书杨立山。杨立山把赛金花带到京城,住在李铁拐斜街(今天的铁树斜街)的鸿升客栈内。天津的金花班底也被她带到了北京城。从此南班妓女进入北京,打造北京风月界的高端品牌。京城风月圈从此分作南北两大流派,其中面向高端消费市场的南派,几乎是“赛金花”这个IP独霸天下。

初到北京的那段时间,是赛金花的鼎盛时期。她艳帜所指,当者披靡,名头响遍了四九城的每一个角落,无人不知无人不晓。

如同戏子需要有人来捧一样,妓女一样需要追捧,才能扎根立足,水涨船高。赛金花的传奇经历,使她备受王公大臣、豪门贵胄的青睐。

除了户部尚书杨立山外,浙江江西巡抚德晓峰也和她打得火热,杨、德二位大人对她出手很是阔绰,一次就能送上白银一千两。赛金花还是庆王府(西城区定阜街西部路北)、庄王府(西四北太平仓胡同路北)的常客。

如果不考虑从事的职业,赛金花在社交圈中的地位,简直就是清末的邓文迪,甚至比邓文迪还要吃得开。

她还是当时北京城的一个时髦人物。她把上海花界的潮流行为带到了保守的北京,常着男装在街上骑马,“奇花异服”,被人视为妖孽。赛金花常穿男装,结发辫,头戴草帽,足蹬缎靴,别有一股男子英气,举止行动都出位大胆。因与京城名儒、巨商卢玉舫结拜,排行老二,因而人称赛二爷。人称孙三爷的孙作舟,一直与赛金花同居,为赛金花的青楼撑腰。

当时的赛金花,是北京上流社会目光的焦点。刘半农在《赛金花本事》中写道:“中国有两个‘宝贝’——慈禧与赛金花,一个在朝,一个在野;一个卖国,一个卖身;一个可恨,一个可怜。”

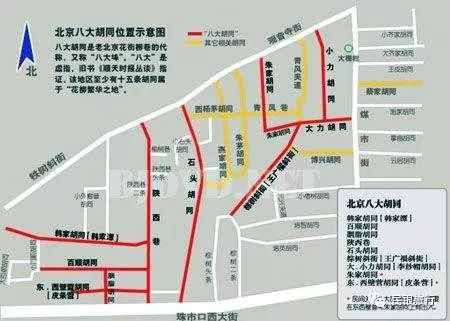

八国联军攻入北京,在最初的烧杀掳掠结束之后,各国军队开始对北京实行分区占领,着手恢复秩序。北京最早恢复的商业活动,竟然是娼业。八大胡同的业务超常繁盛,联军的大兵们在京城里四下乱窜,寻花问柳。

八国联军士兵与妓女合影

赛金花当时住在八大胡同之一的石头胡同,而石头胡同正好归德军管辖。有一天几个德国兵闯进石头胡同,敲响了赛金花的房门。让德国兵做梦也没有想到的是,眼前这位东方面孔的烟花女子,居然说一口流利的德语,还是正宗宫廷腔,在场的德国士兵面面相觑,不知如何是好。赛金花居然还很镇定地向一个德国军官问起,她当年认识的德国要人的情况,还顺手拿出了和这些德国要人的合影照片来给这几个德国大兵看。

八大胡同位置

德军官兵被彻底震惊了,因为他们在这些照片上,辨认出他们敬爱的威廉皇帝和维多利亚皇后,甚至还有八国联军总司令瓦德西。

这尼玛是什么情况?换谁也得懵逼吧!他们不敢造次,派人把这一带先保护起来,等瓦德西本人到了北京再说。

1900年10月的一天,一辆轿车来到石头胡同停下,下来两个德军士兵,堂而皇之地把赛金花接回八国联军司令部(

位于如今中南海

),于是有了赛金花和八国联军司令瓦德西的历史性会见。

据赛金花自己说,她与瓦德西之间只是老朋友见面,叙叙旧,聊聊天。但是在一些演绎版本中,当年在德国时,瓦德西就已经是赛金花的裙下之臣,那些旖旎滋味常常让他魂牵梦萦,阔别十年,瓦德西终于又将当年的梦中情人揽入怀中。

慈禧的寝宫

仪鸾殿(原址位于中南海,已毁,新建的仪鸾殿即怀仁堂)

,成了瓦德西的温柔乡;慈禧太后的龙床,成了赛金花迎战联军统帅的又一个脂粉战场。瓦德西送给赛金花的礼物,是两套青缎子绣花的夹衣裳;另外还有一个小箱子,里面装着1000块现大洋。

据说,有一天仪鸾殿突然失火,住在瓦德西邻室的德军参谋长被浓烟呛死。瓦德西与赛金花正在慈禧的龙床上巫山云雨,来不及穿好衣服,瓦德西抱起赛金花,赤裸裸地跑出殿外,成为北京市民茶余饭后的笑谈。

仪鸾殿内部

仪鸾殿失火这事是真实的。光绪二十七年三月初一(1901年4月19日),在京作为“辛丑和议”的全权大臣的奕劻等致电追随慈禧逃亡西安的军机处:“二月二十九日夜内,仪鸾殿不戒于火,延烧前后殿、配殿,烧毙德国提督一名。”这份电报现存中国第一

历史档案馆。电报中提到丧生的德国提督是施瓦兹霍夫少将,瓦德西本人闻警撤出,衣衫不全。

对于“瓦德西和赛金花之间是否有一腿”这事,历来众说纷纭,扑朔迷离。不过我们可以从当事人的心境来推测一番。对于赛金花来说,她本就是风尘女子,能在这兵荒马乱的年代攀上北京城内最有权势的人,肯定是求之不得,当时她28岁,可以说仍然是风韵犹存,甚至比当年更有魅力。对于瓦德西来说,赛金花是他当年倾慕的东方美女,关于赛金花的回忆,也代表了他当年在皇宫受宠的光辉岁月。再加上赛金花懂得德语,能用他的母语跟他聊天,对于远涉重洋干着糟心擦屁股活的瓦德西来说,无异于最好的精神慰藉。虽说他当时年近七旬,似乎对于男女欢好之事略有点上了年纪,但是他被排挤多年,仍然雄心未已,这件事不正好证明他宝刀未老,“尚能饭”么?

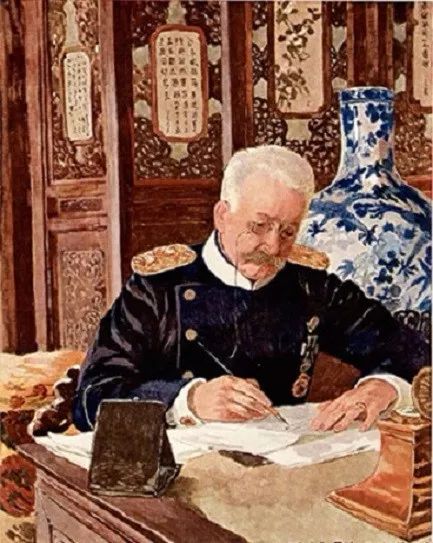

在仪鸾殿内办公的瓦德西

赛金花不管是与瓦德西叙旧也好,还是颠鸾倒凤大战三百回合也罢,总之她对瓦德西说:"军队贵有纪律,德国为欧洲文明之邦,历来以名誉为第二生命,尤其不应该示人以野蛮疯狂。"这一席话胜过任何堂而皇之的外交辞令,起到了意想不到的作用。瓦德西从此约束军队纪律,北京城治安好转。

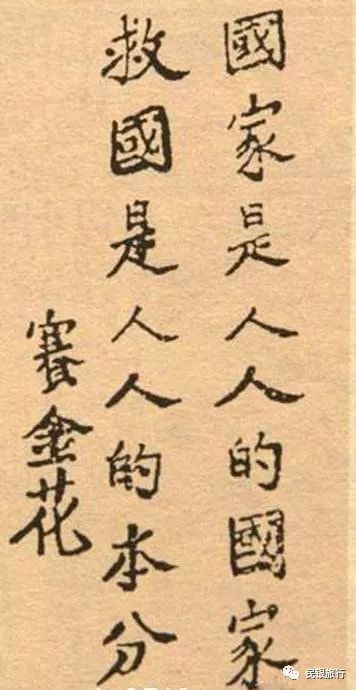

清末小说《九尾龟》也曾有这样的记载,说赛金花到紫禁城与瓦德西相见,看到国人眼中神圣的皇家宫苑被联军占领,面目全非,爱国心油然而起:"我虽然是个妓女,却究竟是中国人,遇着可以帮助中国的地方,自然要出力相助。"

苏曼殊在《焚剑记》中也曾记述过此事:"彩云(即赛金花)为状元夫人,至英国,与女王同摄小影。及状元死,彩云亦零落人间。庚子之役,与联军元帅瓦德西办外交,琉璃厂之国粹赖以保存。"赛金花的挺身而出,"使不可终日之居民顿解倒悬,至今犹有称道之者"(引自《赛金花事略》)。

瓦德西委托赛金花为联军收购军粮,在琉璃厂罗家大院内设立采购粮秣办事处,所有事情便都由赛金花作保。赛金花时常骑着骏马,与瓦德西并辔而行,或徜徉在各风景名胜,如改换男装到皇家园林西苑(今中南海)游玩;或在市井通衢里巡视。多少华洋纠纷,在赛金花樱唇初动时,即消解于无形。

于是京城内外,从贩夫走卒到公子王孙,一传十,十传百,赛金花被赋予了救国救民的光环,"议和大臣赛二爷"于是名满九城。最后甚至成了"九天护国娘娘",使千百万中国百姓幸免于八国联军的劫掠。鲁迅听说此事后颇为不屑,在《这也是生活》中写道:“连义和拳时代,和德国统帅瓦德西睡了一些时候的赛金花,也早以封为九天护国娘娘了!”

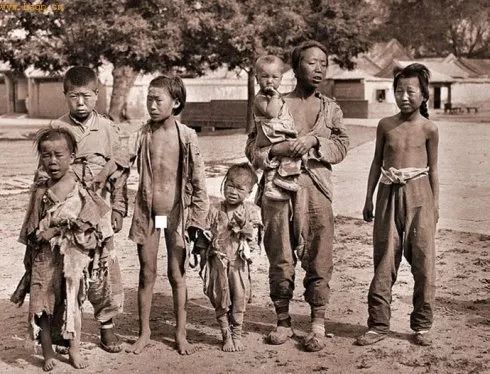

在那个国土沦丧、尊严扫地的年代,中国人的脸面已经跌到粪土之中。

居然要靠一个妓女来保全首都,这事虽然十分伤及自尊,但是当时的情况是“人命贱如狗”,能保得性命已经是烧高香了,要面子还有何用?把如此屈辱的事情记录下来,就是为了铭记在心,永不再犯!

清末在北海公园里讨生活的乞丐一家

德国驻华公使克林德被义和团所杀,其夫人伤心至极,扬言要用慈禧太后的老命来抵,因而议和的先决条件便成了:"光绪赔罪,慈禧抵命。"李鸿章听了一筹莫展,据说也是赛金花出面说服了瓦德西,又通过瓦德西找到了克林德夫人。

赛金花对她说,要把太后列为战争元凶,这对于中国来说是不可能的。她建议为克林德竖立一座牌坊,类似欧洲人的石碑或铜像,用这种方式委婉地向德国政府道歉。这一建议后来被写入《辛丑条约》第一款:清廷派醇亲王载沣赴德国就克林德公使被杀一事,向德国皇帝道歉,并在克林德被杀地点,修建一座品级相当的石牌坊。

赛金花有一定的外事经验,懂德语,以至后来跟洋人打交道并不怯场,也很讲究技巧。按照曾朴对赛金花的描述,与克林德夫人谈判的赛金花"灵心四照,妙舌如莲,周旋得春风满座"。最终克林德夫人软化下来,同意了这一条件。

1902年,克林德碑竖立于东单牌楼的时候,赛金花应邀参加了揭牌仪式。据说那天辜鸿铭见到了赛金花,他对赛金花说:"你做过的这些义举,于社会有功,上苍总会有眼的。"林语堂在《京华烟云》中说:“北京总算有救了,免除了大规模杀戮抢劫,秩序逐渐在恢复中,这有赖于名妓赛金花的福荫。”

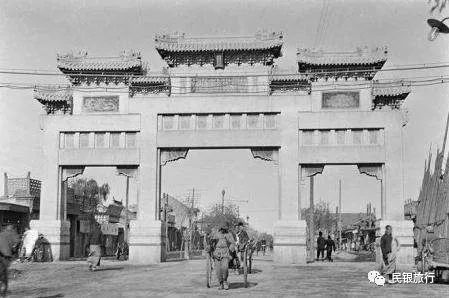

“克林德碑”牌坊横跨在繁华的东单北大街上,于1901年6月25日开工,1903年1月8日竣工,是汉白玉蓝琉璃瓦庑殿顶式,形制是四柱三间七楼,碑文用拉丁语、德语、汉语三种文字,表达清朝皇帝对克林德被杀的惋惜。

1918年11月11日,第一次世界大战结束,德国战败;13日,中华民国北京政府将牌坊迁往中央公园(今中山公园),将坊额改为“公理战胜”,但规模缩小为三楼。1920年7月4日,中华民国北京政府在中央公园内为新落成的纪念坊举行落成典礼。1953年10月,亚洲及太平洋地区和平大会在北京召开期间,再次改名为保卫和平坊。

立于东单街头的克林德牌坊

八国联军攻打北京时,慈禧太后率光绪皇帝等百位皇亲,在忠臣随扈下出宫避祸西安。回銮之后,被迫接受八国联军提出的《辛丑条约》,还是靠一个妓女从中斡旋,才摆平了各国的怒火。论理说,赛金花救了慈禧一命,立了个大功,应当封赏。但是到处都传言,仪鸾殿被烧是因为瓦德西和赛金花在慈禧的龙床上颠龙倒凤点着了炉火,谁敢触老佛爷的霉头?不仅没人敢提赏赐赛金花这茬,反而赛金花遭受打压,恰好她手下一个妓女因病而死,她被以此为借口下狱。此后也没有达官贵人敢光顾,境况越来越凄凉,最后在贫病交加中去世。赛金花的命运,就是积贫积弱的旧中国的一个缩影。

以往列强历次欺辱中国,宫里的这帮权贵们都没有亲见,如今是真真切切地有了切肤之痛,因此这件事对清廷上下打击甚大,对清廷的影响也远超以往。就连最保守的慈禧太后也感到,再不进行变法图强,下一次恐怕真要脑袋不保。

光绪二十七年(1901年),在慈禧太后的默许下,清政府进行改革,改革内容多与光绪二十四年(1898年)的戊戌变法近似,但比戊戌变法更广更深,还涉及废除千年仕宦之道的科举制度。

科举制度曾对打破士族垄断,给寒门子弟提供晋升阶梯,提供社会的阶层流动性起到了积极作用。欧洲各国近代的官员选拔制度都是学习英国。而英国的考试制度又是学习中国科举。

1853年,英国国会任命财政部常务次官查理斯·屈维廉(Charles Trevelyan)与斯坦福·诺斯科特(Stanfford Northcote),负责英国文官制度的改革和方案草拟。后他们向国会提交了《关于建立英国常任文官制度的报告》,报告中的主要观点就是建议学习、实行中国的科举制度,通过公开、竞争性的考试手段来招聘官员。英国通过学习借鉴中国的科举制度,完善了自身的文官选拔制度,然而中国科举制度从明清开始越来越变得僵化,在这一“指挥棒”的指引下,国民教育的内容和形式,都局限于孔子朱熹的言论,充其量算是在指定范围内的议论文比赛,已经远远不能适应国家建设的需要。

光绪三十一年(1905),光绪皇帝诏准袁世凯、张之洞奏请停止科举,兴办学堂的折子,下令“立停科举以广学校”,使在中国历史上延续了1300多年的科举制度被最终废除,科举取士与学校教育实现了彻底的脱钩。12月6日,清廷下谕在敬谨亲王府旧址设立学部,为专管全国学堂事务的机构。

无论什么年代,事情都是人干的,最重要的永远是人才。

教育乃是百年大计,关系到民族兴亡、国家兴衰,是根本中的根本。

实际上从这一刻起,近代中国才真正开始了救亡图存,不通过教育改变中国人的知识结构与精神面貌,再搞什么维新变法都是空中楼阁,镜花水月。

于是,西单教育街1-3号

院就正式从王爷府变成了清学部。1907年,张之洞和袁世凯被调入北京,成为军机大臣,张之洞全面主持学部工作(其住宅在北京西城区白米斜街路北)。

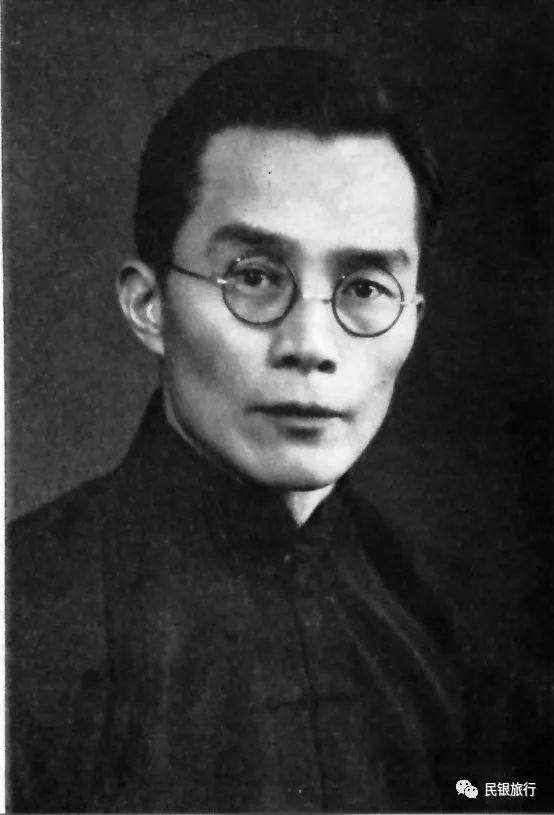

张之洞

北京那么多王爷府,为啥单挑敬谨亲王府呢?因为尼堪并非世袭罔替的铁帽子王,按照清朝的制度,子孙如果没有功劳的话,袭爵是逐级递降的。到了清末爱新觉罗·全荣这一辈,已经从王爷降为镇国公,再在王府居住,就不合规矩了。然而人家在府里住着,总不能光天化日之下把人从府里赶出来吧?颜面上也不好看那。光绪二十八年正月,尼堪后裔镇国公全荣被派出守护西陵,敬谨亲王府就成了一所空宅。所以光绪就把这里改作学部衙署。

祖宅被改成清学部没多久,全荣结束守陵回京,吃着火锅唱着歌,庆祝终于结束了苦逼的守陵生涯,到了家门口发现匾额已换,住的地方已经被占了。从这里也可以看出当时清政府的财政有多紧张,没钱新建一个衙门,只好使出这种鸡贼的手段,赶在人家回家前占了人家的房子。

你一个没落王爷后代,还想阻挡新政不成?

全荣没办法,

只能搬至西单牌楼西侧居住,全荣府和本家分别住在邱祖胡同和报子胡同,邱祖胡同的一家被称为西府,报子胡同的一家被称为东府。

清政府在推行新政过程中,把“奖游学”与“改学堂,停科举”并提,要求各省筹集经费选派学生出洋学习,讲求专门学业。对毕业留学生,分别赏给进士、举人等出身。对自备旅费出洋留学的,与派出学生同等对待。

早期由于经费所限,大部分中国留学生都选择前往日本留学,因为这里离家近,学费也相对便宜。

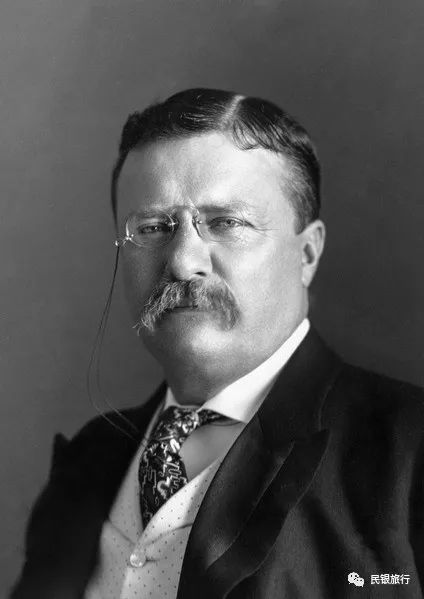

1906年初,美国伊利诺伊州大学校长爱德蒙·詹姆士送呈总统西奥多·罗斯福一份备忘录,要求美国政府加速吸引中国留学生到美国去。同年3月6日,美国传教士明恩溥到白宫进谒罗斯福总统。他建议总统将中国清政府的庚子赔款退还一部分,专门开办和津贴在中国的学校。

在这些人的鼓吹下,罗斯福向国会提出了一个咨文,指出:“我国宜实力帮助中国厉行教育,使此巨数之国民能以渐融洽于近世之境地。援助之法宜招导学生来美,入我国大学及其它高等学社,使修业成器,伟然成才,谅我国教育界必能体此美意,同力合德,赞助国家成斯盛举。”

西奥多·罗斯福

1908年7月11日,美国驻华公使柔克义向中国政府正式声明,将美国所得“庚子赔款”的半数退还给中国,作为资助留美学生之用。留下的那部分“实应赔偿”,内容包括美国出兵中国的军费赔偿及美在华商人与传教士的损失赔偿。

为什么美国人主张用退赔的庚款办学呢?美国伊利诺伊州大学校长詹姆士在1906年给罗斯福的备忘录中,其实已经透露了其中奥秘。

在这份备忘录中声称:“哪一个国家能够做到教育这一代中国青年人,哪一个国家就能由于这方面所支付的努力,而在精神和商业上的影响取回最大的收获。”“商业追随精神上的支配,比追随军旗更为可靠。”

其实说白了,美国人看到日本培养了一堆哈日族,于是着急了,如果这些哈日精英日后控制了中国,岂不就相当于日本控制了中国精英的思想,将来,日本就可以利用这些哈日精英作为日本统治中国的代理人。这显然不符合美国的利益。

于是,美国不惜退回半数庚子赔款,用于在中国培养“精神美国人”,也就是美分党。

所以说,网上“精日”和“美分党”很多,这事一点都不稀奇,人家一百多年前就往这上面花力气了,总得有点工作成果不是?

1909年,清廷在北京设立游美学务处,同时开始筹建附设肄业馆,总办周自齐,招考第一批庚款直接留美生。9月,留美学生选拔考试安排在学部考棚(今教育街)举行。

具体安排是: 9月4日开考,共考五场, 9月4日考试国文,9月5日考试英文。9月7、 8两日校阅试卷,按分数先行取录,9月8日放初榜,共取68人。9月9日考代数、平面几何、法文、德文、拉丁文,9月10日考立体几何、物理、美史、英史,9月11日考三角、化学、罗马史、希腊史。五场考试之后,录取程义法、金涛、梅贻琦、胡刚复、金邦正等47人,也就是第一批直接留美生,他们于1909年10月12日由上海启程赴美。

梅贻琦

1911年,游美肄业馆更名清华学堂,并首次开学,是由美国“退还”的部分“庚子赔款”建立的留美预备学校,这就是清华大学的前身。

清政府的新政,并没有挽救自身的命运,反而敲响了自身的丧钟。

在清华学堂成立的同一年,辛亥革命爆发,清政府寿终正寝。正是被清政府所依仗的新政股肱之臣袁世凯,成为清政府的掘墓人。

袁世凯当政期间,对于新式教育的支持是不遗余力的,甚至在1949年之前,袁世凯执政期间是教育环境最好的时期。在财政捉襟见肘的情况下,袁世凯宁可压缩军队,也要推广全部免费的新式学校,即四年制初级小学。他反复强调教育的重要性:国家之繁荣昌盛,实系于国民之品德、知识和体力之高超,若欲提高此三者之水平,必得强化公民教育。

袁世凯

在袁世凯大力提倡新式教育的背景之下,美国用心良苦的教育计划,成效卓然。考取庚子赔款(胡适是第二批)而留美的中国学生,在后来的几十年间成了中国学术界最闪亮的明星,而他们的言传身教,又深深地影响了后来者。 到了30年代,美国已超过日本,成为中国留学生最多的国家。与此同时,美国人在中国建立了12所教会大学,这其中包括赫赫有名的燕京大学(校址在今天的北京大学院内)。教会医院则出现了协和医院,洛克菲勒基金会则资助了中国学者们的农村调查与考古行动。

对于美国在中国办学这一事情,必须辩证地看待。首先,对于将西方先进学术引入中国起到了积极的作用,无论是清华大学、燕京大学还是协和医学院,都为中国培养了大批人才,其中很多人日后都为建设新中国起到了非常大的作用,这一点必须给予肯定。

另一方面,尽管其中也涌现出一批为了中国的进步奉献力量的友好人士,例如埃德加·斯诺夫妇和非著名但很重要的林迈可(

见文章《

英国男爵如何成为土八路

》,点击标题链接可查看

)都是燕京大学的教师,为中国革命事业贡献了巨大力量。但是也要看清,从美国政府的角度来说,在中国办学的首要目的,是培养美国利益的代言人,这是持续百年的国家大计,直到今天仍然如此。这就如同从殖民时代起,英国在印度、香港等殖民地长期选拔优秀学子去英国留学,而这些人学成归国后,大多数成为在所在国维护大英帝国利益的中坚力量,甚至有人不惜喊出让中国被殖民三百年的话。

然而,同样的种子种在不同的土壤里,结出的果实却并不相同,正所谓“橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳”。英国人成功地在印度培养出大量哈英精英,依靠这些人在印度成功实现了二百多年的殖民统治(欲了解详情,可看本公众号中的“印度惊奇”系列)。

美国人抱着同样的目的,在中国除了培养出一些精神美国人之外,仍然培养出一大批具有独立自主精神,反对外国奴役和殖民的爱国人士。正如当年英国在北美殖民地也兴办了不少学校,但是日后领导独立战争的革命领袖,大多也是从这些学校中走出。比如

鼓吹

美国独立最积极的杰斐逊,就是英国在北美办的代理人学校——威廉玛丽学院走出来的。