一本摄影家的小说集应该长成什么样?

影像元素的介入是必要的吗?

摄影图像和文字应当保持多少米的距离?

它们是有关系的吗?

在第一次和作者见面讨论《座椅反弹的声响》这本中短篇小说集时,我们就开始纠结上面几个问题——作者封岩老师的身份是摄影艺术家,而这是一本纯文学作品;选题策划阶段我们将它定义为一本图文书,不能说没有对作者以文学新面貌登场的考虑。

作者封岩老师则

从对文字的信仰出发,更希望它是一部纯粹的、只有文字的纯文学作品

,对插入摄影作品分散重点,使之变成一部图配文的图像小说忧心忡忡。最后,落到实际操作层面上,反复选图、排版试验,恰当的图文关系,一直没找到。

还是回到最容易回答的,也就是最后一个问题入手吧。《座椅反弹的声响》是一本阅读体验十分独特的小说。

只要稍稍读一下这部与众不同的手稿,就会感受到作者写下这些文字时的创作冲动,同时发现

字里行间强烈的摄影感,极其类似镜头的精细定格

,定格于一个实验剧场里的一场屠宰仪式、一个人一天24小时的生活切片、一颗子弹射入大脑的21.32秒……

静态、客观、准确

。

就像作为影像工作者的封岩所专长的观念摄影,镇定地摆拍档案柜、沙发、木衣架、老式电扇,这些真实的日常物品,在被正面凝固的一刻成了一座纪念碑,缓慢释放它所携带的历史内容。同样地,

被《座椅》的文字定格的人间日常,也在缓慢释放出一种真实的不真实感

。

所以,这部小说集的秘密,和封岩的影像一样,从来不在于对所谓的“决定性瞬间”的捕捉,关键也不在于精妙的遣词造句和跌宕起伏的刺激情节,而是

文字背后超越文字本身的东西

。

纪念碑系列-封岩摄

影作品

在三次见面讨论过程中,大多数时间封岩老师都在漫谈最近读过的书、看过的电影、跑过的马拉松,讲北京的工作室、纽约的河岸线,也谈昆汀·塔伦蒂诺和好莱坞老电影中通俗元素的经典化与艺术化,让-皮埃尔·梅尔维尔、阿兰·罗伯-格里耶、马尔克斯和科塔萨尔.

其间多次提起摄影大师

威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)

在不重要细节的“案发现场”戴着白手套工作的场景,有着仿佛侦探小说般的精确感和仪式感。埃格尔斯顿所拍的也是日常生活中的常见事物,却包含着一种危险的神秘。

Red Ceiling -WilliamEggleston

“埃格尔斯顿的摄影作品会蒙蔽你的双眼。你必须看着它们,然后再看一遍,然后再一遍……直到他的拍摄动机在刹那间戳中你的心。”

有采访者曾经这样说。事实上,如果把这句话的主语换成《座椅反弹的声响》也一样毫无违和感。

正是在这些理解之上,设计师张梓涵开启了(无数稿中的)第一稿:

第一版设计尝试,封岩老师觉得太过现代时尚,缺少了文学作品朴实、低调的特质,双层函套设计也有点“过于豪华”。相比之下,他更倾向于这样的极简风格:

另外,联系到老师的早期作品都是用胶片拍摄,颗粒感作为书籍的视觉表达有助于营造临场感,取材于旧报纸、铅字活版印刷的元素,类似

复古字形、重版叠印、拼贴

,也因为年代和侦探感,都是可以尝试的元素。

A、B两侧封面展开图

极简文字线条排列、倾斜、遮挡传达

一种不稳定、反弹的动势,以及反弹过后的回响

。用黑白灰特种纸和起凸工艺突出质感。

这一次,整体设计方向得到了作者的认可,不过大家一番讨论,第二个问题又开始蠢蠢欲动了:作者

区别于传统文学创作者的摄影艺术家身份

要如何在不抢文字风头的前提下巧妙地体现出来呢?似乎还是要有一些关于摄影作品的表达?

结论:

A篇保持现在的极简风格,B篇封面尽力

融合摄影作品

——这里有必要补充下背景:A篇是中篇小说《座椅反弹的声响》,B篇是以“零度空间”为题的短篇小说集;节奏上,前者缓慢,后者迅疾,呈现出完全相反的两种态势;时间上,后者写于20世纪90年代客居纽约期间,前者则完成于2000年初的北京,当时封岩老师在北京这座老城回望、虚构同样是古城的西安。

可能是在错误的方向上走了太远,就在一筹莫展之际,一段与小说理念“言之无物”紧密相关的评论家文字突然点亮了思路:“这一部分内容,平凡到没有人留意,没有人用心。

它们的存在是我们在感受和交流的时候所删除的那一部分。漫不经心是生活的训练所致,

习惯使我们将情感分为重要的与不重要、必要的与不必要的,对‘不重要’的感受的表达和关注需要付出的代价更高。”

Speaking beyond words.

如果

按照英文直译应该是“言外之意”——也许不应该直接展示摄影作品,这么独特的摄影作品也需要一个独特的“打开方式”。正是基于这一点,设计师第一次萌生了将两本书在形式上合成一本的想法。

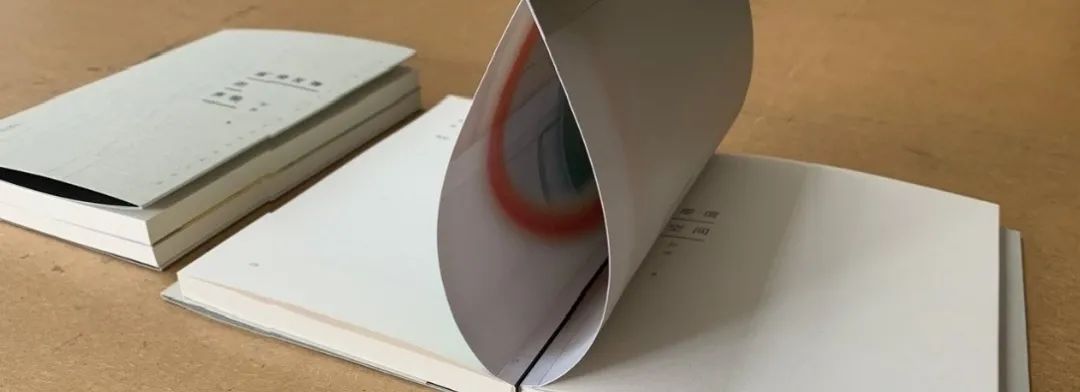

AB双册的折页结构,A 册封底和B 册封底相连结,构成一个折页,类似M形,在外层套上护封后,

折页就藏在了图书的“核心地带”,也像一座迷宫。

如果读者拆开护封、将双册平摊,就会发现原本躲在AB册中间的部分,也就是两幅摄影作品——《浴室镜子》和《绿门黄包》,它们在创作时间上与小说正好重叠,都摄于21世纪初北京农展馆附近封岩的寓所,对当年农展馆周边的生活,中篇《座椅反弹的声响》同样也借故事中几位陈述者之口进行了扫描仪一般令人发指的写真,甚至精细到了公共汽车的到站时间。

图与文形成互文关系,在收与放中,图片与小说又若即若离、互不侵入。

就像作者所说的,

“摄影可以是文学的草稿,而电影可以是绘画的素描……这不仅是我创作的动能,也可以算是我所理解的当代艺术的其中一个重要特质”。

折页的小小彩蛋对应了speaking beyond words,那些需要读者去发现的部分。

一个偶然,过程中的一稿封面字体设计鬼使神地被差拉扯变形。

意外容易令人联想到小说中屠刀、凶杀等信息点

,不如顺势将字体锐化,突出危险感,以及封岩老师反复提及的迷宫概念,神秘、连续、无限……

基本成形的字体设计概念,

在线条中蕴含着理性和秩序

: