本文接上一篇:

库克:苹果起死回生的幕后英雄——苹果之殇谁之过?(三)

从财务结构上看,苹果是一家设计公司,但是从对供应链介入的程度上看,它比任何一家制造业公司的介入程度都深。除了不自己拥有工厂,苹果事实上就是一家制造业公司。

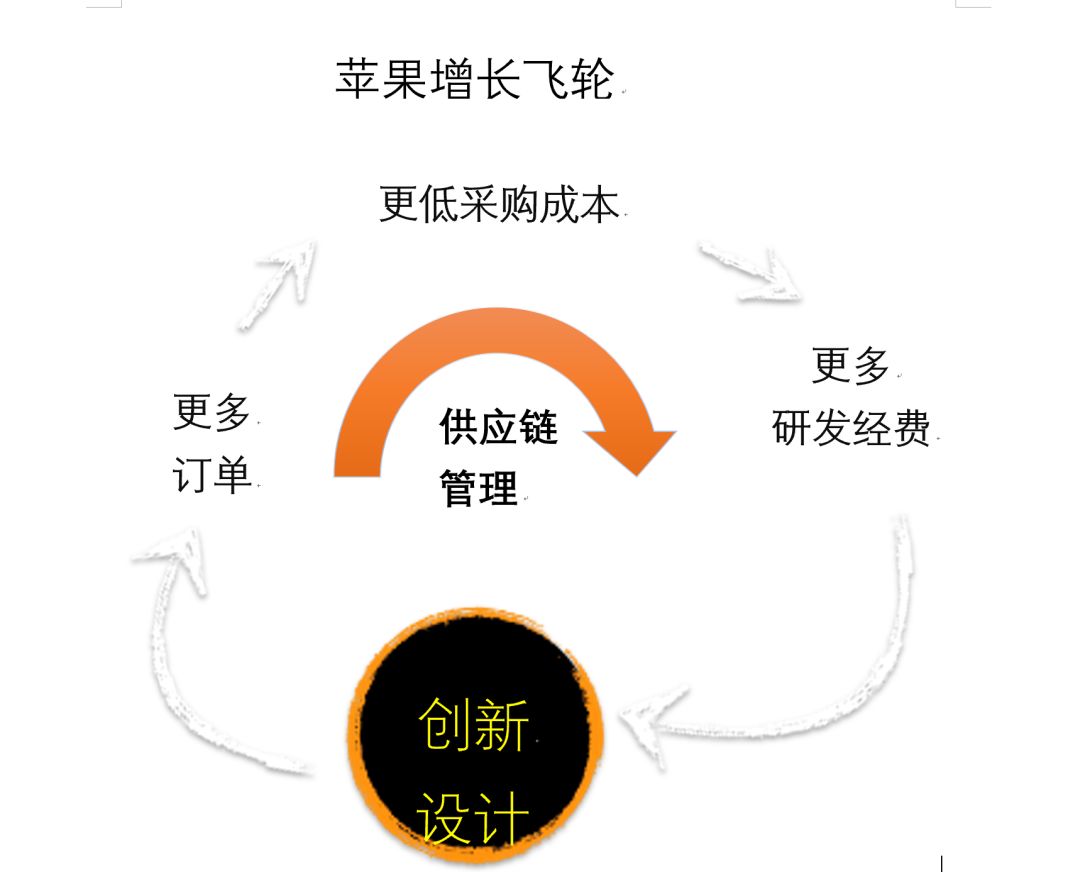

以遍布全球的供应链为核心,库克为苹果量身打造了支撑万亿市值的增长飞轮。

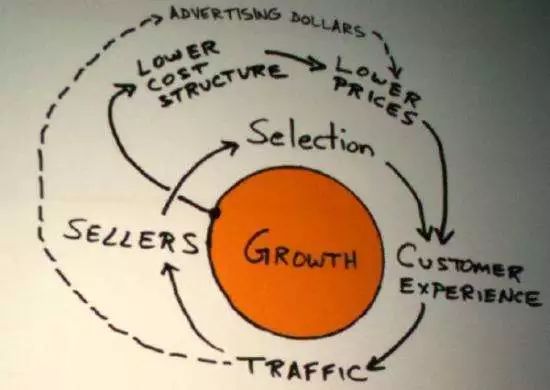

提到增长飞轮,人们常会想到亚马逊的增长飞轮。

翻译版在这里:

亚马逊根基是零售,表面上看,良好的客户体验是增长飞轮的核心。更多用户带来更多商家,更多商家带来更多商品选择,又吸引更多用户,从而产生良性循环。

但是真正推动这一飞轮转动起来的,是亚马逊不断迭代的物流体系。

亚马逊物流仓库(2014年)

亚马逊无人仓库(2016年)

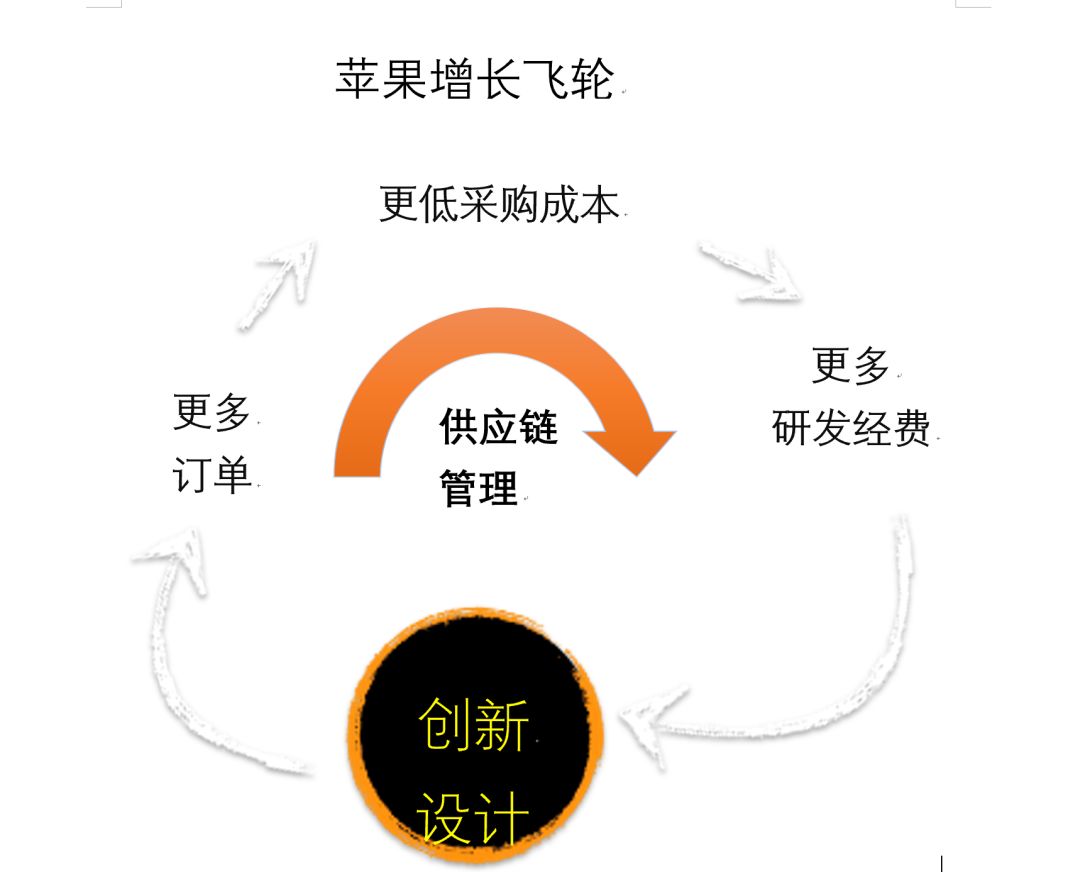

苹果的根基则是制造。大家都看到乔布斯带来令人尖叫的创新设计,但是推动这一飞轮转动起来的,是库克带来的强大供应链管理和改造能力。

一件产品最终推向市场,要经历用户需求调查、产品设计、原材料采购、供应商改造、零件生产和配送、组装、运输分销、零售等诸多环节,信息流、资金流、物流贯穿全过程,环环相扣,其中又涉及各级供应商、制造商、分销商、承运商、销售商、服务商等诸多利益相关方,任何一个环节出现差错,都可能会造成重大影响。

智能手机恐怕是除了汽车之外,最为精密复杂的大批量消费品。以一台苹果手机为例,它的屏幕来自韩国LG,内存来自三星,CPU来自高通,GPU来自英伟达,WiFi芯片来自博通,基带芯片来自英飞凌,组装则由富士康完成,此外还有摄像头、屏幕玻璃、按键、边框、天线、连接器、音响、电池等等。

2018年3月8日,苹果公布了其供应商的前二百强,遍布美国、亚洲和欧洲,其中中国占了35%(包括大陆、香港、台湾)。此外,即使供应商是美国、日本或欧洲的公司,其工厂所在地也大都在中国或亚洲其他国家。

从某种程度上,苹果的供应链反映了当今世界的制造业分布格局。

苹果供应链分布

这么复杂的供应链,遍布全球这么多国家和地区,库克是如何管理的?它又如何做到让苹果的产品具有卓越性能的同时控制住成本?

首先,贴近布局策略。

和其他公司不同,苹果公司的工程师会花费几个月的时间住在酒店里,因为他们要尽可能地接近供应链和生产商。因此,他们可以第一时间对工业流程进行调整,进而提高供应链和生产商的工作效率。

“我刚入行那会,经常去日本出差,”曾任苹果iPod和iPhone硬件设计师的托尼·法德尔(Tony Fadell)说,“接着,我开始去韩国出差,然后去中国台湾,再是去中国大陆。”

第二、单一品类。

苹果的产品策略是,在每个涉足的品类只有一种产品,每年更新一次。这样就使得供应链体系可以控制得相对简单。库克曾说,“一家制造商及其订单的履约过程越简单,就越灵活高效,也能根据有竞争力地协助公司达到目标。”

第三、前期投入,深度定制。

由于前代产品的良好口碑,使得每年新品推出时都大受市场欢迎,甚至供不应求。因此苹果就可以向供应商提前下巨额订单,通过规模效应摊薄研发成本。

为了获得充裕、廉价且独特的零件,苹果每次投产前,都会拿出一笔巨资支付给供应商,并帮助供应商提升生产能力。这种深度定制的做法,让其他竞争者望而却步。

比如,苹果在设计MacBook机身时,使用了铝合金一次成型的工艺,当时市面上根本没有合适的生产设备。所以苹果的设计师就要和供应商一起共同开发一种新设备。

第四、排他优先采购。

由于拥有庞大且稳定的采购量,使得苹果成为供应商的最高规格客户,议价权远远高于其他订货商,苹果不仅可以用较低价格采购,还可以获得优先供货权,形成相对于友商的巨大优势。

苹果增长飞轮

这几条看起来,道理都不是很高深,为什么苹果能做,但是友商却做不了?

因为友商都不具备苹果的品牌号召力和IP效应,不得不采取分散投资以分散风险的策略。

在任何一款产品投入市场之前,市场认可度如何,是否会成为爆品,厂家心里其实是没数的。而且不同用户的需求存在很大差异,因此要区分为高中低不同市场档次,分别推出相应产品。

如果一年只研发一款产品,结果销量惨淡,那么前期重金投入无法回本,可能直接导致企业破产。就算模仿苹果那样开发布会,也只不过一时激起兴趣,很快就被其他友商层出不穷的新品所掩盖。因此大部分厂家都是推出多种产品的机海战术,高中低全覆盖,东边不亮西边亮。但这也导致了友商们的产品线分散,不可能模仿苹果的单一精品的策略。

在苹果的明星产品iphone4的生产过程中,这一优势体现得尤为明显。iphone4采用的IPS屏幕需要采用当时的最新技术,只有韩国LG和日本夏普能够提供。

早在供应商建厂时,苹果就已经投下巨资,条件是产能被买断6到36个月。供应商最担心的事情是投建新厂的成本太高,资金链紧张,投产之后订单不稳定,难以回本。苹果一下子把这两大难题都解决了,哪有不答应之理?

当供应商产能扩大,买断期结束后,苹果又凭借巨大采购量的优势以及事先协议,用更低的价格采购。苹果的优惠价格实际上是友商补贴的。这样一来,友商既从时间上落后于苹果,又在价格上占据劣势。

摩托罗拉、HTC即使设计出同样规格的产品,但是根本无法拿到同等规格的IPS屏幕,只能采用相对落后的TFT屏幕,完全无法与苹果竞争。

库克还为苹果注入了一项重要的特质:

倾听用户声音。

“倾听用户声音

”

仿佛已经成为如今通行的设计准则,在这里强调好像有点奇怪。但是众人仰慕膜拜的乔帮主,在这一点上恰好是反着来的。

对于乔布斯来说,与其说设计产品是为了满足用户的需求,倒不如说是聆听自己内心的声音。年轻的乔布斯是这样,重返苹果的乔布斯仍然如此。

麦金塔电脑在1984年1月24日发布当天,一位记者问乔布斯做过什么类型的市场调研工作。乔布斯语带嘲笑地回应:“贝尔在发明电话之前,做过任何市场调研吗?”

1985年,在Mac电脑诞生一年之后,乔布斯在接受《花花公子》杂志的采访时直言:“我们是为自己制作(Mac),我们自己决定这个产品到底好不好,不会出去做市场调查。”

在1998年的商业周刊上,乔布斯又说:“靠用户调查来设计产品太难。很多时候,要等到你把产品摆在面前,用户才知道想要什么。”

这些话对于信奉“用户需求至上”的产品经理群体来说,如同荒谬绝伦的天方夜谭。但只能说,乔爷毕竟是乔爷,他对于人性的把握无人能及。

乔帮主的特立独行是一把双刃剑,既给苹果注入了与众不同的特质,又使得苹果总是有些高高在上,脱离群众。

早在乔布斯健在的时候,库克就充分发挥了善于倾听用户声音的特质,给乔布斯提了许多合理化建议。

前文提到过,乔布斯刚接手苹果时,苹果有众多混乱无当的产品线,这是苹果陷入困境的原因。而这又是源于苹果过度创新造成的恶果。

乔布斯有句名言:“

领袖和跟风者的区别就在于创新。

”

在乔布斯的创新崇拜的影响之下,苹果公司逐渐出现了

为了创新而创新的不良倾向

,工程师为苹果电脑开发了许多复杂的功能,付出了高昂的成本,但是其中大部分功能用户根本用不上。为了抵消高企的成本,苹果不得不把目标锁定在高端企业用户,进一步导致用户流失,使得苹果走进了死胡同。

那时的苹果,正是中了克里斯坦森所说的“

右上角迁移力

”的魔咒,脱离广大主流用户的需求,因此被微软IBM抄了后路,一点也不冤。

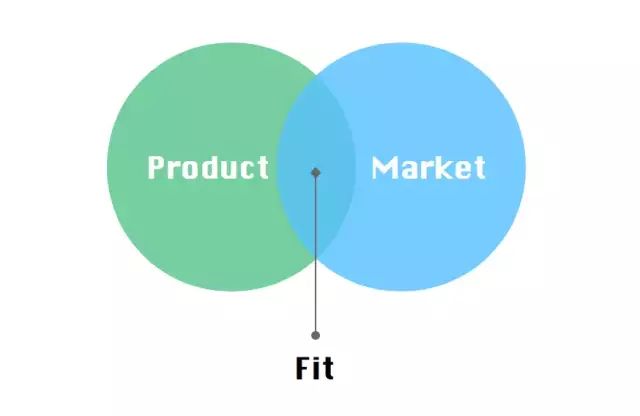

库克认为,创新固然可贵,但是创新必须与市场需求相结合(也就是如今广为人知的PMF模型(Product Market Fit的缩写))。大部分消费者只是需要一个操作简单,外形简洁的产品,而不是什么炫酷的黑科技极客玩具。公司必须把目标客群锁定在普通消费者。

PMF模型

库克在苹果高层会议上如同唐僧念经一般反复强调,反复洗脑,最终使得乔布斯等公司高层改变了原先的看法,接受了这一观点。

1998年苹果推出的转型之作iMac,正是这一指导思想下的产物。

iMac

我们都知道,苹果产品的价格

总是要高

于竞品,不仅现在如此,从一开始就是如此,几十年来就没有变过。但比起当初,苹果的价格已经“平易近人

”

了很多,这也是库克的功劳。

乔布斯一直醉心于打造完美的产品,为此不惜耗尽心力。在他看来,如此完美的产品就应当卖高价。

乔布斯曾说过:整个电脑产业赚钱的只有苹果和戴尔,不同的是,他们靠的是成为电脑界的沃尔玛,我们靠的是创新。

库克认为,苹果的产品售价过高,使其失去市场份额的重要原因。为了改变苹果的定价策略,首先要改变乔布斯对于创新以及高价产品的迷恋。

在2003年,库克与乔布斯进行了一次长谈,目的是说服乔布斯同意降价。在那一年,苹果全线产品进行了历史上罕见的大降价,PowerMacG4台式机最大降幅高达500美元,到了年底又进行了一次降价。降价之后,配置PowerPCG4处理器的iBook笔记本电脑在中国市场的最低售价仅10900元,其价格头一次低于同等配置的IBM Thinkpad笔记本。

乔布斯曾谈到,克里斯坦森的《创新者的窘境》这本书对他影响很大。我们不知道他是从哪里得知这本书,很有可能是库克想说服乔布斯改变对创新的过度崇拜,因此推荐了这本书。

2005年,苹果推出了ipod的低端精简版本——iPodshuffle,它只有一包口香糖那么大,没有屏幕,只保留了一个接口,只有有限的选项在音乐间导航,但是价格足够低——仅为99美元。这款产品帮助苹果在mp3播放器的市场份额竞争中占据优势。

ipod shuffle

乔布斯毕竟还是那个坚持己见的乔布斯,他所认定的事情别人是很难改变的,即使是库克也不例外。这一点在ipad这款产品上表现得尤为明显。

2010 年,苹果公司推出iPad平板电脑,并获得了巨大的赞誉和市场成功。然而,iPad并非没有缺点。对于很多商务人士而言,iPad因为缺少键盘、外接口、办公软件等而无法取代笔记本。同时,由于iPad配有一个10英寸的屏幕,机身较重。对于希望在出差途中用iPad浏览网页或进行影音游戏等消遣活动的商旅人士来说,旅行中既要带笔记本,又要带iPad,就有些让人不堪重负。

因此,在iPad发布之后不久,就有很多顾客向苹果公司反馈,希望苹果公司推出一款小尺寸的iPad,以便顾客携带和旅行。

但乔布斯坚持认为,9.7英寸就是最完美的尺寸。

2010年,乔布斯对于苹果是否会推出七英寸平板电脑的问题,斩钉截铁地回答:“不,它是毫无用处的,因为所有的平板电脑用户都已经有智能手机了,所以缩小宝贵的显示屏来做一个能放进口袋里的平板显然是错的。7英寸的平板很鸡肋,因为和智能手机的屏幕相比太大,和iPad相比又太小。”

乔布斯的傲慢,给友商们留下了趁虚而入的机会。

三星、谷歌、亚马逊等厂商纷纷开始进入平板电脑市场,并主要聚焦在7英寸平板细分市场,与苹果展开错位竞争。一直到2011年10月乔布斯去世,苹果仍然没有推出7英寸平板电脑。

根据市场调研公司HS发布的报告,三星、亚马逊、巴诺三家厂商在 2011 年就拿下全球平板电脑约20%的市场份额,总出货量约1300多万台。而随着竞争对手在小尺寸平板市场上的突进,苹果iPad的市场份额持续被侵蚀。根据BI Intelligence的调查结果,苹果iPad的市场份额已从2010年第二季度的超过90%一直降至2013年第二季度的28%。

在乔布斯去世一年之后,库克纠正了这一错误。2012年10月,库克宣布推出7英寸屏幕的iPad mini。这款产品一经问世,就立刻成为苹果所有平板电脑中最受欢迎的产品。

在库克掌舵苹果之后,苹果一改乔布斯时代我说你听的傲慢作风,变得越来越贴近消费者,越来越以市场需求为先。

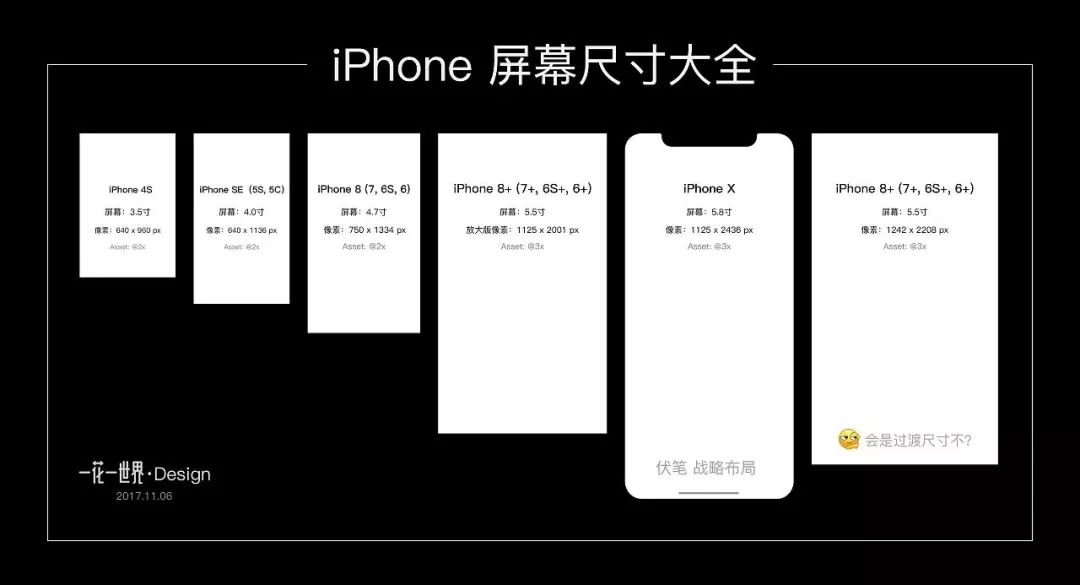

很多人说,库克时代的苹果,产品越来越没特色,越来越和竞品相像。但如果乔布斯仍在,仍然坚持3.5英寸屏幕是最佳尺寸,在安卓手机大屏化的趋势下,果粉们是否还能坚守阵地?

在技术潮流发展的前端,用户还没有充分了解和接触新技术的时候,乔布斯以他罕见的技术直觉和个人魅力,使得大家觉得他说的话都是对的。

但是,当市场已经被充分教育之后,不同使用场景、用户习惯被充分发掘出来之后,仅凭少数天才设计一切的想法就是愚蠢可笑的,在无数用户数据反馈迭代中涌现出来的特征,才是真正的发展方向。这也符合演化经济学的理论。

特别是乔布斯毕竟已经年过半百,就算再怎么内心年轻,他也不可能真正知道当代年轻人的想法。

乔布斯在2011年离去,可能反而是苹果此后继续保持业绩高速增长的原因。

苹果成功的真正秘诀,是库克所建立的这个增长飞轮,使其成为史上首家市值超万亿美元的公司。

但是,

正是由于过于依赖这个增长飞轮,使得苹果从上到下形成了难以摆脱的心智模式,埋下了苹果衰落的诱因。

让我们再看一眼这个增长飞轮:

看似完美的苹果增长飞轮,有一个致命的“bug”,那就是对创新的苛刻要求。如果这一要求得不到满足,飞轮将无法闭环。

归根结底,产品创新是为了满足尚未被满足的用户需求。这其中很大部分是实际功能性的满足。但是,人类是一种天生带有猎奇性的动物,并且有追求美好事物的愿望,在心理层面上对于新奇性和美的渴求的满足,也是驱动产品创新的一个很重要方面。这是艺术创作的底层驱动力。

对于苹果的产品来说,后者有时比前者更为重要,很多人更多地把苹果的产品当成一种艺术品。这也是为什么有些狂热的果粉会购买每一款苹果手机,此时已经完全超出了实用性的需求,来到了满足心理需求的层次。

贝索斯说:在客户层面,我所喜爱的一件事是他们永不满足,令人肃然起敬。他们的期望不是静止的,而是上升的,这符合人的本性。我们没有止步于原始狩猎时期,对更好的追求从未止息,昨天的“哇”很快变成了今天的“稀松平常”。

按照贝索斯的话继续推理,随着S曲线接近极限点,让用户感到“哇”越来越难,苹果的增长飞轮就有失速的可能。

这几乎是必然发生的结果。

一方面,对于用户心理来说,新奇的东西只会在第一次呈现的时候给人带来惊喜感,此后就成为稀松平常的东西,因此必须不断有创新呈现给用户。

另一方面,对于技术S曲线来说,在达到成熟阶段之后,创新的难度是逐级递增的,最终会趋于停滞。

克里斯坦森著名的“颠覆式创新”思维模型,成立的前提是技术进步的速度会超过用户需求的增长,从而导致产品性能过剩超出主流需求,为后来者的低端切入带来机会。这是乔布斯当年创立的苹果公司,在如日中天的IBM眼皮底下,开辟出个人电脑市场背后的逻辑。

但克里斯坦森没有说明的是,这种情况通常发生在“技术S曲线”的前半段。

到了“技术S曲线”的后半段

,技术进步的速度会逐渐衰退甚至停滞,

无论如何努力,也无法给用户带来新奇感

。以创新为特征的企业,其优势就会越来越不明显,甚至被后来者所超越。

初代iphone诞生的2007年,美国华纳兄弟电视公司推出了一部全新连续剧《生活大爆炸》,以四个科学宅男和一个美女邻居的故事为线索,把许多常人难以接触到的科学家生活囧事放到屏幕上,令人感到耳目一新,成为美国电视剧历史上最受欢迎的系列连续剧之一,到今年已经出了整整十二季。