文 |

小明

“我的妈呀”,或许是很多人现在日常或戏谑、或惊奇会经常用到的顺口溜。

所以不得不承认的是,当看到一部电影以“我的妈呀”为名时,我噗次笑出了声——难道是和之前的印度神片《我的个神啊PK》一个奇幻

(喜剧)

的路子?

定档预告片的调调十分活泼

咱先暂且不提。

年初的香港金像奖,惠英红凭借对老年痴呆患者的细腻演绎再次捧得影后奖座,同时提名的就有《我的妈呀》

(又名《大手牵小手》)

里的“老妈”鲍起静。

作为“妈妈专业户”,鲍起静早年提名金像奖的角色无一例外都是“妈妈桑”,在《千言万语》里饰演了李康生的母亲,又在《忘不了》里当了一回张柏芝的妈妈,再到《天水围的日与夜》和《月满轩尼诗》,鲍起静大概演了三十多年的“妈妈”。

鲍起静曾说:“选定我当主角,不是因为我最漂亮,是因为我有点土气,像劳动人民。”

她生活中就是个大大咧咧,健谈、讲到兴起处一边大笑一边比划的普普通通的师奶,所以在《天水围的日与夜》里演绎的虽然是一位普普通通的超市女工,但

她的自如和朴实就像是信手即来。

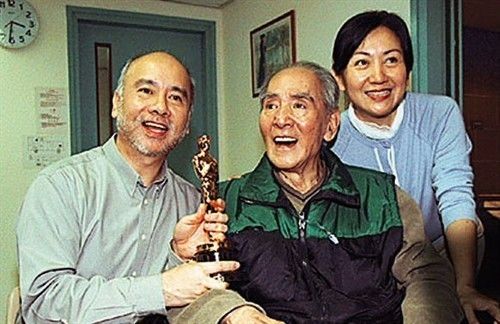

其实鲍起静出身电影世家,父亲鲍方在当年香港左派电影公司堪称扛把子一类的人物,自编自导自演的历史传记片《屈原》

(鲍起静也有参演)

颇受好评,弟弟鲍德熹是大名鼎鼎的摄影师,一部《卧虎藏龙》捧回了奥斯卡小金人

(最佳摄影奖)

,还七夺香港金像奖最佳摄影奖,丈夫方平

(两人因合作《白发魔女传》生缘)

也是圈内叫得上名的著名制作人。

回过头来讲《我的妈呀》这部片子,鲍起静此番的“妈妈”角色性格更为乖张,岁月衰退了她的记忆却没有减弱她一丝一毫的“霸气”——

误以为人家偷拿钱包便拳脚相向,笃信菩萨的她整日活在被“鬼魂讨命”的恐惧,由此又闹出了几段笑话。

看过这部电影的朋友不难联想到另一部讲述亲情离别的电影——《桃姐》,细细品鉴,会发现两部电影之间有着极为相似的属性——

亲情关系的探讨和移民身份的反映。

言而简之,两部电影的主要叙事动机都是表现一位事业有成的中年男人对年迈且疾病缠身的女性亲人的关爱,不同的是《桃姐》里桃姐和roger一直相互照顾,而《我的妈呀》里李好和小年则经历了关系的疏远弥合。

吃饭,在中国电影里除了展现日常的生活场景,还常常起着暗示人物关系、剧情张力的作用。

典型的例子不胜枚举,李安的《饮食男女》,一桌桌的筵席指涉着一家人的若即若离,今年的新片《喜欢你》,金城武和周冬雨“以食会友”,吃出了恋爱关系的苦辣酸甜。

《桃姐》里,一幕幕简单的吃饭场景就将桃姐和Roger之间的主仆关系、以及超越主仆的亲情关系勾描尽致。

吃饭场景在《我的妈呀》这里则成了剧情转折的隘口,有两场由吃饭场景淡出的戏。

第一场是年青时的李好

(卫诗雅饰演)

为了还债即将去文莱打工,离别前的一顿饭,画面从两人面部移过定格到桌上的饭菜,渐变黑白;

第二场是小年即将启程去香港读大学,李好做了一桌好菜,就在李好离席去找保护符的时候,小年不告而别,饭菜徒冒热气,画面再次黑白。

前后两场吃饭的戏互为映照,母子关系由吃饭延展开去,渐行渐远。

再从结构来看,《桃姐》和《我的妈呀》两部影片都不是以单个事件为叙述线索,而是以人物串联事件,形成树状的剧作结构,主体是人物,事件则是为了表现人物性格和人物关系渐次展开的素材。

桃姐的仆人形象是借由roger的儿时玩伴,roger母亲、姐姐等亲戚之间的过往事迹和Roger与她现今的相处渐次树立起来的,到高潮处,桃姐坐在轮椅上,被推到全家福的正中位置

(Roger母亲左边,而Roger双手搭在桃姐肩上)

,桃姐的身份地位正式被闪光灯那一瞬的永恒确定下来。

反观李好的形象是借由“愿望清单”这个条目逐渐铺陈出来的。被小年划掉的“中头奖”反映了李好有些市侩的小人物形象,“喝到媳妇茶”是传统妇道在她身上的延续,“上台唱歌”是她望子成龙的渺小期许的缩影,“爬一次万里长城”折射的则是客居他乡者重览河山、落叶归根的终极心愿。

在这一条条的愿望实现之间,穿插了小品式的段落,让这部以“暖心”、“催泪”为底色的影片多了一些明亮的光晕。

比如说在儿媳补办的婚礼上,一家人在马来明明无亲无朋,小年好友彩凤却请来了一众当地居民来客串,被质疑他们皮肤过黑时,彩凤回答的大意是马来的太阳太毒,把他们都晒黑了。

莞尔之余,外乡人眼里流露真挚的光芒大抵也能让你感到最朴素的情谊。

最后说说“移民”情结。

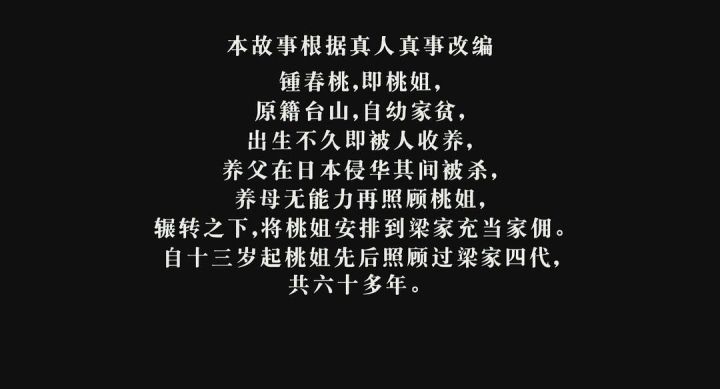

《桃姐》片头的序言所含细节就颇值得深究,

简单百余字,蕴含了大量的历史信息,可以说,桃姐就是一类香港居民和本土文化的代表。看图说话,桃姐大陆祖籍,勉力活过抗战时期,“辗转之下”模糊带过了从国共内战到1949 年前后大批难民进入香港的历史时期。最后,桃姐为梁家服务六十多年,与新中国发展时长的轨迹暗合。

就是说,

桃姐这个香港人的文化其实根源于内地,但经历世代的沧桑变化,她如今所体现的是完完全全的香港本土文化。

除了桃姐,梁家这个家族也身处新时代的移民浪潮中,除了留港工作的roger,家里的其他人都在国外组建了家庭,家族成员和文化构成都在不断更迭,移民和迁徙始终在这个家族

(民族)

发生。

《我的妈呀》的历史背景更接近现代,单亲妈妈李好为了生计从香港搬家到马来西亚,后来为了还债李好又只身前往文莱打工,这期间,小年被当地华人家庭收养,但一次全家福的拍摄立刻让他觉察到自己只是个外乡人。

当李好终于回来,小年又考学去了香港,

“家”只存在于童年时代的那段蜜月期。

又是时隔多年,小年回到马来参加姨妈的葬礼,得知表姐一家即将移民加拿大,照顾母亲的责任非自己莫属,这才又开始弥合感情上的疏离,不过就算在这个时候,小年也并未完全回到马来,而是在香港和马来两地往返,李好的态度则是坚决不回香港。

兜兜转转,《我的妈呀》里的移民背景其实承接到《桃姐》在香港落地扎根的时代,即香港60年代末暂时的社会混乱之后,李好携着儿子奔走异乡,在马来建立了一个“临时居住地”。后来,小年又回到香港读书并成家立业,

这时候的90年代正是香港经济腾飞的繁荣光景,小年对故乡的重探也是某种意义上文化的回归。