前言:

1、 本系列以钦定盛京通志、钦定八旗通志、顺治实录、清史稿收录的八旗阵亡将领(正六品以上,追赠云骑尉以上)为主要评价依据,对明末清初部分英豪的抗清功绩做一个点评。

2、 收录名单基本以八旗内(含蒙、满、汉旗及部分三藩将领)的武将为主,总共306人,汉八旗文官及绿营武将(追赠不属于八旗武官爵位体系的)不在收录范围内。时间范围以弘光元年至永历十六年为主(如果受欢迎的话,可能以后会统计一下三藩之乱时的情形),额外彩蛋将会是袁崇焕和洪经略相关的部分。

3、 强调一遍,本文是伪硬核向。

一来,为了便于区分和统计,对满清的官阶体系可能理解有错误,如本文护军参领和参领,护军佐领和佐领间各有半阶的差距;

二来,计算人头归属的时候,主要还是以孙可望、李定国、郑成功等主要势力的头面将帅为主,冯双礼、白文选、郝摇旗、甘辉等长期以副将身份出现在战场的人物在这一版其战果均属于主将,窦名望、卢名臣、高文贵、靳统武等中级将领的贡献也不显,这并不是我的本意,

事实上任何战果的背后都是从士兵到将军乃至整个集团的通力协作取得的

;

三来,本文少量战果(5%左右)的归属是建立在一定的推理而非实际记录上,如副都统多婆罗,八旗通志只记载其官至副都统阵亡,作者结合旗属、顺治实录中满清官方对他的祭奠时间及用词(阵亡副都统)推断其死于磨盘山,但并不能保证事实真相就是如此。

4、 本文只是提供一个评价明末英豪的角度,对满清军官的击杀数绝非历史作用和贡献的唯一标准,但鉴于明末无人完成扭转乾坤、再造华夏的伟业,因此这算是一个比较“有实据”的评价角度。

5、本文尽量避免落入英雄史观,所以凡不直接统属于明朝中央政府(含鲁王系)但又确实参与反明斗争的算“义军”而非“明军”。

PS:如果谁有新的补充资料和发现,欢迎交流。

进入正题,以对八旗军官的击杀为标准,明末英豪可以分成以下几个档次(排名不分先后)

一、 威震华夏、无人望其项背的双子星

其实大家应该都能猜出来这两个人是谁,在明末万历以后汉人武功颓势的大背景下,保住了最后的颜面,

让我们的民族英雄不是“良心发现”的大汉奸,而是刀头添血的少年长成的闪耀将星和纨绔公子浪子回头而来的东南雄主

。他们的战绩超出同时代人一个数量级,是那个时代无可争议的闪耀双星,像“衡阳之战其实只杀了尼堪和他的20个护卫”“国姓爷在抗清上游而不击”之类的谣言可以休矣。

1、

一生转战三千里,只手撑住半壁天——大明晋王李定国

三国志13mod《残明志》里的李定国

1.1 战果统计

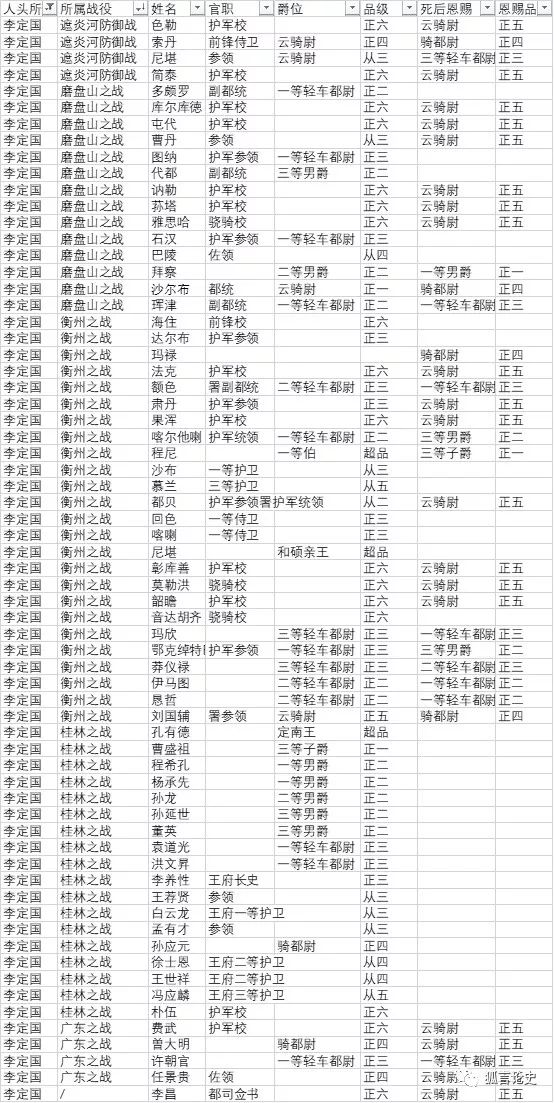

收录的306员阵亡将领中,晋王李定国指挥的战斗总共拿下66个将佐,其中满八旗38个,蒙八旗5个,汉八旗18个。历经五场大的战役,广东之战消灭将佐4个,桂林之战消灭将佐18个,衡阳之战消灭将佐25个,遮炎河消灭将佐4个,磨盘山消灭将佐14个。击杀和硕亲王1名,同亲王礼郡王1名,伯爵1名,子爵1名,男爵7名,轻车都尉14名;都统1名,护军统领(署护军统领)2名,副都统(署副都统)4名,护军参领(参领)10名,王府长史1名,一等侍卫(一等护卫、前锋护卫)5名;去掉重复的成员后三品以上高官击共消灭38名,其中纯正满洲19名,蒙古5名,汉军旗14名。

1.2 经典战役:衡阳之战

李定国虽然在此战之前就已经凭桂林之战一战成名,但是尚还欠缺足够分量的“真正满洲”人头证明自己的历史地位,直到此战彻底奠定了自己明末顶级名将的地位。战前调度其实不尽人意,由于孙可望亲自来到湖广战场,指挥权不统一的情况下,副帅冯双礼调走了至少两万人支援辰州战场。李定国在只得到马进忠部分支援的情况下,不得不以4、5万直属军队对抗尼堪率领的满洲主力。事实上第一天的战局对明军不利,但是李定国顶住压力,第二天采取诱敌深入、分割歼灭的战术,成功引诱尼堪带着最精锐的亲军脱离主力并消灭了尼堪的亲军,但最终由于兵力的劣势实在无法弥补,给清军以重创后还是让岳托率领的主力在抢回尼堪的尸体后退回衡阳。

即使如此,一战即消灭清廷三品以上高级将领15名(满13、蒙2),要知道从清军入关到桂林战役之前的八年,明、顺、西三方一共才消灭含汉八旗在内的三品以上将领18名,从尼堪本人阵亡,护军统领、署护军统领、三名护军参领全灭的情况来看,至少尼堪本人指挥的亲军应该是全灭了,而剩下的署副都统、轻车都尉的阵亡数来看,岳托率领的主力必然也被重创。也无怪乎此战后不少从弘光初期都避世不出的明朝遗民们都觉得复国有望,舆论风向也从“八旗满万不可敌”转变为没打过仗的孙可望殿前亲军都觉“北兵易与”。

网上有些“有真相的历史发明家”,看了清廷自己粉饰的报捷报告,以及小说家言(尼堪被杀是带着护卫跑到凉亭喝茶结果被砍了),于是发明出此战其实是清军大胜,尼堪的死是意外情况,只被杀了20个人(估计看到实录记载亲王护卫的标配是20人)等等暴论,可以说真是令人贻笑大方。

倘若孙李之间不产生嫌隙,以至孙可望取消了李定国对湖广明军的统一指挥权。若按战前规划,李定国正面拖住清军主力,马进忠、冯双礼抄后的“铁锤与铁毡”战术得到完全的实施,也许历史就会被改写了,可惜“逮夫李定国桂林、衡州之捷,两蹶名王,天下震动,此万历以来全盛之天下所不能有,功垂成而物败之,可望之肉其足食乎!屈原所以呵笔而问天也!”

1.3 人物点评

一个因为家里贫穷被卖给响马的少年,成长于明末西北的尸山血海,跟随八大王二十骑攻下襄阳,开启了明末农民起义的最后一次高潮,在四川见证了明末大起义最终的失败;在云南镇压了当地反叛势力趁着国家大乱分离国家的企图,维护了祖国统一;

走上抗清道路后,打出了汉人中含金量最高的战绩,远超那些被民脂民膏厚养的体制废物;尽力顾全大局,维系统一战线的团结,在极端困苦的条件下依然没有放弃希望,最后抱憾而亡。我觉得评价真是多余的,

他的人生经历、历史贡献就放在那里,在明末这个没有最烂只有更烂的时代有多么亮眼无需多言。