传媒内参导

读

:

有观众认为,近些年的中国电影市场烂片横行,很难应对“好莱虎”的来势汹汹。那么,到底是中国观众偏爱进口大片,还是国产电影自己不争气呢?从近十年的内地年度票房十强榜单中,或许我们可以一窥端倪。

来源:文创资讯(ID:

chuangyiyun

)

作者:任珊

已获授权

2017年开局以来,国产片的处境一直十分尴尬。春节档横扫票房之后,国产片似乎就再也没有“重振雄风”。哪怕是到了暑期档,国产片依然要对进口片避让三分。仅仅是一部好莱坞动画电影《神偷奶爸

3

》,也能在

5

天揽下

5

亿票房,足以让国产片闻风丧胆。

截止到目前,

内地票房最高的十部电影中,只有三部是国产电影,剩下七部都是进口片。虽说接下来还有暑期档和国庆档两个强档期,上半年国产片在进口片的猛烈攻势下

“完败”,已是不争的事实。

国产片遭遇进口片的票房碾压,早已不是一件新鲜事。有观众认为,近些年的中国电影市场烂片横行,很难应对“好莱虎”的来势汹汹。那么,到底是中国观众偏爱进口大片,还是国产电影自己不争气呢?从近十年的内地年度票房十强榜单中,或许我们可以一窥端倪。

纵观百部高票房电影

一窥内地影市之变

还记得十年前票房最高的电影是哪一部吗?不是《集结号》,也不是《哈利波特与凤凰社》,是一部今年刚刚推出续作,目前正在内地影院疯狂吸金的好莱坞大片。没错,2007年的票房冠军正是《变形金刚

1

》,当年在内地揽下了

2.82

亿票房。

十年过去了,《变形金刚1》的

2.82

亿票房早已不再令人称奇。仅从今年上半年来看,斩获

5

亿以上票房的电影就有

20

部之多。十年间,内地影市发生了哪些变化?又出现了哪些新的趋势呢?纵观近十年来跻身年度票房十强的

100

部电影,或许可以从中一窥端倪。

1

、内地影市迈入

10

亿时代

由上表可见,2010年是内地电影市场的一个转折点。在这一年,好莱坞大片《阿凡达》斩获

13.39

亿票房,成为内地电影市场首部票房过十亿的电影。第二年,《变形金刚

3

》同样斩获了超

10

亿票房,再次验证了内地电影市场的票房潜力。

好莱坞大片冲破10亿大关后,国产电影很快迎头赶上。

2012

年,中小成本电影《人再囧途之泰囧》创造了

12.71

亿的票房神话。此后《西游降魔篇》、《心花路放》、《西游记之大闹天宫》也陆续突破了

10

亿大关,国产电影的“

10

亿时代”自此开启。

2015年,可以说是中国电影产业具有里程碑意义的一年。在这一年,全年的中国电影票房达到了史无前例的

440.69

亿元,全国影院总数超过

6000

家,银幕总数已达

31627

块。这一连串的数据,已经让中国电影市场成为了仅次于北美的世界第二大电影市场。从当年的票房十强榜单来看,票房过

10

亿的电影高达

8

部,其中

5

部是国产电影。

近两年,尽管电影市场增速逐渐放缓,迈过10亿票房门槛的大片却越来越多。去年,有

9

部电影在内地斩获了超

10

亿票房,其中

5

部是国产电影。今年上半年刚过,已有

10

部电影票房超过了

10

亿。不出意外的话,今年的破十亿电影数量将再度突破纪录。

2

、重工业电影最“吸金”

纵观近十年内地影市的票房冠军,绝大多数都是大投资、大制作、大阵容的重工业电影。这些电影以绚丽的特效、宏大的场面,给观众带来了绝佳的视听体验,其吸金能力不仅在中国市场,在美国本土市场以及全球各个海外市场都是惊人的。

近几年,国产重工业大片也展现出了强大的票房潜力。2015年,《捉妖记》以

24

亿票房成为当年的票房冠军。同年,《寻龙诀》斩获

16

亿票房,被视为国产重工业电影的新标杆。

2016

年,《美人鱼》狂揽

34

亿票房。这些国产重工业大片的“吸金力”,已经与好莱坞大片不相上下。

值得一提的是,在内地斩获高票房的重工业电影中,好莱坞系列电影为数不少。仅是《变形金刚》系列,十年内就有三年问鼎内地票房冠军。《速度与激情》、《哈利·波特》、《

007

系列》、《复仇者联盟》等系列电影,几乎每部都能跻身票房十强。反观国产片,除了两部《画皮》,几乎没有成功的重工业系列电影。这或许是国产电影票房稍显落后的重要原因。

3

、香港电影人的贡献突出

纵观近十年来的票房十强电影,还会发现一个现象,相当多的高票房电影,都是内地和香港的合拍片。据文创资讯统计,2007-2016年跻身票房

10

强的国产片中,有

27

部是内地和香港的合拍片,

1

部是纯港片,

4

部是多地区合拍片,只有

19

部电影是纯正的“内地血统”。

从去年来看,《美人鱼》、《湄公河行动》、《西游记之三打白骨精》、《澳门风云3》四部电影都是内地与香港的合拍片,票房都突破了

10

亿大关。周星驰执导的《美人鱼》,更是以

33.92

亿的超高票房,刷新了内地票房纪录。今年上映的《西游伏妖篇》、《拆弹专家》、《春娇救志明》等电影,同样有着不俗的票房和口碑表现。

历经十余年发展,内地与香港的合拍片不仅成为了国产电影的一种重要类型,也在提升国产电影质量、唤起观众观影热情方面发挥了重要的作用。可以说,国产电影在票房上的高歌猛进,离不开香港电影人的贡献。

4

、名导走下神坛,跨界导演成为吸金王

前些年,常年居于票房排行榜前列的,除了好莱坞大片,还有中国知名导演所拍的电影。张艺谋、冯小刚、姜文、吴宇森、陈可辛……这些名导一旦推出新作,就相当于预约了当年的票房十强排位,没有人会怀疑他们的票房号召力。

近几年,这些知名导演还在不断推出新作,票房号召力和影响力却大不如前。去年,冯小刚的《我不是潘金莲》仅斩获4.84亿票房。张艺谋执导的中美合拍片《长城》,无论是口碑还是票房都未达预期。近三四年的高票房电影中,名导执导的电影所占比重明显降低。

知名导演走下神坛,一方面是因为自身所拍的烂片消耗了以往的好口碑,另一方面则是因为新晋导演的崛起。自2012年以来,中国影坛出现了一支“新生军”——跨界导演。徐峥、赵薇、郭敬明、韩寒等跨界导演,都成为了电影圈的“吸金王”。据文创资讯统计,近十年的票房十强榜单中,有

7

部电影是跨界导演执导的。

这些跨界导演,本身有着数量庞大可以直接转化为观众的粉丝基础。他们在圈内的人脉以及对资源的整合能力,是新人导演无法企及的。跨界导演的到来,为相对单调的中国影坛输入了一股新鲜血液。但由于专业性不足,跨界导演的作品多数褒贬不一,引发了不少争议。

主场作战的国产片

赢不了进口片吗?

十年前,内地影市的票房冠军是《变形金刚1》。十年后,内地影市的票房冠军是《速度与激情

8

》。听起来,中国内地的票房市场一直被好莱坞大片“垄断”,事实却并非如此。

据文创资讯统计,2007-2016年跻身当年票房十强的

100

部电影中,

51

部电影是国产片,

49

部是进口片。由此可见,尽管好莱坞大片一向声势甚大,国产电影其实并没有“输阵”。

具体来看,国产片的票房表现似乎有“大年小年”之分。在

2009

年、

2013

年和

2015

年,国产片的票房表现好于进口片,各有

6-7

部电影跻身当年的票房十强。在

2007

年,

2011

年和

2012

年,国产片总体的票房表现逊色于进口片,只有

3-4

部电影跻身十强榜单。

现在来看,国产片票房爆发的三年,都是因为某种类型的电影的走红。2009年恰逢建国

50

周年,是主旋律电影的高产期,诞生了《建国大业》等四部高票房主旋律电影。

2013

年是青春片崭露头角的一年,赵薇、郭敬明的导演处女作大获成功,引领了青春片的拍摄热潮。

2015

年,“喜剧”成为了这一年的电影关键词,不少优质的喜剧片都斩获了票房佳绩。

近十年中,国产片惨遭票房碾压的那三年,则是因为遭遇了好莱坞的“票房怪兽”。

2007

年上映的《变形金刚》、《哈利波特

5

》、《加勒比海盗

3

》,

2011

年的《变形金刚

3

》、《功夫熊猫

2

》、《哈利波特

8

》、《速度与激情

5

》、《加勒比海盗

4

》,

2012

年的《碟中谍

4

》、《复仇者联盟》、《泰坦尼克号》,每部都是全球范围的“票房收割机”,国产片很难与之匹敌。

如此来看,今年上半年国产片的票房低迷,就不是那么令人意外了。上半年上映的《速度与激情8》、《变形金刚

5

》、《加勒比海盗

5

》,都属于近十年来最为吸金的系列电影。更何况,上半年上映的国产片总体质量平平,虽有一些口碑不错的作品,但其质量不足以引发观影热潮。

不过,下半年还有暑期档、国庆档和贺岁档三个强档期,现在断言国产片的“完败”,未免为时过早。据文创资讯统计,近十年跻身年度票房十强的国产电影中,有

31

部电影都是下半年上映的,上半年上映的仅有

20

部。也就是说,下半年的国产电影如果品相稍好,仍然有翻盘的机会。

成为票房大国就够了吗?

过去的十年,是中国电影产业迅猛发展的十年。十年来,国内电影票房从33亿增至

457

亿,成为世界第二大电影市场,电影银幕数也超过了

4.5

万块,成为世界拥有银幕数最多的国家。中国电影产业的高速发展,可以说是有目共睹。

然而,当我们回顾这十年的高票房电影时却会发现,能在电影史上留存下来的,能够经得起观众、历史、艺术、美学检验的电影,依然少之又少。尤其是最近五年的高票房作品,只有《湄公河行动》、《夏洛特烦恼》、《大圣归来》等寥寥几部赢得了好口碑,大部分高票房电影的口碑都是褒贬不一,其中更掺杂着《小时代》、《私人订制》等口碑扑街的作品。

究其原因,中国电影产业还存在着不少短板。目前,中国电影工业化仅仅处在起步摸索的阶段,电影类型比较单一,同质化和跟风现象严重。想要补齐这些短板,提升国产电影的品质,并非是一朝一夕之功,需要每一个影视从业者都贡献出自己的一份力。

另一方面,逐利资本大量涌入影视圈,也是国内烂片丛生的重要原因。进入影视行业的资本大多数都是不专业的资本,他们追求的是收益,而不是作品的质量。受制于资本的需求,不少电影制作者只得把电影当成一门生意,通过IP和鲜肉换来了高票房,却牺牲了电影的品质。近些年高票房低口碑的电影,大多都陷入了这样的怪圈。

历经十年的发展,中国能够成为全球第二大票房市场,这当然是一件好事。然而,票房大国不等于电影强国。如果影视制作者满足于“票房大国”的美名,一味地追求票房,无视电影品质,最终只能落入口碑票房双输的结局。身为票房大国,影院里最受追捧的却是其他国家的电影,还有比这更尴尬的事吗?

相关阅读:

2.1

亿美金、吕克·贝松最贵电影…中国资方基美影业能否凭《星际特工》翻身?

来源:每经影视

(ID:

meijingyingshi

)

作者:每经记者

已获授权

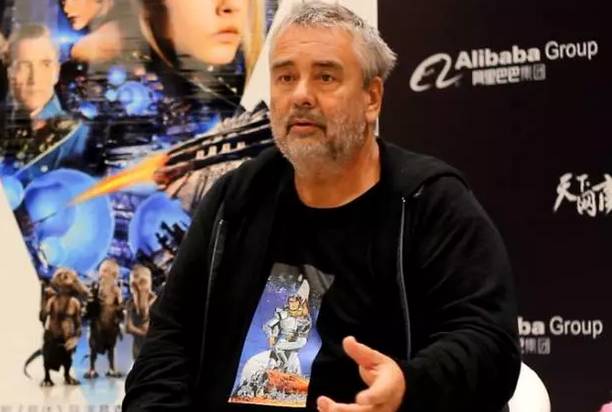

7月

11

日,一身黑衣的著名导演吕克·贝松竟出现在杭州,站在了阿里主办的“网商大会”演讲台上,让人颇为惊喜。

著名法国导演吕克·贝松现身“网商大会”现场(每经记者摄)

作为一位因《这个杀手不太冷》《第五元素》而享誉全球的法国导演,吕克·贝松带来了他最大的野心之作《星际特工:千星之城》(以下简称《星际特工》),即将呈现给世界。

影片投资2.1亿美元,创下全球独立电影公司最高投资纪录的电影。当然,这样一部备受期待的影片背后不乏中国资本的身影——“基美影业”(新三板股票代码:

430358

)。作为该片的主控方,《星际特工》的商业表现同样牵动着基美影业的心。

《星际特工:千星之城》海报

其实,中国资本投资海外电影项目和海外电影公司,早已不是新鲜事。如今,无论是实力雄厚如好莱坞“六大”影视传媒巨头,还是独树一帜的好莱坞独立制片公司们,背后都不难看到中国资本的身影。

而此次的《星际特工》不仅是吕克

·贝松和基美影业在影片方面的合作,

更是双方在紧密的股权联姻后推出的首秀。

那么,在打造出众多经典影片后的吕克·贝松,此次苦心孤诣的《星际特工》将取得怎样的成绩?背后的基美影业又能否凭这部电影打一场漂亮的翻身战?

资本:吕克

·贝松和基美影业

股权联姻后的首秀

早在去年,基美影业便与吕克·贝松旗下公司欧罗巴(

EuropaCorp S.A.

)联合制作了第一部中法合拍片《勇士之门》,该片于去年

11

月在中国大陆上映,但表现并不尽如人意。

紧接着,

去年年底,基美影业的全资子公司出资

4.5

亿元,收购了吕克·贝松旗下电影公司欧罗巴

27.89%

的股份。基美影业也因此成为了欧罗巴的第二大股东,基美影业董事长高敬东出任欧罗巴董事。

基美影业相关公告(截图)

如今即将上映的《星际特工》便是双方在紧密的股权联姻后推出的首秀,基美影业同时也是《星际特工》的主控方。而2016年基美影业的业绩下滑严重,《星际特工》的表现对基美影业的现在和未来无疑都至关重要。

《星际特工》无缘全球同步放映

现场,吕克·贝松讲起了由他导演、编剧、欧罗巴制作的大片《星际特工》,这部电影九天后就要在北美上映了,改编于他自童年起就钟情的一部法国漫画,影片将构造一个庞大的新宇宙。该片投资更是高达

2.1

亿美元,堪比《变形金刚》这类好莱坞电影的级别。

根据基美影业公告,

基美影业既是吕克

·

贝松旗下公司欧罗巴的第二大股东,又对《星际特工》投资了

5000

万美元,同时基美影业还拿下了该片中国区的独家发行权,

对这部电影可谓深度参与。而据外媒此前专访吕克

·贝松的报道,

欧罗巴实际上已经通过预售版权收回了

96%

的成本,

在财务投资上基本没风险了。

但这部影片需要达到多少票房才能让基美影业

“上岸”?不得而知。

中国电影市场的重要性对全球电影人来说都是不言而喻的。这里毕竟是全球第二大“票仓”,中国市场的商业成功对一部全球发行的电影可谓半壁江山的保障。为了增加在中国市场的卖点,《星际特工》甚至请来了偶像小生吴亦凡。

《星际特工》吴亦凡剧照(图/Mtime时光网)

不过,《星际特工》已定档7月

21

日北美上映,但中国的定档时间却迟迟没有敲定。这对一部寄望于全球市场爆发的电影来说并不是好消息。

多位电影业内人士对每经影视记者透露,市场上长期流传着一种“国产电影保护月”的说法,即

7

月暑期档,为了保护国产电影的票房,相关部门会调控海外大片的上映时间,以免国产电影与之正面对抗。但随着当年市场的整体情况,每年

7

月引进片的定档命运都不一样。

每经影视记者查询时光网的数据发现,2015年

7

月上映了

48

部电影,就总共只有

2

部引进片;

2016

年

7

月上映

48

部电影,有

4

部引进片。

2017

年

7

月预计总共上映

34

部电影,共有

3

部引进片。

北美上映近在眼前,至今仍未宣布中国上映日期的《星际特工》看来已无缘7月档,恐怕无法实现全球同步上映。

如果不是全球同步上映,担不担心会对票房有影响?对于基美影业而言,这个项目的全球票房需要达到多少才能让公司赚到钱?就《星际特工》的商业问题,和基美影业的相关运营问题,每经影视记者7月

10

日晚间向基美影业方面发去采访提纲。截至记者发稿,未收到回复。

前作失利,基美影业面临转型阵痛

国内观众可能并不熟悉基美影业,但电影圈里基美影业是赫赫有名的“批片”(又称“买断片”)大户。

在国内电影行业,只有两家国有企业中影与华夏,拥有进口分账大片的发行资质。根据中美的进口片协定,每年有34部限额的好莱坞电影引进中国,与美国电影市场同步上映,此类影片为分账大片,如《速度与激情》系列。走中外合拍片的道路,可以绕开

34

部限额,但合拍片需要很多中国元素在影片中的呈现,具有较高的门槛,如《长城》。

引进片还有另一种进入中国市场的方式,就是包括基美影业在内的许多

“批片”公司的主营业务——通过较低的价格买断影片在国内的发行收益,而这些电影通常都会比国外滞后一段时间上映,此类影片属于“买断片”,俗称“批片”。

成立于

2008

年的基美影业,就是靠批片生意发家的。

2013

年基美影业登陆新三板,随后,

基美影业

2014

年的年报让业界震惊:营收增长

218.40%

,净利增长

556.71%

。主要贡献就来自于“买断片”《超体》《暴力街区》的收益。

基美影业2014年年报截图

而基美影业与吕克·贝松的欧罗巴公司也结下了合作渊源。

但“批片生意”已越来越不是一本万利的“捡漏”市场。每经影视去年对批片行业进行过深入报道,行走批片行业近十年的业内人士曾对每经影视记者感叹:生意越来越不好做,批片市场变化很大。曾经可以通过一次性买断批片在国内的票房收益,可国内电影市场越来越大,精明的国外电影片方也不再愿意被买断收益了。取而代之的是“一片一议”,国外片方往往既要版权费又要参与国内票房分账。

这种情况下,

对基美影业而言,向制片上游走,把控更多的资源,似乎是一条必由之路。

而大幅转型带来的阵痛也是明显的,

2016

年基美影业净利润为

-2.65

亿元,较上年同期减少

830.14%

。

基美影业2016年年报截图

基美影业年报中称,发生亏损主要原因是司主控主导了《魔轮》《勇士之门》《超级快递》3 部影片的剧本开发、投资制作、宣传发行等环节,投入成本较上一年度大幅增加。同时,上述影片电影票房也未达预期。

尤其是《勇士之门》这部电影是基美影业与欧罗巴公司联合制作的第一部中法合拍片,亦是一部卡司华丽的大制作,但国内票房仅两千多万元,十分惨淡。