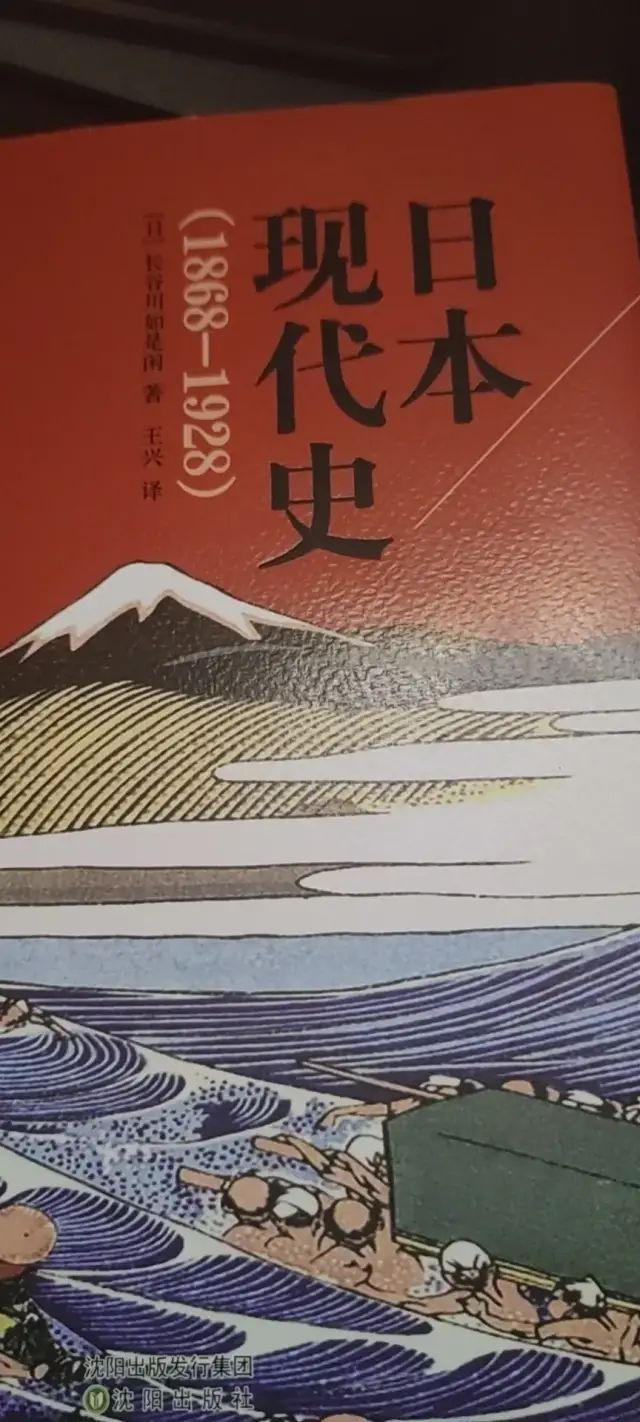

近日购买了一本由沈阳出版社出版的《日本近代史(1868-1928)》(出版时间为2020年8月),标明的著者为长谷川如是闲,译者是王兴。

长谷川如是闲(1875-1969)是近代日本最著名的自由主义者之一,常年活跃于日本的新闻界、评论界,与国粹主义者陆羯南以及后来的大正德谟克拉西(民本主义)运动的领军知识分子吉野作造都有密切关系,其对法西斯主义的批判非常有名。因此,当看到这样一位人物的大名时,笔者可谓毫不犹豫地购买了。但坐下阅读时却有了意想不到的发现。

由于书内完全没有译者介绍、序言、后记、译后记等内容,因此笔者无法了解该书的具体成书时间及其他相关背景,感到心有不甘之余便自行搜索了如是闲的著作、论说列表,而有趣的一幕就这样发生了,在长达180多页的作品清单中,笔者到底没能找到与《日本现代史》相同,甚至相似的字眼,也就是说,长谷川如是闲根本没有写过这本书。

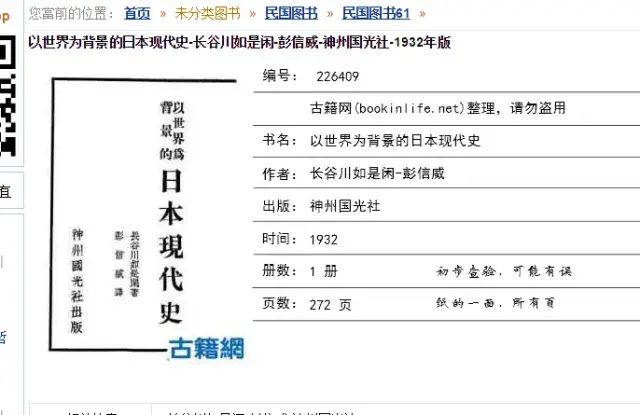

那这本译著又从何而来呢?几经查找后,笔者又发现了另一本几近同名译著,由河南人民出版社出版的《日本现代史》(2016年出版),这本书同样标注作者是长谷川如是闲,但译者却是我国有着留日经历的著名货币史学家彭信威。原来,早在1932年,彭信威就已将该书翻译为中文,当时的译名为《以世界为背景的日本现代史》,由神州国光社出版,而河南出版社则是将这个“远古版本”重新出版,编入了其出版的一套民国系列丛书。

彭版信息(图片通过古籍网获得)

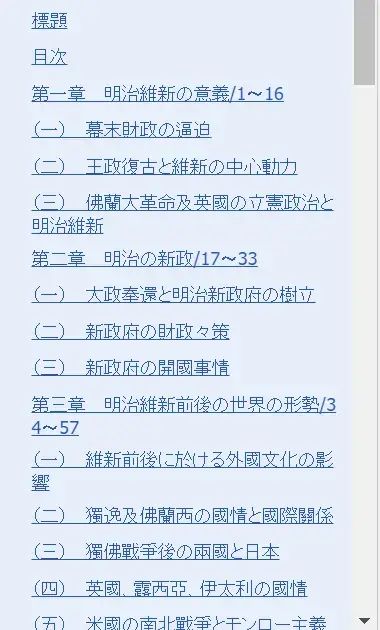

但这并不能解决最根本的问题,为何彭信威也会将著者写成长谷川如是闲呢?笔者又带着彭信威翻译的书名进一步查找(其实是麻烦了一个日本学者),最后才发现了这本书的真正作者——長谷川鉞次郎,一个没什么名气的人物(从其写的序文来看似乎是当时大阪某学校的教员)而这本书的日文名则是《世界を背景とせる日本現代史》,与彭信威的翻译基本一致。从目录来看,日文原版、彭信威版、王兴版的内容应该大体一致,可以确认出于同一本书。

日文原版(图片通过日本国立国会图书会数据收集获得)

日文目录(因是汉文体,即使不懂日文应也不难读)

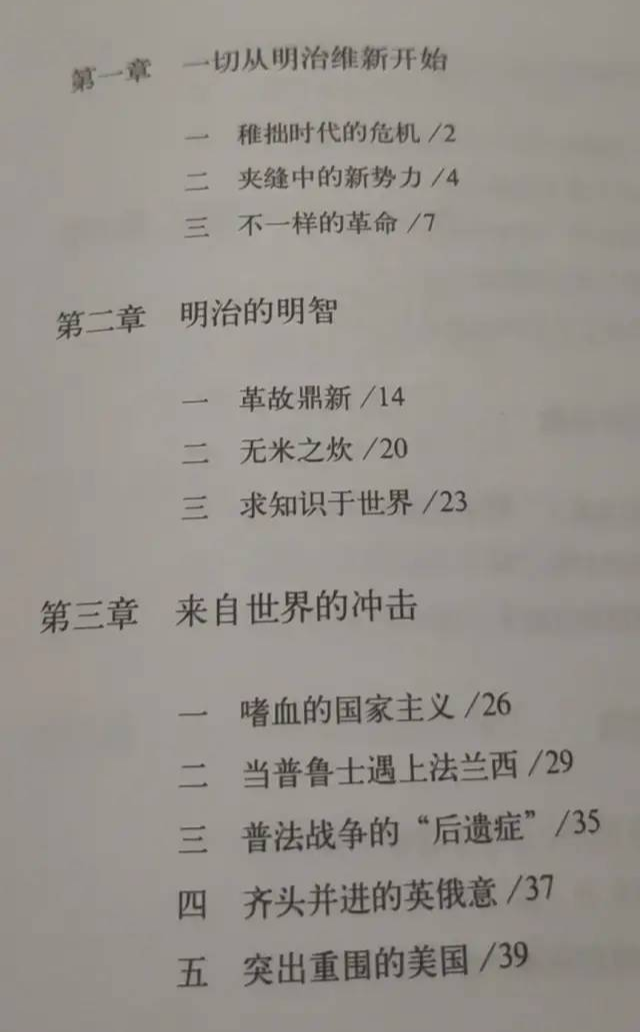

彭版目录,基本采用最直接的翻译(图片通过古籍网获取)

王兴版目录(与彭版相比,改动较大,非直译处很多,但大体内容一致)

那么,更匪夷所思的问题便出现了。

彭版之所以搞错了作者可能单纯出于译者的疏忽,将两个长谷川弄混(顺带一提,长谷川如是闲的本名是长谷川万次郎,和真正的作者鉞次郎仅一字之差,且这本著作是在大正德谟克拉西正盛之年代写成,作者亦站在自由主义立场上回顾历史与展望未来。观点上和长谷川如是闲应该没有太大出入),加之时代信息收集较难等问题,也算情有可原。

但王兴翻译,辽宁出版社出版的这本著作却依然延续了这个严重却幼稚的错误,那究竟是为何呢?笔者不敢妄下猜测,但有一点还是敢肯定的,如果译者是对照日文文献翻译的话,那么他绝对会发现作者不是如是闲。且从这本著作翻译原作的序文等来看,也很让人怀疑这本译作到底是重译,还是对彭版的翻译进行了“文学创作”。

另一个支持笔者的证据也很有趣,辽宁出版社在出版这本译作时,不仅删除了原书名中“以世界为背景”这个定语,还自作聪明地加上了“1868-1928”这样一个时间设定,但非常有趣的是,这本书的实际出版时间是大正14年,也就是1925年。整本书中也根本没有提到25年以后的事情,排除预知未来的可能性,这也是无法实现的。那么,为何这本书的书名会被强行续了3年呢?

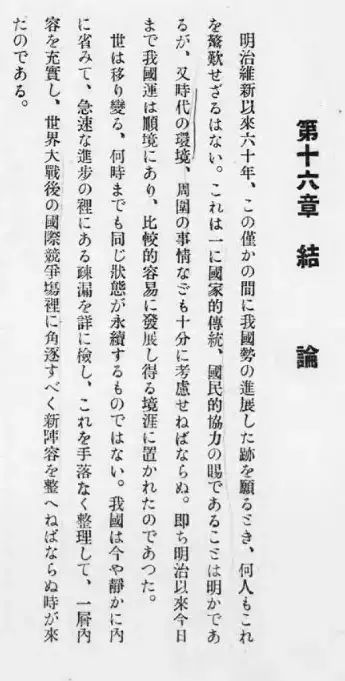

笔者在最后的结论部分中找到了答案。在最后一章中,鉞次郎开篇便写道,明治维新已经过去了60年。正所谓说者无心,听者有意,作者可能只是想凑个整,给文章的结尾增添一些庄严感,而译者(如果真的是“译”的话)却信以为真,把这本书要写的历史当成了60年,也就是1868年后60年的1928年。除此以外,笔者实在想不到什么其他的说辞去解释这奇怪的书名。也就是说,译者并没有看日文的原版书籍,至少没有仔细阅读这本书籍的相关信息。

右上角清楚地表明了出版时间为大正14年,即1925年(图片通过日本国立国会图书馆数据收集获得)

开头清楚地写着,明治维新以来60年(获得方式同上)

在得知本书并非由大名鼎鼎,堪称时代级自由主义者的长谷川如是闲所写后,笔者也就未能仔细阅读下去(长谷川如是闲作为活跃于明治、大正、昭和时代的代表性战前自由主义者,有着极大影响力和研究价值)。但本书作为当时出版的著作,多少可以反应大正民主的自由主义、和平主义的社会思潮,也绝不是毫无价值,想来也绝非不值一读。但如此大,却又如此简单的漏洞竟然能跨越90年呈现在读者面前,这只能说是遗憾至极,又有些可笑之事。更可怕的是,虽然很难说这样的出版物会对未来的读者造成什么恶劣影响,但几年后遇到大谈长谷川如是闲的《日本现代史》之景却是笔者不难想象之事。也让人不得不相信,在选择这类书籍时,好的出版社有多么重要。也望读者慎重挑选。

(本文内容欢迎转发或转告,若能为更多读者起到帮助实是笔者之幸)

文章来源:

bilibili用户懿心一意