京剧,我们大家都耳熟能详,它是国粹。不过提到京剧的哪些内容让我们印象深刻,对于听不懂唱词的戏剧小白——我们来说,反而是那些生动、夸张又极具冲击力的戏服装扮,尤其是那些脸谱更让人难忘。“蓝脸的窦尔敦盗御马”,“红脸的关公战长沙”,“黄脸的典韦”、“白脸的曹操”、“黑脸的张飞 叫喳喳……”这就是最好的代言。

5月24日,首博与国家大剧院合作推出《钟鼓云送遐福是与——首都博物馆音乐戏曲文物精品展》。展览中,大家可以看到很多的京剧脸谱。

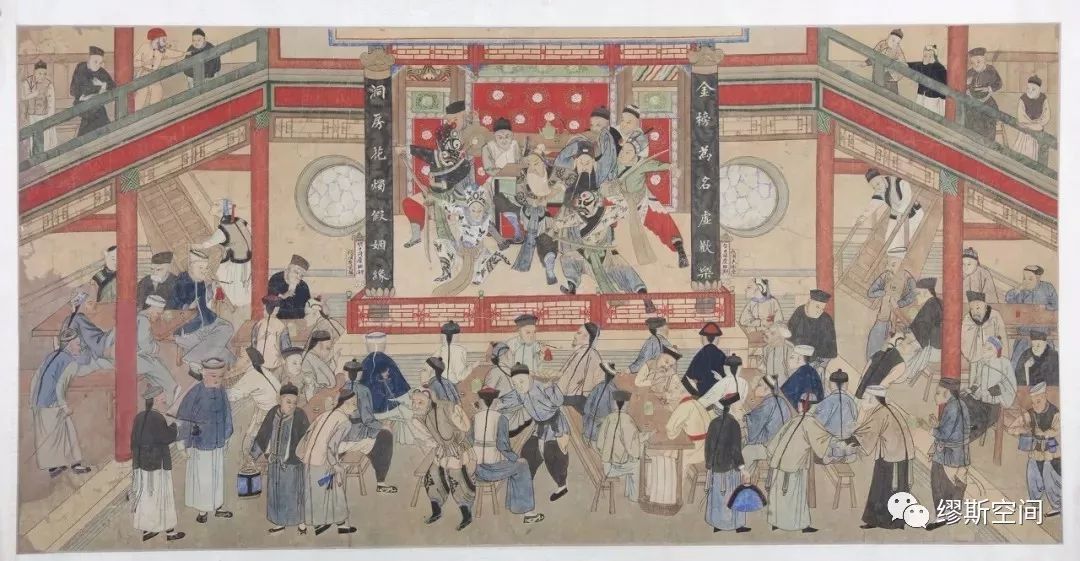

京剧的形成可以追溯到清乾隆年间开始的“徽汉合流”,这一时期,源自徽州和汉水一带的地方戏曲艺人进京献艺。此后,两个古老的戏种经过碰撞融合,于道光年间最终形成了新的剧种——“京剧”。清末民初,看京剧、听京剧,已然成为宫墙内外、皇家与百姓在茶余饭后和逢年过节时的重要娱乐项目。展览中的这幅清《京剧舞台图》为我们还原了当时京剧戏班演出的热闹场景——台上的演员们一招一式,表演得酣畅淋漓;台下的票友们也是看的如痴如醉,连连捧场叫好。再看这幅图,戏台柱子上的一幅对联细细品来也很有意思,上联是“洞房花烛假因缘”,下联是“金榜写名假欢乐”。

京剧的脸谱可追溯到传说中的大禹时代,大禹铸金鼎刻字,使百姓能够辨别“神”、“奸”及礼俗。在距今一千四百多年的南北朝时期,“男神兼战神”的兰陵王因为长得过于娇美,面如敷粉,俊美似少女,上阵杀敌时常被敌人取笑貌如妇人。为了能震慑敌人,兰陵王就做了一个极其凶恶的假面具戴在脸上,敌人闻风丧胆,不战而败。

戏剧表演中,为了给观众塑造更加生动的角色形象、渲染舞台效果,早期的演员也佩戴面具,但由于面具影响演唱,后来的演员渐渐开始将面具直接涂画在脸上。

脸谱在早期并没有固定的意义,尤其是额间图案,后来逐渐加入了花纹和寓意。

如赵匡胤后来成为帝王,就画了龙额日角;包拯能入阴曹,就画了太阴形等等。

脸谱的主色调在早期红、白、黑三种主色调的基础上日渐丰富起来,不同的主色调被赋予了不同的人物性格。红色,表示忠而不得善终;黄色表示内奸外谨之凝练;蓝色表示桀骜不驯;白色表示阴险肃杀,黑色表示鲁莽勇直,紫色表示忠谨静穆,绿色表示凶险乖戾,金银色表示神仙中人,粉红色表示年迈忠烈。

翻开展览中的这本民国时期的《北平戏剧脸谱册》,众多个性鲜明、身世丰富的人物脸谱呈现在你的面前。

方寸之间的脸谱已然被人们视为“寓褒贬,别善恶”的道具,充分体现了当时人们对戏剧人物爱憎分明的情感态度。

当然,展览中还有更多的精彩看点:

展览中的一件玲珑剔透的银铃赚足了大家的眼球。这个出土于西晋时期幽州刺史夫人墓中的银铃有什么特殊之处呢?这件球形银铃的由一个大银铃和围绕在四周的8个小银铃组成。走近端详会发现,大银铃上均匀装饰了8个线条简约而生动的乐师,分别在吹奏笛子、排箫和喇叭等乐器,仿佛让一千七百年后的我们亲临了一场音乐的盛宴。巧妙的是,这种八分式伎乐演奏纹饰与陕西历史博物馆收藏的唐代银杯珍品纹饰十分相似。

展览中岁数最大的展品当属战国蟠螭纹铜钮钟。研究人员发现,这件青铜钮钟的正面和侧面都有明显的使用痕迹,是我国乐钟独创的“一钟双音”的充分体现。所谓一钟双音,说的是敲击钟的鼓部正面和侧面可以发出各自独立的两个乐音。究其原理,是因为这类钟的形制为“合瓦形”,属于“双基频”乐器。“一钟双音”是我国古代音乐科技史上的重大发明,不仅大大节约了乐器制作成本,也为演奏提供了便利。

除此之外,元代青白釉塑戏曲人物纹枕、清《西厢记》人物场景彩画,还有民国的《北平全装戏曲彩画》,将带领我们亲临当时的戏剧表演现场;更有一个个造型逼真、工艺精湛的戏剧人物俑等着我们去解锁。

展览最后截止时间为7月7日,看展地点在国家大剧院艺术沙龙展厅。

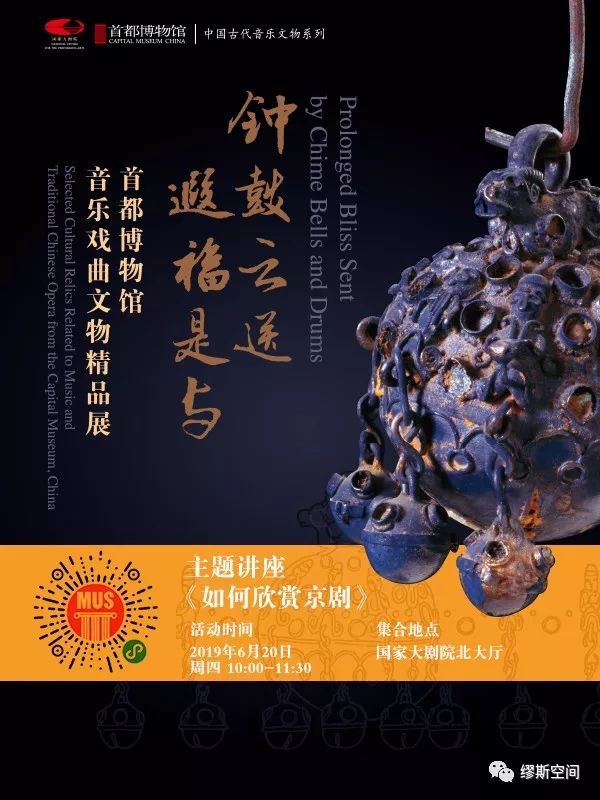

除了能够看到精彩的展览,还有一个好消息要告诉大家:6月20日,在国家大剧院,国家一级编剧王若皓老师将给大家带来一场《如何欣赏京剧》的主题讲座。解读京剧艺术,告诉您如何去欣赏京剧的独特魅力。

长按识别下方图中小程序码

查看讲座详情 预约报名喽!

本次活动为公益活动

成功预约活动的朋友

还可免当天国家大剧院

参观票

参加完活动之后