01

电车难题的问题意识

人们常用电车难题来泛指生命选择困境,但这一理解其实并不准确。

电车难题指向的是更常见也更具一般性的问题:

在什么条件下,实施可能对他人产生伤害的行为是正当的?

约翰·加德纳称之为“伤害伦理”

(The morality of harming)

。

在生活中,我们大体承认对其他个体互相负有不伤害的初始道德义务,但同样难以否认的是,人们的行为常常可能会对他人产生伤害,而且对他人产生伤害的行为有时可能在道德上是正当的

(这里的“伤害”可以暂且界定为对他人人身与财产利益等个人福祉的减损)

。

最简单的例子是正当防卫以及一定范围内的被害人承诺。

因此,什么条件下的伤害行为可能是正当的,就成为人们道德生活不得不面对的问题。

电车难题所做的,不过是以控制变量的方式将问题极端化,激发人们最强烈的道德直觉,在此基础上展开进一步思考。

这足以回应部分关于电车难题现实意义的质疑。

在方法上,电车理论家们较为重视道德直觉的启发性意义。

他们一般先通过不同情境的对比激发人们的道德直觉,再寻找一个或几个指导性原则对这些道德直觉进行解释,最后考虑这些原则的道德规范性基础

(Kamm, 1989)

。

当然,这些步骤在论证中并非绝对泾渭分明。

从理论脉络上说,电车难题及其相关讨论的出现,源自一些学者对纯粹后果主义道德理论的不满。

纯粹后果主义认为,一个行为在道德上是正当的,当且仅当该行为能产生良善后果。

当然,“良善后果”如何理解,后果主义内部存在争论。为了简化讨论,暂且将人类福祉视作唯一重要的后果,并将人类福祉视作可累积的,同时持有一种最大化的后果观

(这些当然都是可争议的)

。

这样,五个人存活相对于一个人存活而言,就是一个更好的后果。

根据这种后果主义理论,如果让五个人存活的行为必然导致一个人的死亡,那么该行为是正当的,不论该行为的具体特征是什么。

显然,很多人无法接受这一结论。

反对者可能会回过头反思什么是一个良善后果,但还有一些学者认为,真正的问题是无论何种后果主义都忽视了一些重要的东西,即行为正当性不一定取决于后果本身,而取决于行为的性质。

围绕电车难题展开的各种思想实验正是这一思路的体现。

这些思想实验都指向下述问题:

有些伤害行为总体上会产生更好的后果,但看上去该行为仍然是不正当的。

本文是笔者过去一些读书笔记的整理,大致回顾了电车难题的源流,粗略勾勒了相关讨论的图景,并包含了一些个人的初步思考,希望与大家交流,一同探讨。

02

问题的提出

了解电车难题,至少有三位哲学家值得额外注意:

菲利帕·富特

(Philippa Foot)

、

朱迪斯·汤姆森

(Judith Jarvis Thomson)

以及弗朗西斯·卡姆

(F. M. kamm)

。

富特第一次给出电车情境的描述,并提出电车难题,汤姆森则有意识的将该问题深度展开并首次冠以“电车难题”的名称,卡姆将该议题的复杂性展现到极致。

富特最初的关切是堕胎问题

(Foot, 1967)

。

在她看来,很多时候,关于胎儿是否是人的争论并无必要,尤其是对于即将出生的婴儿而言。

关键在于,即使认定胎儿是人,也不意味着堕胎就是谋杀,因为在一些情境下,牺牲他人生命在道德上也是可允许的。

这样,她就将堕胎问题转化成了伤害伦理问题。

正是在这篇文章中,她给出了关于电车情境的描述:

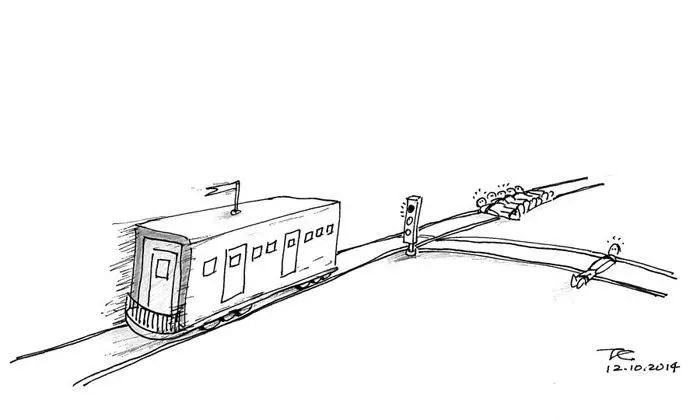

一名司机驾驶着一辆无法停止的电车,前方有五名工人,他唯一能做的是控制电车驶向另一条铁轨,上面有一个人。

与此同时,富特又给出了一个

替罪羊情境

作为对比。

由于一个要犯逃脱,民间发生暴动,暴徒们劫持了五个人质,要求司法机关马上破案。法官发现,唯一的解决办法就是找一个替罪羊行刑,否则五个人质必死无疑。

在描述了这两个情境之后,富特指出了她眼中的难题:

在这两个情境中,结果都是一死或五死,但为什么我们大多数人会毫不犹豫地同意调转车头撞向一个人,却难以接受将无辜的人作为替罪羊?

汤姆森进一步提炼这一问题,并首次提出了电车难题这一名称。

她用一个更为典型的手术移植情境取代替罪羊情境:

你是一名外科医生,五名病人急需移植器官,否则将会死亡,此时唯一的配型者是另一名病人,因此唯一的救治方案是杀死该病人以拯救另外五人。

汤姆森指出,富特的问题就是:

为什么司机调转车头牺牲一人拯救五人在道德上是可允许的,但杀死一人以救治另外五人则是被禁止的?

如何解释这其中的道德差异?

她将之称作电车难题,以表示对富特经典案例的纪念

(Thomson, 1976)

。

值得注意的是,在汤姆森最新的论述中,她不再将该问题称作电车难题,而称作“富特夫人难题

(Mrs. Foot’s Problem)

”

;

相反,她将如何解释她自己提出的另外两个情境——路人情境与胖子情境——之间的道德差异视作真正的电车难题

(Thomson, 2008)

,后文会对此进行论述。

03

论证的展开与交锋

围绕电车难题的论证是如何展开的,为何会出现各种各样的情境变体?

这仍然得从富特说起。

针对堕胎、自卫等伤害伦理问题,天主教有一个经典的指导性原则——双重效果原则

(Doctrine of Double Effects,简称DDE)

:

当一个行为在产生更大善的同时会造成某些较少的伤害,如果该行为能与后果独立,其本身没有错,且伤害仅仅是被行为人预见

(foresee)

而非意图

(intend)

,同时该伤害对于好结果而言是必要的时,该行为在道德上是可允许的。

DDE的核心是强调预见与意图之间的道德差别。

这条原则可以为军事打击造成的贫民伤亡、紧急情形下堕胎、自卫等生命冲突情境作出指导。

富特认为,DDE看上去能解释我们对于电车情境与替罪羊情境的道德直觉差异,因为在电车情境中,如果司机调转方向,那一个人的死亡并非司机本身的意图,仅仅是我行为的一个附随后果,如果他没死会更好,根据DDE,这是可允许的;

但在替罪羊情境中,如果法官纵容冤案以求平息众怒,替死者的死亡本身就是法官积极追求的后果,因此是错误的。

但富特认为DDE并没有真正揭示二者的道德差别。

她构想了一个毒气情境:

医院里的五名病人需要紧急治疗,否则立刻会死亡,但治疗手段会排放出某种毒气,使得另一病房的一名病人死亡。由于某种原因,那名病人无法立刻转移。

根据DDE,若医生决定治疗五名病人并排放毒气,另一名病人的死亡本身并非医生的意图,且满足必要性等其他条件,因此治疗五名病人的行为在道德上是被允许的。

可是我们直觉上却很难同一这一结论。

我们会认为这一情境与电车情境存在某种道德差别,使得在毒气情境中牺牲一人救五人是错误的,而DDE并没有揭示这一点。

因此,她提出了一个新的观点以解释这三个情境之间的道德差别:

关键在于是杀人

(killing)

还是任其死亡

(letting die)

,后被沃伦·奎因总结为作为与放任原则

(The Doctrine of Doing and Allowing,简称DDA)(Quinn, 1989)

。

她提出,我们有一些消极义务

(negative duty)

,

如不得杀人;

也有一些积极义务

(positive duty)

,如救助他人,不放任他人死亡。

原则上,关涉同等价值的消极义务高于相应的积极义务。

而只有在同类责任竞争情形下,后果才发挥决定性作用。

所以,当我们无法同时满足两个不杀人的义务时,杀人更少的选择在道德上正当;

而如果要在杀人与救人之间取舍,无论能救多少,我们也不应当杀人。

于是,在电车情境中,由于客观上司机无论如何都不得不杀人,因此道德上正当的选择是杀死较少数量的人;

而在替罪羊情境和毒气情境中,如果法官和医生不作为,他们仅仅是放任患者死亡,违反了积极的救助义务,但如果作为,则直接违反了不杀人的消极义务。

在富特看来,DDA能够为这些情境的道德差别给出恰当解释。

汤姆森对此提出质疑

(Thomson, 1976; 1985)

。

她认为,DDA无法解释一个路人情境:

假设能控制电车方向的不是司机而是路旁的一个行人,他可以通过控制路边的手闸来调整铁轨方向。此时若行人调转车头撞向一人而非五人,我们直觉上会认为其行为即使不是履行其道德义务,至少在道德上是被允许的。

路人情境

但根据DDA,由于行人违反了其消极义务,因此在道德上是错误的,这就与我们的道德直觉产生矛盾。

因此,DDA并没有揭示真正重要的道德因素。

为了突出问题所在,她进一步提出了一个胖子情境:

失控的电车将要撞上五人,此时唯一阻止列车的方法是将站在铁路桥上的一个胖子推进铁轨。毫无疑问,我们直觉上会认为将其推下一定是错误的。问题就在于,为什么我们会认为路人调转车头在道德上是可允许的,但推下胖子应当被禁止呢?

她首先考虑了手段原则

(Means Principle,以下简称MP)

:

永远不得将他人仅仅作为实现目的的手段。

看上去,将胖子推下去的错误在于将其用作阻止列车的工具。

但该原则面临一系列困难。

首先,在康德的语境下,该原则是作为整个道德体系的根基而不是一个特殊原则,因此需要解释如何将其具化为一个特殊原则。

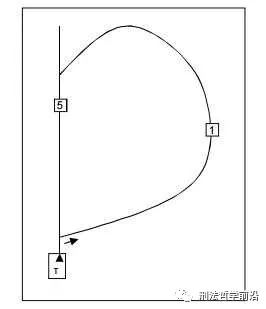

此外,手段原则似乎无法解释一个圆形铁轨情境:

在这一情境中,分叉的铁轨最终在远处交汇,形成一个圆形,因此无论开向哪一方向,电车最终会绕到另一侧,但只要撞上一个人,该电车就能停下。

在这一情境中,若选择撞上一人以防止电车绕回另一侧撞死五人,显然是将一人作为实现目的的手段,违反了MP。

但是直觉上我们会认为该情景与路人情境并没有本质区别,同时与胖子情境有明显差异。

因此,MP也并非一个满意的解释。

环形铁轨情境

对此,汤姆森结合权利概念提出了一个复杂的原则:

一个行为在产生一个更大善的同时会造成某些较少的伤害,若(1)该行为仅仅是重新分配了既有的威胁而非创造了新的威胁,同时(2)不直接构成对他人权利的侵犯,且(3)被侵犯的权利本身的道德重要性不高于行为造成的好的后果,则该行为在道德上是可允许的。

根据这一原则,在胖子情境中,将胖子推下去的行为创造了新的威胁,同时构成对其生命权利的直接侵犯,因此在道德上是错误的。

而路人情境和圆形铁轨情境中,将电车转向的行为只是重新分配了既有的风险,同时没有直接侵犯他人的权利

(虽然最终仍然侵犯了他人权利)

,因此该行为虽然对他人有亏欠,但在道德上仍然是被允许的。

卡姆认为汤姆森的原则仍然缺乏解释力

(kamm, 1989)

。

她运用一系列思想实验反驳了汤姆森原则中的第一和第二个要素。

其中一个著名的思想实验是转盘情境:

轨道上有五个人,但这五个人被绑在一个转盘上,转盘另一侧还有一个人,不在轨道上。此时拯救五人的方法是转动转盘使五个人离开轨道,但这会导致另一个人转向一个电门致其被电死。

根据汤姆森的原则,转动转盘的行为既创造了一个新的威胁(电死),也直接侵犯他人权利(直接将他人转向电门),因此是错误的。

但我们直觉上似乎会觉得转动转盘的行为与调转车头并没有本质的道德差异,因此汤姆森的复杂原则并没有揭示真正的关键要素。

卡姆则提出了她自己的可允许伤害原则

(the Principle of Permissible Harm,以下简称PH)

:

一个促进更大善的行为产生伤害是可允许的,当这一行为与善的因果紧密程度不小于其与伤害的因果联系程度。

根据这条原则,推下胖子是错误的,因为推下行为与胖子死亡的因果紧密程度高于救助五人的因果紧密程度。

同时,电车情境、路人情境等等情境下救助五人的行为都是道德上被允许的。

卡姆认为,这一原则的根基在于每一个体都有高度的不可侵犯性,因此在生命冲突时,个体的行为必须体现人与人的恰当关系。

她也指出,PH并不具有终局地位,可能被其他原则压倒或推翻。

但卡姆也意识到,PH似乎无法合理解释汤姆森提出的圆形铁轨情境。

因为如果选择撞向一人以使列车停止驶向另一侧,似乎伤害与行为的因果关系更紧密。

卡姆的解释是,此时良善后果在电车掉头时已经产生,而不是在列车停下之后。

同时,根据卡姆的解释,如果一个人被绑在列车下,转移轨道立刻导致其死亡,但能够救五个人,这是不被允许的,因为一人死亡的结果与转移的因果关系太过紧密。

但这一情境与原始电车情境真的有这么大的差别吗?

似乎仍值得商榷。

行文至此,我相信读者也会感受到这其中的纷乱如麻。

从富特六十年代开启讨论至今,文献众多,讨论复杂,却进步甚微,这其中是不是出了什么问题?

最近,汤姆森宣布电车难题在起点上就误入歧途(Thomson,2008)。

她批评卡姆等人不断构造奇异的思想实验,却忘了电车情境最初到底是要解决什么问题。

前文提及,汤姆森是相关讨论实际的开启者,他用路人情境反驳富特提出的DDA,进而才提出了胖子情境等新一步的思想实验。

但她现在认为,路人情境不构成对DDA的反驳,因为路人转移电车和将胖子推下桥的道德性质确实是一样的,都是道德错误行为。

在他看来,富特才是对的。

对此,她给出了一个三铁轨情境来论证。

在这一情境中,行人可以选择撞五人,撞一人,或者撞死自己。

显然,我们无法要求某人选择牺牲自己。

但此时若他选择撞死一人,我们会谴责他:

自己都不愿意牺牲,你有什么权利让他人牺牲?

所以,在这一情景中,他可以但不被要求牺牲自己,同时也可以放任五人死亡,但不能牺牲另一人。

于是汤姆森问道,既然在三铁轨情境下不能牺牲一人,难道两铁轨情境下就可以吗?

这显然是荒谬的

。

因此,两铁轨路人情境下,路

人

不应将铁轨转向一人。

以上大致梳理了电车难题的讨论脉络,并指出了DDE、DDA、MP、PH等几种典型主张及相应的主要论证。